\ ほぼ毎週末に更新!/

【information】

・YouTube動画「日比野博鳳☆かな書講座」更新中!

・新連載「★初心者限定★書道講座【大人の手ならい はじめの一歩】」が始まりました。

・新連載「「おバカな質問」にガッツリ答えます!」(文/財前 謙)が始まりました。

・新連載「「和の書」つれづれ語り」(文/髙橋利郎)が始まりました。

新着記事

new

-

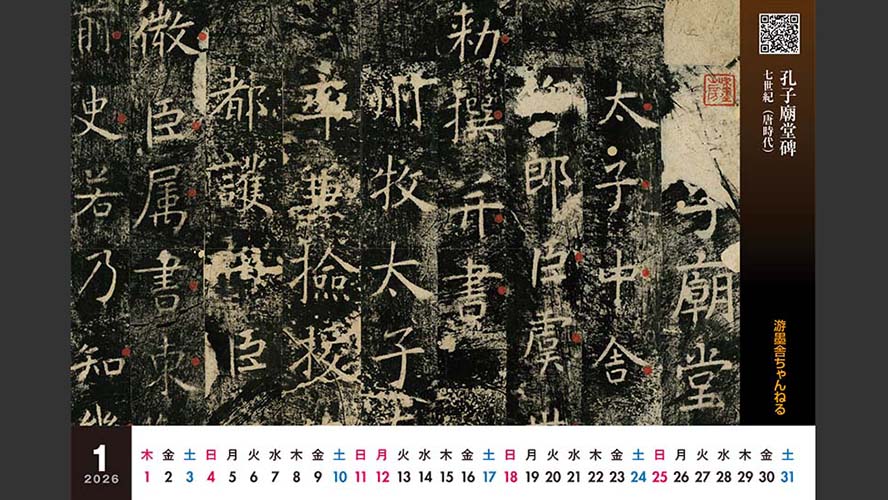

『中国書道史カレンダー 2026』

游墨舎のオリジナル卓上カレンダー。図版協力は木雞室。2026年は「孔子廟堂碑」からスタート。 -

書道猫「たま」のひとりごと vol.187

ベッドの中に潜って、飽きて出てきた。やっぱりベッドは上に乗っかるのがいいね。 -

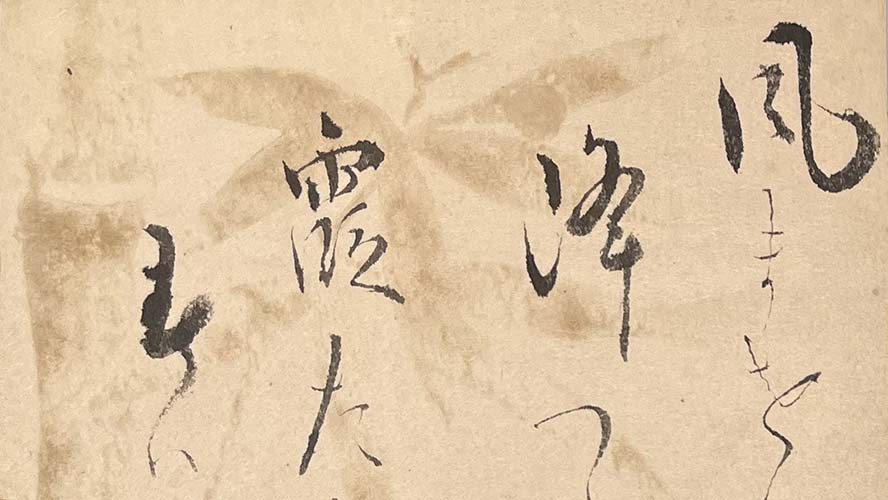

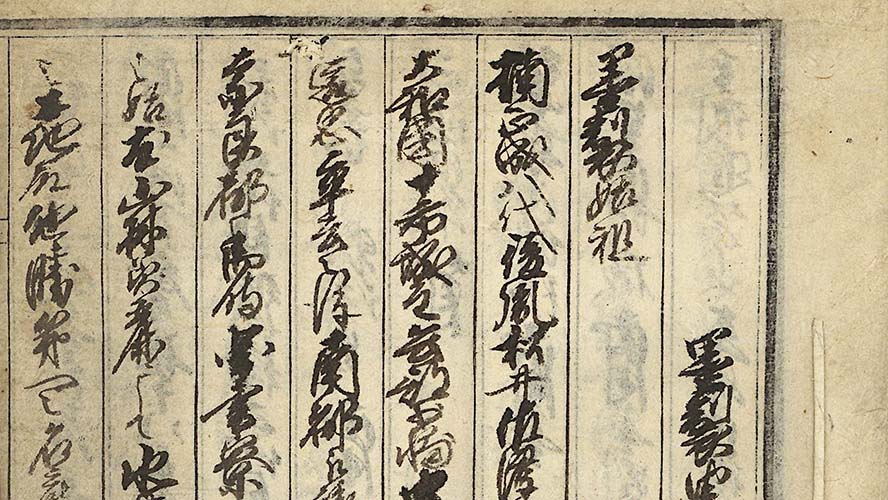

「和の書」つれづれ語り 【松﨑コレクション編】 文/髙橋利郎 第12回 戸隠切

雲母摺りの宝塔の上に一字ずつ書かれた迫力ある写経。藤原定信、祈りの一筆です。 -

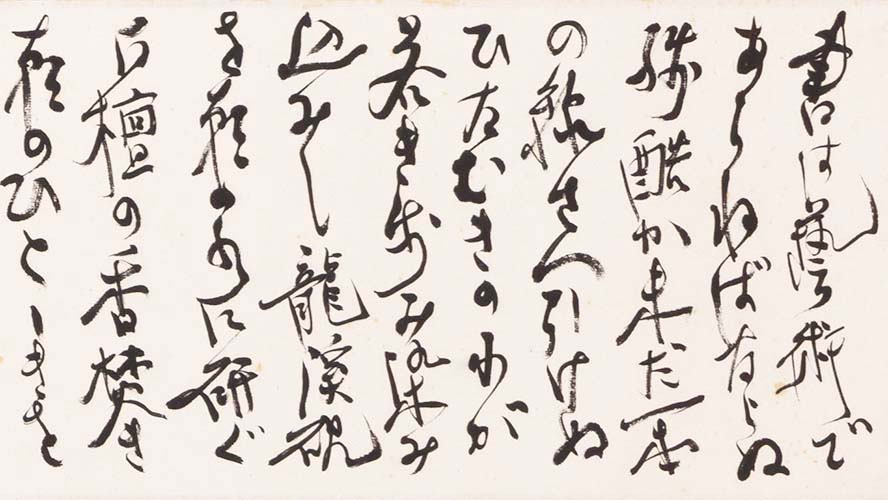

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第41回 寛永期の和歌書への視点(2の中)

およそ寛永10年ごろの光悦の書と判断される一群の色紙。その書風の特徴を詳しく観察する。 -

★初心者限定★書道講座【大人の手ならい はじめの一歩】 特別編 書き初めをしよう

書き初めをして、1年の健筆を願いましょう。さて、何を書きましょう。 -

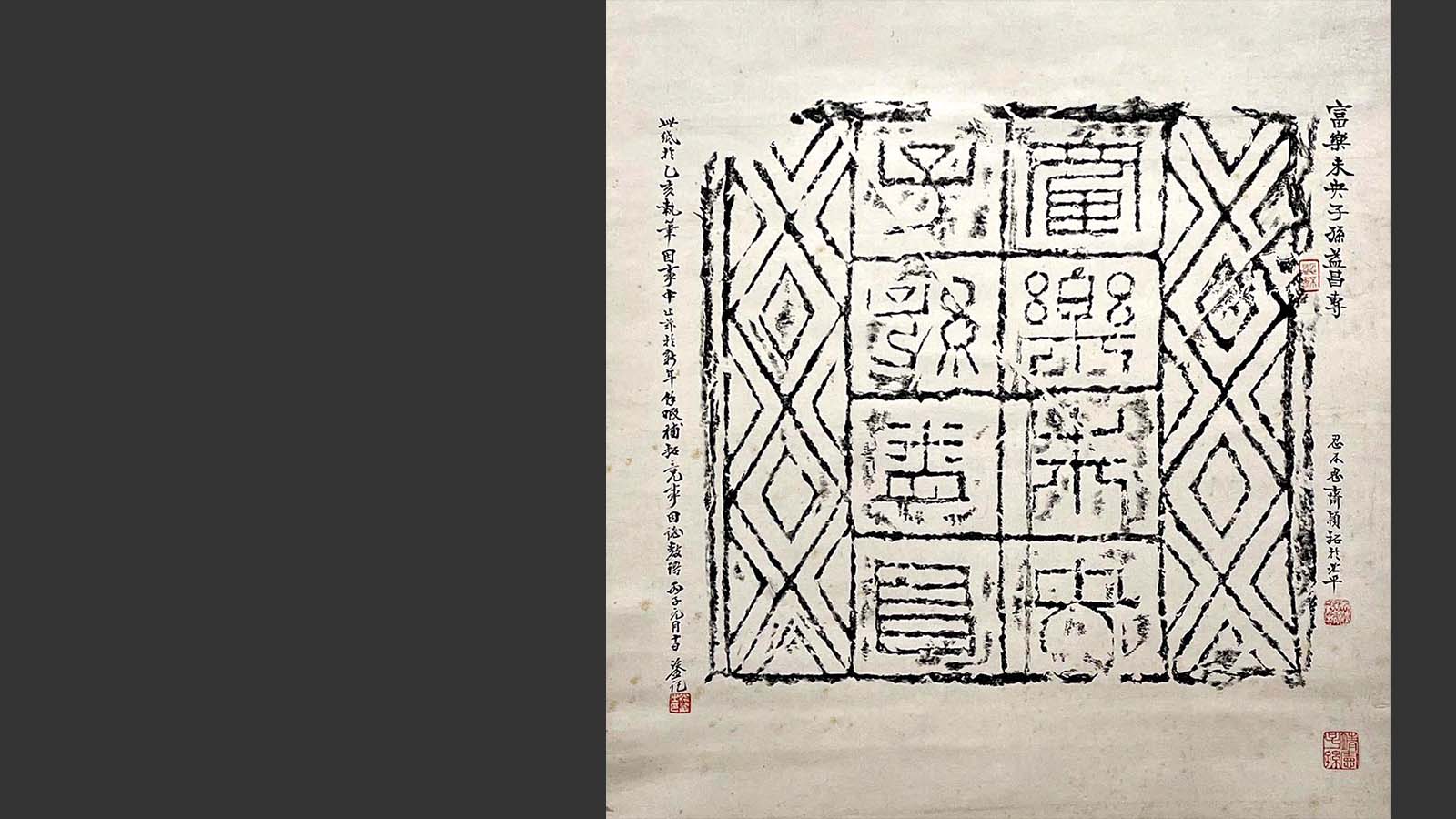

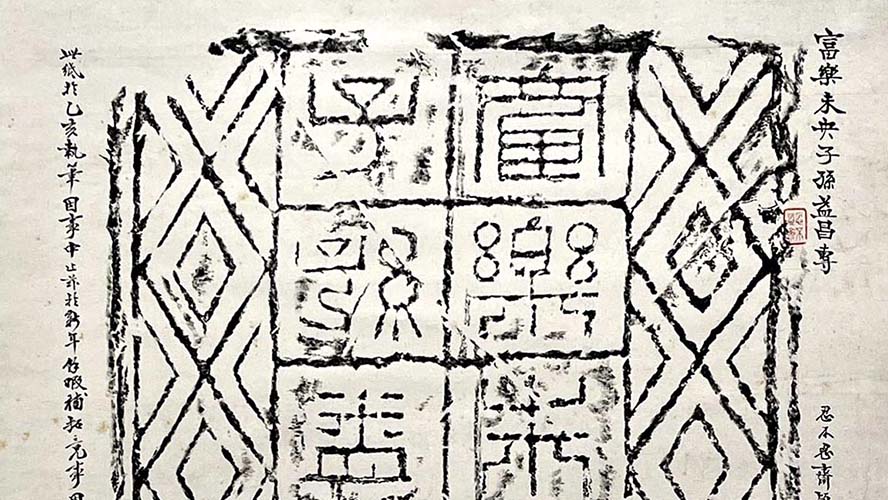

今月の名品 vol.43 漢吉語塼「富楽未央、子孫益昌」 姚鋈 頴拓本

漢時代の吉語塼「富楽未央 子孫益昌」を、頴拓という手法であたかも拓されたかのように表現。 -

書道クイズ vol.18 人物名当て

5つのヒントをたよりに日本書道史に関係する人物を当ててください。 -

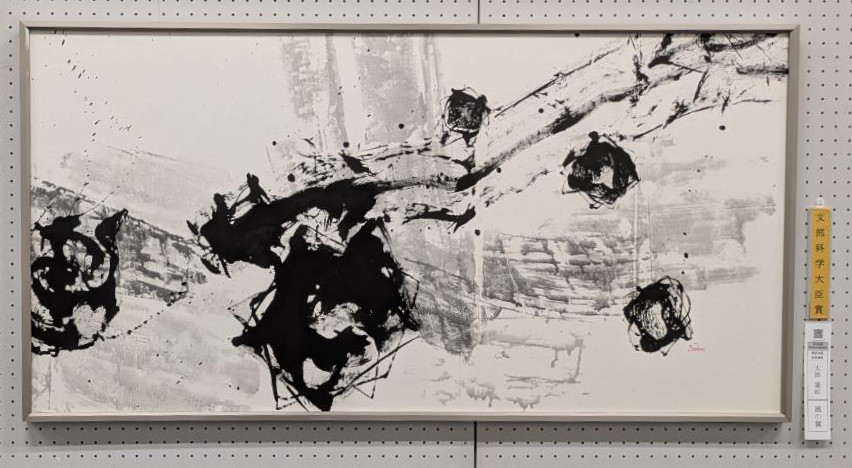

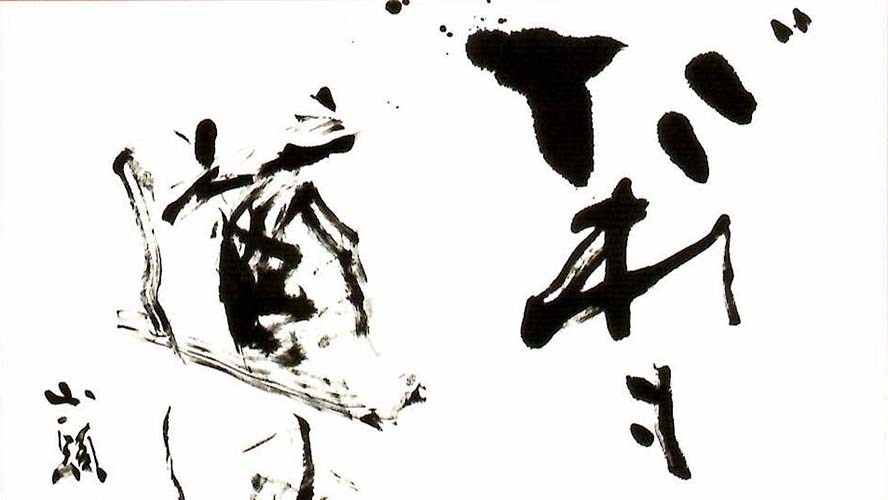

西村修一のShodo見て歩き vol.17 第30回長野県現代書藝全国展

30回の歴史を数える「長野県現代書藝全国展」は、長野発信の大規模な公募展。最高賞には前衛書が選ばれた。 -

「おバカな質問」にガッツリ答えます! 文/財前 謙 vol.9 行書の彳(ぎょうにんべん)は氵(さんずい)?

「行書では、彳(ぎょうにんべん)は氵(さんずい)になる」と教わりました。どうして? -

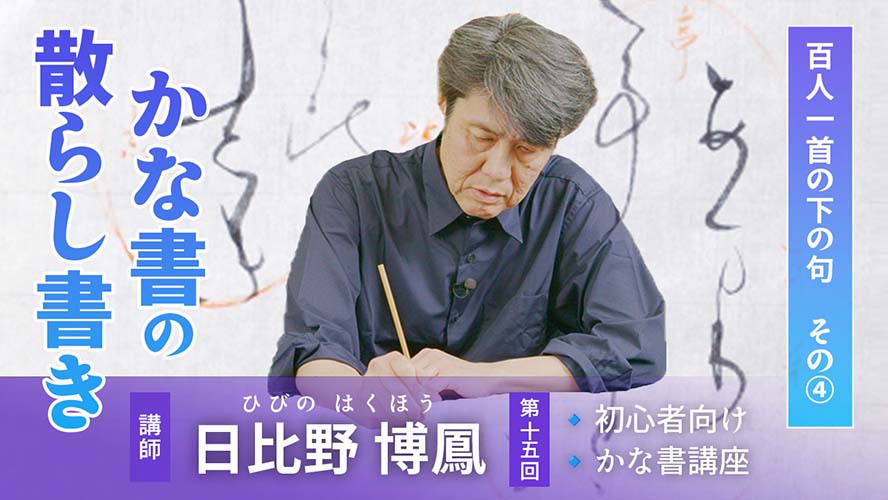

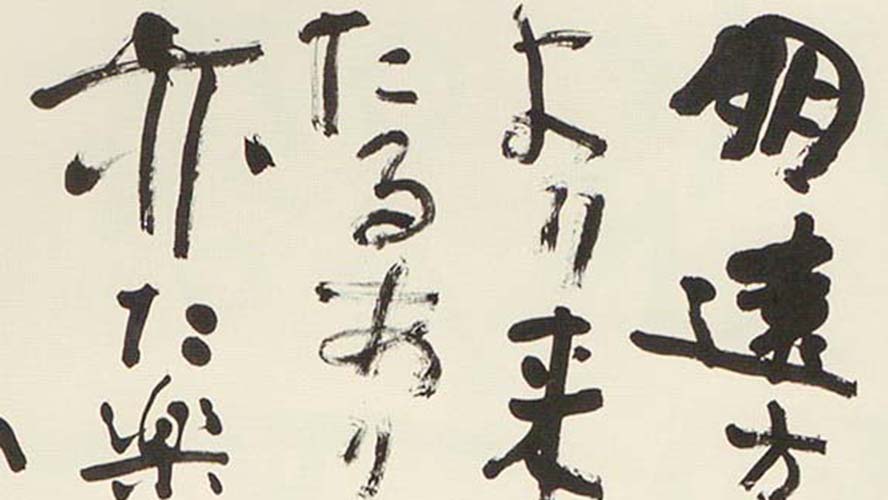

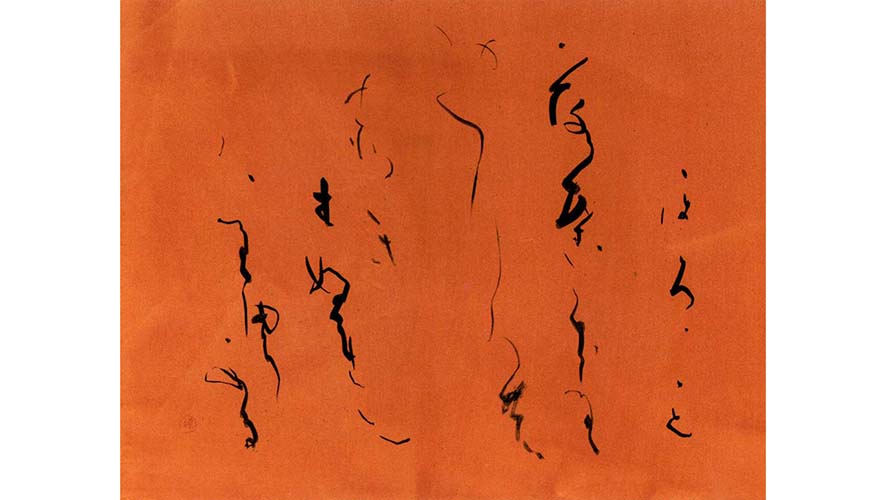

YouTube動画 日比野博鳳☆かな書講座 第15回 百人一首の下の句 その④

今回も、前回に引き続き、百人一首の下の句を半紙に「散らし書き」で書いていきます。 -

「おバカな質問」にガッツリ答えます! 文/財前 謙 vol.8 碑学派? 帖学派?

「関東は碑学派、関西は帖学派」と教わりました。実家が名古屋の私はどちらに属した方が? -

レポート【今井凌雪セミナーギャラリー】訪問!

奈良出身の書家・今井凌雪生誕100年を記念し旧居を改装した「今井凌雪セミナーギャラリー」。訪問レポートをお届け。 -

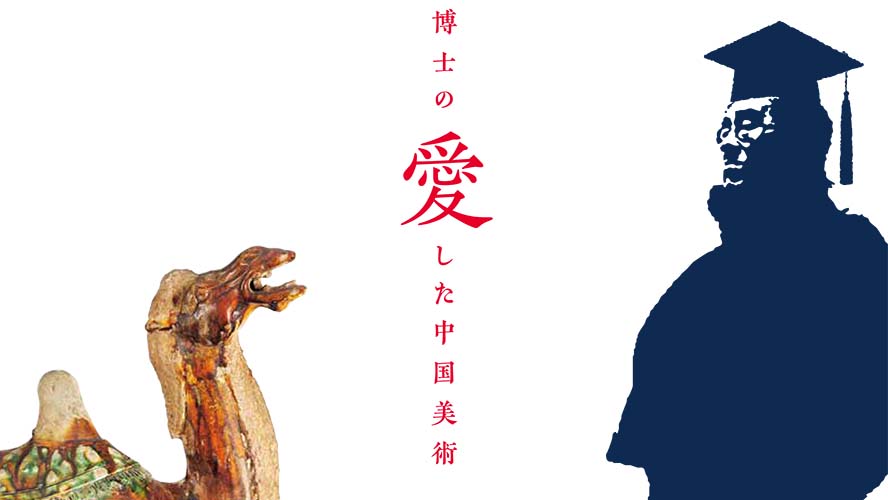

會津八一記念館開館50周年記念特別展「博士の愛した中国美術 AIZU YAICHI COLLECTION」

美術家として、東洋美術史学者として、會津八一が収集・愛好した古美術とその関連資料を紹介。 -

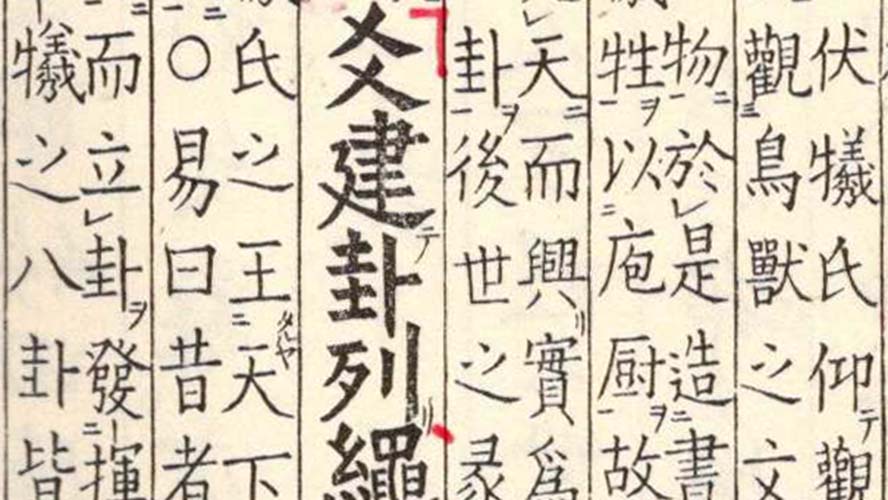

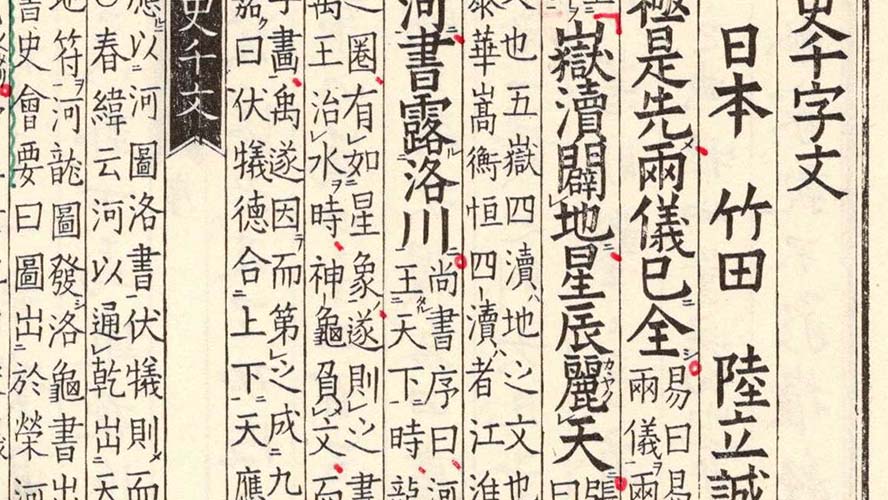

『書史千字文』を読む 文/伊藤文生 〈005〉 爻建卦列、繩迂契便。

原文を書き下すと、「爻建ちて卦列なり、縄 迂にして契 便なり」。今回、易と結縄が登場。 -

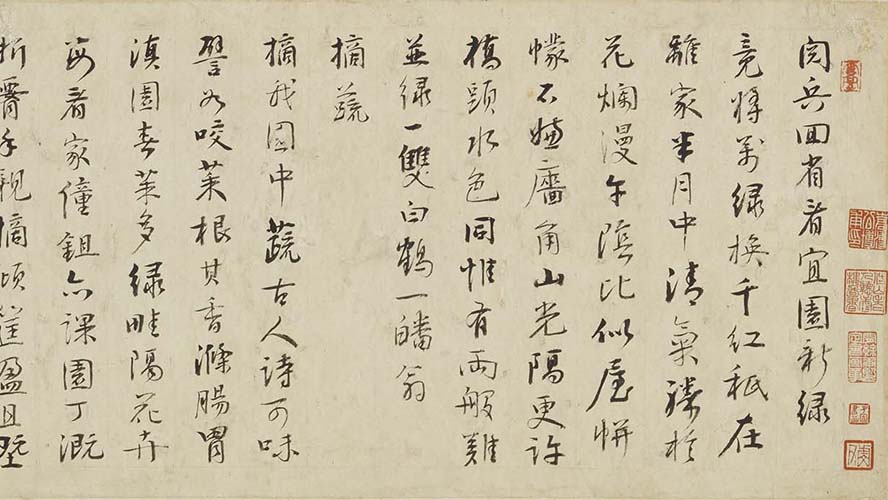

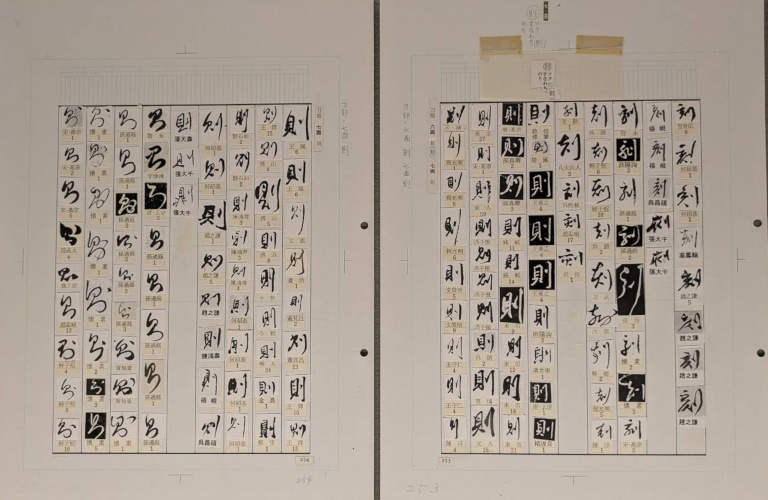

赤井清美の仕事と明清の書

多くの字典を手掛けた赤井清美氏の遺墨や仕事の一端、明清書画コレクションが並ぶ展観が開催。 -

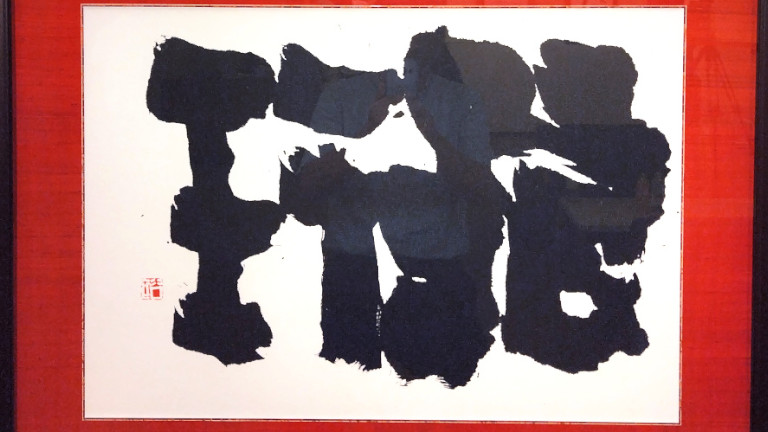

康健一個展「無界・健一・渡」

中国の実業家・建築デザイナー・アーチスト・コレクターと多彩な顔を持つ康健一氏の個展が開催。橋渡し役の柳田泰山氏による寄稿も。 -

西泠印社日本名誉社員作品展─呉昌碩胸像寄贈45周年記念─

朝倉文夫による呉昌碩の胸像が西泠印社に寄贈されて45周年。日本の名誉社員の作品展が開催。 -

文房四宝こぼれ話 第13回 松井道珍(古梅園初代)と十市遠忠 その2 文/濱田薫

実は道珍の生年と遠忠の没年から考えると、仕えた期間は数年ではなかったか。もし……。 -

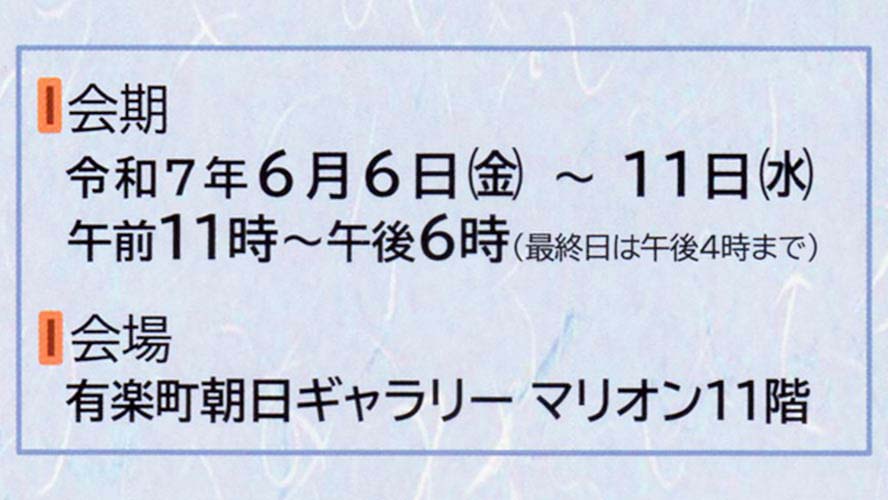

囬瀾書道会 企画展「明日へ向かって」青陵賞作家展・次世代作家展(6月6日〜11日 有楽町朝日ギャラリー)

青陵賞作家10名と次世代作家17名が出品。会期を終えて、片芝理事長の挨拶動画を公開(7/1)。 -

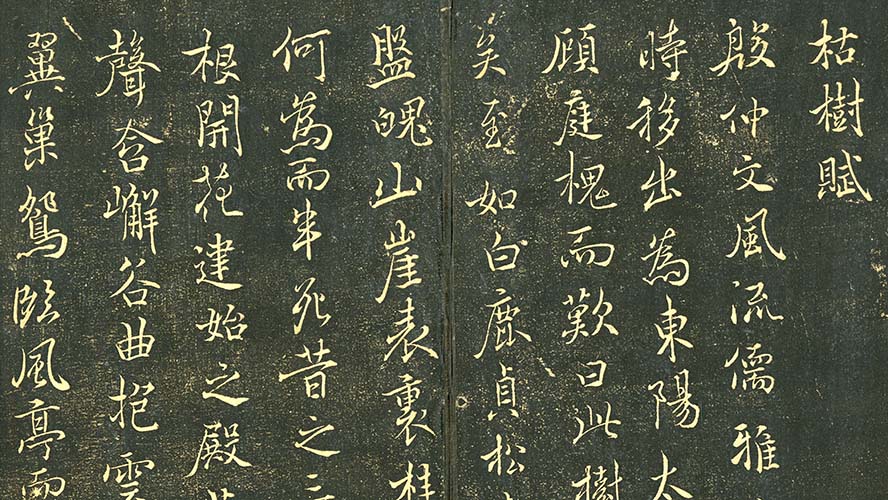

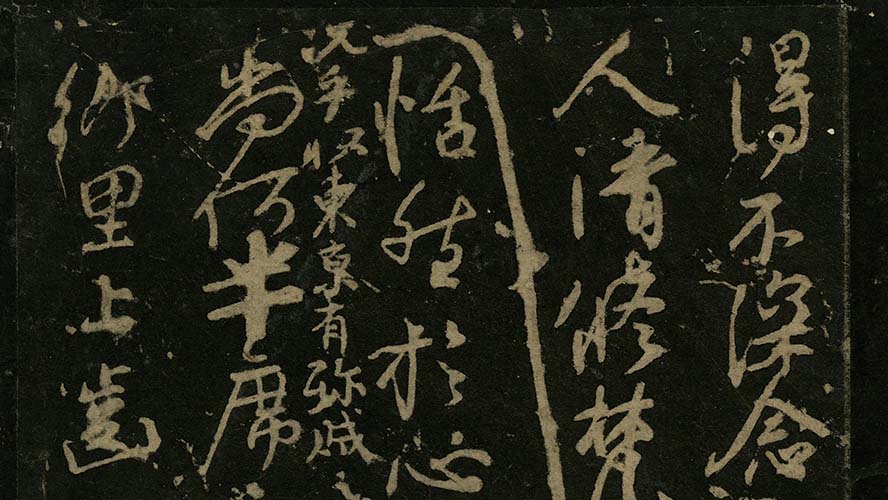

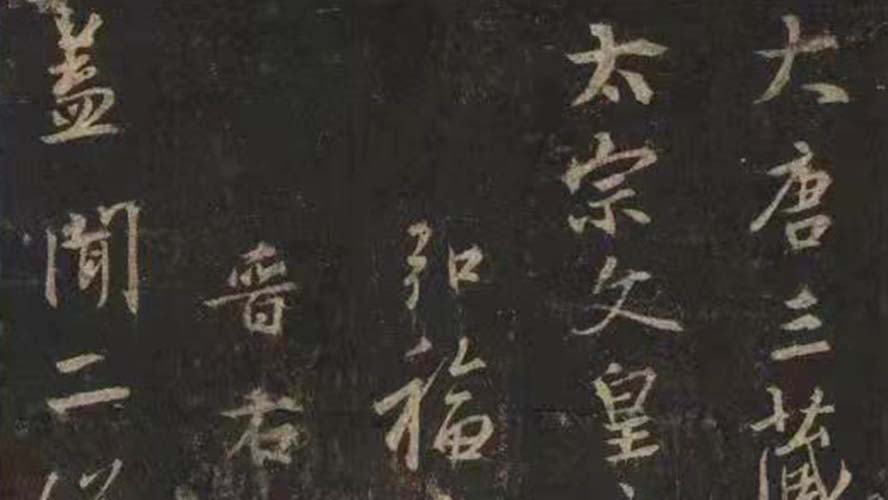

木雞室名品《游墨春秋》 第26回 枯樹賦

清代の『聴雨楼法帖』収録の精拓本と、江戸時代の長崎貿易により将来された古拓本を掲載。 -

高校の書道教育の現在 第6回 教科横断探究授業「炭素と墨の科学」(書道✕化学)

文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール」指定校における、書道と化学の連携授業。

動画

YouTube

-

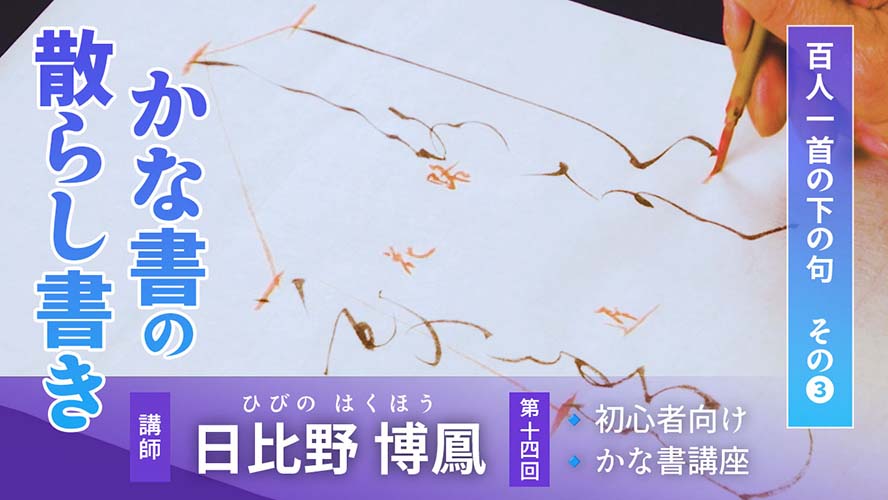

YouTube動画 日比野博鳳☆かな書講座 第14回 百人一首の下の句 その③

前回、前々回は、百人一首の下の句を半紙に2行で。今回は「散らし書き」で書いていきます。 -

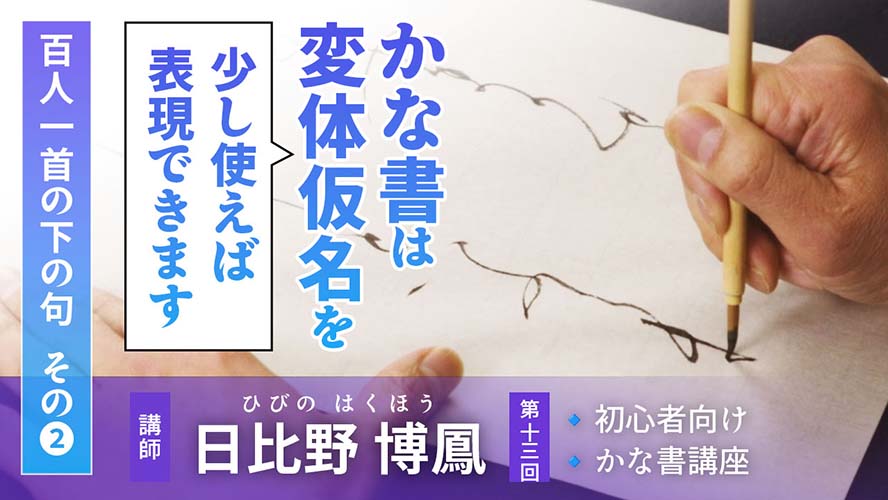

YouTube動画 日比野博鳳☆かな書講座 第13回 百人一首の下の句 その②

連綿、変体仮名も駆使しながら、前回に続き、百人一首の下の句を半紙に書いていきます。 -

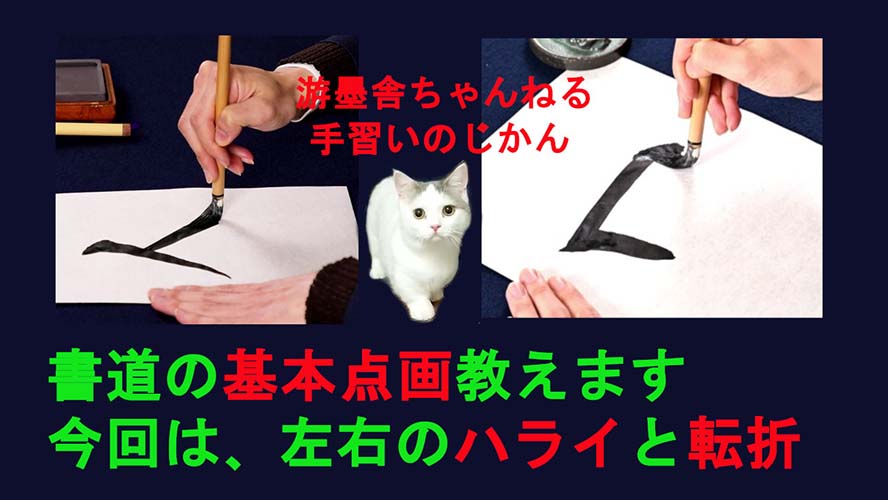

YouTube動画 手習いのじかん☆漢字のきほん 第4回 ハライと転折

YouTube動画で「漢字のきほん」を学ぶ全5回のシリーズ。第4回のテーマは、ハライと転折です。 -

YouTube動画 手習いのじかん☆漢字のきほん 第3回 いろいろなハネ

YouTube動画で「漢字のきほん」を学ぶ全5回のシリーズ。第3回のテーマは、ハネです。 -

YouTube動画 日比野博鳳☆かな書講座 第12回 百人一首の下の句 その①

これまで学んだことの応用として、今回から、半紙に百人一首の下の句を書いていきます。 -

YouTube動画 日比野博鳳☆かな書講座 第11回 変体仮名が入った連綿

今回は、変体仮名を交えた連綿。変体仮名を使用することで、表現の幅がぐっと広がります。

連載

series

-

木雞室名品《游墨春秋》 第25回 争座位帖 落ち穂拾い記⑤

高校2年から3年に進級し進路を決める頃に、これまでの工学系から書道に変更した。当時……。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第40回 寛永期の和歌書への視点(2の上)

光悦は自詠の和歌を遺さなかった。光悦と歌道をめぐって『にきはひ草』の一文に注目する。 -

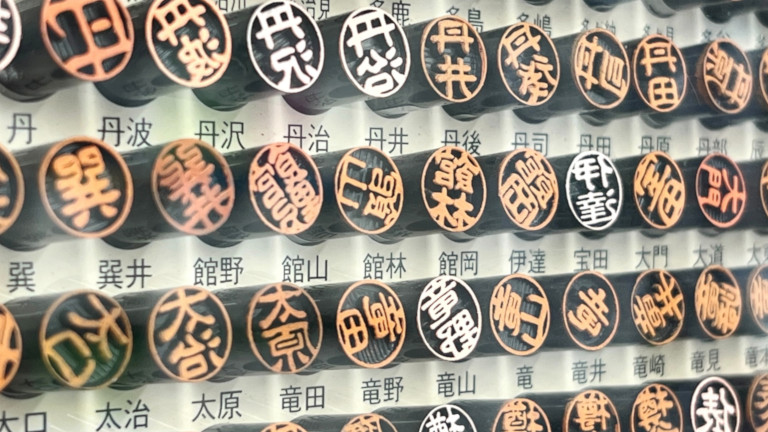

文字遊戯 文/北川博邦 第23回 印の話

今回から印のお話。書道関係で印の話と聞くと思わず風雅な印を思い浮かべますが、実印や銀行印こそ暮らしに身近な存在です。 -

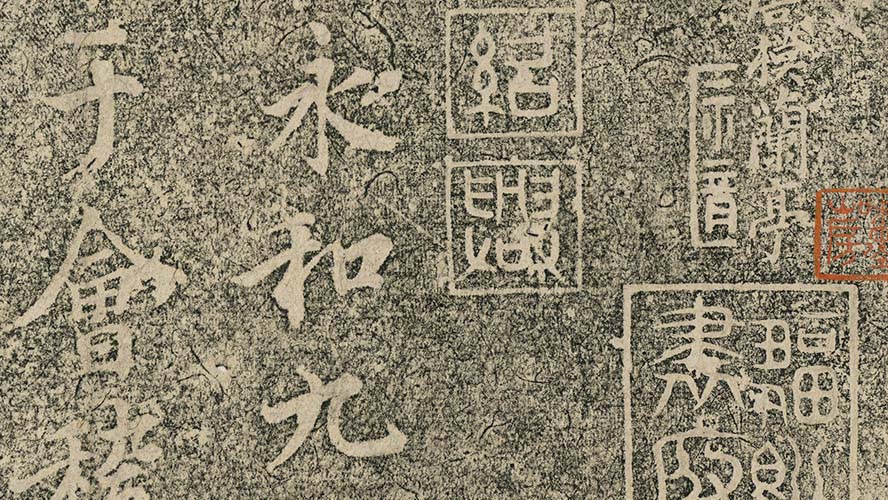

木雞室名品《王羲之逍遙》 第15回 神龍半印本蘭亭序

明・豊坊が刻した『神龍半印本蘭亭序』の原石拓(明拓と近拓)。原石の画像も必見。 -

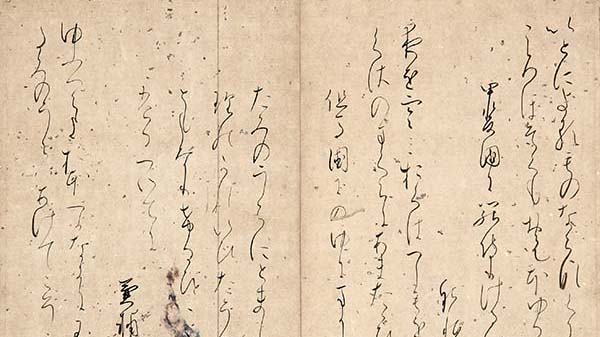

春敬記念書道文庫の古筆 第12回 伝藤原佐理筆 筋切

古今和歌集を書写した写本の断簡。伝称筆者は藤原佐理、近年の研究では藤原定実の筆と推定。 -

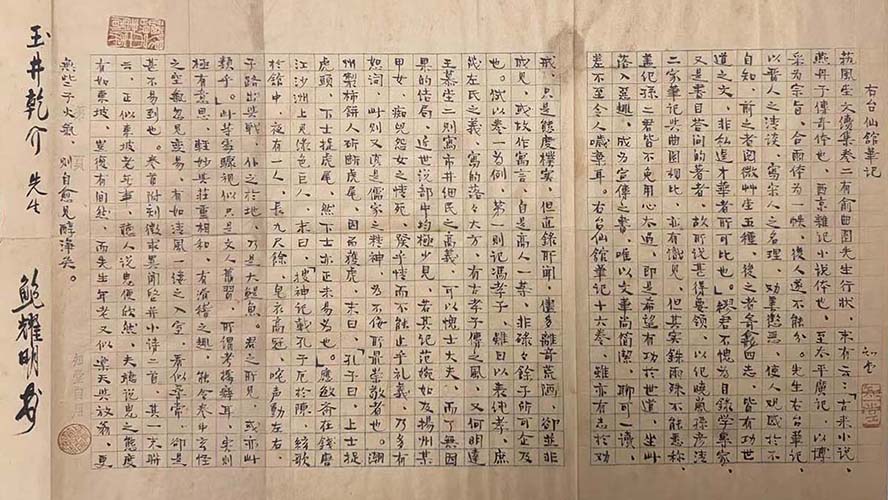

今月の名品 vol.42 周作人「右台仙館筆記」

周作人が1940年に発表した「右台仙館筆記」の原稿。発表後の日中の文化交流の様子も示す。 -

西村修一のShodo見て歩き vol.16 加藤裕書展 2025

創玄書道会の実力者の1人、加藤裕氏が11年ぶり、東京では初の個展を開催。 -

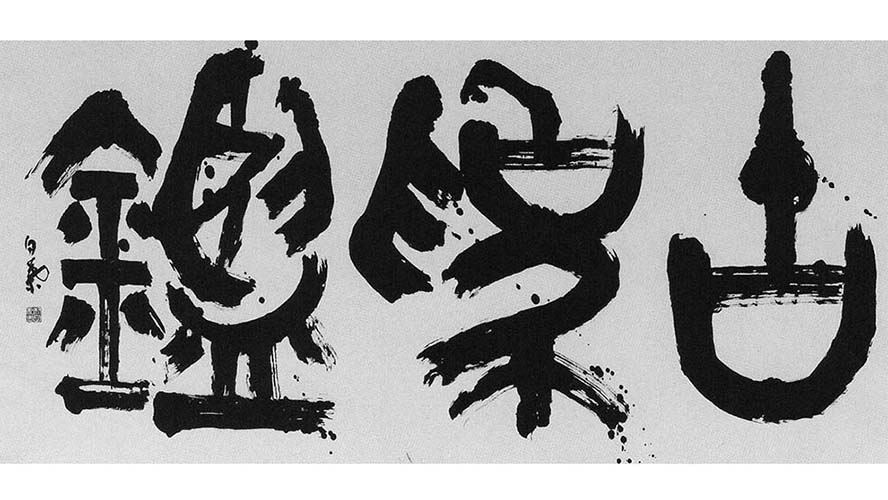

シリーズ 新しい風 vol.5 松尾 鴻

独立書人団に所属する松尾鴻氏。近年、「松尾治」から「松尾鴻」へと改めた氏の足跡をたどる。 -

『書史千字文』を読む 文/伊藤文生 〈002〉 嶽瀆闢地、星辰麗天。(その4)

「星辰麗天」について、前回の補足をしておきます。「嶽瀆闢地」についても、いくつか確認。 -

残笏居 隅神帖 墨色比較15種

墨色の見本帖を、ネット上で広く開示してみようという試み。15種の墨の墨色を比較。 -

書壇点描 vol.3 今井凌雪生誕百周年記念展 ─凌雪の心─

生誕百年を記念する回顧展。1970年の日本万国博覧会の展示作品も半世紀余を経て公開された。 -

書道猫「たま」のひとりごと vol.186

カリカリーナがベーシックからグランデに格上げ。これでゆったりとお昼寝できる。嬉しいな〜。 -

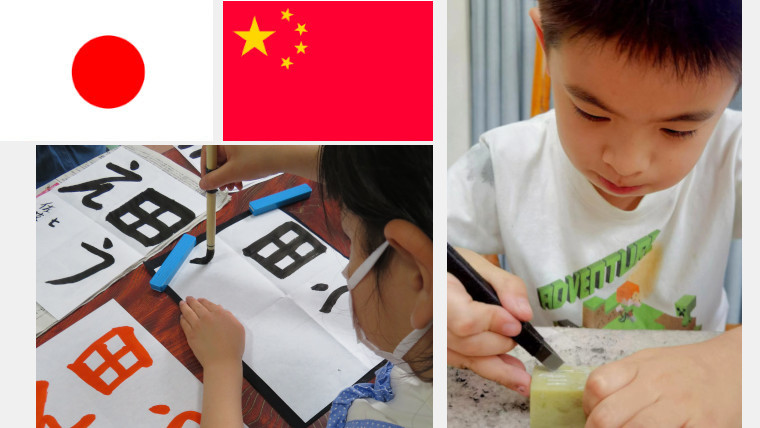

●日本★中国〈子ども〉書事情 vol.7 ★中国編 新年試筆

中国でも「春聯」という、日本の書き初め文化に近い風習があります。華やかな赤い紙にも子どもたちは臆することなく向かいます。 -

書道に関するおバカな質問 vol.14 書家はなぜ作務衣を着るの?

なぜ作務衣姿が多いのか、理由があるなら知りたいです。 -

文房四宝だいすき帳 vol.22 固形墨いろいろ

気になる固形墨をいくつかご紹介します。油煙墨と松煙墨。キーワードは、紅花と紀州。

ピックアップ

pick up

-

井茂圭洞氏 文化勲章受章記念祝賀会開催

井茂圭洞氏の文化勲章受章を記念し、祝賀会が開催された。書道界を挙げての大盛会となった。 -

土橋靖子氏が日本芸術院の新会員に決定

日本芸術院賞受賞、現代書道二十人展メンバーの土橋靖子氏が日本芸術院の新会員に。 -

没後4年「美術評論家 田宮文平先生を偲ぶ会」が佐久で行われる

美術評論家・田宮文平氏を偲ぶ会が、氏の協力のもと「比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展」を創設した長野県佐久市にて開催された。 -

「書道」がユネスコ無形文化遺産の提案候補に選定、特別揮毫会も先月開催

12月18日、「書道」がユネスコ無形文化遺産の提案候補として選定。これに先立つ11月18日、登録実現に向けての特別揮毫会が開催された。 -

第65回日本書作院展特別企画 星弘道・蘇士澍による 日中書法藝術交流「翰墨傳薪」

日本芸術院会員・星弘道氏と中国書法家協会名誉主席・蘇士澍氏。日中を代表する二人の書家の展観が行われた。 -

第66回毎日芸術賞に慶徳紀子氏

第66回毎日芸術賞が発表され、書部門では慶徳紀子氏が選出された。贈呈式の様子をお伝えする。 -

『唐・集王聖教序(北宋拓・明庫装、呉乃琛十三跋本)』に寄せて 文/伊藤 滋(木雞室)

『集王聖教序』の呉乃琛十三跋本。全十三跋の内容から、どのようなことが見えてくるのか。 -

记 北宋拓・明库装・吴乃琛十三跋本《集王圣教序》 伊藤 滋(木鸡室)

机缘巧合,这次我又有幸见到即将于今秋开拍的孟宪章先生旧藏碑法帖的清晰图像资料,……。 -

東京古書会館にて6月と12月に「新興古書大即売展」が開催

昭和14年頃から続く、和漢古典籍、古書画、拓本、印譜、短冊、古硯などの展示即売会。 -

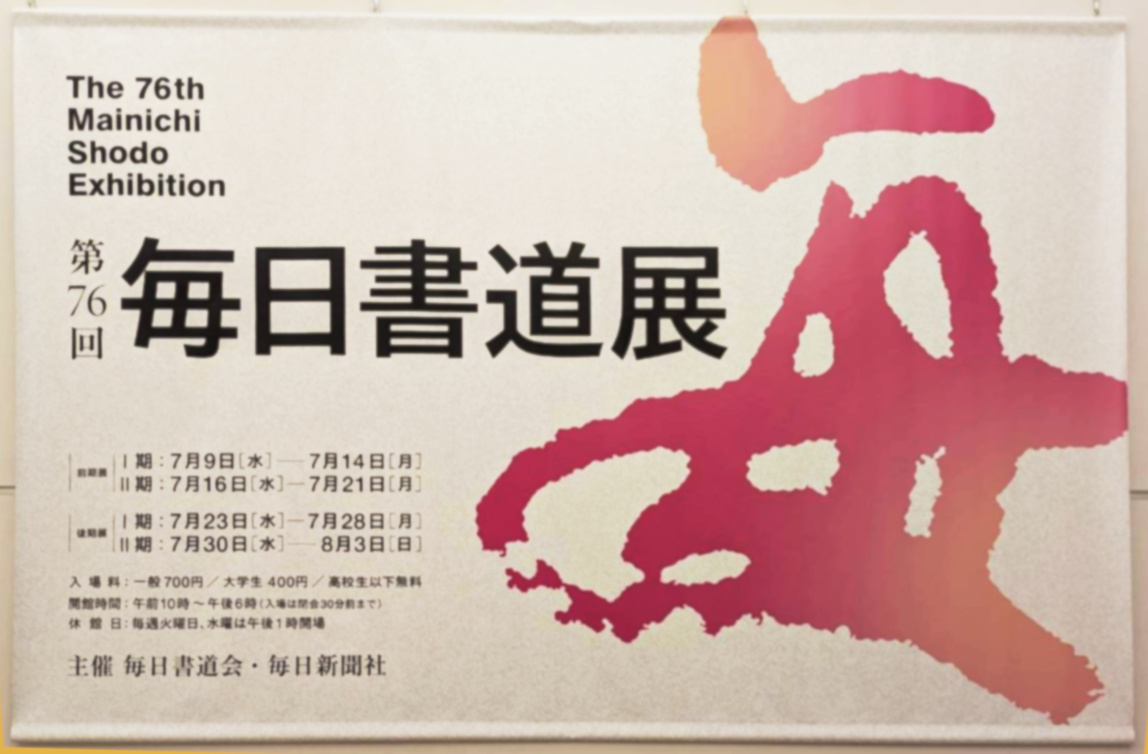

第76回 毎日書道展

第76回毎日書道展東京展が開幕。漢字、かな、近代詩文書、大字書、篆刻、刻字、前衛書の7部門が一堂に。 -

2023 展覧会 ピックアップ 和漢の調べ 土橋靖子書展 展評/西嶋慎一

豊かな筆がかもす奥行きの深さ。のびやかに澄んだ筆の動き。香り立つ“かな芸術”の境地。 -

第40回記念産経国際書展

東京展の後、全国を巡回。最高顧問らの作品に加え、最高位の高円宮賞の作品などを紹介。 -

鎌倉に「手島右卿記念館」がオープン

戦後の現代書の革新を牽引した手島右卿。晩年を過ごした鎌倉に、記念館がオープン。 -

2022 冬の展覧会 ピックアップ 七回忌追善 横山淳一展

現代の日本語で、自詠自書を追求。自分だけにしかできない独自の世界を築いた書人の遺墨展。 -

2022 冬の展覧会 ピックアップ 山中翠谷書作展 書に魅せられて

手島右卿門に入って半世紀以上、満を持しての個展。大作・超大作に、言葉の力を解き放つ。 -

2022 夏の個展 ピックアップ① 室井玄聳書展 想いを紡ぐ・ことば

やさしさのあるさりげないことば。鍛えられた直線。今までの書業の集大成となる初個展。 -

2022 夏の個展 ピックアップ② 慶徳紀子展 書に、生かされて

7度目となる個展。凛とした品格と鋭い美意識。一筋に書美を求めてきた真摯な思いを見る。 -

2022 夏の個展 ピックアップ③ 金敷駸房エキシビション

書壇を離れ、フリーのアーティストとして立つ。渋谷 Bunkamuraで、その心意気を示す。 -

財前謙「平仮名 ひらがな」展

GINZA SIX 6F「銀座 蔦屋書店」にて、財前謙氏の「平仮名 ひらがな」展が開催された。 -

第35回毎日書道顕彰(啓蒙部門)はエコ再生紙振興会(長野秀章代表理事)に

反故紙を再生し、販売できるシステムの構築に尽力したことが認められた。 -

ある日の游墨舎|日比野教室

生徒さんの作品は、題材や形式もさまざま。その場で、お手本を揮毫していきます。 -

ある日の游墨舎|岡野教室

「九成宮醴泉銘」「開通褒斜道刻石」など、今日は拓本鑑賞のひとときも。 -

ある日の游墨舎|川西教室

教室の後半には、かなの作品制作を進めている生徒さんがやって来ました。 -

ある日の游墨舎|青木教室

今日は特別に、先生が作品を揮毫するときの様子を見せていただくことになりました。

produced by 光和書房