会期 2022年5月28日(土)~6月17日(金)

会場 東京・銀座 GINZA SIX 6F「銀座 蔦屋書店」インフォメーションカウンター前

1963年、大分県生まれ。

・第1回「墨」評論賞大賞。 ・白川静漢字教育賞特別賞。

・著書:『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等。

・出演したNHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉(2020年11月放送、全4回)は、

いまもYouTubeで視聴可能。

・団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

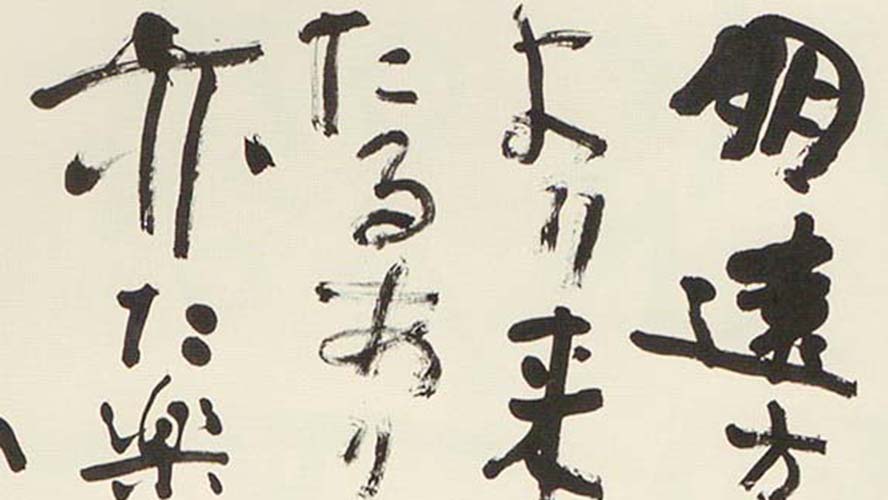

170×1635mm×3 額装

冒頭部分

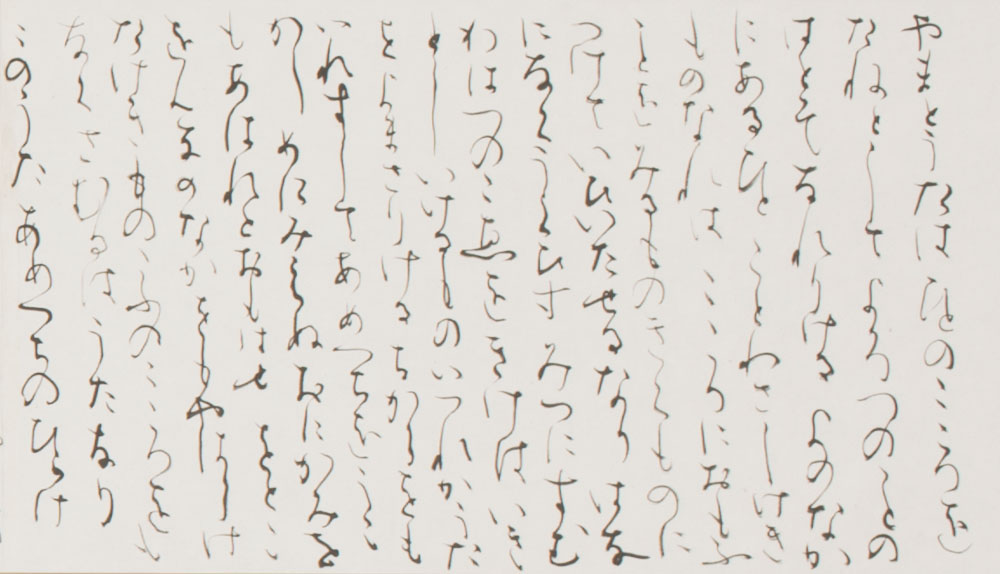

248×368mm 額装

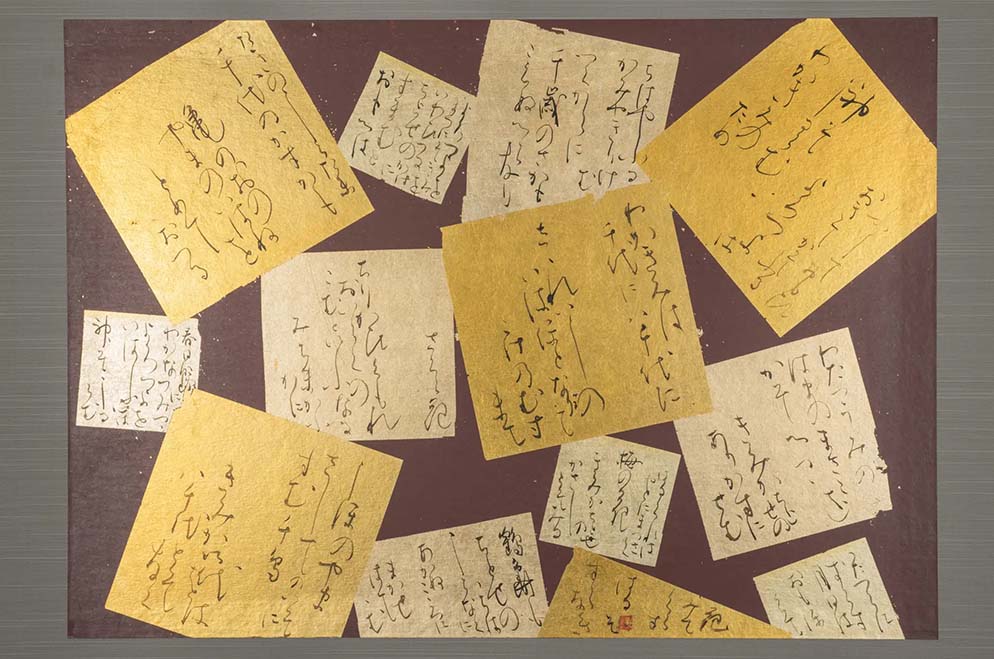

392×510mm 額装

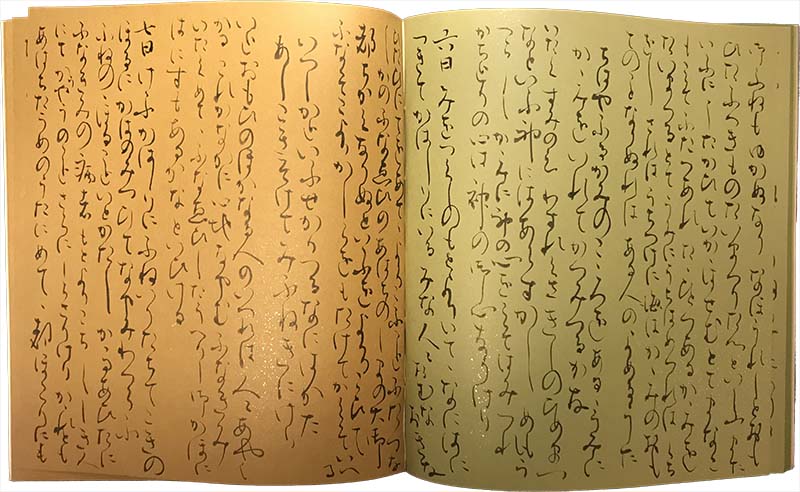

218×192mm 44p 綴葉装冊子

一作一面貌で、ひらがな表現の可能性にアプローチ

誰かがやらなければならないこと、ということがある。たとえば書における言文一致体の試みもそうであった。近現代の、つまり今私たちが使っている普段の言葉や詩文を書として表現するということ。金子鷗亭らの運動から始まり、はじめは周囲の冷ややかな視線を浴びながらも今では当たり前のこととして認知されている。

今回の財前謙氏の展示を見ながら、まずそのことが頭をよぎった。書かれているのは「古今和歌集」など日本の古典文学で、先の例とは異なるが、それを記してゆくのに、最低限の漢字と「ひらがな」しか使わないという試みが、まさに展観の主題として展開されているのだ。

かな作品に様々な「変体仮名」が用いられるのは、紙面を構成する上での美的効果を目的とする。かな書の学習にあたって、まずいくつかの「変体仮名」を覚えるのが基本とされるのは、例えば和歌を書く場合、ひらがなだけでは単純で変化に乏しく作品として成り立ちにくいからだ。

ではなぜ財前氏は美的効果が望める変体仮名を、あえて用いなかったのか。

「ひらがななら、誰でも筆跡をたどりながら、声に出して読め、意味がわかり、言葉の意味と造形を同時に味わえるという書本来のありようを体験できるから」だと財前氏は言う。今現在、変体仮名はふつうの日常生活では用いられていない(1900年に1音につき1字のひらがなが制定され、それ以外の異体字を変体仮名とした)。そういう「古くなった字体はすでに文字としての生命力を欠いているから」とも。

実際に読みすすめてみると、文字を目で追うこと=読むことの快感が湧いてきた。単調になるという先入観を裏切る筆線の豊かさにも感心しつつ、久々に「書」を正面から楽しんだ気がした。連綿(れんめん/文字を連続して書くこと)は最小限に抑えられているのも、読みやすさへの工夫である。16点の新作は一作一面貌で、ひらがな表現の可能性に多方面からアプローチ。意があり、それを表現する力量があることがわかる。

平易で、明瞭で、誰にでも受け入れられるものにしか「美」は宿らない──それが財前氏の根底にある思想だ。その上で、今、そしてこれからの書のありように思いを致した結果、誰かがやらなくてはならない「ひらがな」だけの表現に帰結したのだろう。

見せられてしまえば単純明快で、これほど自然な書の姿は他にはない、とさえ思う。いつの日かこれが当たり前のこととして認知されるのかどうか。孤高の書家の投げた問いかけが、どのようにさざ波をたてていくのか。期待は高まるが、かな書の表現世界における「変体仮名」という亡霊は案外しぶとそうだし、さて、さて。

(游墨子)

参考:

仮名(かな)とは

漢字を真名(まな)というのに対する呼び名。平安時代の造語。

・万葉仮名(真仮名、男手)=楷書、行書の当て字

・草仮名(草の手)=草書の当て字

・平仮名(女手)=草仮名をさらに簡略に記号化したもの

1900年の小学校令で1音につき1字が選定され、それ以外の平仮名は異体字とされ「変体仮名」と呼ばれる。

かな書道の世界では、現在も多くの変体仮名が使われている。

・片仮名=漢字の一部をとった当て字