鑑定から鑑賞へ– tag –

-

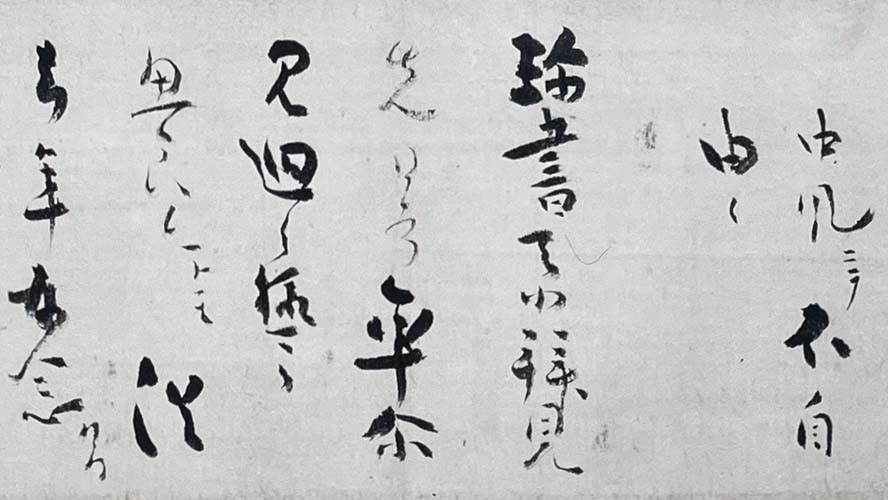

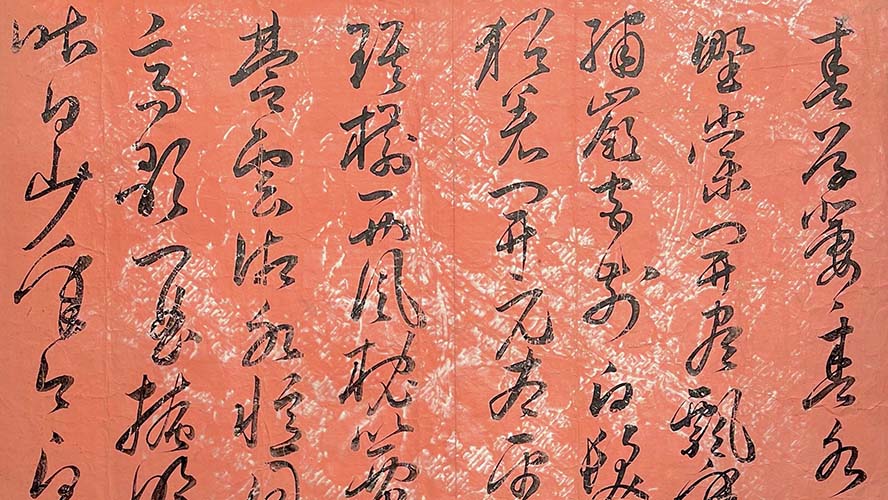

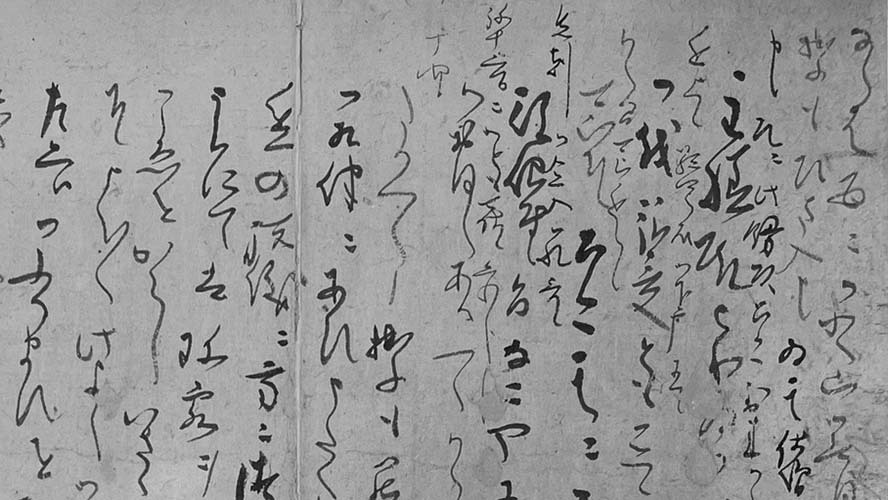

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第29回 慶長末年から元和初年にかけての光悦の書(二)

書風を検証し、さらに多方面から検討を進めていくことで浮かび上がる、光悦の姿、その思い。 -

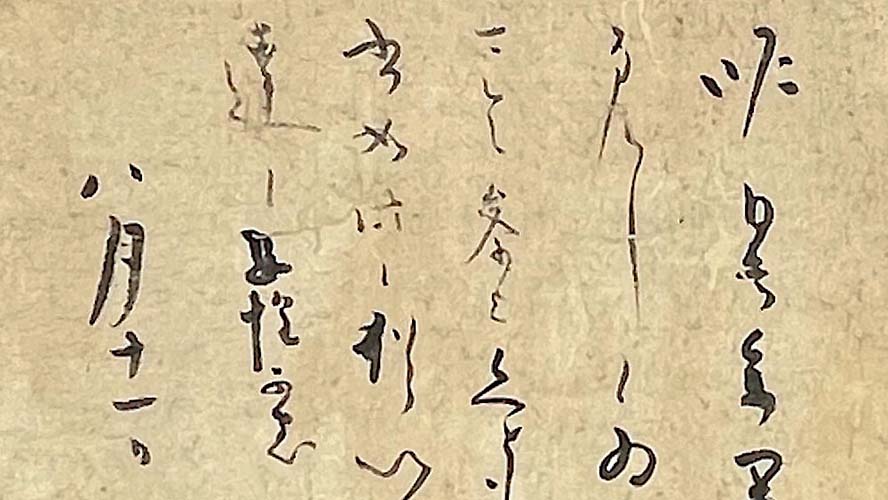

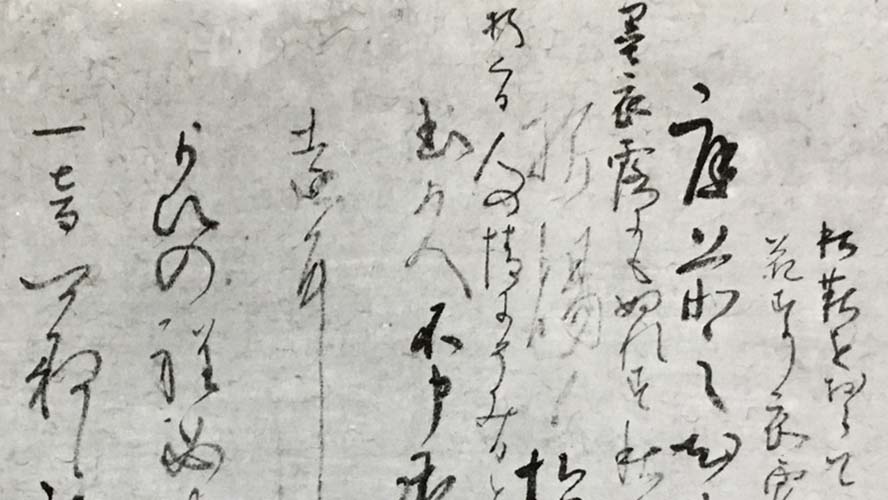

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第28回 慶長末年から元和初年にかけての光悦の書(一)

慶長末年に光悦の書の姿が変わっていったことについて。脳血管障害に罹った時期はいつなのか。 -

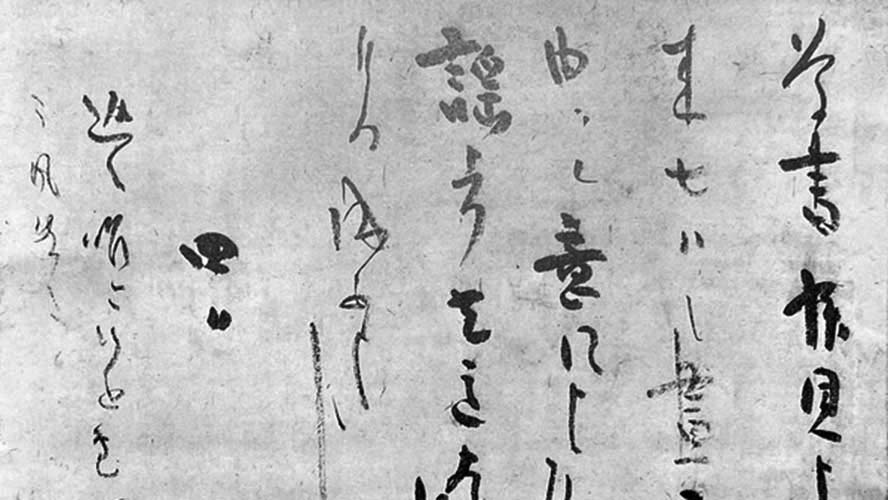

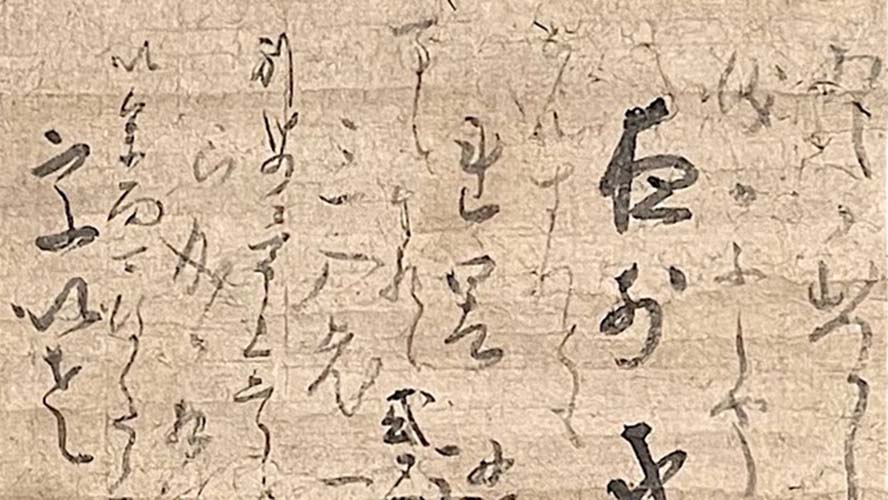

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第27回 [コラム]「曾」から「そ」へ

仮名の「そ」が書かれ始めたころの字体について。藤原道長の自筆『御堂関白記』を例に。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第26回 光悦様の形成(下) 新古今和歌抄月詠和歌巻と嵯峨本

「光悦様」の形成過程において記念碑的な「月詠和歌巻」。その誕生の背景を探っていく。 -

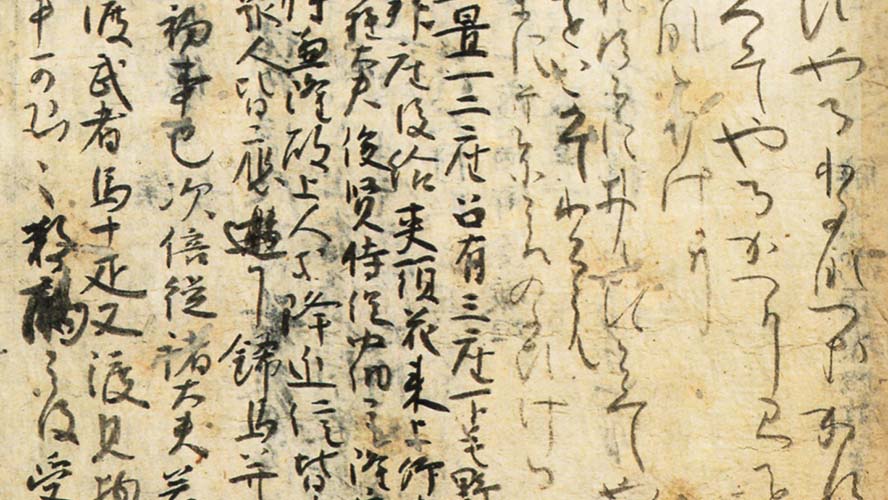

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第25回 光悦様の形成(中の三) 新古今和歌抄月詠和歌巻と同時期に書かれたと推定される手紙

およそ慶長5年の執筆と推定される「月詠和歌巻」と、同時期の光悦書状の書風を比較する。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第24回 光悦様の形成(中の二) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に(承前)

光悦筆の「月詠和歌巻」が作られたのはいつ頃なのか。「隆達節小歌巻」を参考に考察する。 -

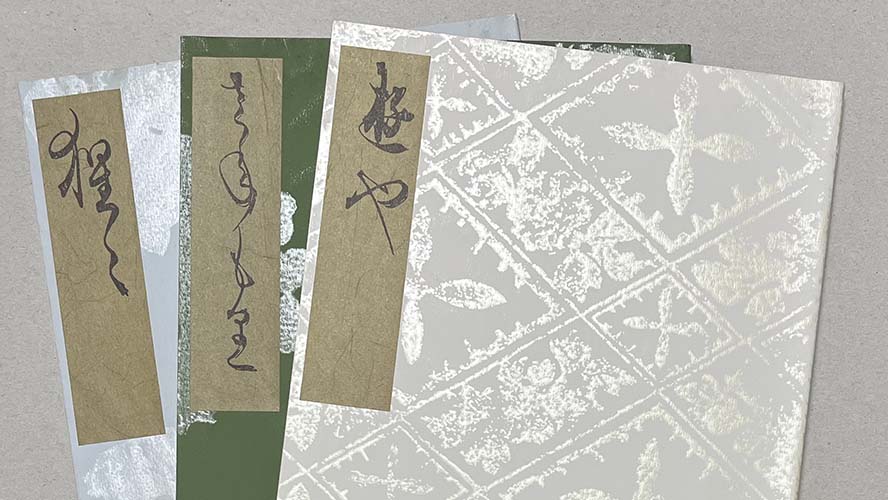

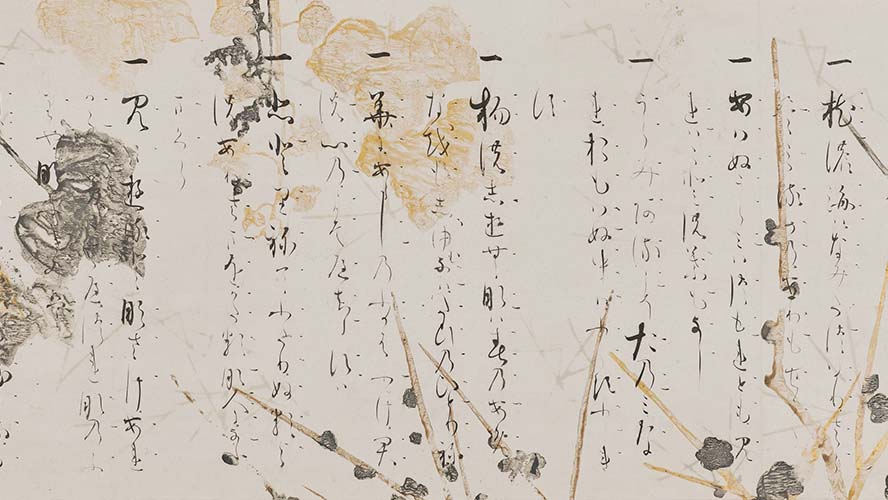

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第23回 光悦様の形成(中の一) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に

慶長年間を中心に復活し、流行したとみられる「唐紙」。どのような特徴の「唐紙」なのか。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第22回 光悦様の形成(上)

能書家の書風形成はどのようになされるのか。本阿弥光悦の初期の書の変化を観察する。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第21回 滝本坊実乗と松花堂昭乗(下)

「鐘樓坊」と名乗っていた時期の昭乗の書。昭乗の書風形成は、どのようになされたのか。 -

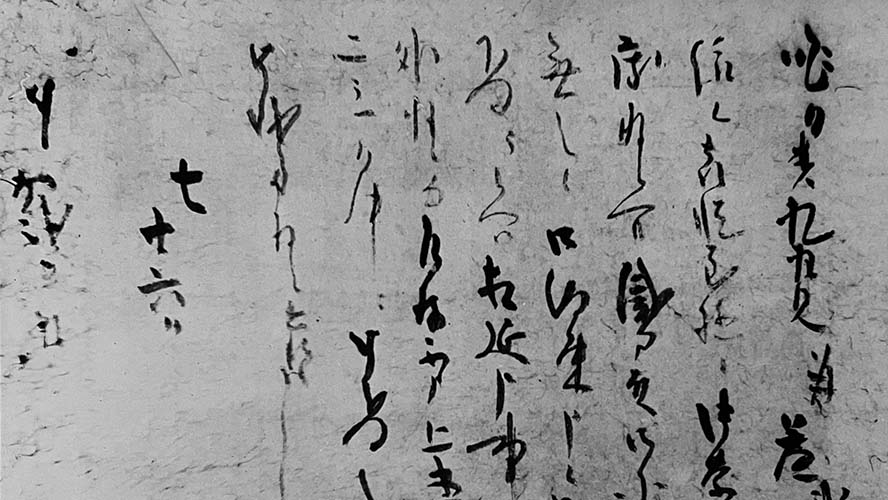

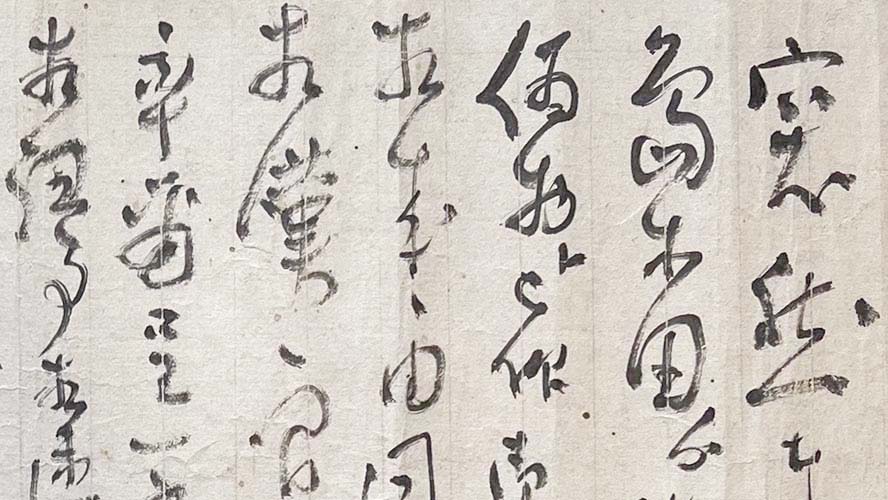

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第20回 滝本坊実乗と松花堂昭乗(上)

松花堂昭乗の師・実乗の書状が発見された。昭乗の書風の起源について再考を促す重要な書。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第19回 写された(?)沢庵宗彭の書状

江戸時代初期の僧、沢庵宗彭の書状の真筆と、その写しであるような、ないような手紙たち。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第18回 平野五岳と豆腐屋五岳

幕末から明治にかけて活躍した平野五岳の水墨画。その箱の中に、五岳の手紙が遺されていた。