増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第22回 光悦様の形成(上)

日本の書の歴史上、能書家とされる人たちは、いったいいつごろどのようにしてその書を創始したのか、何がその契機となったか等々、特色あるその書風が形成されてゆく過程に、私は強い関心を懐かざるを得ない。

というのは、数多くの遺墨を見わたしても、かなり若いころからその人独自の、いわば個性ある書を書いたような例を、これまで寡聞にして聞いたことはない。ある時期からそうした書風形成がなされることがあるにしても、それ以前の段階においては、おおむね師の書を上手に模していた時期が多くの人にはあったように思う。しかる後、師風から抜け、その人独自の書風が作られてゆくというふうに推移する。言いかえるなら、師風をいかに摂取し、自己のものにするかという、その意味では修練の時期のようなものが必要だったように見える。

こうした視点から、本阿弥光悦の場合を考えてみたい。

光悦においてもその例に漏れるものではなかったように思う。若い頃の光悦の書は、ありふれた室町末期の町人の書から少しも抜き出たものではなく、その点、没個性的な書といってよいのかもしれない。現存するのはわずかな遺墨だけであり、そこから結論めいたものを導くことは許されないけれども、若い頃の光悦の書は、自身が幼少期以来習ってきたものの延長線上にあるといえる。これは室町末期の町人一般の書としてみることのできるものである。ところが、その後徐々に光悦様式が芽生えてくるのである。こうしていったん変化した書風というのは、もう元へは戻らない。そのような初期の書の変化を観察してみたいと思う。

○

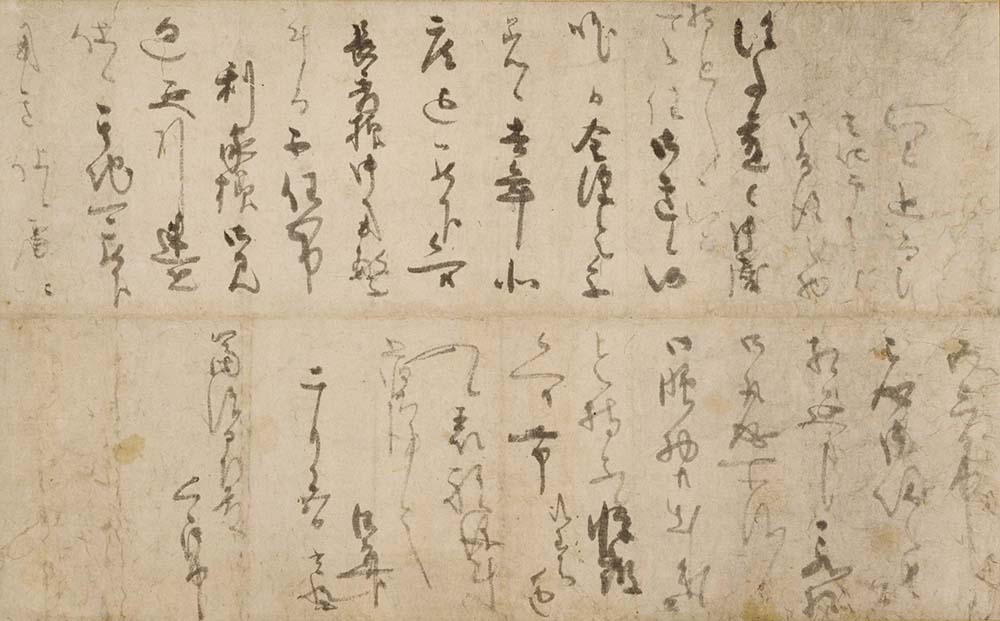

現存する光悦の手紙のなかで、執筆年代の推定できる最初のものは、天正12年(1584)に書かれたと推定される、加賀藩前田家の臣「富田治部左衛門景政《とだじぶざえもんかげまさ》」(1546~1619)宛の書状(図1)である。

(東京国立博物館蔵)

図版出典:ColBase

冒頭に述べた、光悦様以前の書であることを具体的に示すのはこの手紙である。この書は、今の私たちの想起する光悦様の書にはまったく結びつかないものである。手紙の記述の検証から、光悦の27歳のころの書であることから、この時点ではまだ光悦様式は生まれていないことになる。

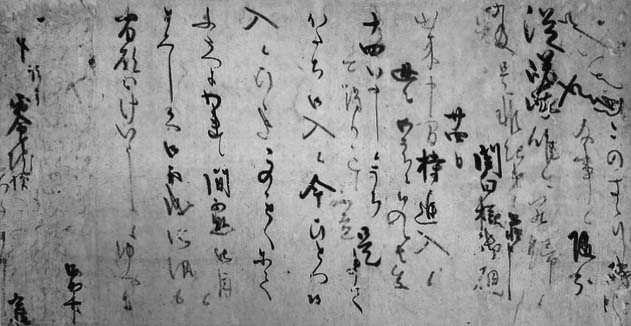

これに続く時期の書としては、「寿命《じゅみょう》院」に宛てた手紙(図2)がある。「寿命院」とは秦宗巴《はたそうは》(1550~1607)である。彼は関白豊臣秀次《とよとみひでつぐ》(1568~95)の侍医で、「寿命院」はその号。手紙の大意は、「関白様」から依頼された硯が出来上がったことを伝えてほしいという依頼状である。豊臣秀次が関白に在った時期は文禄年間(1592〜96)に限られるから、この手紙はこの一時期に書かれたと考えてよい。ところがこの書を眺めても、前者の書にいくぶん変化が見える程度で、まだ光悦様は萌芽的形態でしかない。

(徳川美術館蔵)

図版出典:拙著『光悦の手紙』口絵

ところが、それにひきつづく一時期、すなわち慶長初年ごろの光悦の書がはっきりしないのである。この時期に書かれたことの明らかな手紙が未発見なのである。

これに続く時期、すなわち慶長年間に書かれたことの判明する手紙を求めてみると、同7年(1602)と、同9年のものまで空いてしまう。これらはいずれも慶長期半ばのものなのである。いずれにせよわずかな数量の書から、とうてい結論のようなものは出せないのであるが、慶長初年から同7年にかけての、わずか5~6年というかなり短い時期に光悦の書は様式的には飛躍的に変化し、急速な完成に至ったのではないかと考えられる。しばらくここに焦点をあてて論じたいと思う。

《慶長7年と思われる手紙》

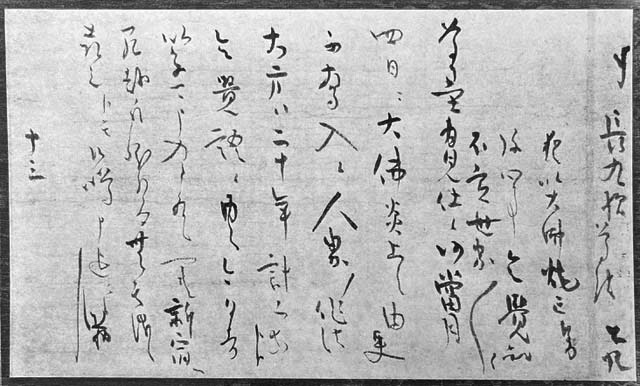

まず、慶長7年に書かれたと推定されるのが「十三日」付の長九郎左衛門連龍《ちょうくろうざえもんつらたつ》(1546~1619)宛の手紙(図3)である。長連龍は加賀藩主前田利家、利長の家臣である。光悦はこの文中において、金沢城天守閣の火災(慶長7年10月晦日夜)について触れているところから、この手紙はこのときもたらされた書簡への返書であろうと推定される。

(石川県立郷土資料館蔵)

図版出典:拙著『光悦の手紙』口絵

光悦はこの文中で、京都においても「この月四日に方広寺の大仏が炎上した」と報じており、「人間の営みなどは、おおかた二十年ばかりのものかと覚悟しています。不定《ふじょう》世界/\」などと、光悦にしては珍しく心情を吐露している。このような文脈で綴られた手紙はあまり多くはない。

豊臣秀吉の造営した方広寺の大仏。当時、東大寺の大仏を凌ぐ大きさを誇ったが、木像漆喰という構造が災いし、慶長元年の大地震で大仏本体は瓦解してしまっていた。そして大仏殿だけが残った。ところがその大仏殿も、慶長7年12月4日に、熔融した銅が漏れ出て失火、灰燼と化してしまったのである。だから、手紙の「十三日」はこの年12月のことと考えてよい。

この手紙を書としてみると、すでに様式的には完成している。あえて付言するなら、線質はやや引き締まって硬いことであろう。何を以て様式上の完成と見るか、そして、その時期を明確につかもうとすると、この書状だけで断言することは控えなければならないけれども、この光悦の書は、様式上すでに完成の域に達しているのである。

《慶長9年と思われる手紙》

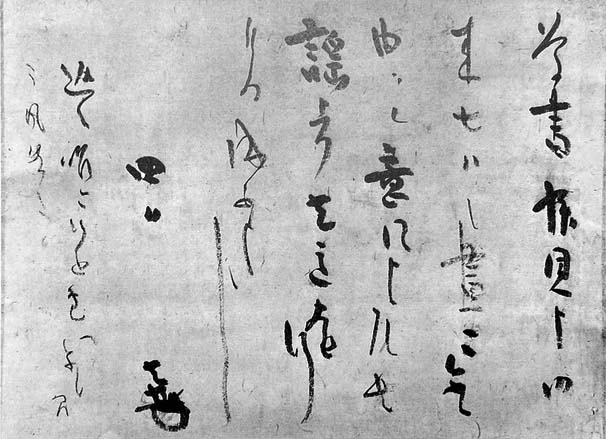

その次に、宛所を欠く「四日」付の手紙(図4)を見てゆきたい。これは図3の翌々年、すなわち慶長9年に書かれたと思われるもの。執筆年代推定の根拠となるのは、文中に光悦の伯父である本阿弥光意(1540~1604)の死去のことに触れられているからである。

(大阪城天守閣蔵)

図版出典:拙著『光悦の手紙』口絵

「来たる七日の昼には参りますが、謡は光意が亡くなったのでいたしません」というもの。光意の死去は慶長9年8月2日(『本法寺教行院過去帳』)であることから、本状の書かれたのはその2日後の慶長9年8月4日のものであろうと推定される。

あらためて、この手紙の書を慶長7年のものと比べてみたとき、わずかそれから1年8カ月後にすぎないけれど、光悦の書線には膨らみと温かさが増している。以降の光悦の書はこの書風が基調となっており、慶長16年末までおよそ10年のあいだ継続することになる。

上記2通の中から、同様の字句を抜き出し、次のように並べてみることにより、筆線の変化を辿ることができるように思う(左は慶長7年の書状から。右は慶長9年の書状から)。

これまで見てきた天正・文禄期の光悦の書から慶長7、8年の書までの間には依然として書風変化の不明な時期が存在することがご理解いただけたと思う。この空白期を埋める遺墨というものは、はたして存在しないのだろうか。

【主な参考文献】

・『光悦』(1964年 林屋辰三郎ほか 第一法規出版)

・『琳派』(1972年 東京国立博物館)

・『光悦』(『日本の美術』1974年 林屋晴三編 至文堂)

・『光悦の手紙』(1980年 増田孝 河出書房新社)

・『光悦書状』(1980年 小松茂美 二玄社)

・『特別展「光悦の書」慶長・元和・寛永の名筆』(1990年 大阪市立美術館)

・『本阿弥光悦 人と芸術』(2010年 増田孝 東京堂出版)