増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第19回 写された(?)沢庵宗彭の書状

古くから日本には「写本」の文化ともいうべきものがある。読みたい本は、借りてきて筆写し、自分の本を作って読む。本を書き写すという行為は、近世に入ってから、印刷した本が普及するようになっても、必要に応じて行われてきた。

私自身、若いころはまだ今のように性能のよいコピー機も普及していなかったので、必要な図書は借りてきて、大学ノートに書き写した覚えがある。今にして思えば、じつに手間のかかる仕事のように思われるけれど、書くという行為によって得たものも多かったような気がする。

ところで書は、「書画骨董《こっとう》」などともいわれるように、古美術品としての側面を持っている。と同時に、その人が書いた手紙というのは、歴史の分野においても同時代の一次史料として貴重なものでもある。古文書、就中《なかんずく》、手紙は差出し人みずから筆を執った、個人間での意志疎通という機能と、もうひとつ、書という美術品としての両方を兼ね備えているわけであり、その双方からこれを考究し、また楽しむこともできるものだと私は思っている。

○

さて、古来行われてきた「写本」というものを考えてみると、たとえば数々の日本の古典文学は、「写本」によって伝来したものが多く、たとえ「原本」が失われても、それによって今に伝わっている。否、写本でしか味わえないのが古典の世界だといってもあながち過言ではない。源氏物語にせよ、古今和歌集にせよ、先人たちによって作られた写しによって古典は伝えられてきたのである。

これはなにも文学の世界に限られたことではない。歴史史料としての日記や記録も、写しがとられる。かつて公家は、末孫のために営々と日記を記録し、編集し続けてきた。これらはれっきとした史料である。しかし、歴史学の立場から価値を見てゆくとなると、それが自筆本であるのか、あるいは写本なのかという点で評価が異なる。もちろん、写本よりも自筆原本のほうがよい。そうした観点に立てば、私たちがふだん目にする活字資料に対しても、「そもそも活字本というのは、究極の写本である」と喝破する歴史学者もいる。

○

ところで、今回とりあげようとするのは、それとは別な世界の話である。「写本」作りであるような、ないようなものである。これらがもし人の目を騙そうと捏造されたものであるなら、それは写しといえるようなものではなく、悪意を持った贋作だということになる。しかし、はたしてそれが偽物であるのかないのか、判別するのは容易ではない。そこで、書としての性質を見ることから始まる。書画を学ぶ者にとっては、たとえば絵画の世界における「模写」や、書における「臨書」というものが、古来、技法習得の最も重要な手段とされている。自己のために臨写しておいたものを、後人がそれを勝手に真筆と思い込んだとしても、書いた当人にまちがった責任はないのだから……。

これからとりあげる沢庵宗彭の手紙たちは、その正体は明らかなのだけれども、なかなかそれに気づきにくい。疑いを持って見る習慣を持つことによって、はじめて本質が見えてくるような性質のものだと思われる。こうしたものの作成にいそしんだ人の営為に、ここで少し目をとめてみてみよう。

かつて、まだ若く経験の浅かったころの私にとっては、これらのものは、本質には気づかずに見過ごしてきた事柄なのである。しかし、それがようやく近年になって考えてみる機会があり、いま私自身、驚きと恥ずかしさを同時に感じたという、そうした個人的な経験談として、以下お読みいただきたい。

それらは時系列に述べるのがわかりやすいであろう。手元の写真を次のように並べてみる。

○

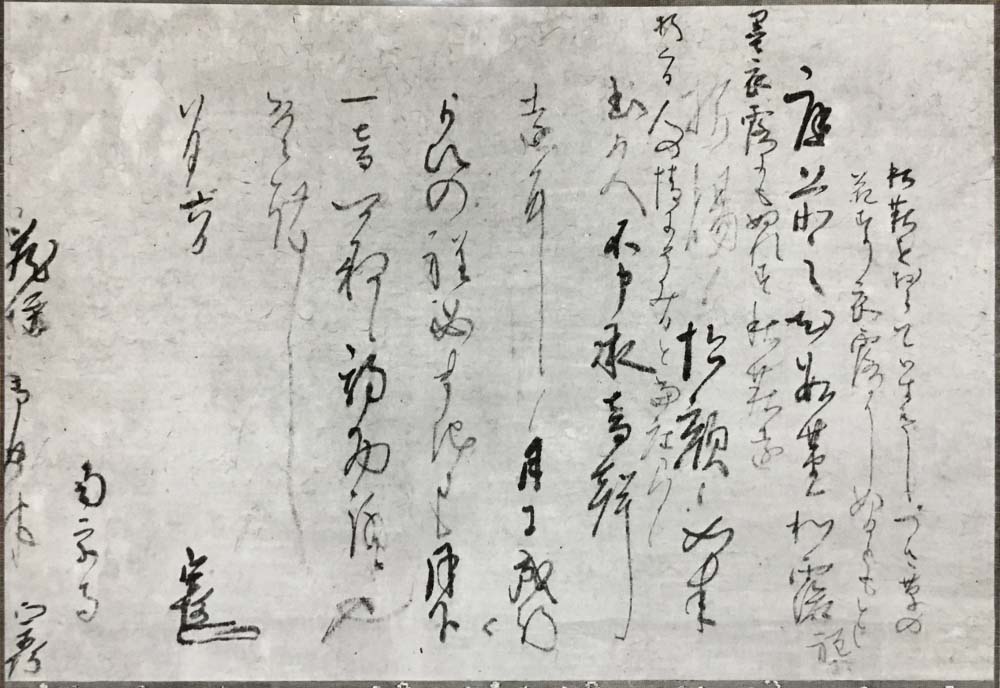

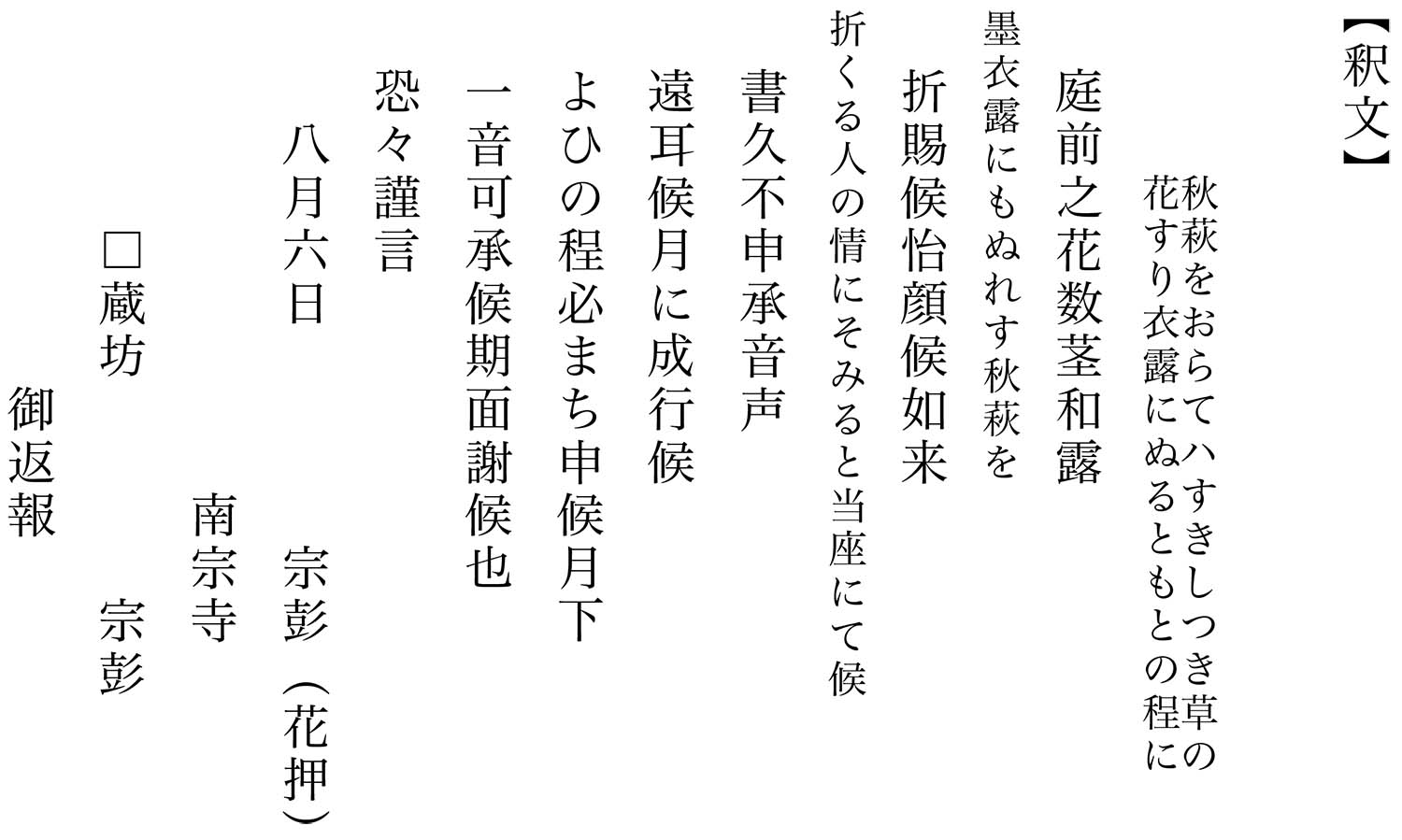

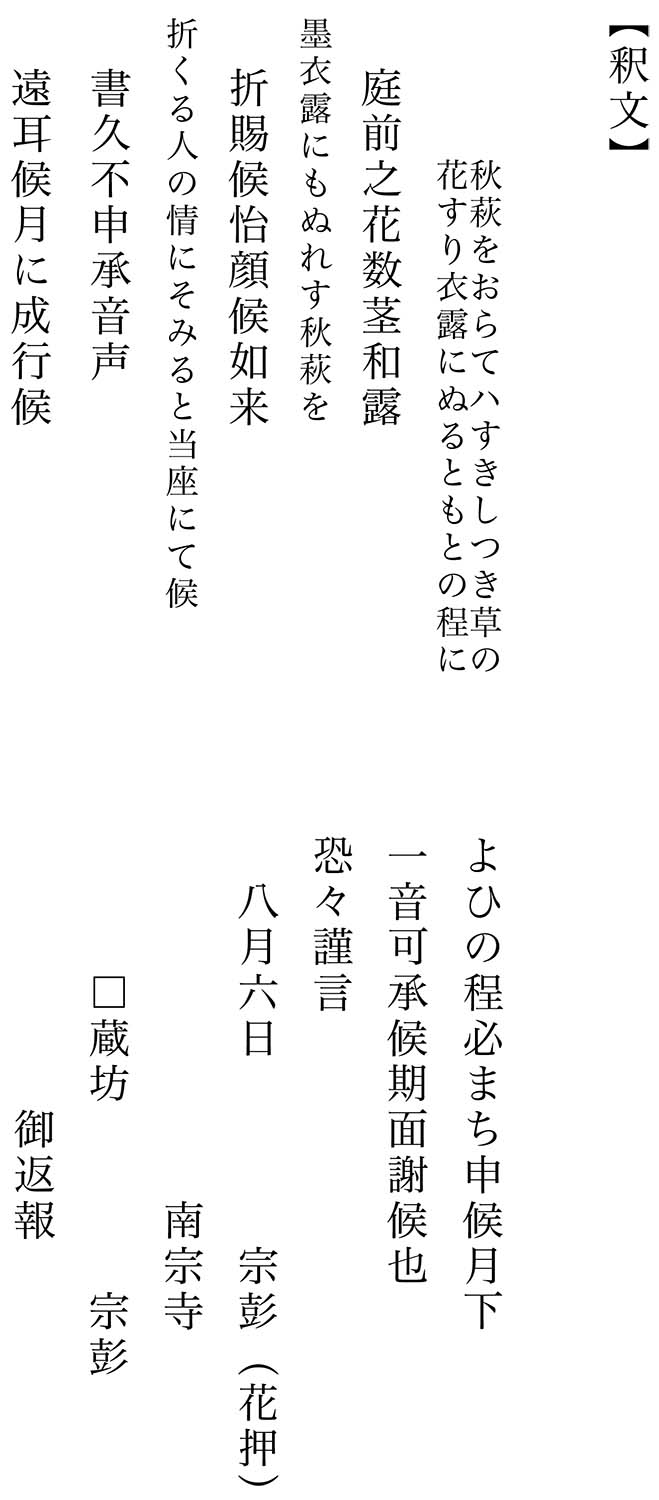

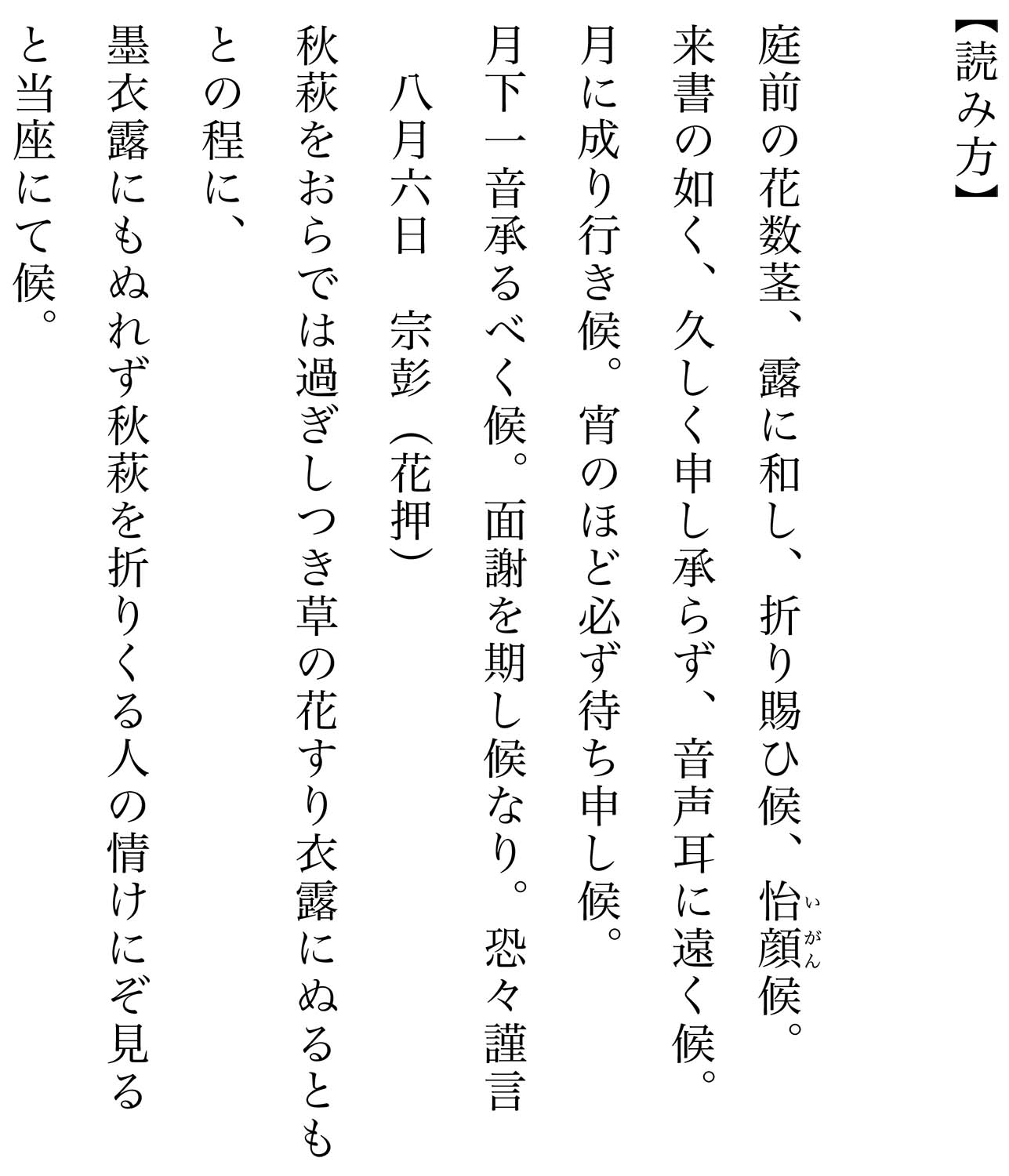

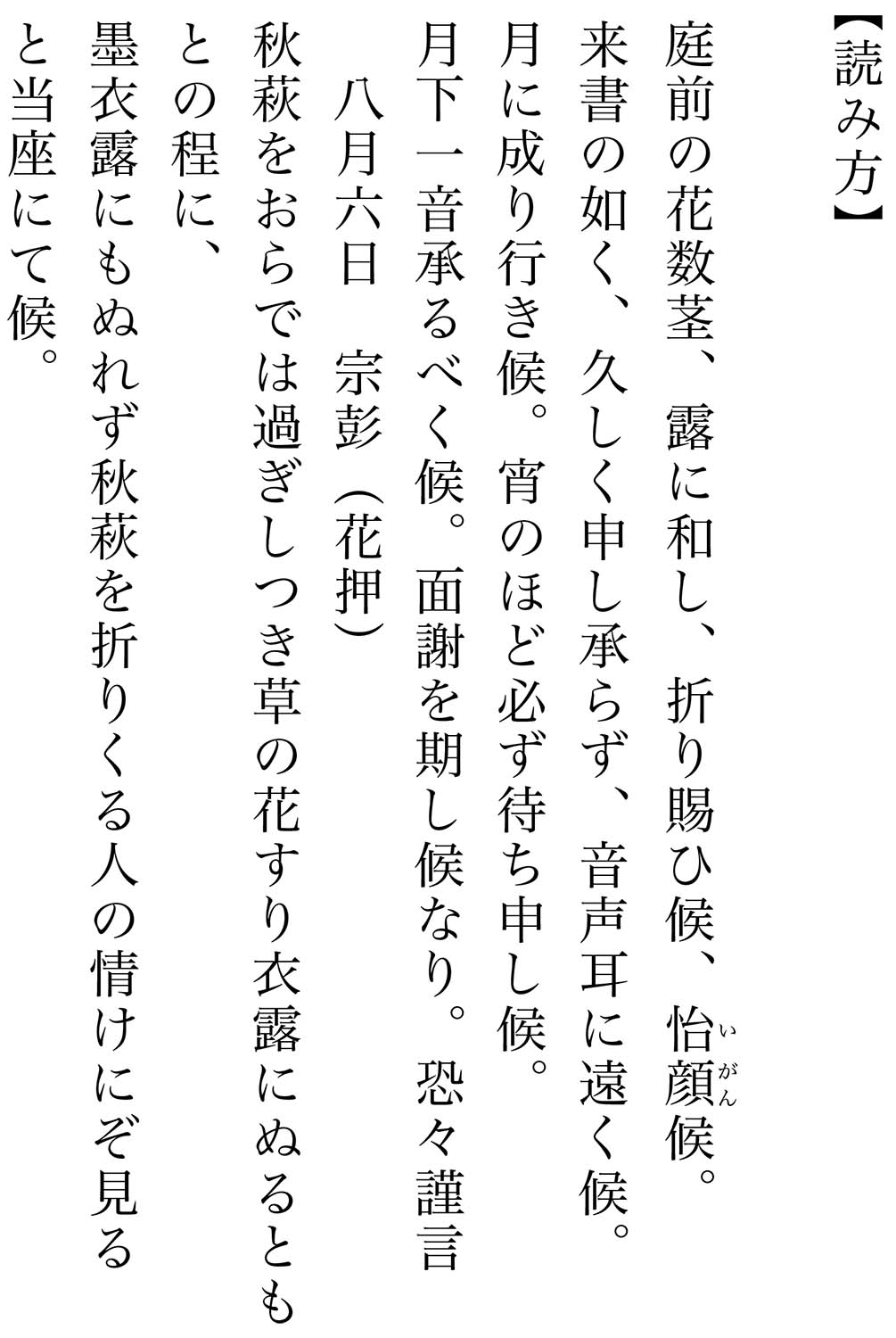

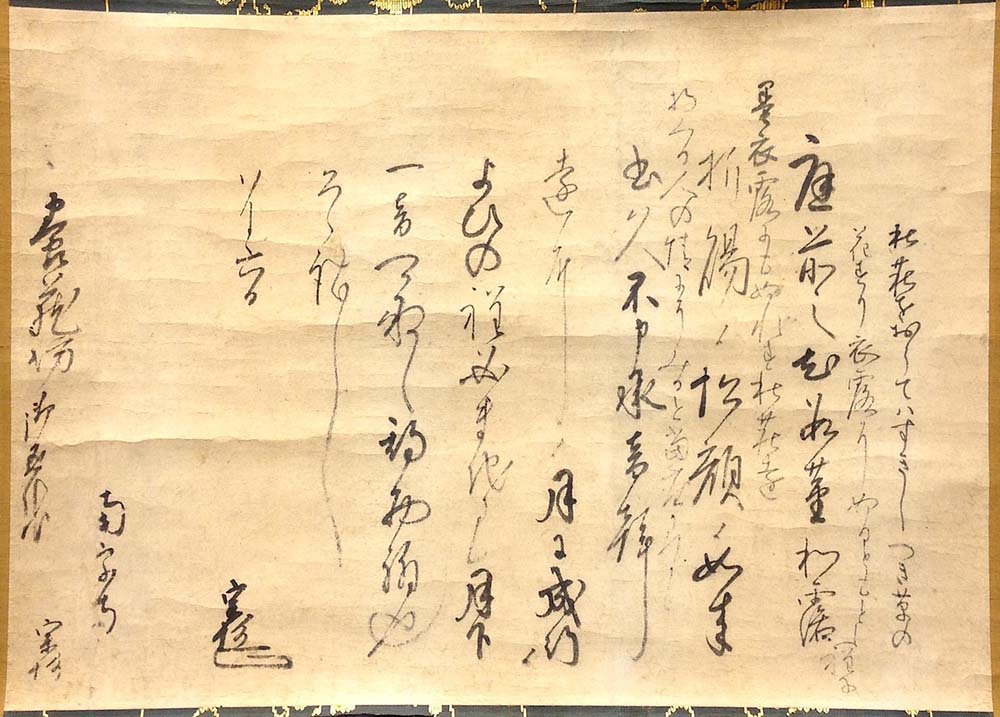

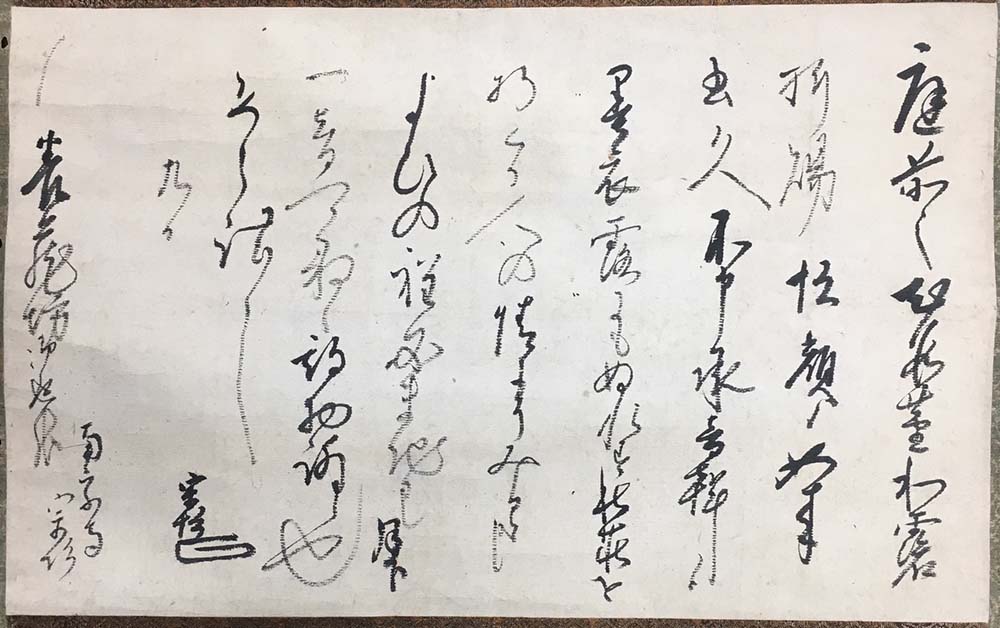

まず、沢庵宗彭の書状(図1)について。

これは私が2012年11月に撮影したしたもの。真贋という観点から言えば、完璧に自然な運筆であって、これは真筆であると判断される。内容からいえば、これは茶掛けとしての佳品といえるであろう。なお本状は現在、知己の茶の湯愛好家が宝物として大切にしている。奥に見える宛所の「□蔵坊」の上部が欠けているのは少し残念ではあるにしても……。

(個人蔵 31.7×44.9cm)

○

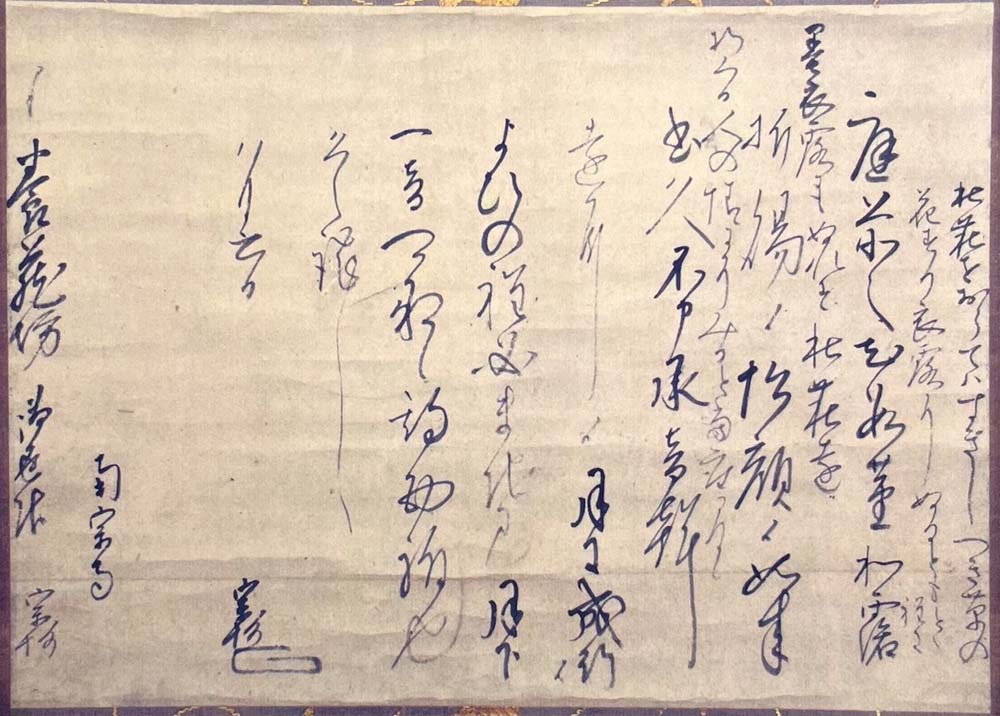

さて、それを見てから2年ほど後のこと。ある古書画オークションの下見会場で見たのが「養蔵坊」宛の書状(図2)である。見た場所が大勢の人の行き交うなかということもあり、ゆっくりと観察するだけの時間的な余裕はなかった。その場で訊ねてきた業者Aに、「これはもしかすると良いかも知れない」と話してしまったのである。このような(熟覧の末ではない)咄嗟の判断というのは禁物だとはわかっていながらも、である。あとから思えば、そこはかとない、どこかで見たような記憶だけは脳裏をかすめた。数日後、手紙を入手したその業者に頼んで、店でもう一度見せてもらい、写真を撮らせてもらったのである。以前に見た図1は沢庵の真筆として疑いは持たれないけれど、こちらはそれとよく似てはいるものの、明らかに別筆である。

歴然としているのは紙面上部の余白のとり方で、こちらは広すぎるのがやや不自然に感じられるし、見ていて気持ちがよくない。最も気になる点は、図1では一部欠けていた宛所がはっきりと「養蔵坊」と書いてあるのである。ということは、もしかすると図1(原本)に宛所がまだはっきりと読める時期に図2が作られたのだろうか。あるいはそうではなく、図2では、勝手に「養」を創作してしまったのだろうか。真相は読みとれない。

○

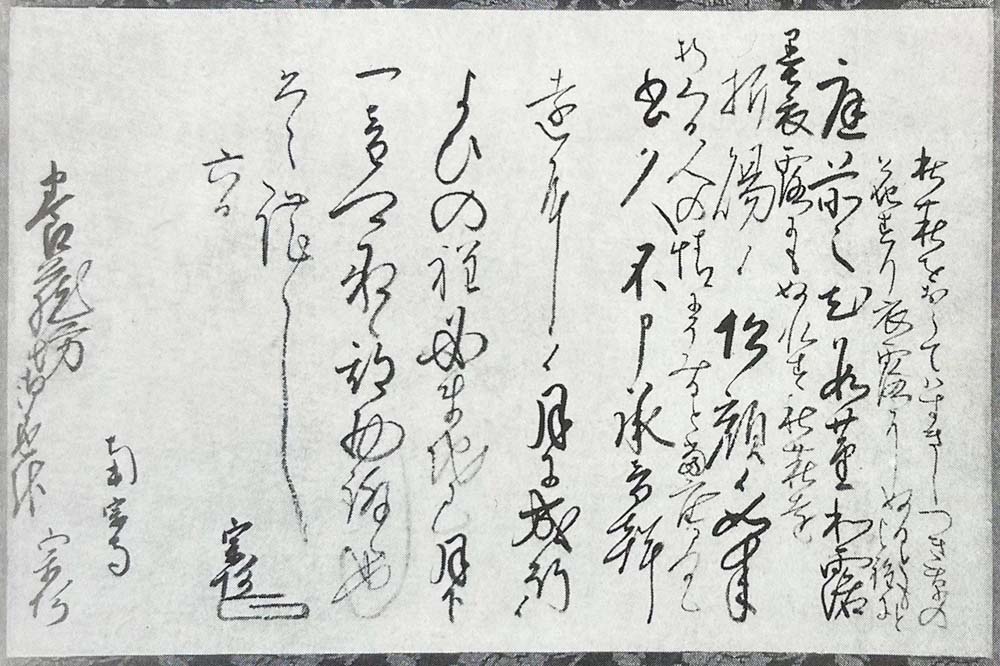

さらにその後4年ほど経って、別な業者Bから、どうかといって沢庵書状の画像が送られてきた(図3)。見ると、本文がまたよく似ている。

しかし、この手紙には返し書きがない。しかも料紙は大高檀紙(厚手の高級な楮紙)が用いられている。皺《しぼ》がはっきり見える。これまでに私は少なからぬ沢庵の手紙を見てきたけれど、檀紙に書かれた手紙というのはまだ管見に入らない。日付は「九日」。筆跡をよく見ると、宛所の上部にある捻封の墨引の線はかなりいい加減な線だ。

行間の余白などを見ると、1~2行目の空き方は広く、2~3行目は狭く、3~4行目はまた広くなるなど、不揃いで雑然としている。書もけっして上手くはないのである。もしかすると、図3は図2とは別人の手なのであろう。しかし、沢庵の筆跡でないことだけは確かである。

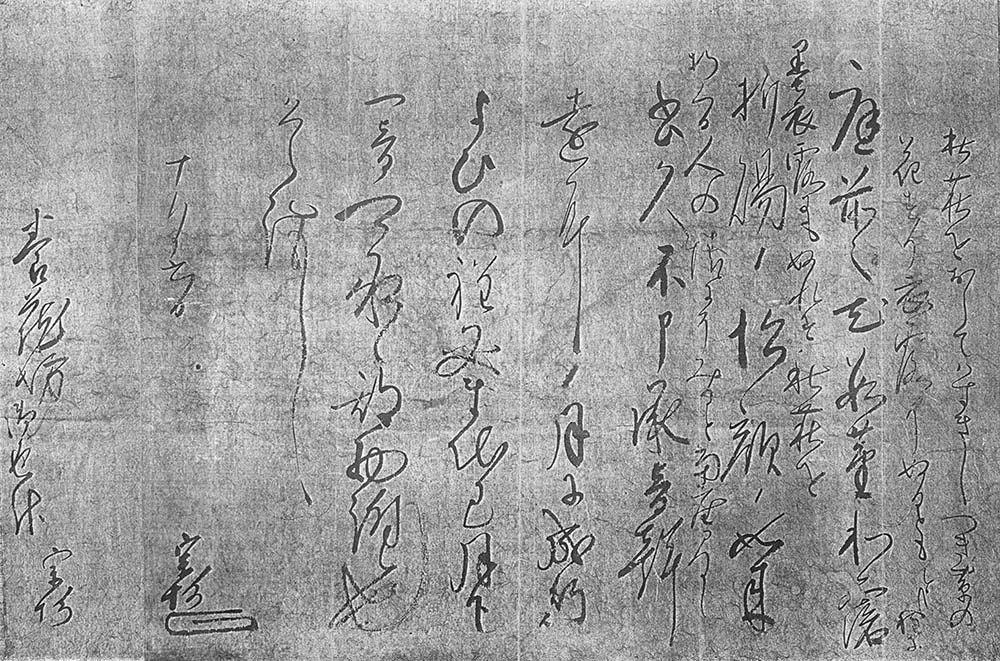

その後、2021年の某古書展の販売目録に、これまたよく似た1点が掲載されていた。これは業者Cが出品した沢庵書状(図4)である。この筆跡も、沢庵の真跡とは言い難い。すぐに目につくのは花押の書き方で、あたかもゼムクリップのような形である。これは沢庵の花押の筆順を知らないためであろう。このように見てくると、図1から写しが作られたかも知れないものが複数出てきたことになる。

○

さてここからは、何年か歳月をさかのぼる話。私は自分の研究用として、古書店から送ってくる販売目録類から、目ぼしい写真は切り抜いて保存している。たまたまそれを整理しているうちに、その中に、古書店Dの目録の掲載品にこれらに類する手紙を見つけた(図5)。この目録が出たのは1992年4月。当時はバブル期のこととて、価格も1ケタ上である。

この沢庵は、図2、図3よりはいくらかマシに見える。しかし、筆跡は沢庵でもないし、花押も異なる。ところで、どれもみな同様な文面なのである。このように見てくると、図1からはこれ以外にも、どれほどの「写本」が作られたものか、わからない。そして、写本からはさらなる写本も生まれよう。これらは写本といえば聞こえはよい。しかし、こうして生まれたモノたちはみな写本といえるようなシロモノだろうか。あえて一部分や、内容や日付なども少しずつ改変している。

これらの書をよく見ると、花押の違いなどによく現れているように、すべてがひとりの仕事とはとうてい考えられない。これらを並べてみると、これらがいわゆる写本の範疇からは逸脱したものであることは論をまたない。

○

さらなる話。私の保存する資料コピーの中から、また別な1枚が出てきた(図6)。裏に書いた「1996年12月」という私のメモから、これが友人E氏からかつて読みを依頼された際のものだとわかった。あのときからすでに4半世紀が経っており、それを記憶の彼方からよび戻したのである。

ご覧のとおり、これもまた図1から作られた可能性が十分にある。今思えば、じつはこの「写し」が私との最初の出会いだったのだ。しかし、当時の私にはこの文書の本質に気づく能力はなかった。不明としかいいようがないものの、今となっては懐かしい気持ちもあることを告白する。

内容を記録し、遺しておきたいという目的で書き写す「写本」と、そうではなく、書体や花押までもそっくり模写されるもの(似せ物)とには大きな隔たりがあろう。しかも、後者のようなものを作る目的は、如何にそっくりにできるかと、自己の力量を誇示したいがための「作品」かも知れないけれど、今の私たちは、作品を見ただけで両者の判別は容易ではない。ましてやそれを書いた人の心理まで知ることはできない。

今回は沢庵宗彭の手紙を一例として述べたが、広く古美術を享受し、また史料として扱う方面には、私のこの体験が役立てばと思っている。