増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第25回 光悦様の形成(中の三) 新古今和歌抄月詠和歌巻と同時期に書かれたと推定される手紙

光悦の和歌書のなかで、およそ慶長5年(1600)執筆と推定した「新古今和歌抄月詠和歌巻」(「月詠和歌巻」)(※前回、前々回を参照)は、その様式的特色(光悦らしさ)がもっとも強調された書風を持つものであることは間違いない。ということになると、光悦にとっての「月詠和歌巻」揮毫の仕事というのは、ひいては彼の書を大きく変貌させるほどのものであった可能性が極めて高い。ここでは、光悦がこの書風を創始した背景についてもしばらく考えてみたいと思う。

まず、慶長年間を中心に流行をみた、唐紙を料紙とする和歌手本の刊行が企画されたことから話を進めたい。その和歌の揮毫は〈能書家光悦〉に依頼することになった。版下制作を依頼され、それを受諾した光悦は、料紙がこれまた当時あらたに技法が復活した(あまり経験のない)唐紙に摺られるものであることを、強く念頭に置いたことと思われる。というのも、当時一般的だった金銀泥による描下絵の料紙はほとんどが素紙または雲紙であった。ところが、「月詠和歌巻」の料紙が彩色された具引地に雲母摺文様を施した、当時流行の唐紙であることを、光悦は知らされていた。だから、大胆な図柄に十分に対峙し、拮抗し得る書であることを、意識したはずである。こうした状況のもとで誕生したのが「月詠和歌巻」の書であろうと推測されるのである。

執筆する光悦にすれば、この版下は(活字ではなく)彫版《ちょうはん》であるから、文字の大小、肥痩の変化をいかようにも強調することは可能である。連綿も存分に駆使できる。雕版であることは揮毫する側にとっては自由度が高い。どっしりとした豊満な線と、それとは逆に、細く伸びやかで、軽妙な連綿とが入り交じる、これまでに見られない生気あふれた光悦の仮名書はこのようにして生まれたと私は見るわけである。

今、数ある光悦の和歌書をひろく見わたして、「月詠和歌巻」以外のものから探しだそうとしても、これほどの〈光悦らしさ〉を持つものは管見に入らなかった。この書については、また次のようにも考えられる。これが版下である以上、料紙がたとえどのように大胆な文様を摺りだした唐紙の上に摺られようとも、それに負ける書であってはならないのである。書家として、そう考えるのは当然のことであろう。すでにできあがっている料紙の文様までをも考慮することはできない。仮にいかなる文様の上に摺られてもけっして負けないだけの視覚的な強さが求められる。書家は当然そのように考えるはずである。こう判断した光悦によって「月詠和歌巻」の書は執筆された。

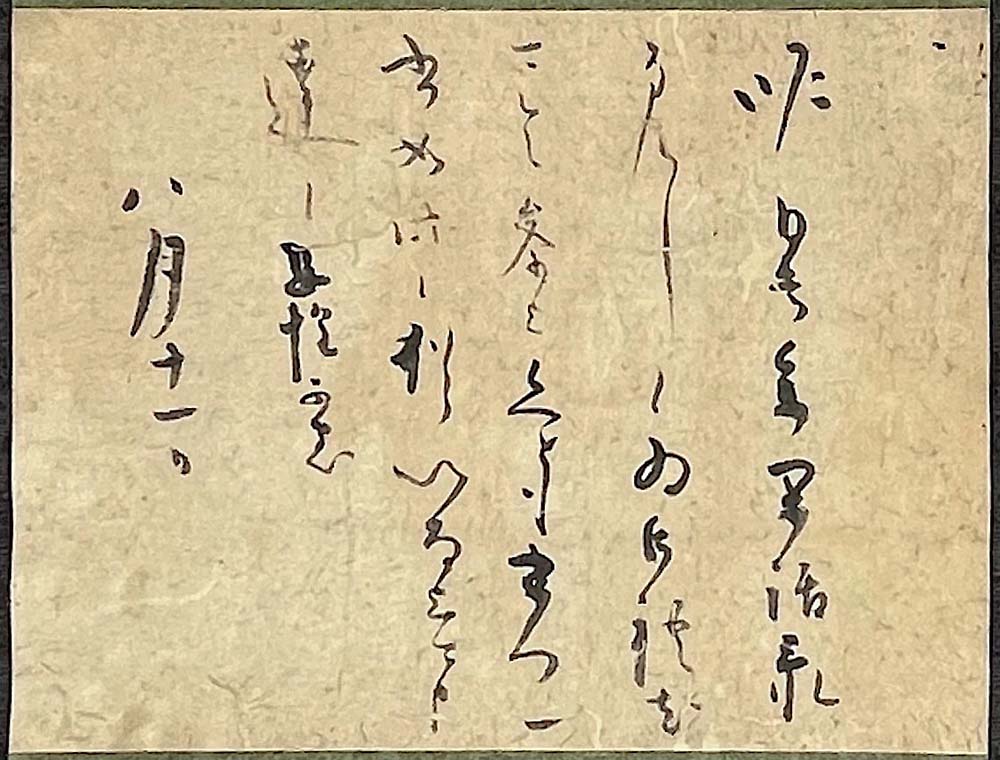

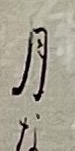

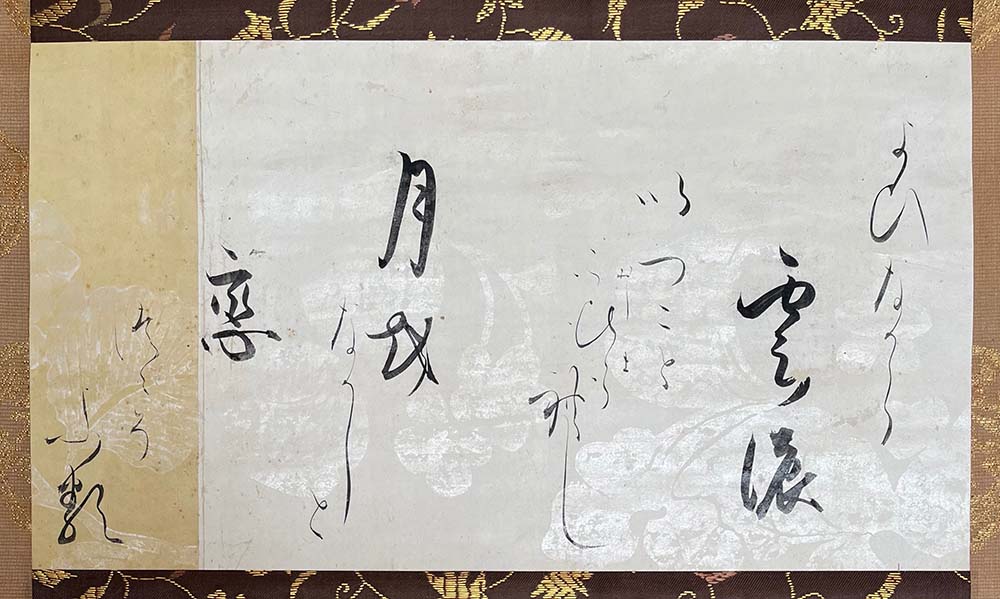

さてここで、このころの光悦の手紙の書に目を転じてみたい。慶長前半期と思しき手紙が未発見であることについては既に述べた。執筆年次は不明ながら、次の手紙(図1)の書風に注目してみたいと思う。

(架蔵 27.7×36.6cm)

本状には宛所も差出所や花押もない。しかしこれが光悦の手紙であることは一目瞭然であるのみならず、この手紙の書風は、「月詠和歌巻」との類似という点で着目すべきものである。

書として眺めると、どの部分も線がきりっと引締まっていること。これもすでに述べたところの、慶長7、8年、あるいは10年以降の手紙の書が、この手紙から一歩進んで、どれもが豊かな膨らみや温かさを持った線を持つものであること。こうした点に比べると、掲出した手紙の書にはまだそうした書的要素は見られない。つまり、この手紙は慶長7年よりも前に書かれた書として位置づけられるべきだと判断できる。具体的にはこの書は慶長5年ごろのものとみて大過ないであろう。

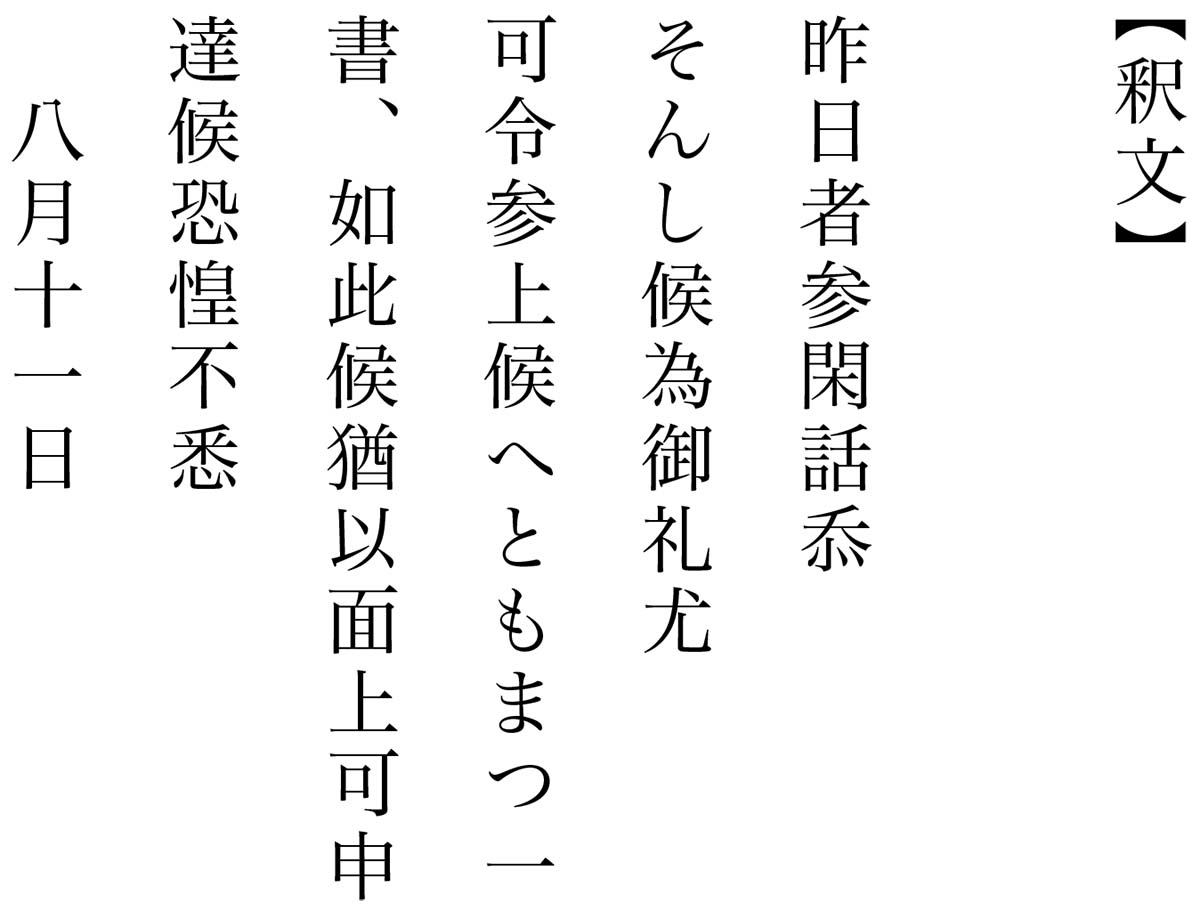

こうした判断のもとに、「月詠和歌巻」と、本状の書風を比較してみようと思うのである。その理解を助けるために「月詠和歌巻」から、各歌の1箇所に登場する「月」の字だけを抜き出して並べてみると次のようになる(図2-1〜図2-9)。

「月」

第1首め

「月」

第2首め

「月」

第3首め

「月」

第4首め

「月」

第5首め

「月」

第6首め

「月」

第7首め

「月」

第8首め

「月」

第9首め

※「月詠和歌巻」より

「月詠和歌巻」であるからには、各歌にはそれぞれ「月」が詠みこまれている。ふつうこのような場合には、少しずつ字体を変えるなど、変化のある表現を試みるものである。しかし、光悦の場合は違っていた。9首の歌すべて、あえてどれも同様の崩し方に統一されていることが見てとれる。そうした点、この「月」の字形への固執のようなものがうかがえる。

真意は不明ながら、ともかくも、ほとんど違うことのない字形のくり返しには、意外な印象を持つわけだけれども、このことを裏返せば、全9字ともあえて同形にすることによる強烈な視覚的効果をも目論んだと思えなくもない。

さらに言うなら、この「月」の字形はあまり一般的でもないように見える。たしかにこの形は光悦の独創によるわけだと思われる。

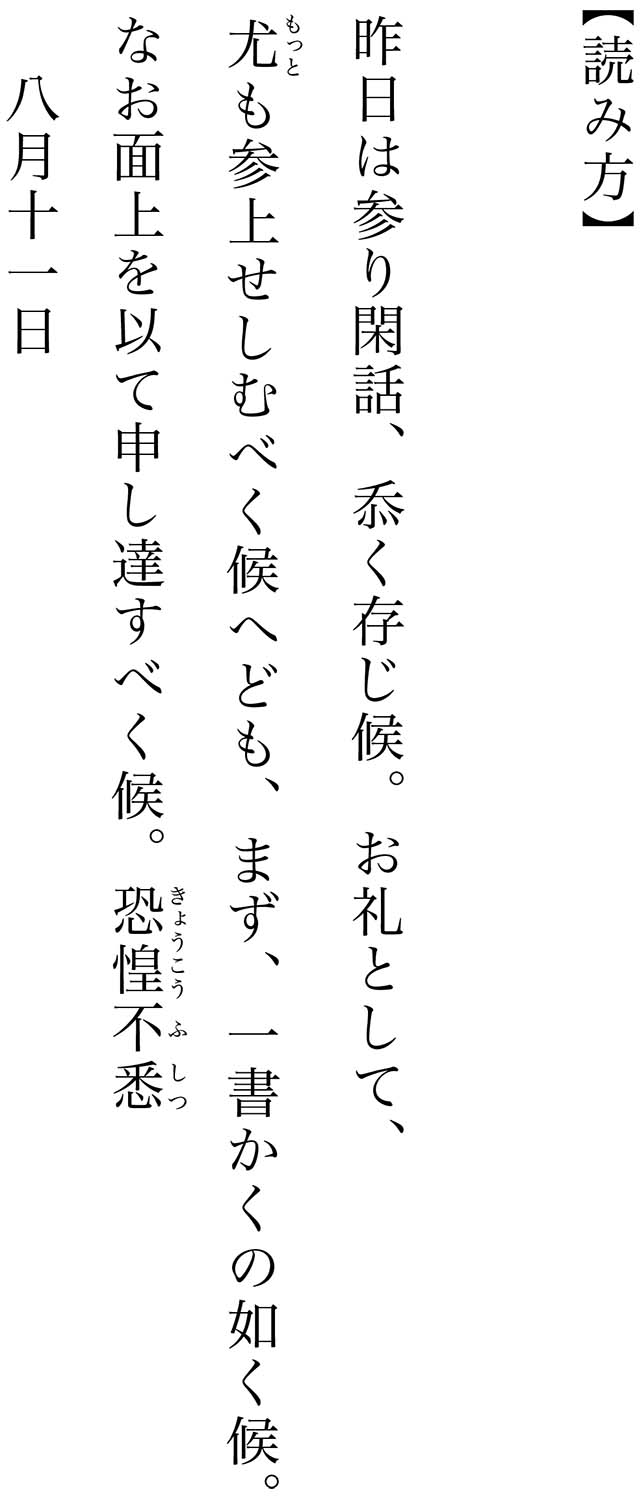

ここに掲げた「月」のユニークな姿を記憶に留めて、もういちど手紙の日付の「八月十一日」と比べていただきたいのである(図3)。この手紙の「月」が「月詠和歌巻」に酷似しているのは今さらいうまでもあるまい。

それに加えて、もうひとつ注目したい字がある。本状の4行目に書かれる「猶」(図4-1)である。これを大東急本の「月詠和歌巻」の第9首「宮内卿」の歌の「猶」(図4-2)とを比較していただきたい。両者の筆法は酷似している。これらの諸点は、手紙が「月詠和歌巻」と極めて近接する時期の執筆であることを裏付けている。

本阿弥光悦書状より「猶」

「月詠和歌巻」より「猶」

上の2つ(「月」「猶」)の文字を、あらためて数多くの光悦の手紙に捜してみたけれども、類似するものは本状のほかに管見に入らなかったことを付言しておきたい。以上の諸点から、光悦書状のうち、「月」をこのような形で書いている本状の執筆時期は、慶長5年ころまで狭めてよいのではないかということになる。

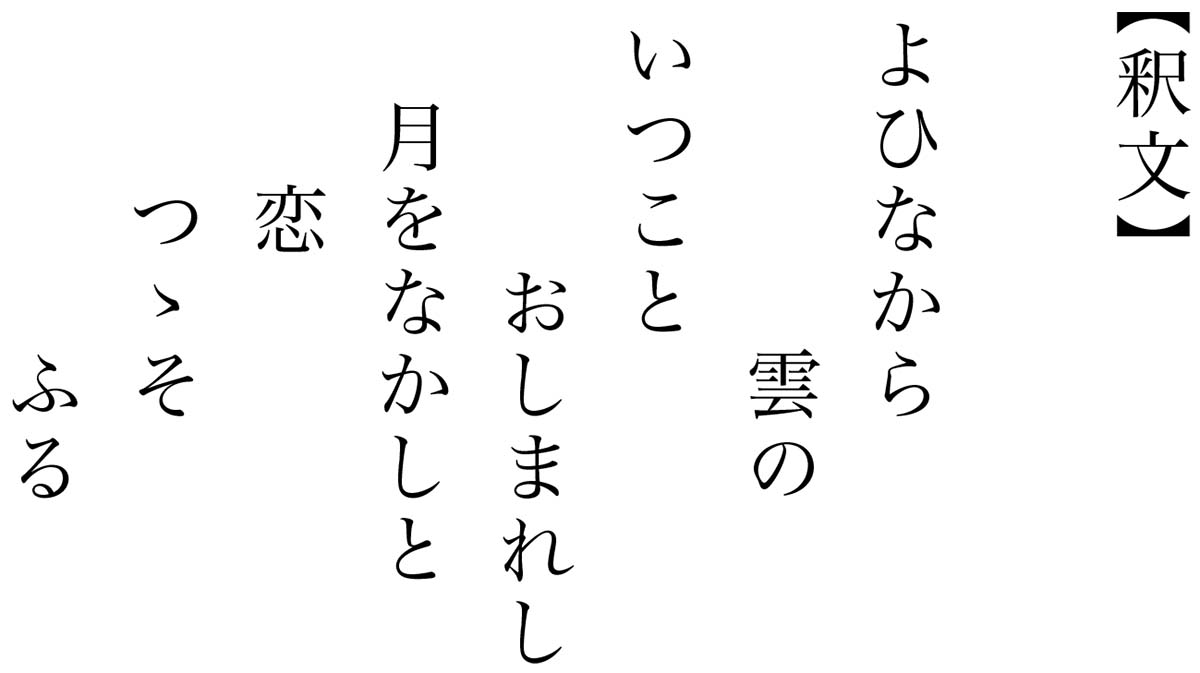

今回終えるにあたって、やや蛇足ながら、最近見た興味深い光悦和歌の類品を2点ほどご紹介しておきたいと思う(図5、図6)。

(個人蔵 22.9×40.9cm)

出典不明の和歌を肉筆で書いたものである。これは明らかに「月詠和歌巻」を意識しながら作られたものである。「月詠和歌巻」との相違点はいくつもある。もちろん、書は光悦ではない。「月詠和歌巻」にも出る「雲」や「月」を比較してみればその筆の違いは明白である。おそらくこれは、「月詠和歌巻」を模した作品に相違あるまい。

あえて言えば、「雲」と「月」の書の形だけがひどく強調され、それ以外の「よひなから」、「いつことおしま(こひら)れし」、「をなかしと」、「つゝそふる」の筆法においてはまったく力が抜けてしまっている。こうした運筆は光悦の書にはあり得ないことなのである。

もうひとつ、料紙に着目すると、雲母文様も稚拙かつ平板で、「月詠和歌巻」の持つ絵画的効果とは比べようがなく、それを真似たものであろうと思われる。当時はさまざまな類品が出回っていたとみることができる。

さらに書かれる和歌の出典も曖昧で、これは『新編国歌大観』にも見当たらなかった。光悦が自作の和歌を遺さなかったことは周知の事実であるし、この歌そのものも古歌を模して作られたものである可能性はある。私はさらに詳細に調べるつもりである。結論を言えば、これは、「月詠和歌巻」の流行に追随する形で作られた模倣品であろうということである。

*ネット検索したところ、日文研の和歌データベースに「拾遺愚草、巻上、初学百首、02553」「よひなから くものいつこと をしまれし つきをなかしと こひつつそぬる」があることがわかった。

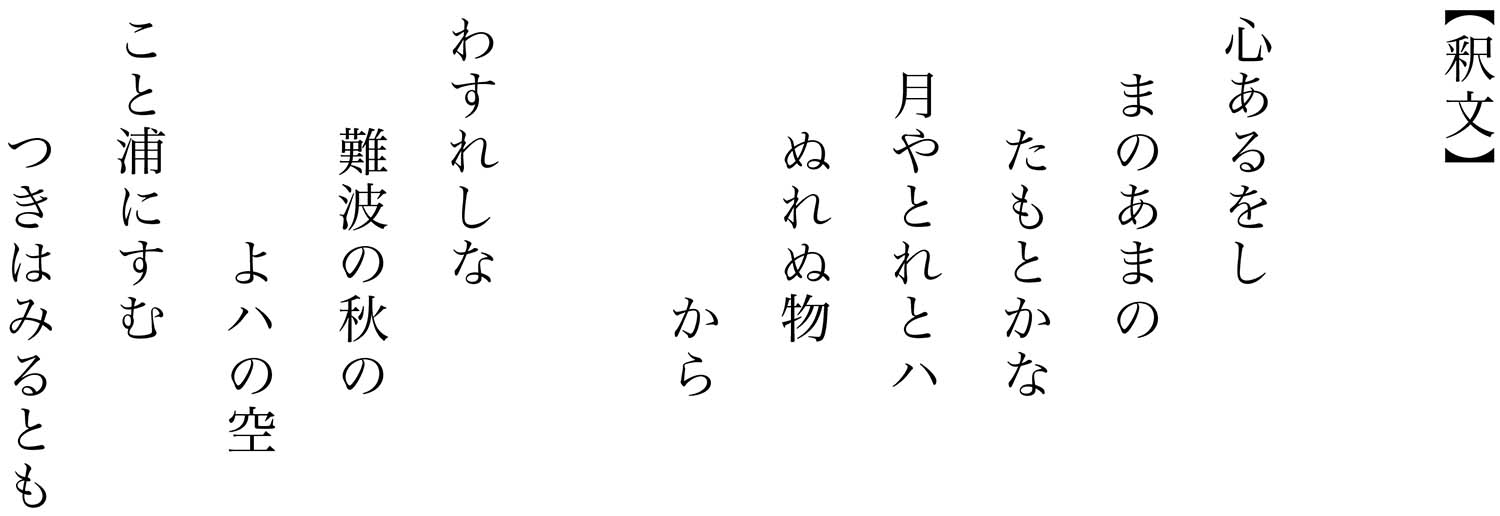

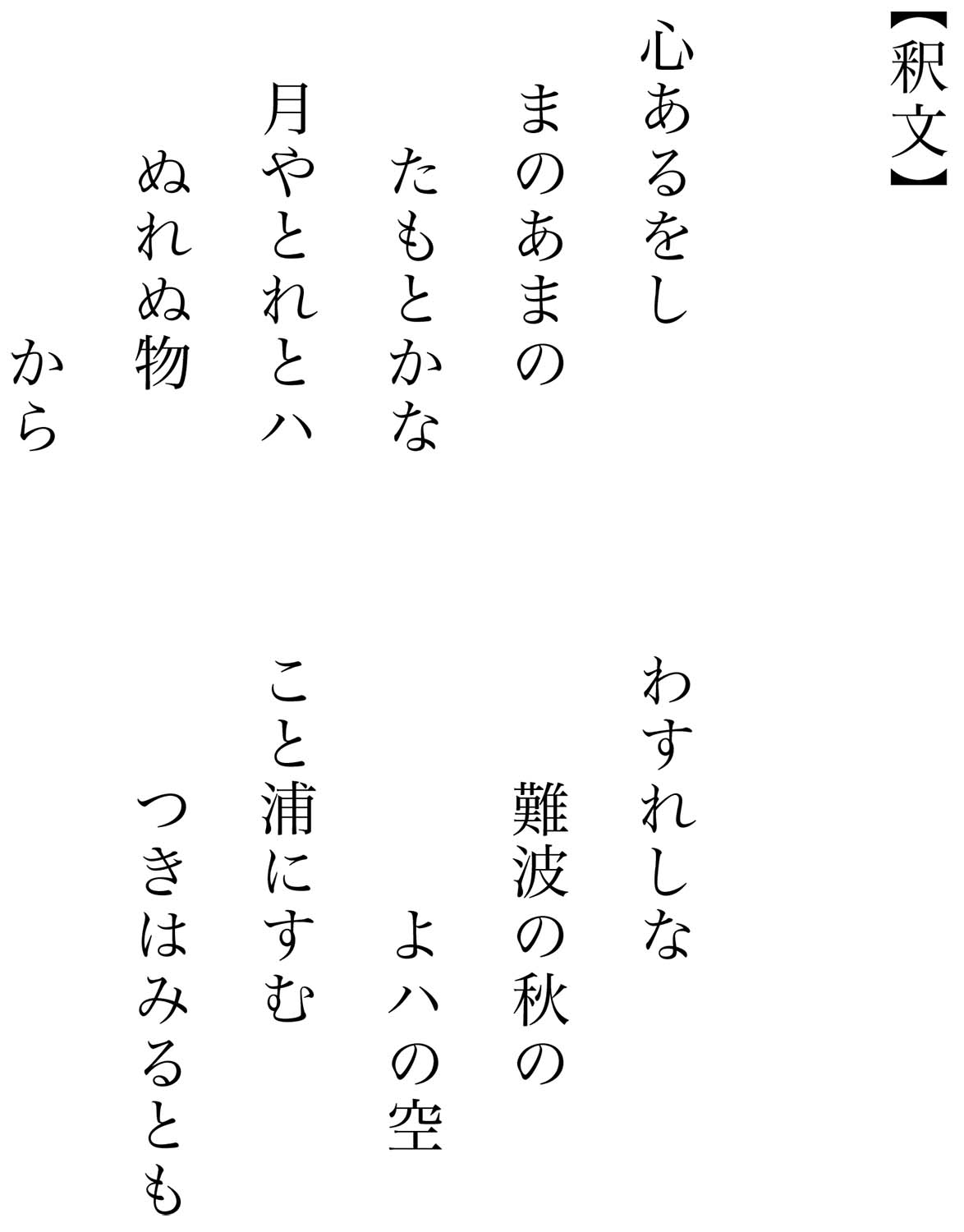

(個人蔵 縦24.3cm)

これは『新古今』第四秋歌上399の「宮内卿」の歌と、同じく第四秋歌上400の「宜秀門院丹後」の歌である。全体は巻子装となっており、掲出したのはその冒頭の2首である。

書は光悦様であるが、「月」や「秋」の書き方にはとても光悦の筆跡にある力強さはない。

雷紋と唐草の文様などをを摺り出した色違いの唐紙に金銀泥で蔦を描く。その点、「月詠和歌巻」に似ているけれども、画の技法的にも見劣りがする。これも前者と同様、私は模倣品ではないかと思っている。

(次回に続く)