増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第16回 [コラム]日下部鳴鶴と贋作者

明治、大正期を代表する書家に日下部鳴鶴(1838~1922)がいる。近現代の書壇を語るとき、鳴鶴が大きな位置を占める理由のひとつに、明治13年(1880)来日した楊守敬にいち早く師事してその書法を学び、それが後世、多大な影響力を持ったことがある。

ところが流行り廃りは世のならいで、今日もなお失われない(と思われる)鳴鶴の書の魅力とは裏腹に、人気はいまひとつのようだ。肉筆書画を扱う業者に訊いても、このところ安価なのは鳴鶴ばかりでなく、明治・大正期の書家たちには共通しているらしい。

○

ところで、ここにとりあげる手紙を読んでいただければ、かつて鳴鶴の書がたいへんにもてはやされた事実を知ることができるように思う。いま、古書店から送られてくる書画の販売目録を眺めていても、その中に、似てはいるけれどおそらくは鳴鶴ではないだろうと思われる書が見うけられる。こうしたものは、丁寧に見てゆけば、これらが似て非なるものだということを察知することもできるわけであるが、しかしその一方で、これが仮に贋作だとしても、それなりに良く出来ているようにも見えてくるから、なかなかの腕前である。

とかく偽物横行の前提としては、これらを必要とする顧客が存在するからにほかならない。今の古書画業界では、書家の書というものは(ごく一部を除けば)さほど高価ではないとされているのに、今ではそうした現代書家の作品にすら、贋作が混じっている。

○

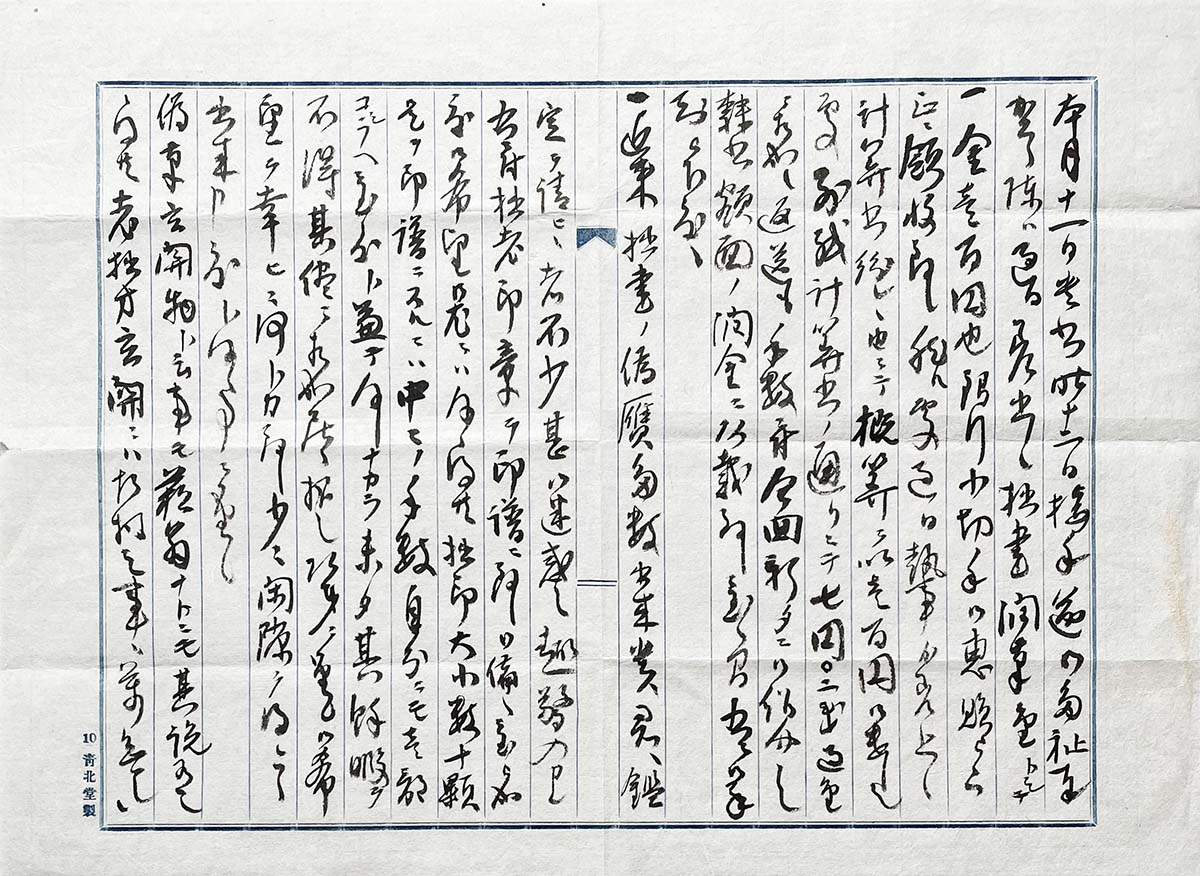

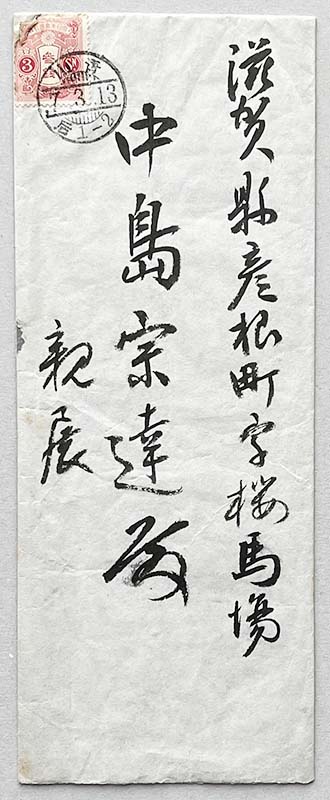

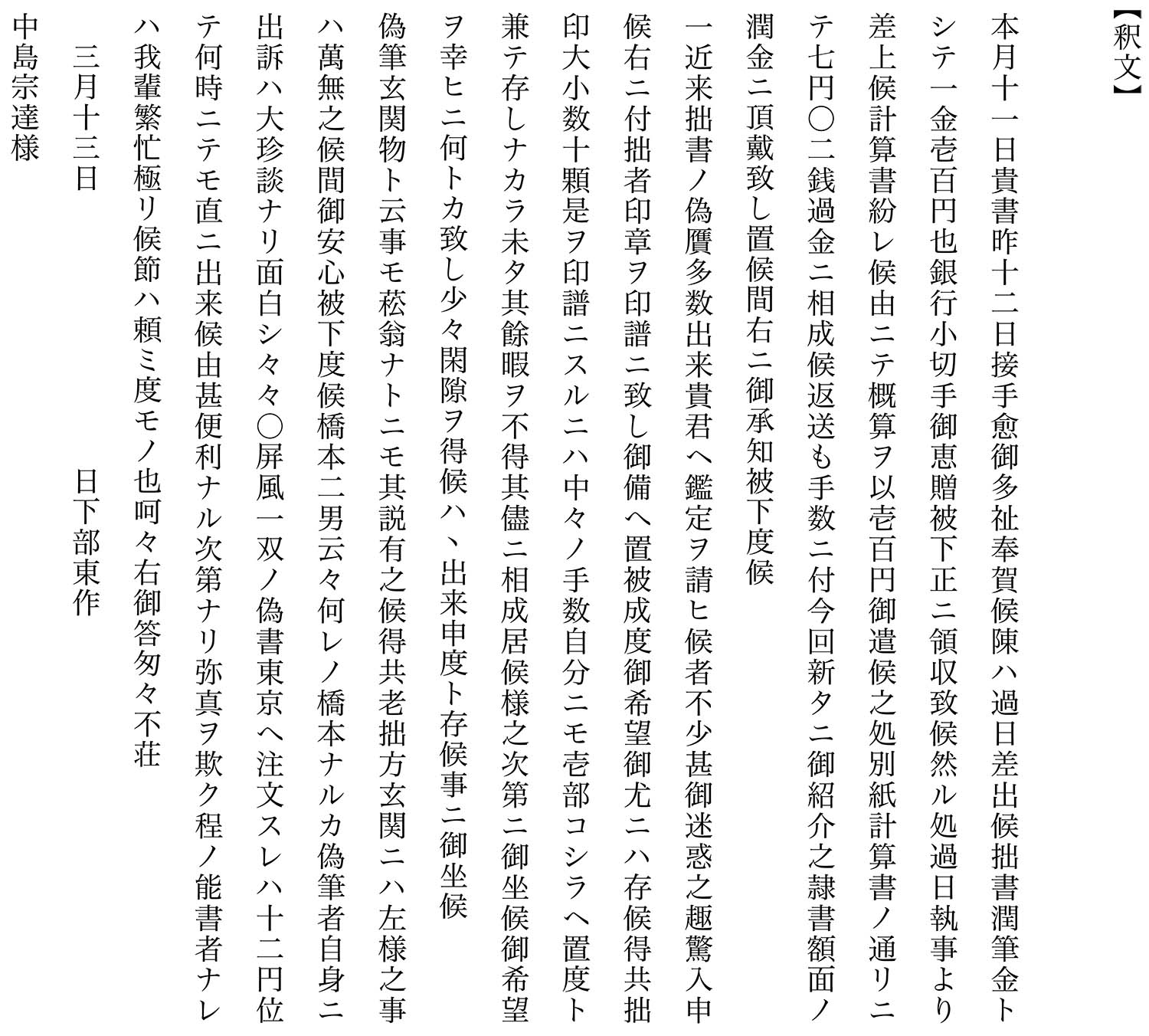

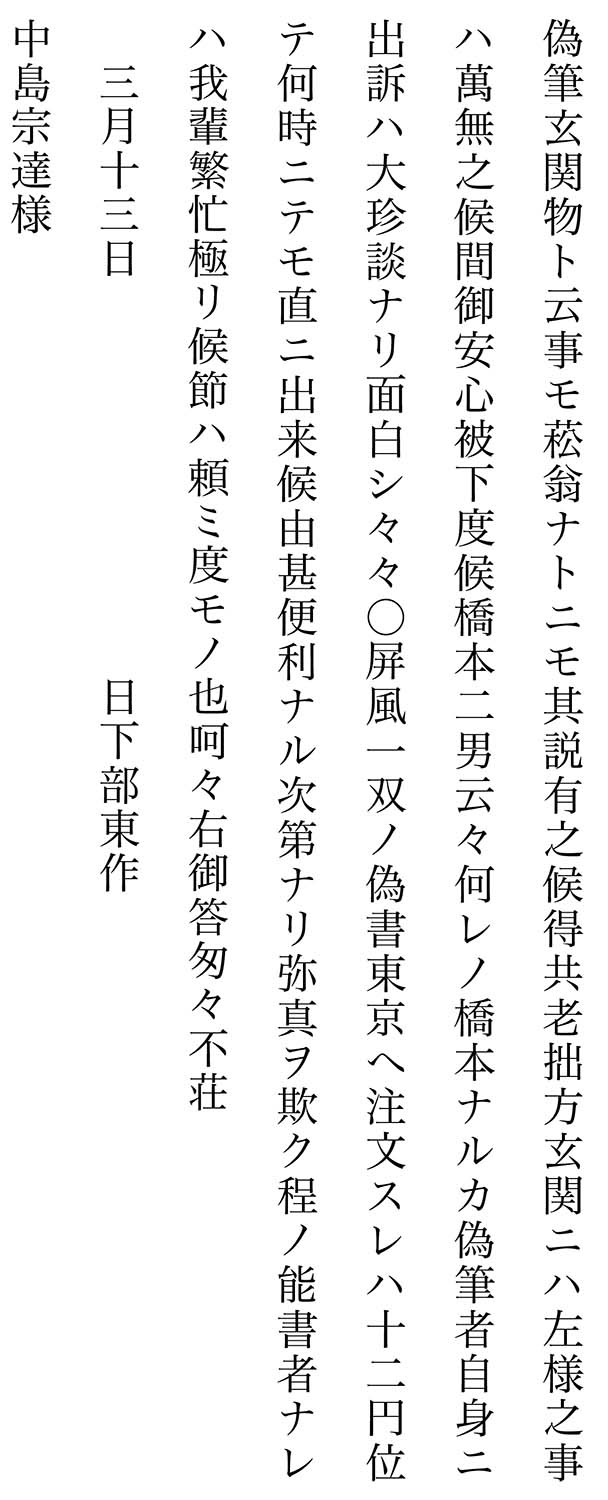

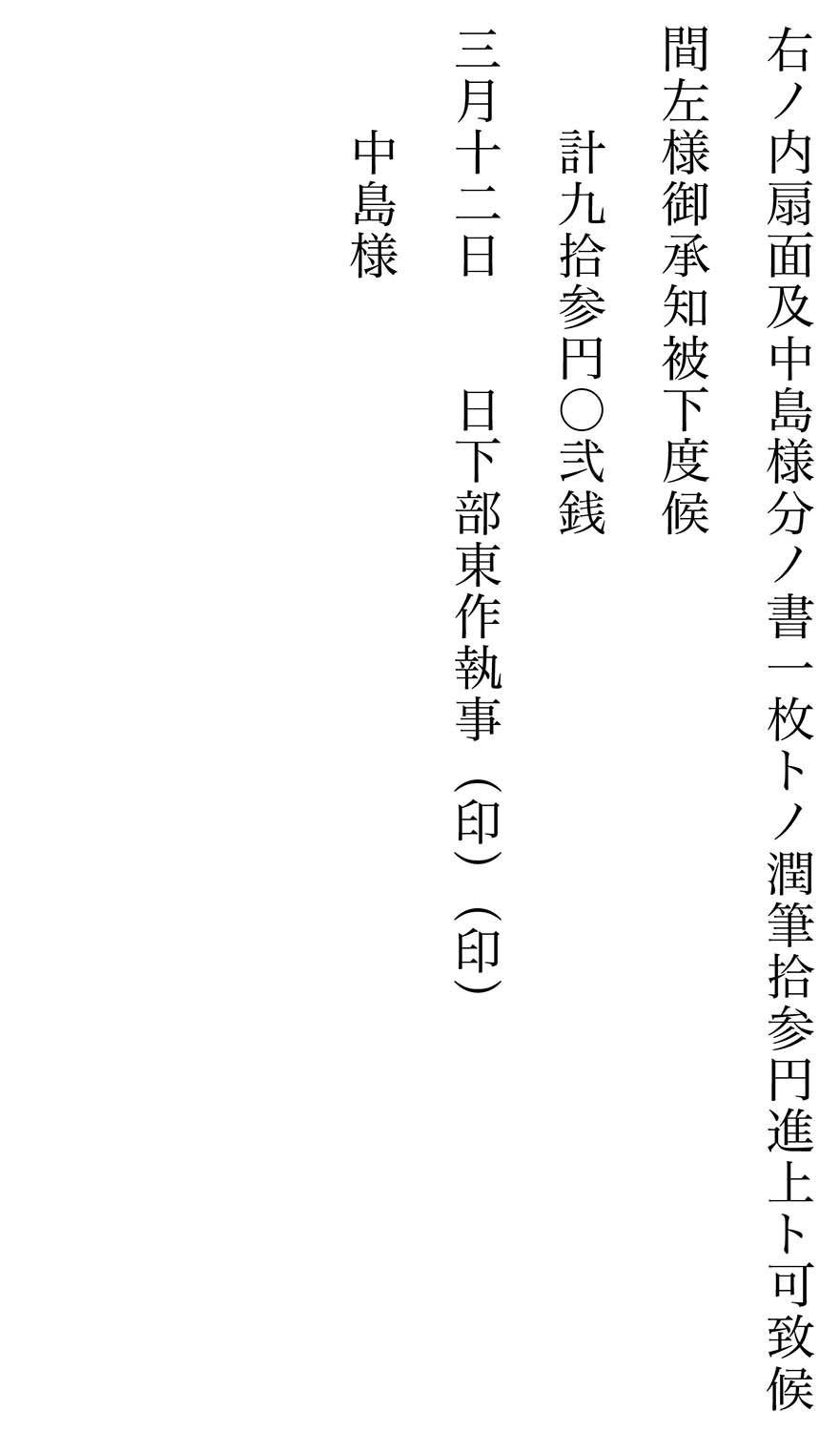

このようなことを考えていたら、日下部鳴鶴の面白い手紙を手にする機会があった。宛所は滋賀県彦根市の中島宗達である。

(24.0×32.7cm)

中島宗達は、明治から大正にかけて、滋賀県でのキリスト教普及に力を注いだ人で、鳴鶴の文面から、どうやら彼のパトロンのひとりだったらしく思える。鳴鶴もまた彦根藩士の家に生まれたので、ふたりは同郷の士だったわけだ。

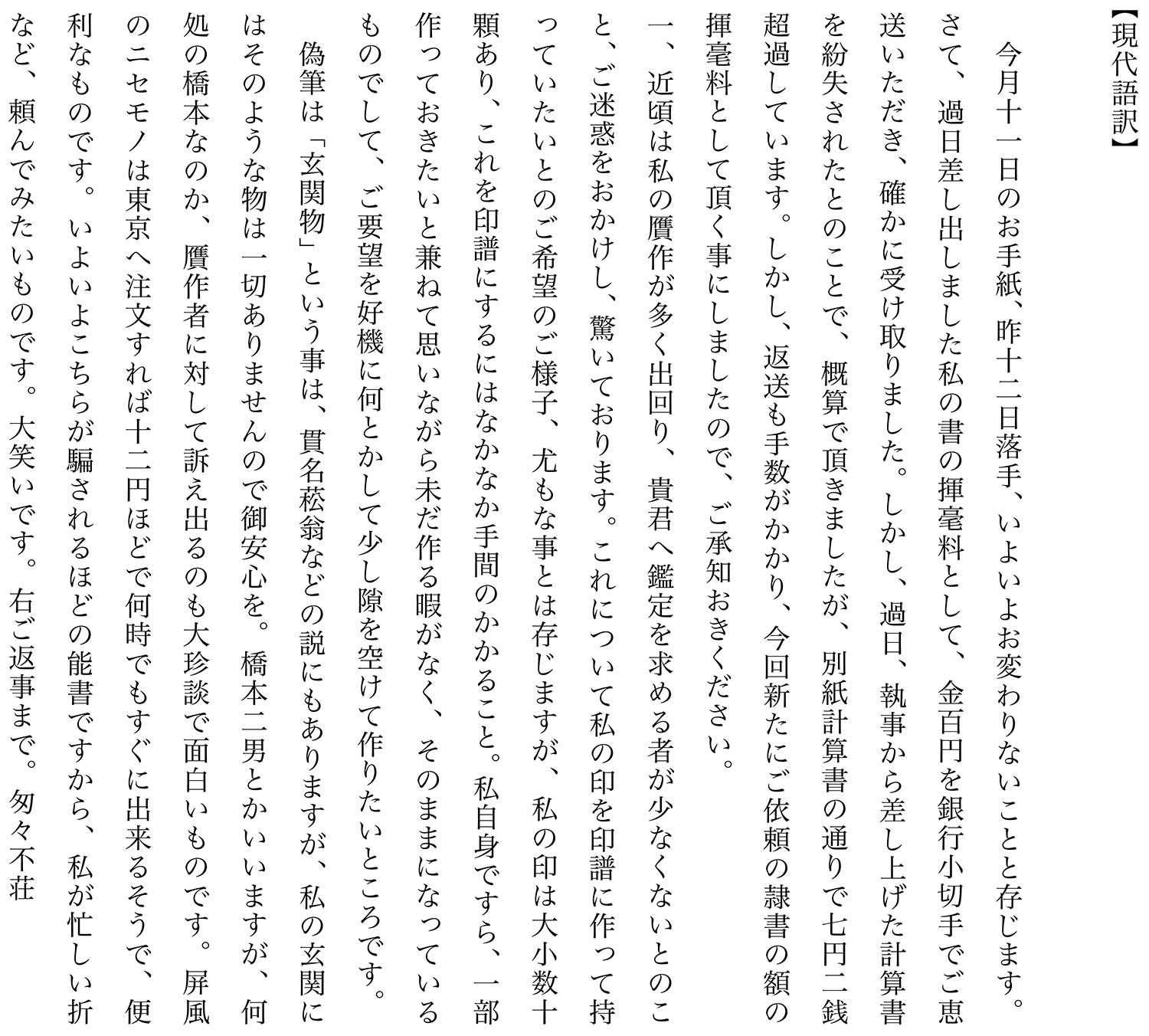

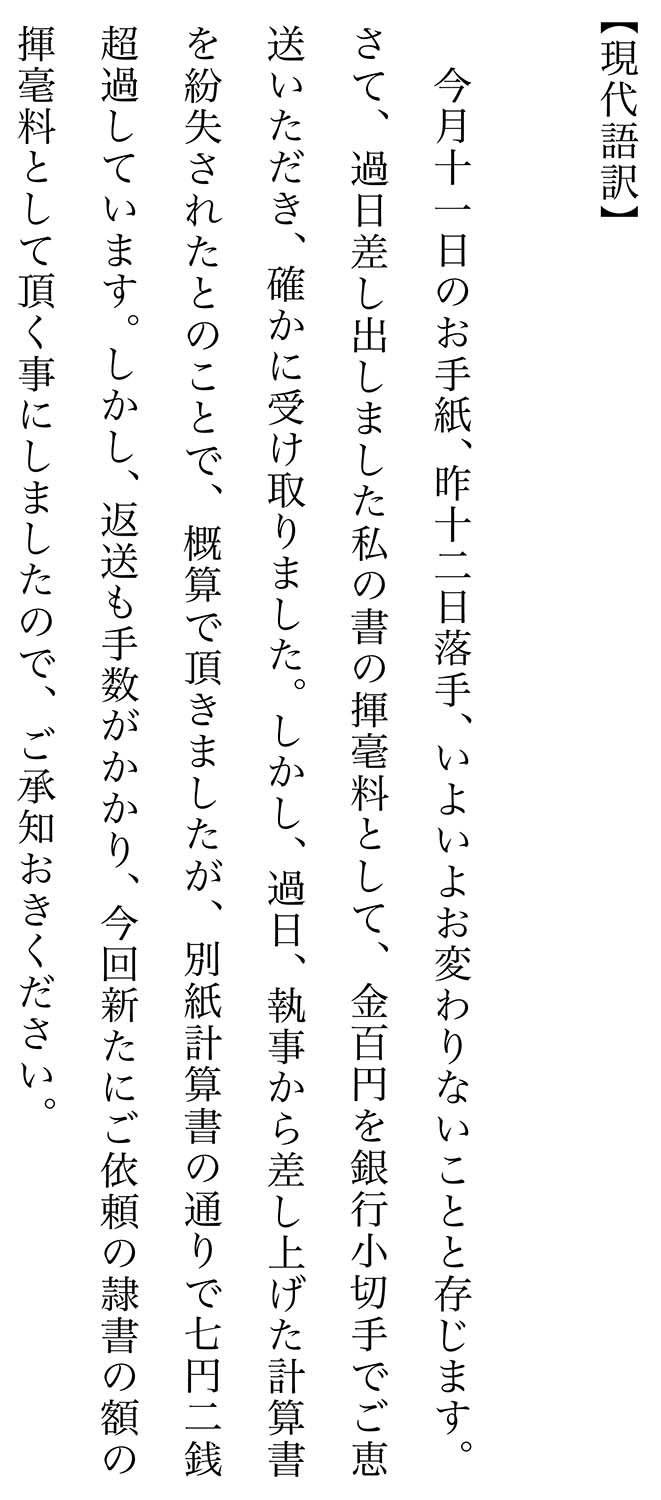

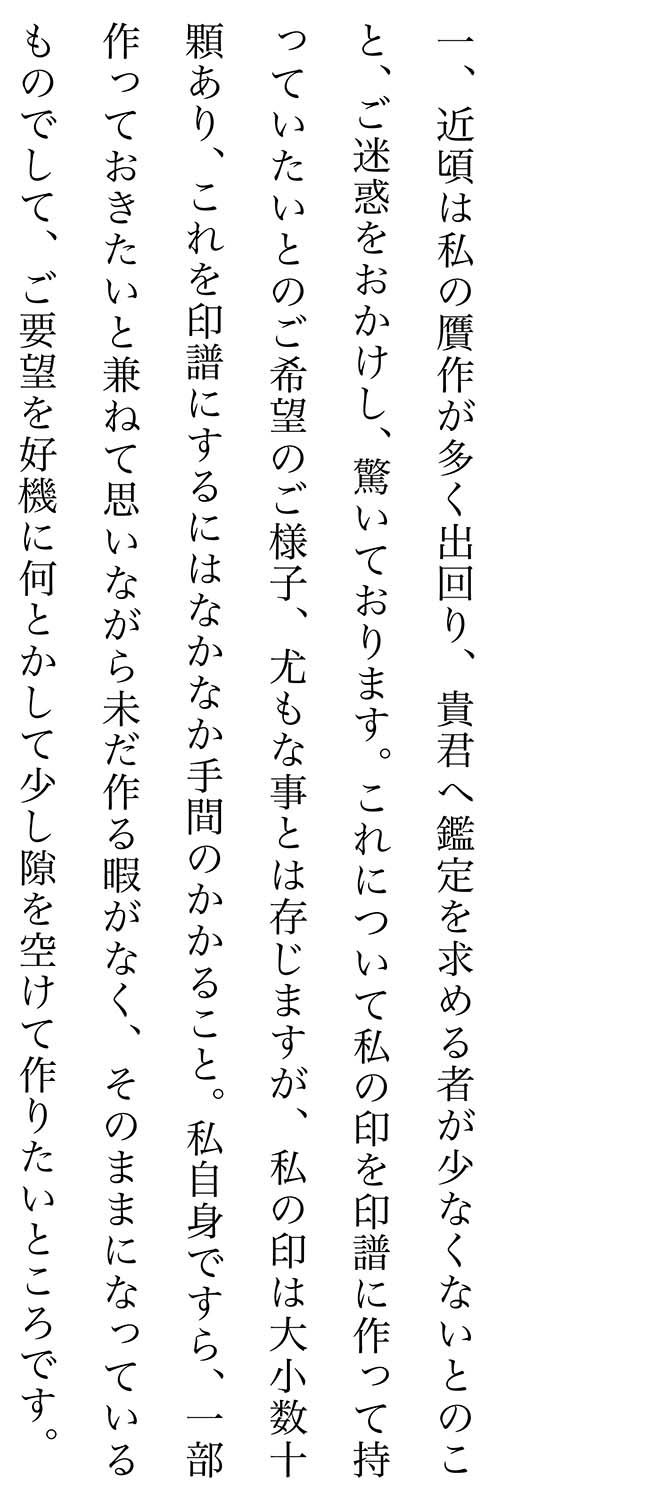

料紙は半紙版の薄手の罫紙であり、封筒に捺される消印は大正7年(1918)3月13日。少々長いがそれを読んでみたい。

○

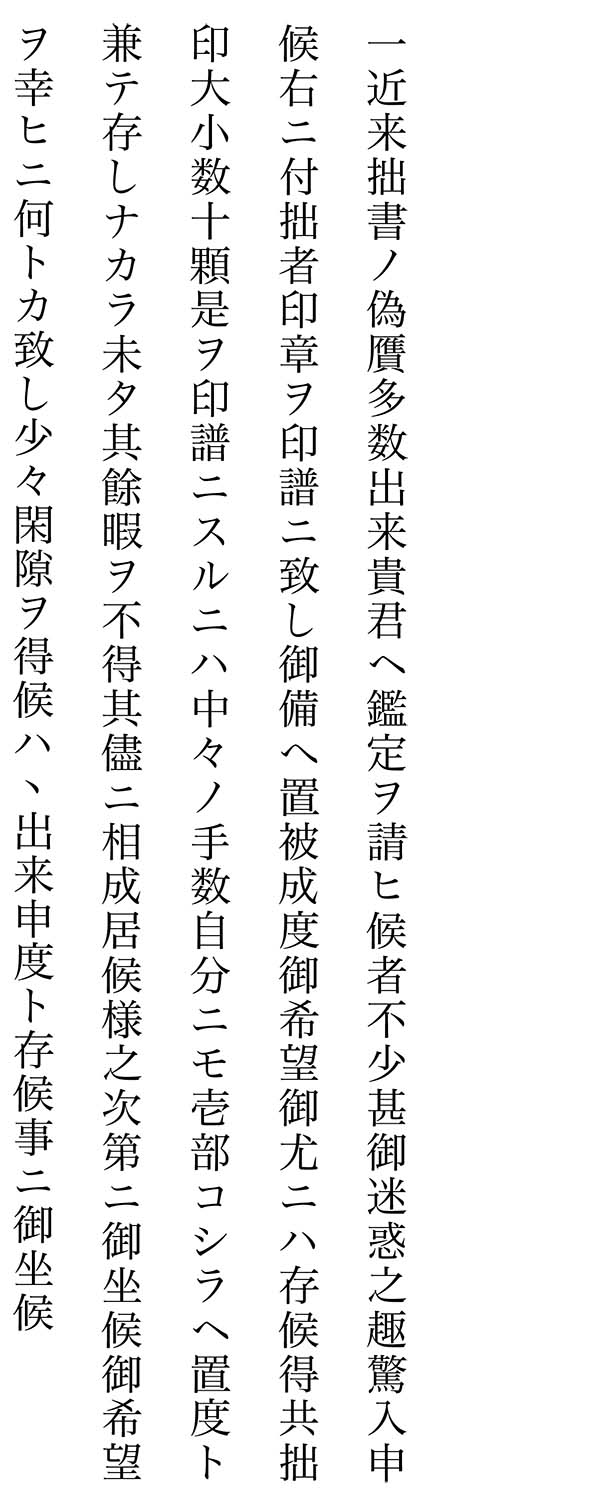

さて右の内、興味深いのは手紙の後半である。近年、鳴鶴の贋作が多く出回っている状況を鳴鶴自身が憂いている。

また文面から判明することとして、中島宗達氏へ鳴鶴の書の鑑定依頼が来るといい、判定の基準としての印譜が欲しい旨を鳴鶴に言ってきたらしいのである。ところがここで、鳴鶴の答えるには、自分が使用している印は数も多いし、印譜は欲しいと思いながら、忙しくてまだ作っていないから、これを潮に暇を作って印譜を作成したい、という。

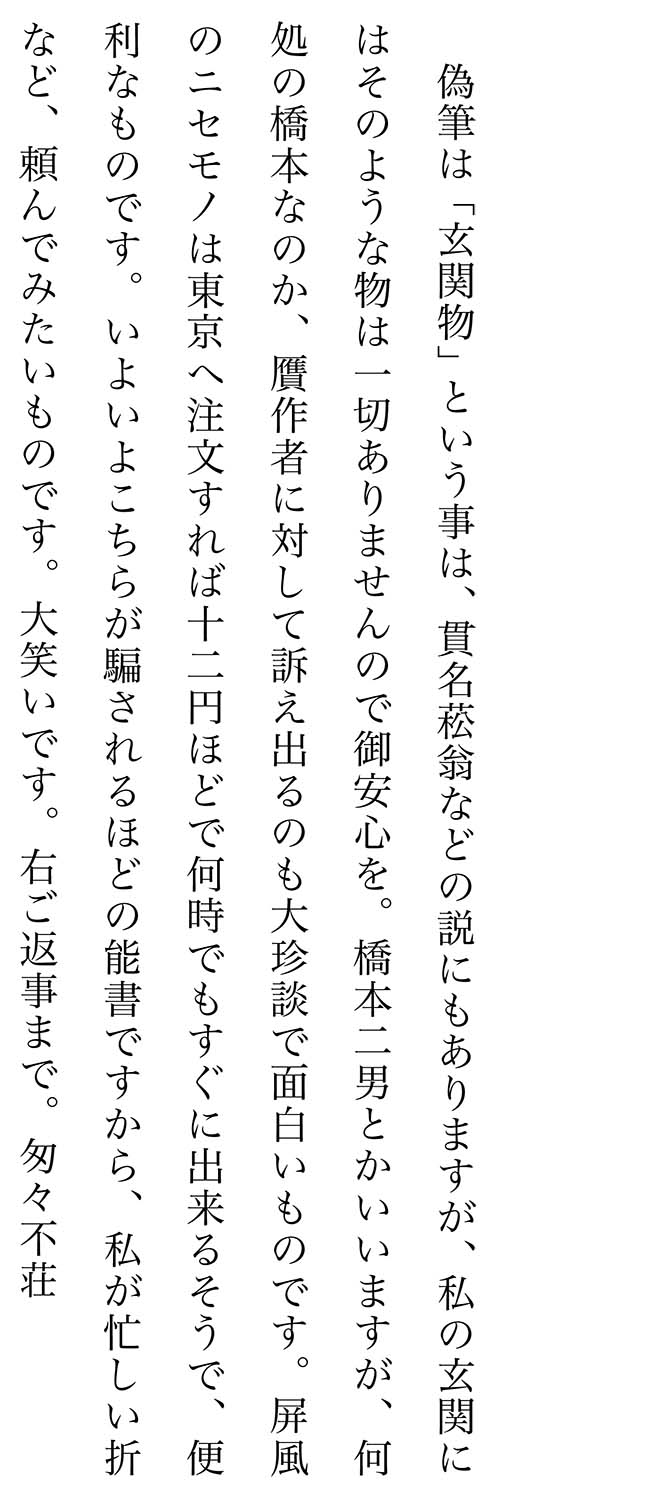

私にとって、鳴鶴のいう偽筆、すなわち「玄関物」という言葉は初耳である。この語は幕末の三筆のひとり、貫名菘翁(海屋 1778~1863)もつかっているとの事である。日常、光の入る玄関にでも掛けっぱなしにしておけるような額や軸を言うのであろう。玄関なら人の出入も頻繁で、来客がじっくり観賞する場でもなさそうである。また、そのようなところは紛失の危険もあっただろうから……(今で言うレプリカほどの扱いなのだろうか)。貫名菘翁というのは幕末の三筆のひとりとして、詩、書、画ともに長けていた文人で、鳴鶴の敬愛してやまないひとりである。今もなお3人のうち、菘翁の人気がいちばん高いのも鳴鶴の推奨したおかげであろう。

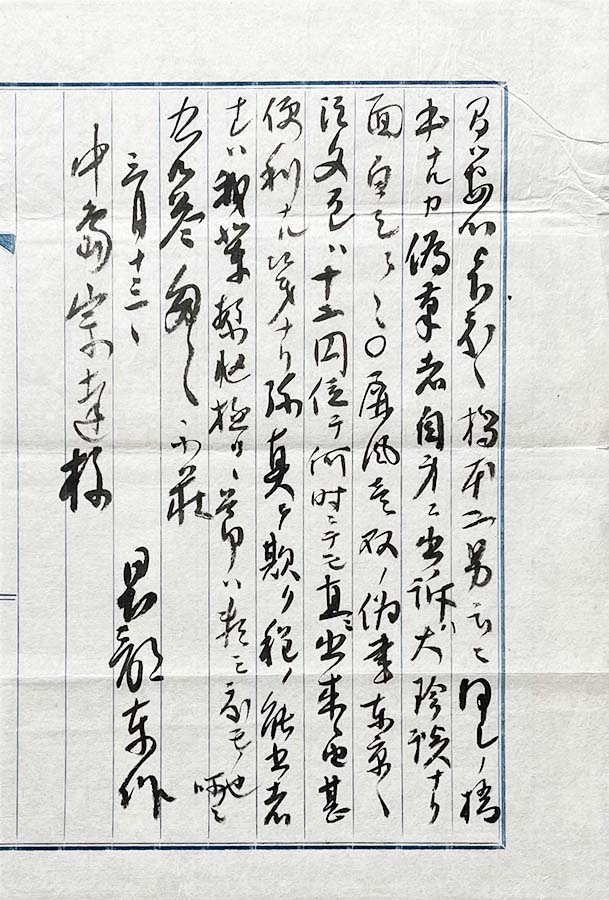

さて、この手紙によれば、鳴鶴の在世当時から「橋本二男」なる男がせっせと、しかも上手に、早く、安価に贋作を作っていたようなのである。この人物に対して、鳴鶴はさして憤慨する風もなく、「真ヲ欺ク程ノ能書者ナレハ我輩繁忙極リ候節ハ頼ミ度モノ也」と、冗談めかす余裕さえ見せているのはさすがである。

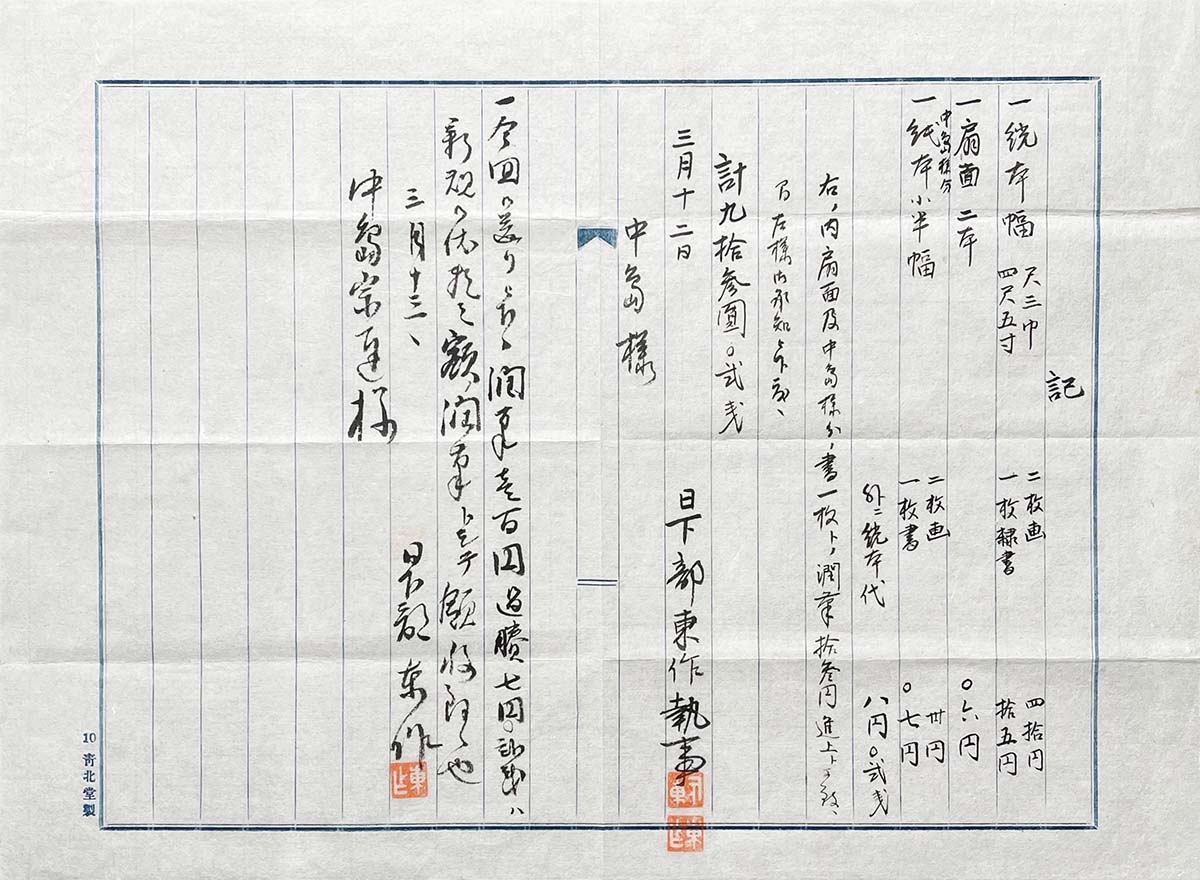

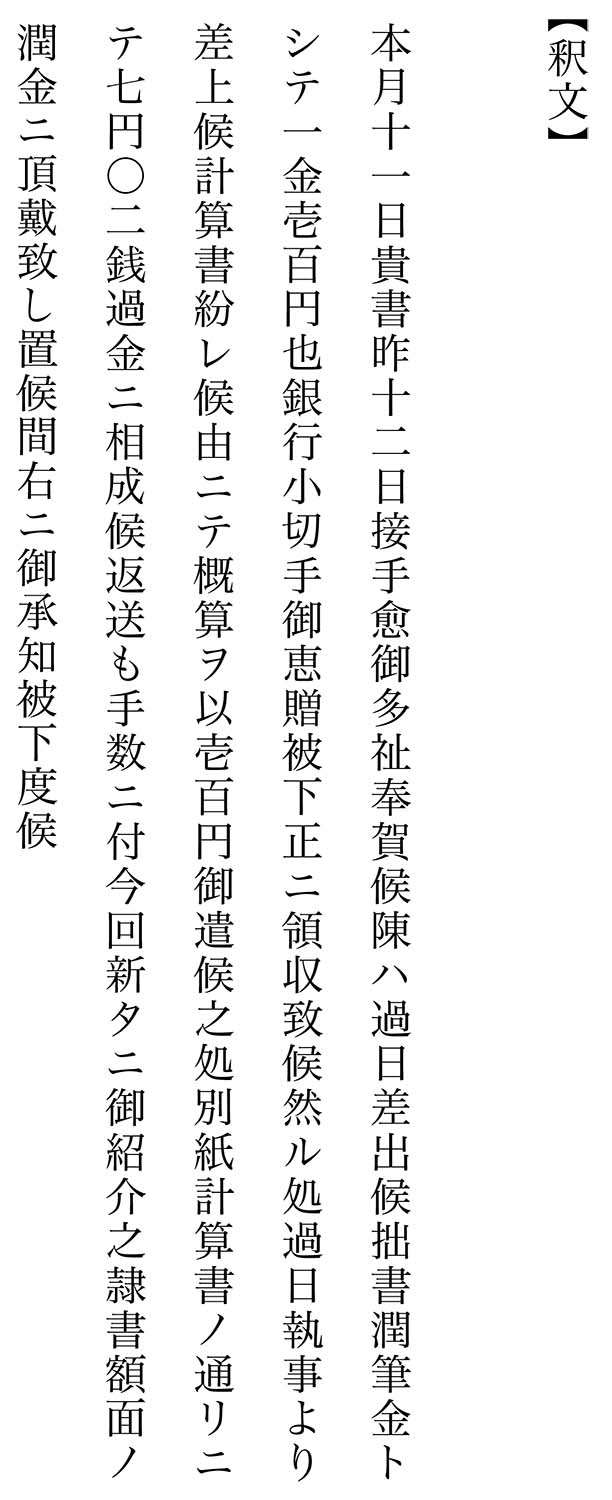

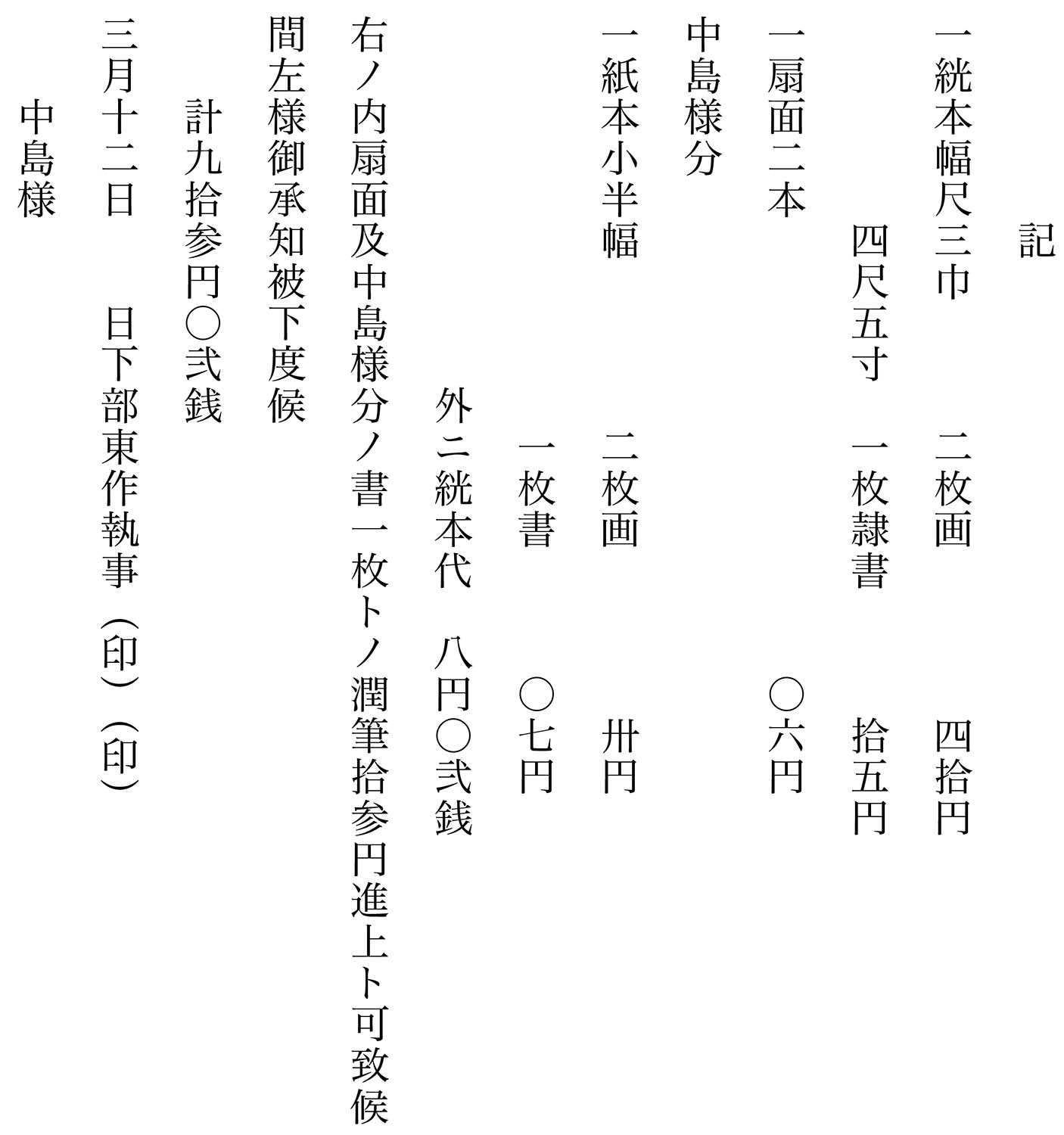

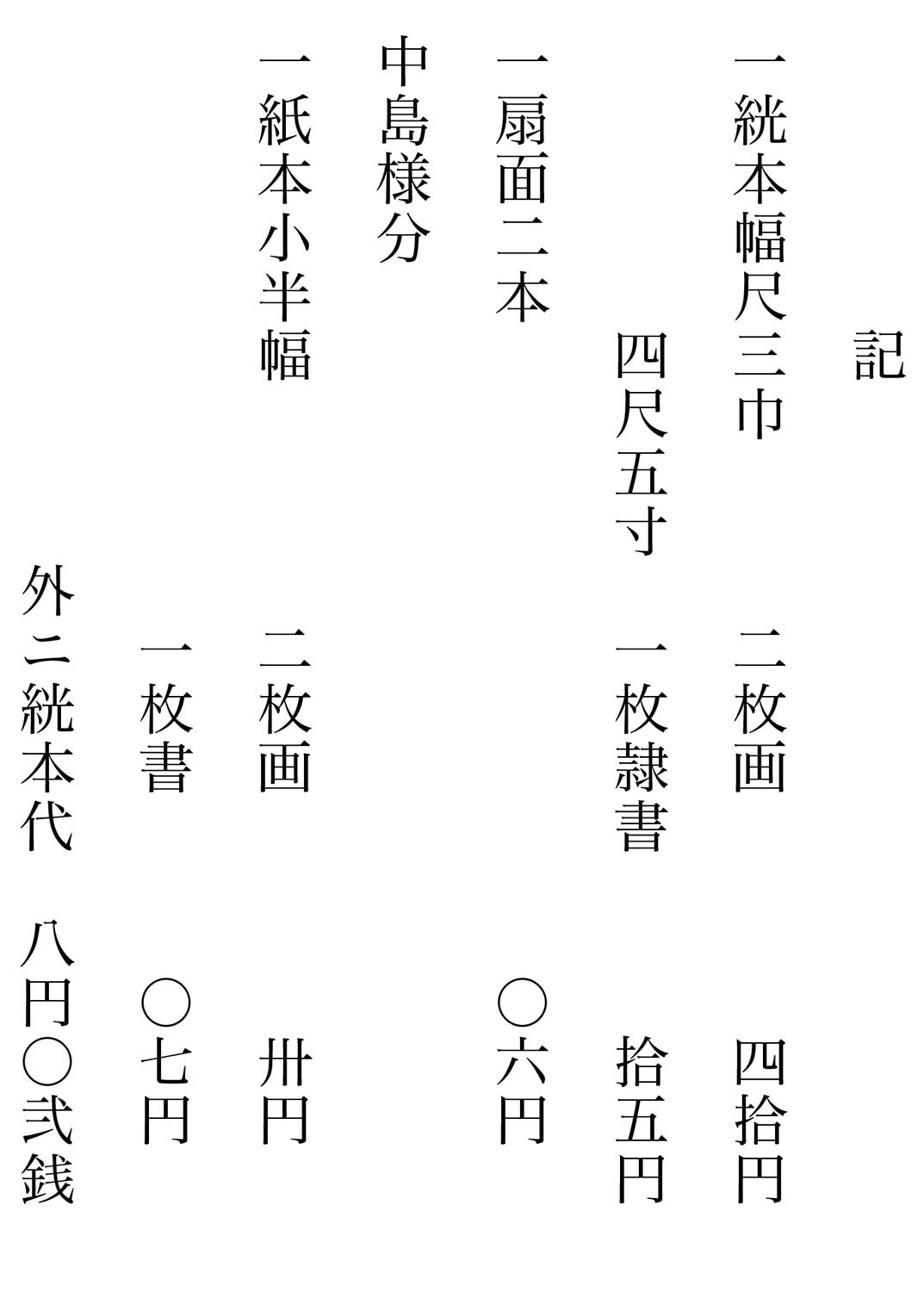

ここに言う、橋本二男の価格(屏風12円)が高いのか安いのかは不明だが、手紙の別紙として添えられた中島氏宛の領収書を読んでおく。

(以下は日下部鳴鶴自筆部分)

半紙判の罫紙1枚半の手紙本文と、それに付属する領収書後半が鳴鶴の自筆部分である。得てしてこういう紙に書こうとすると行間の窮屈さが書に悪い影響を及ぼしがちだが、書として見ても、さすがに鳴鶴はいかにもゆったりと運筆し、抑揚がある。崩し字の確かさ、学んだ古典を存分に生かし切った上々の出来映えは見事というほかない。執事には気の毒だが、領収書の「記」以下の内容と封筒とは執事の筆であり、比較すれば両者の差異は明白だ。面白いことに、執事名の下には印がふたつ捺されるが、上はうっかり上下を逆に押してしまったので、下に捺し直しているのである。この捺印失敗は執事がしたのか鳴鶴自身によるのかは定かでない。