増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第21回 滝本坊実乗と松花堂昭乗(下)

松花堂昭乗は生涯に幾度か称を変えている。人名辞書に載る「松花堂」という庵には、晩年のわずか1年9カ月を暮らしたにすぎない。年代をさかのぼりながら説明すると、この松花堂庵居の前に約10年(寛永4年から14年まで)住した坊が「滝本坊」で、ここは先師実乗から引き継いだものである。

師が滝本坊に在坊中は、昭乗は「式部卿」と名乗っていた。この式部卿を称し始めた時期というのは、はっきりしない。さらに、式部卿と名乗る前には「鐘樓《しゅろう》(坊)」と名乗っていたことが知られている。

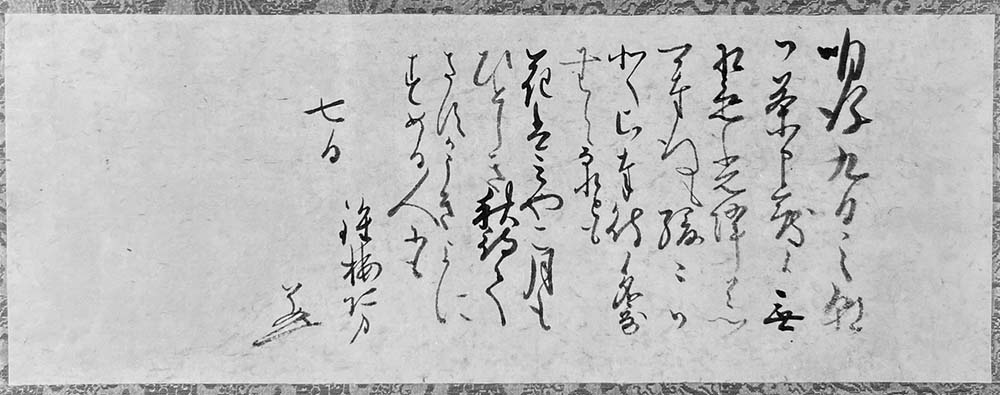

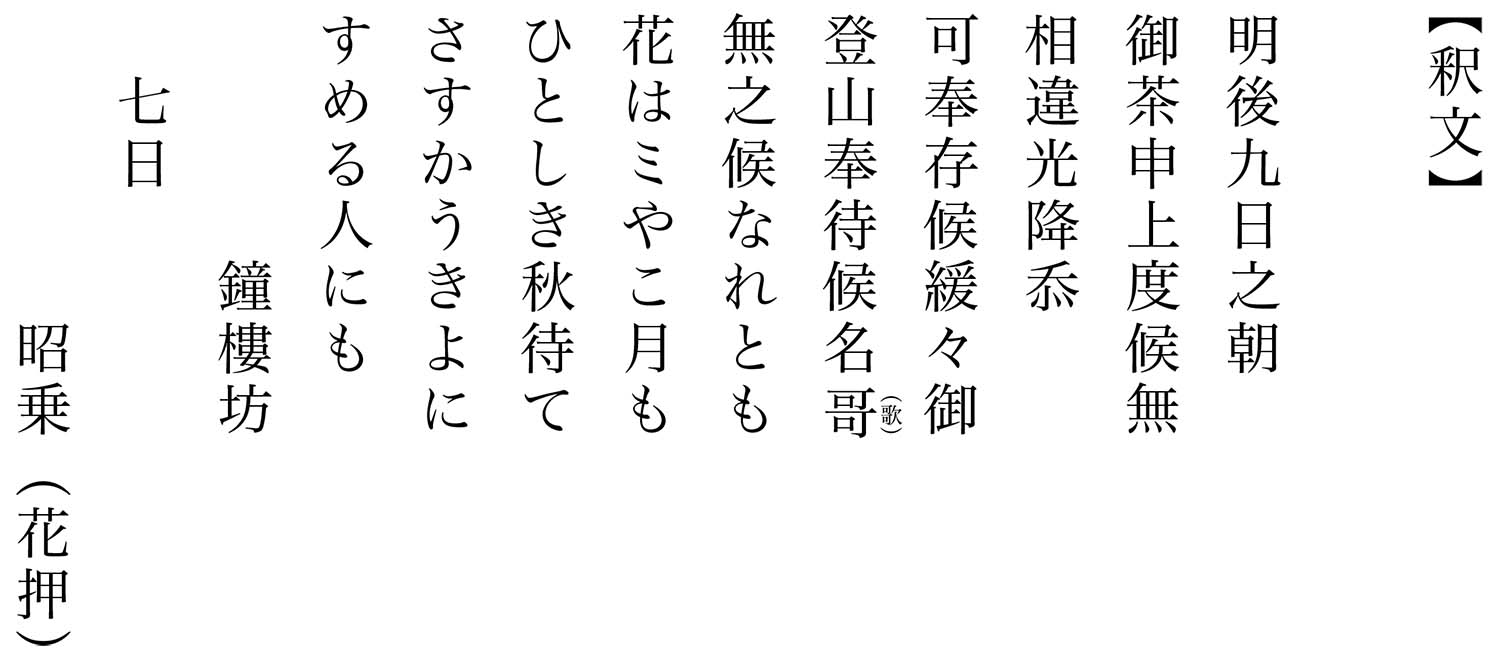

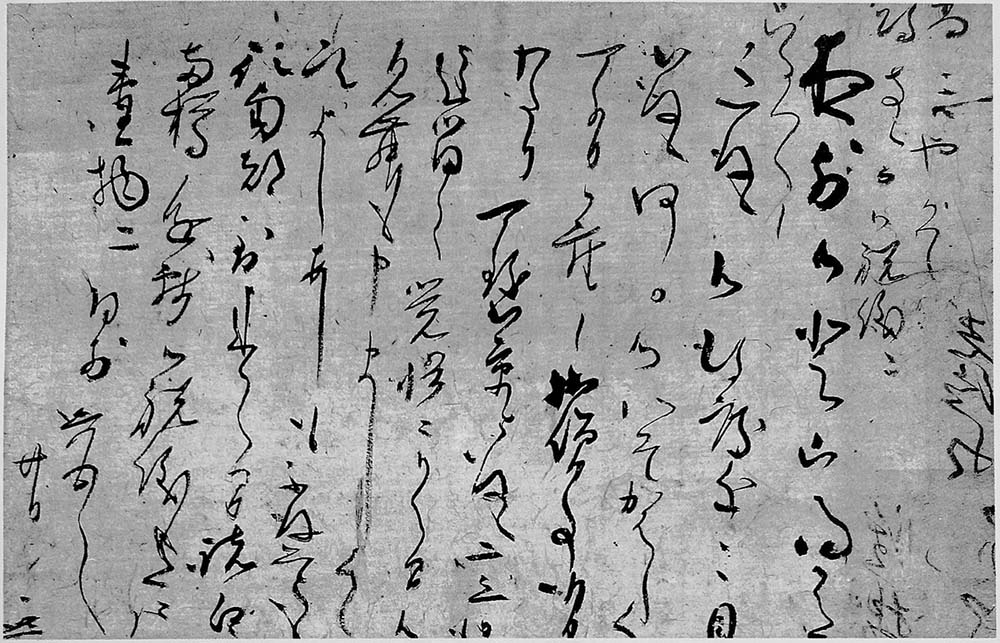

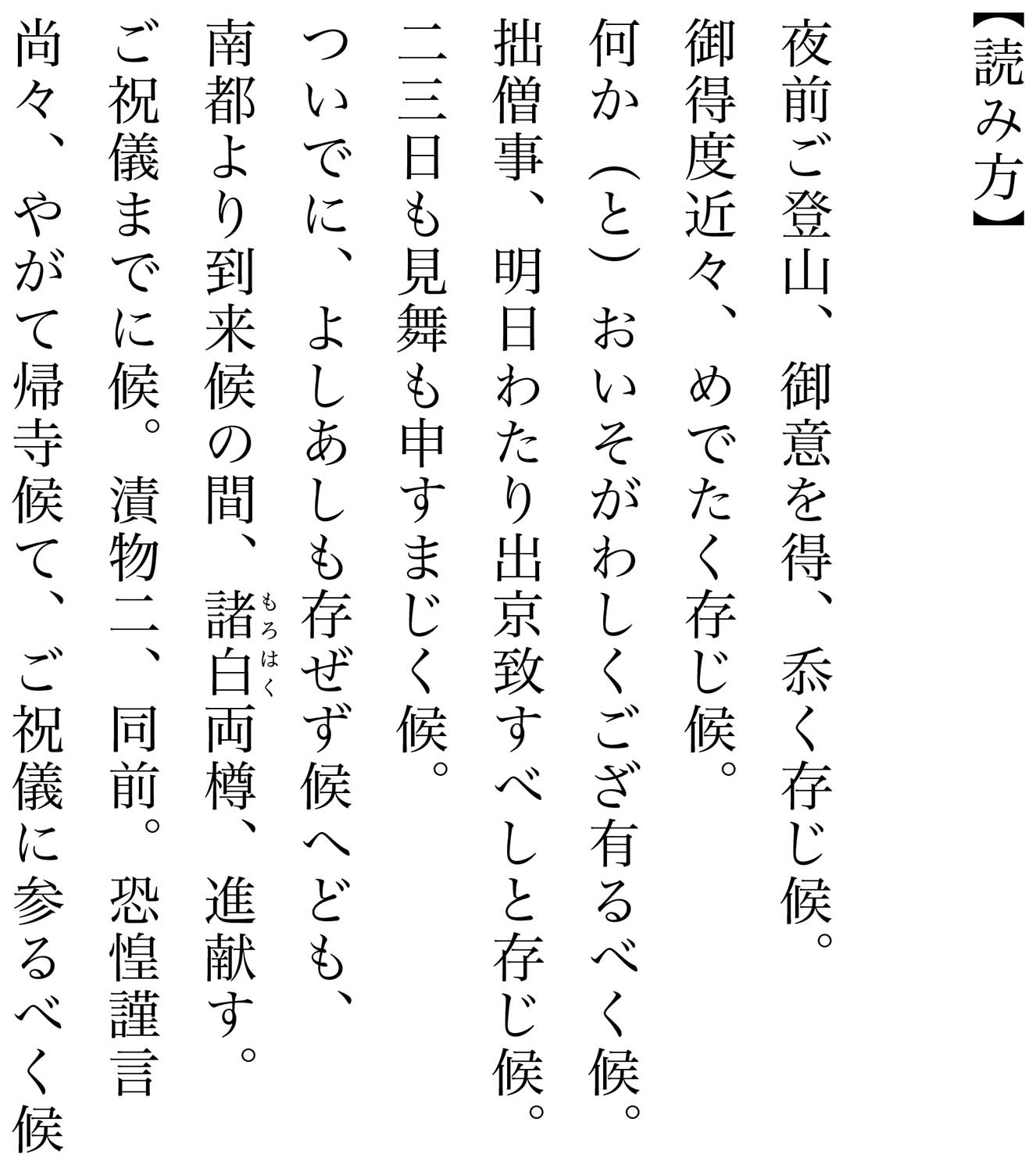

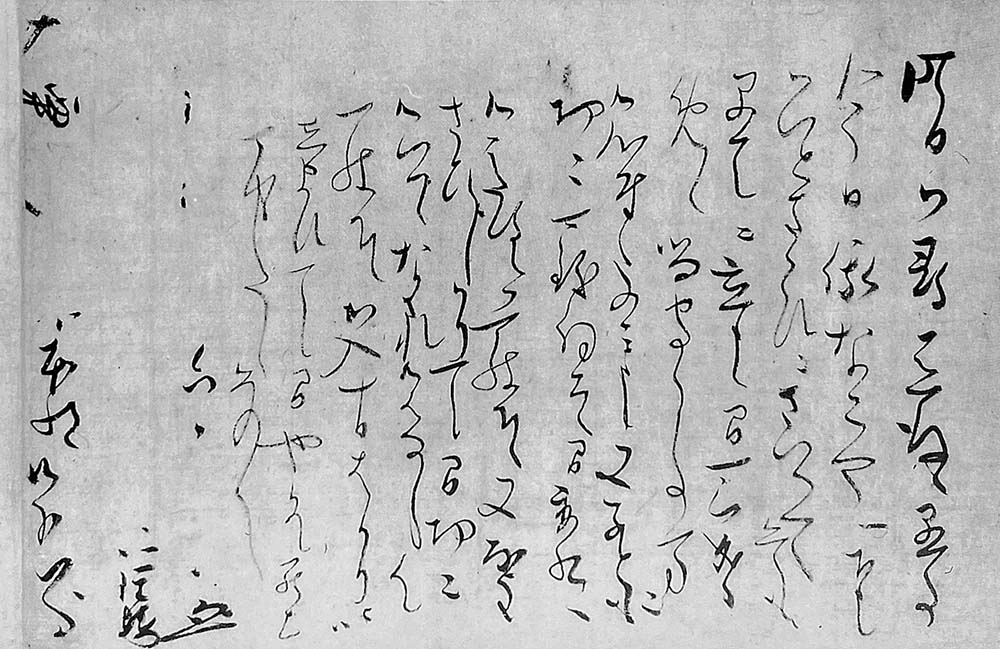

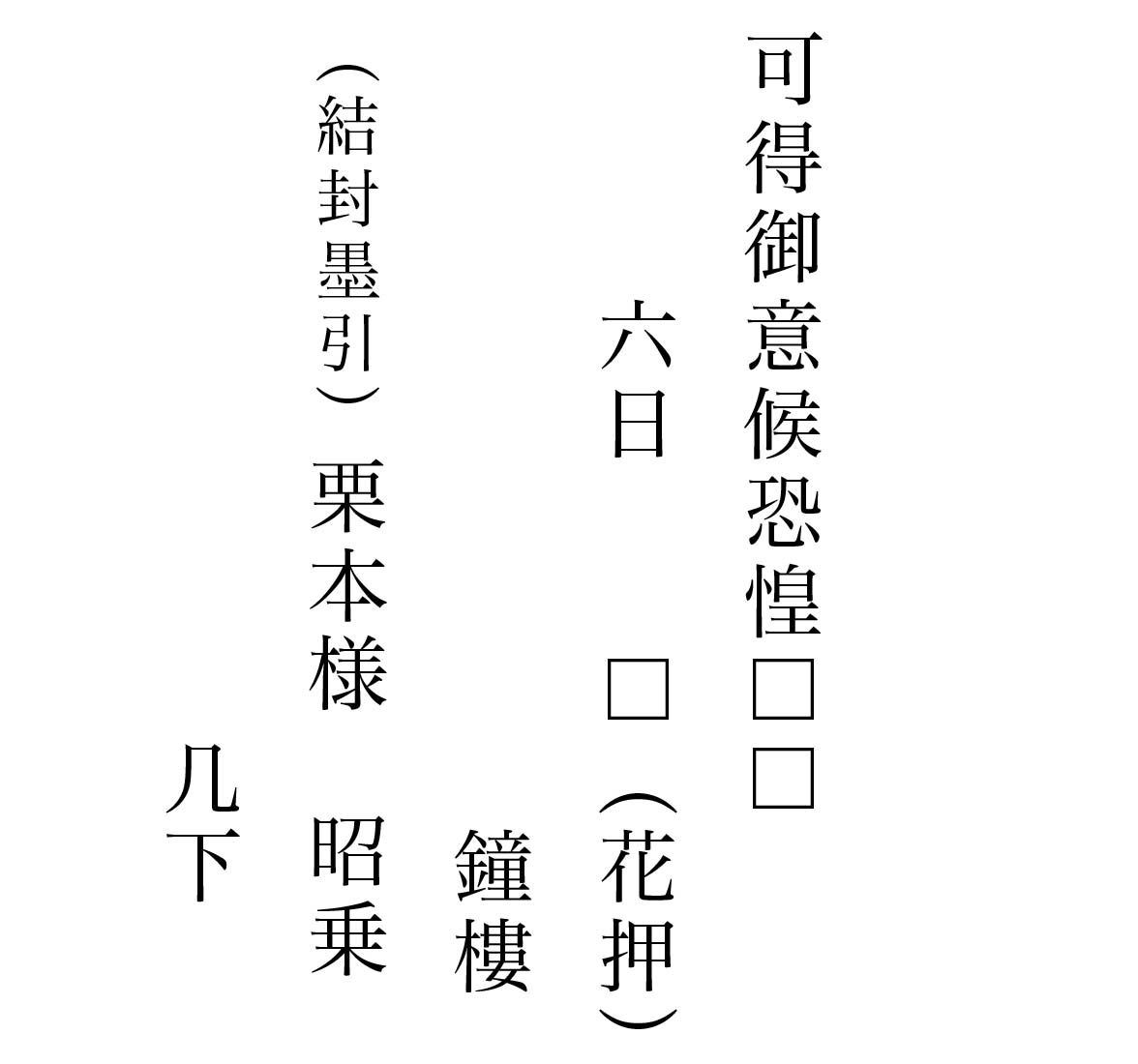

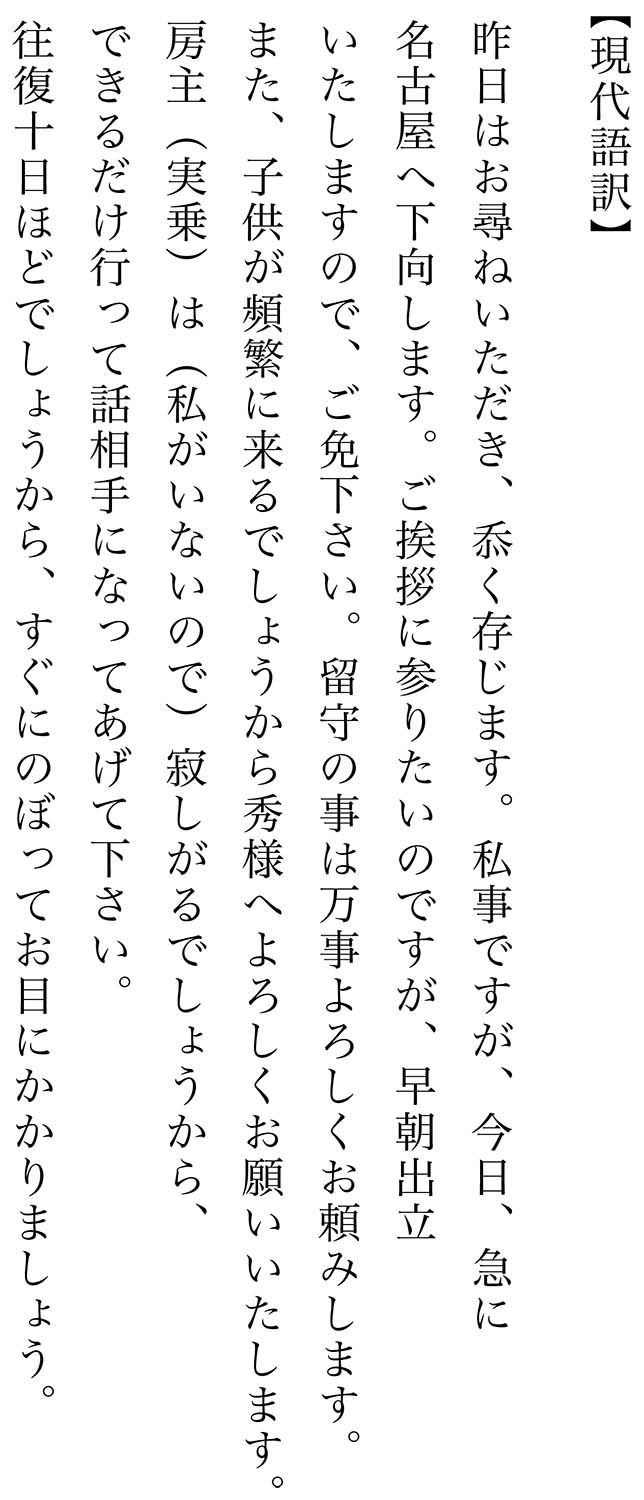

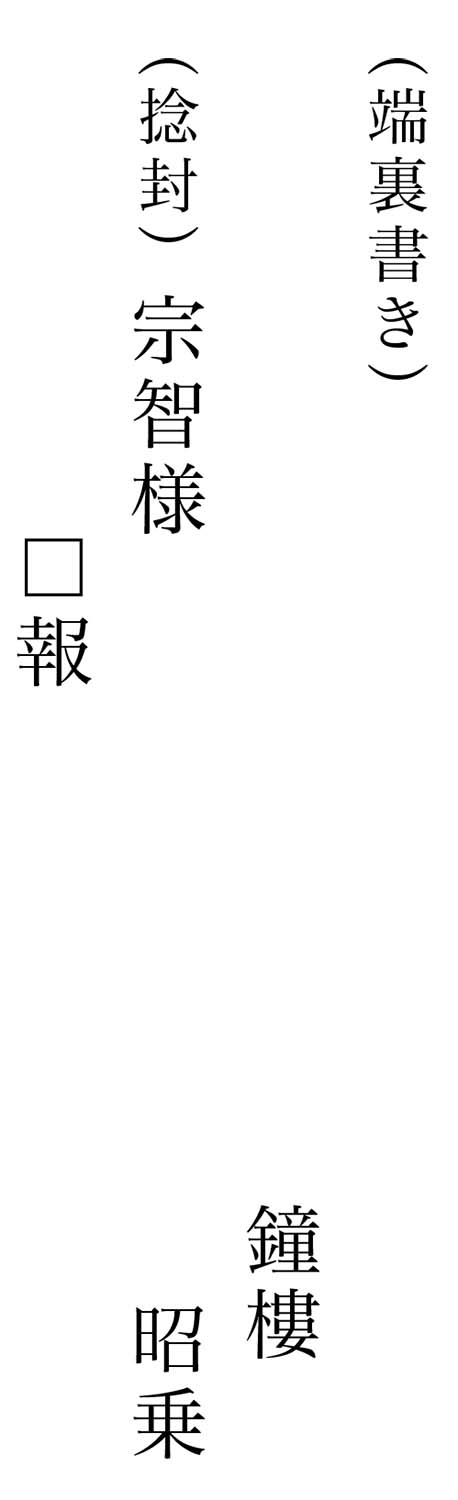

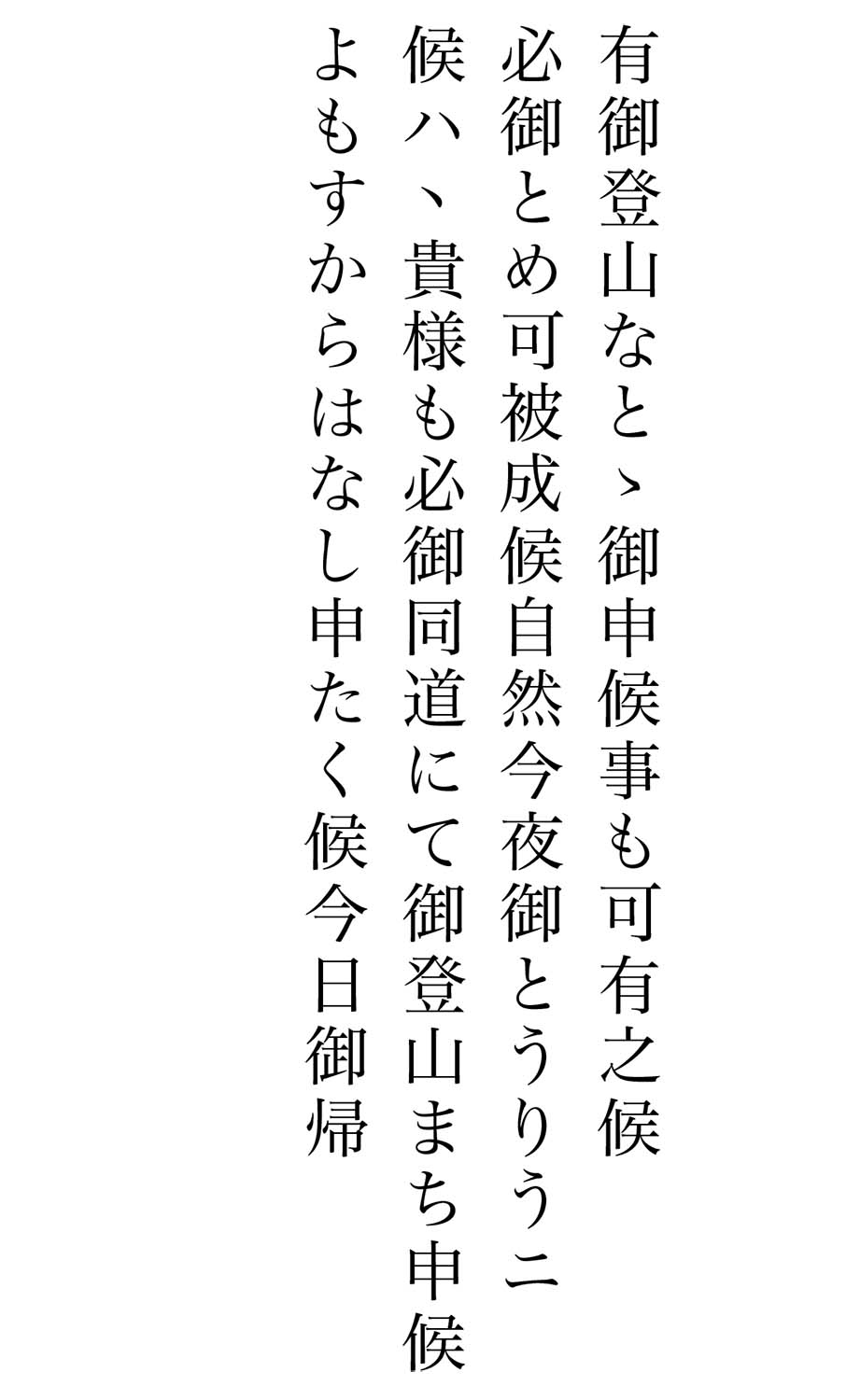

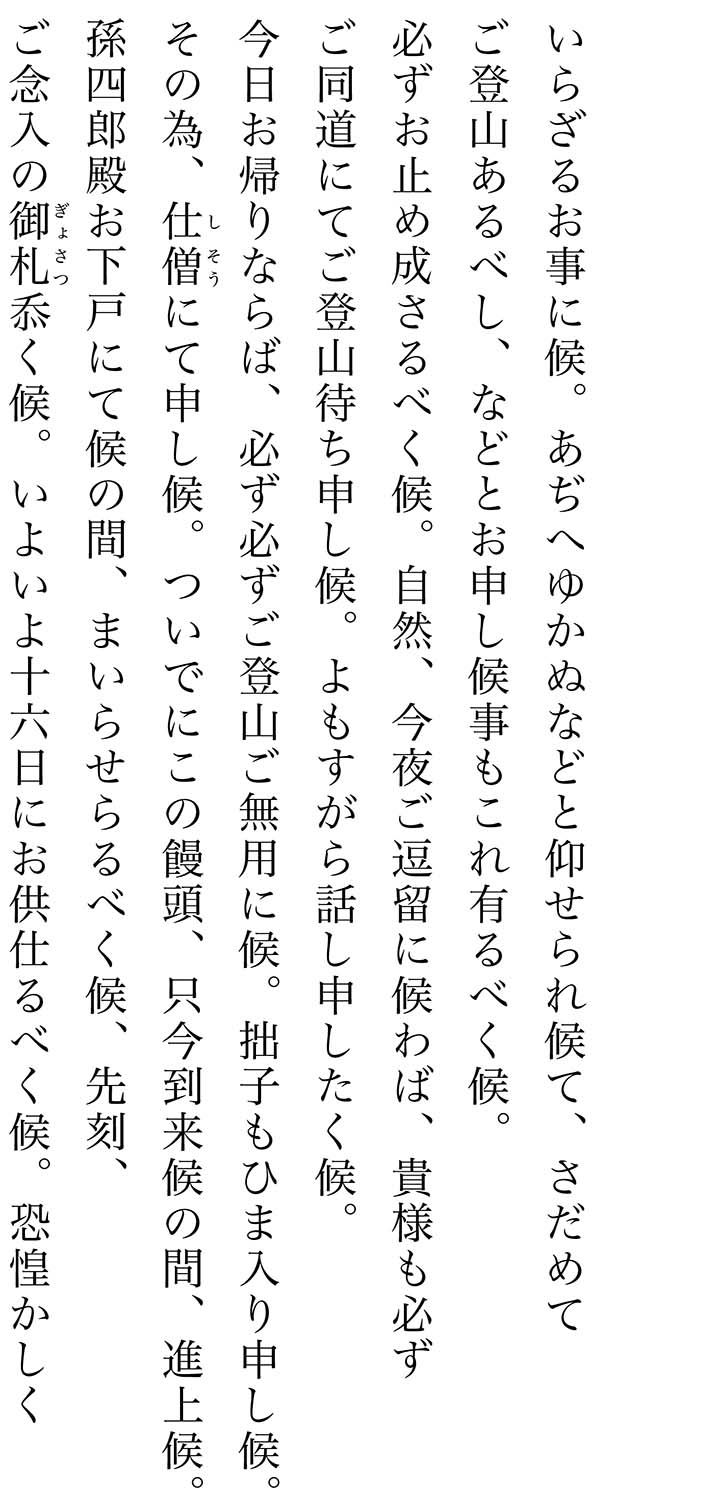

鐘樓坊期の昭乗の書はあまり知られていない。「鐘樓坊」と署名された手紙の中に、1点だけ滝本様式ではないものが管見に入った(図1)。この書をいかなるものと見るかについて、しばらく考えてみよう。

(個人蔵 16.6×44.4cm)

図版出典:拙著『茶人の書』(1985年 文献出版)

この書は、差出所を隠してしまうと、一見したところでは、およそ昭乗の書とは思えない。それほど、これまで私たちの目に慣れた昭乗の書からはかけ離れているように見える。初めてこれを見たときは、(真贋という点を含めて)どのように判断すべきか躊躇した時期があった。しかし、これは昭乗のかなり若いころに書いたものと認めてよいと、今は考えるに至った。つまり、昭乗が師から書を習得する以前に、自分の書として書いたものがこれだと私は見ている。

それには理由がある。まず、この書は、一見稚拙であるかのようにも見えるけれども、けっして疑念を懐くような書ではない。というより、真摯な執筆態度であり、終始、運筆の一貫性が感じられることが重要である。こうした点からうかがえるのは、おそらく昭乗の最も若い頃に書かれた手習いか、もしくはその清書と考えてよいのではないかということである。書風はあくまで自然。きちんと書こうとする意識がここには感じられる。けっして達筆とはいえないものの、これを子供の書いた作品と見れば納得がゆくように思う。

知られるような昭乗の書の特徴がまったく見えないかというと、そうとばかり言いきれない。細部を見てゆくなら、2行目の「度」、4行目の「奉存候」の字の結構は、のちの昭乗の書へとつながってゆく。差出所の「鐘樓坊」、「昭乗(花押)」あたりの運筆は、さすがに書き慣れているように見うける。

ところが、である。文末に添えられる和歌の意《こころ》(書ではない)を味わってみると、(大人びていて)子供の作歌と見るには無理がありそうにも思う。その目で見ると、本文の茶事を催す内容といい、もしかすると、この書は実乗から手本のようなものが与えられ、それを「鐘樓坊昭乗」が書いた、比較的初期の作品なのかも知れない。これはあくまで私の推測にすぎない。花押の線は一気に運筆されている。実乗の書からはまだ遠いけれど、習い始めの子供にしては出来映えはよく、その時期の成果として、周囲の者が捨てずに保管してきたのであろう。ともかくこれは師風習得以前の鐘樓坊昭乗の書と見てほぼまちがいなかろう。

○

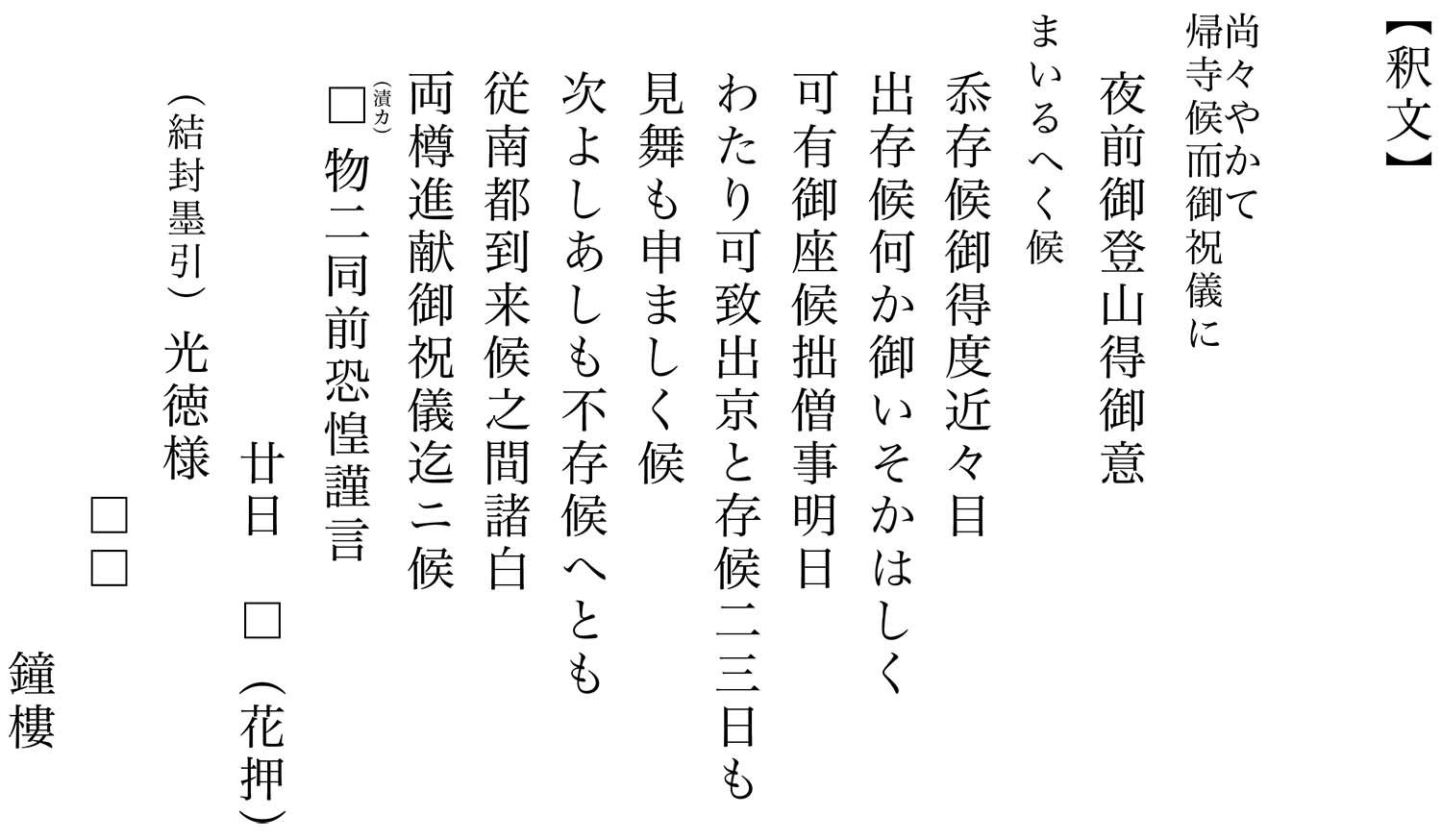

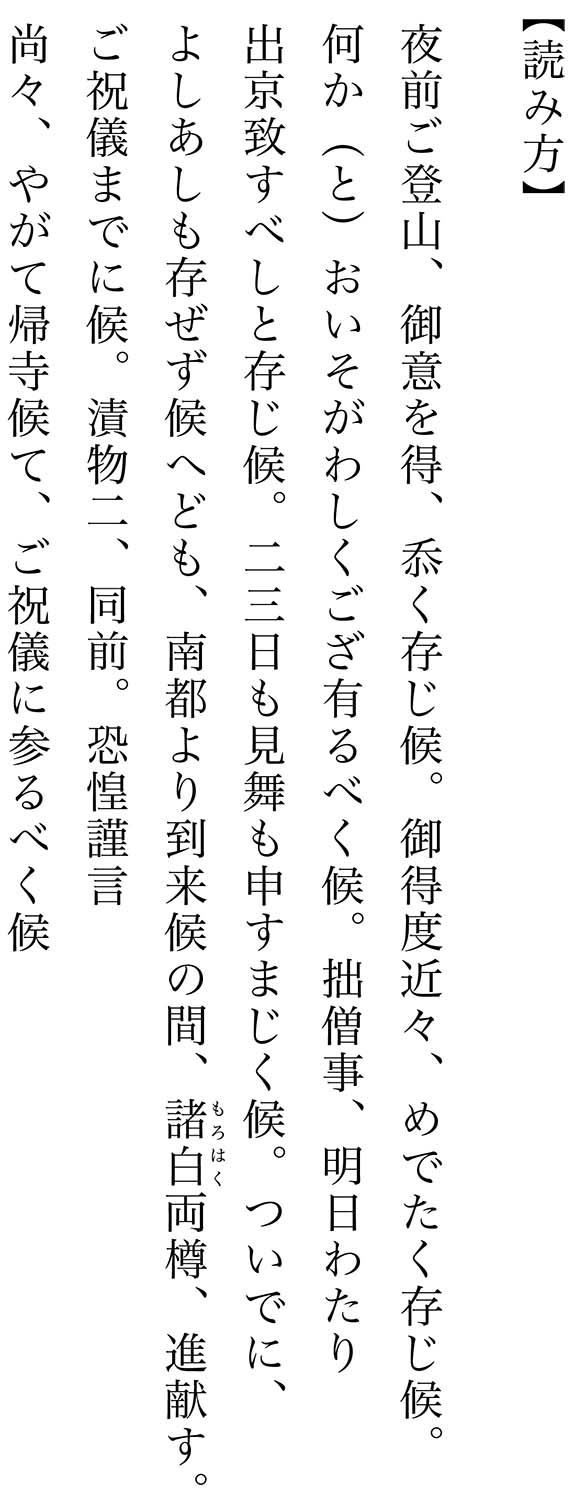

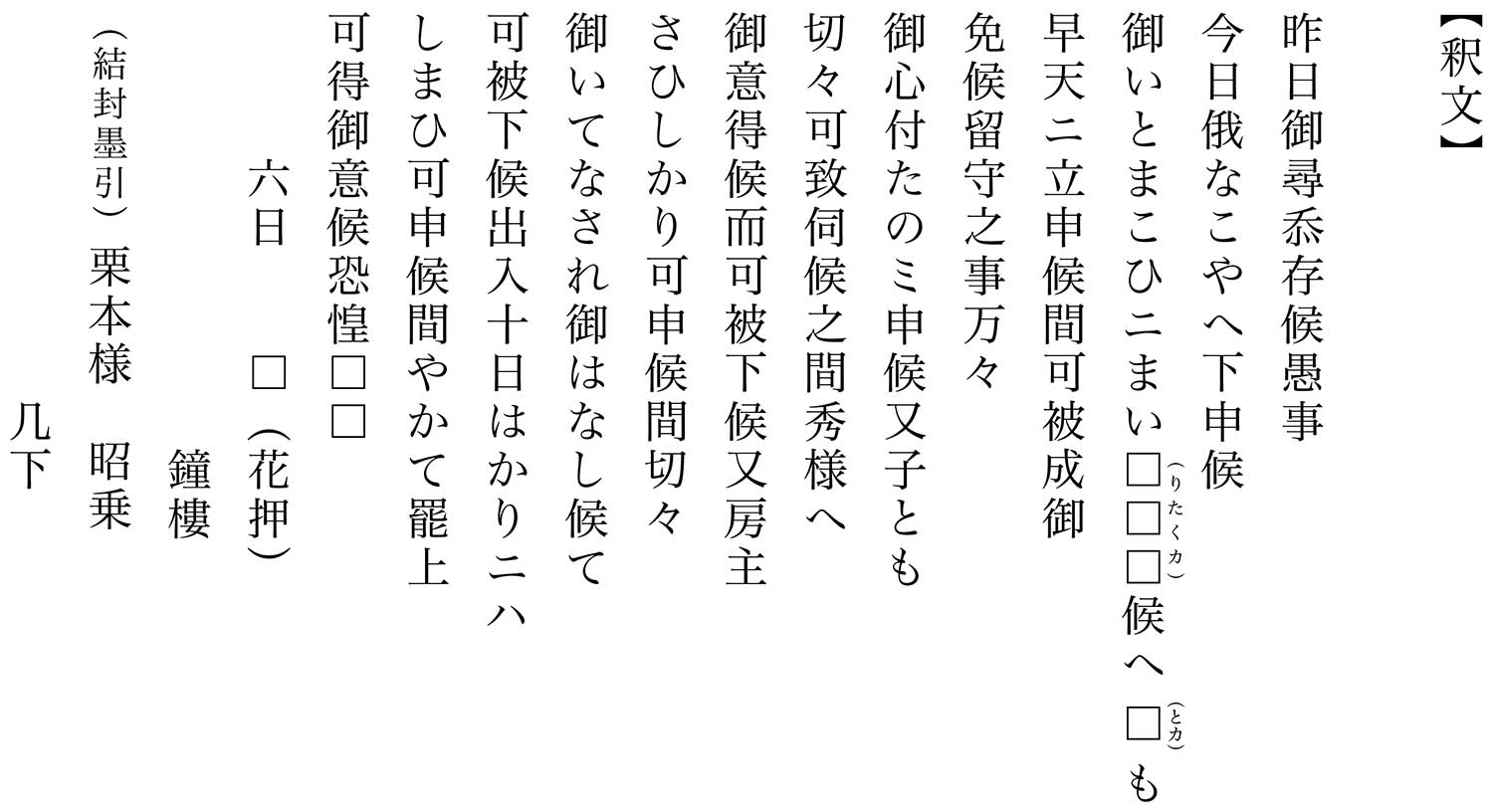

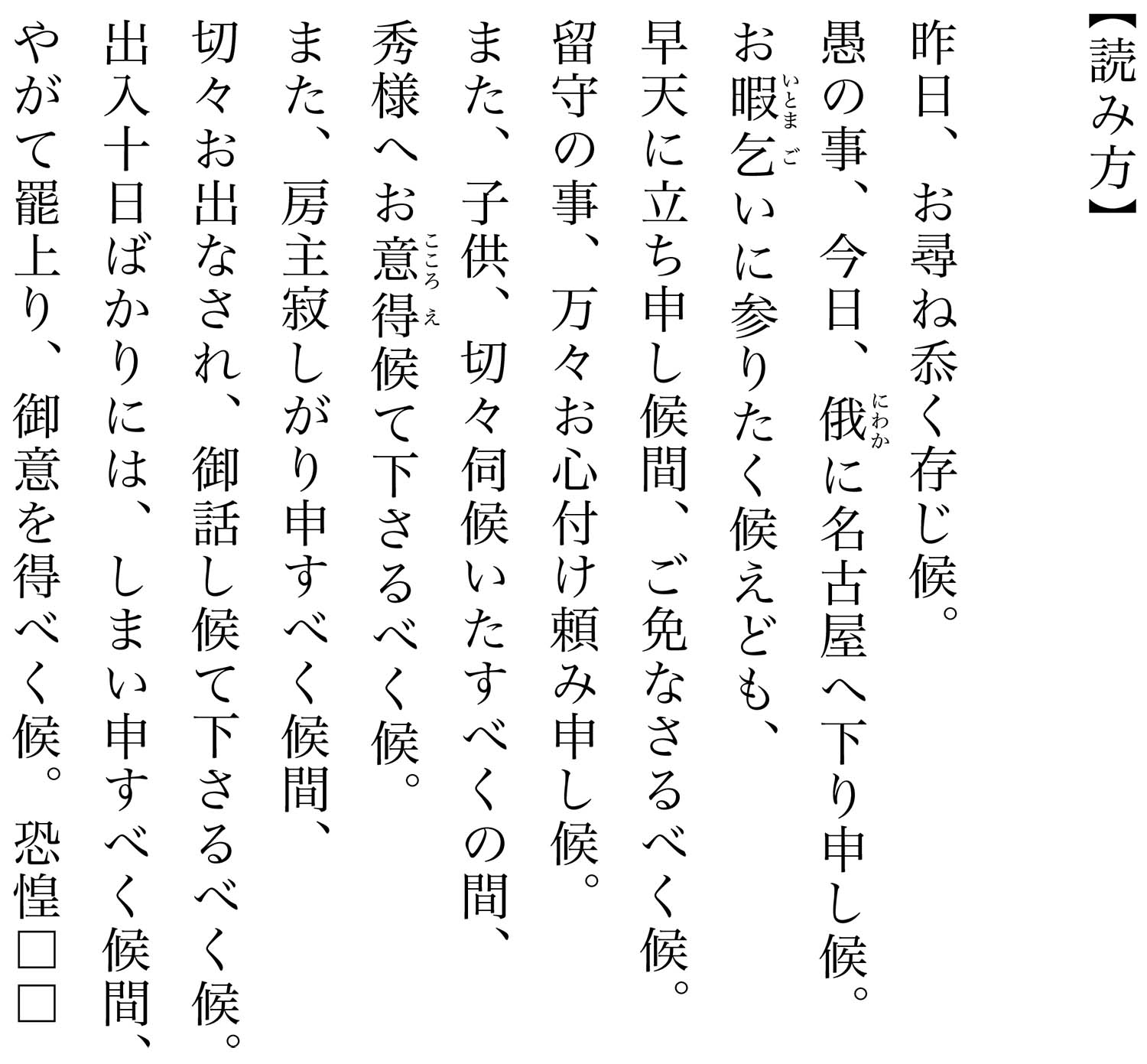

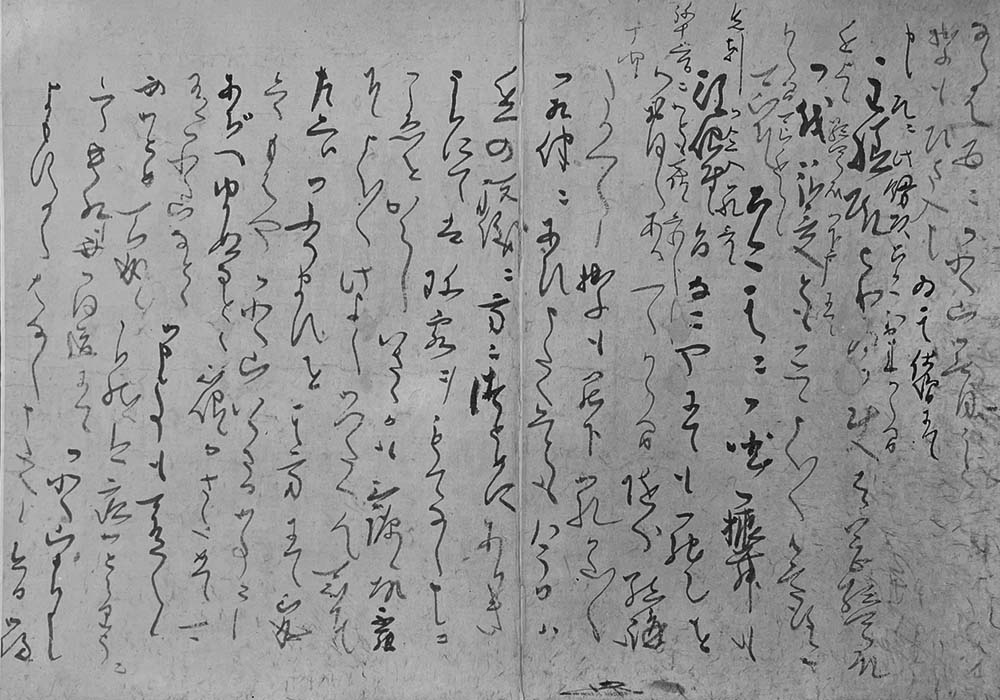

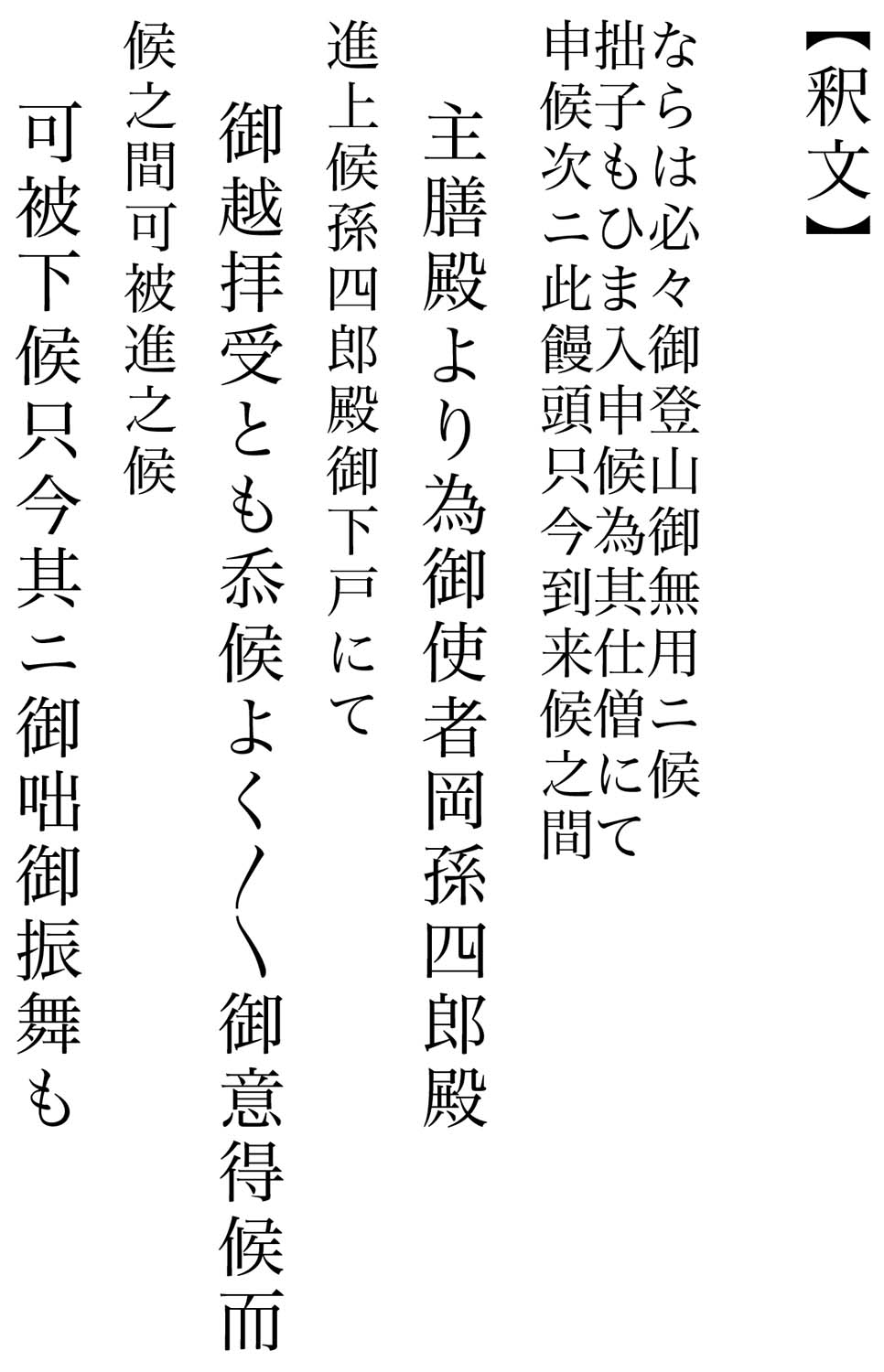

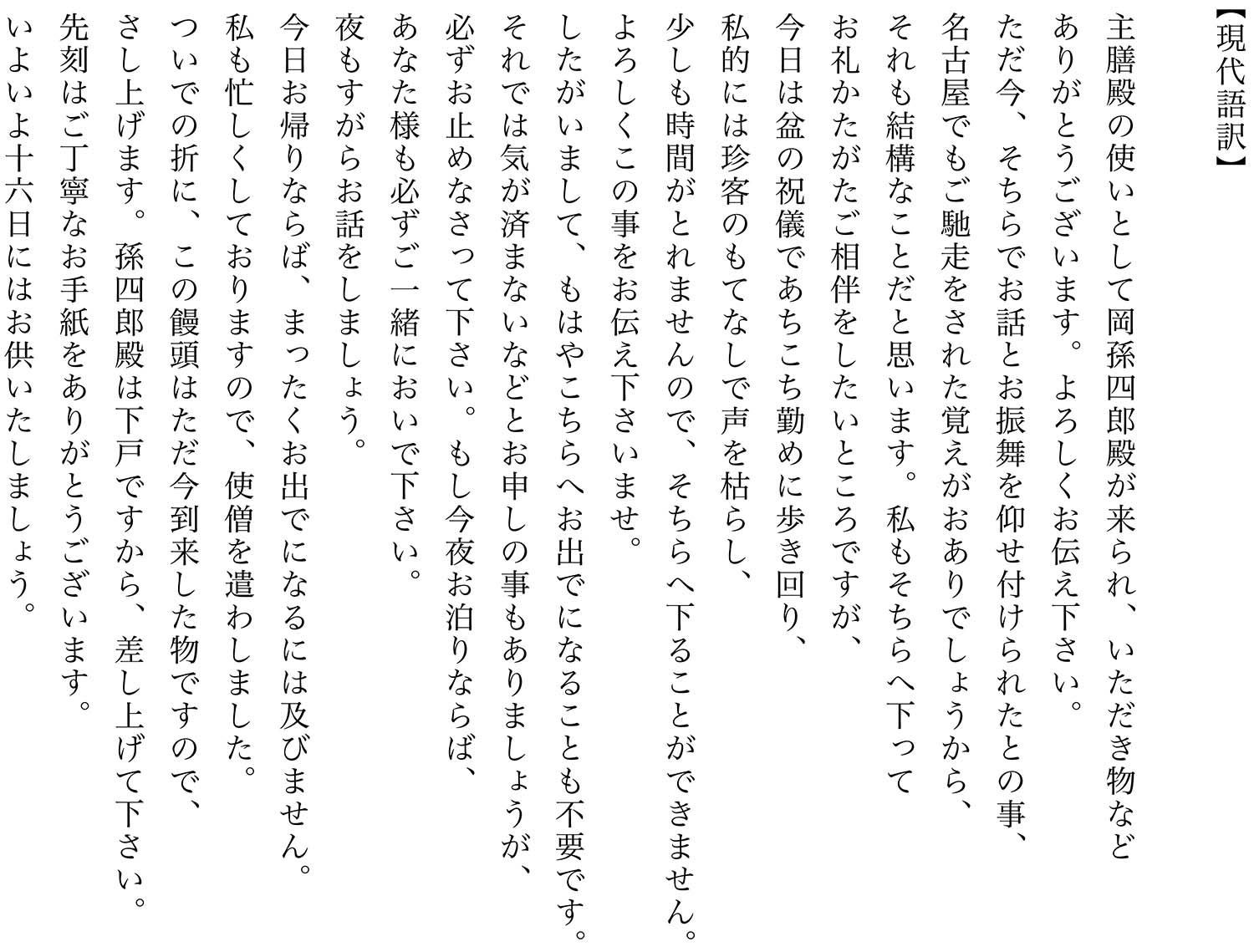

さてここからは、それ以降の書である。「鐘樓坊」と書かれた昭乗の書がすでに3点管見に入っている。そのひとつが、「光徳」宛の手紙(図2)である。

(高林寺蔵 29.0×45.0cm)

図版出典:『光悦の書 慶長・元和・寛永の名筆』(1990年 大阪市立美術館)

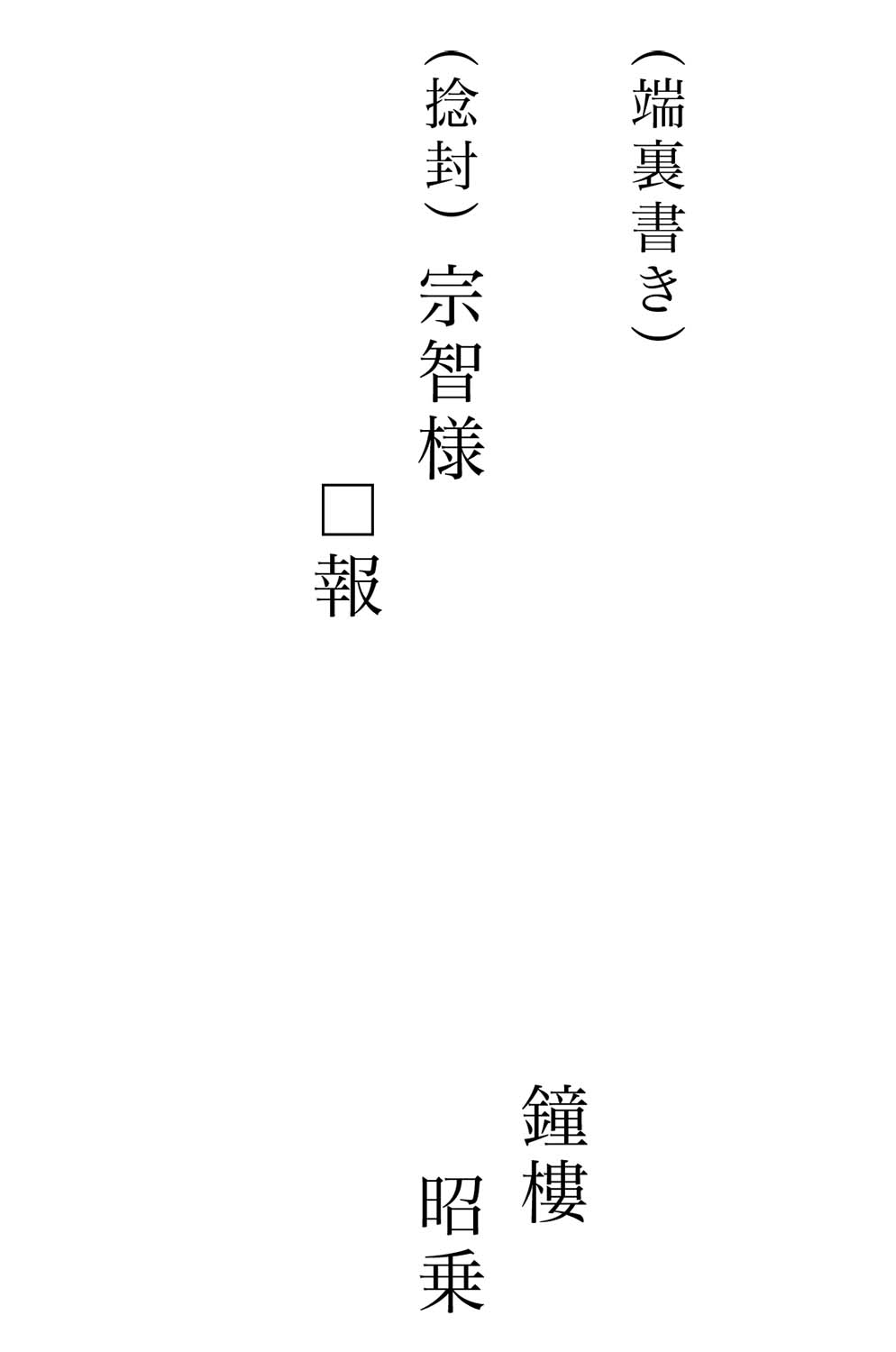

端裏上書《うわが》きの部分には封の墨引き、宛所、脇付の一部、差出所の「昭乗」「鐘樓」と見える。どっしりとした重厚な線は、前回紹介した実乗の書に酷似する。あえて違いを探せば、線の表面が実乗より端正で滑らかなものとなっている点である。

前回紹介した実乗の書は、やや朴訥で荒削りな線だったけれども、ここに掲げる昭乗の書の方は、形は師の書そっくりであるが、実乗風の素朴な力強さはない。昭乗の書は師風より瀟洒であり、優雅なものへと洗練されているように見うける。

こうした変化は、慶長から元和・寛永初年までを生きた実乗の創出した、〈安土桃山期の書〉から、〈寛永期の書〉への転換を示すものでもあると私は捉えている。この点については、今後さらに詳述したい。

○

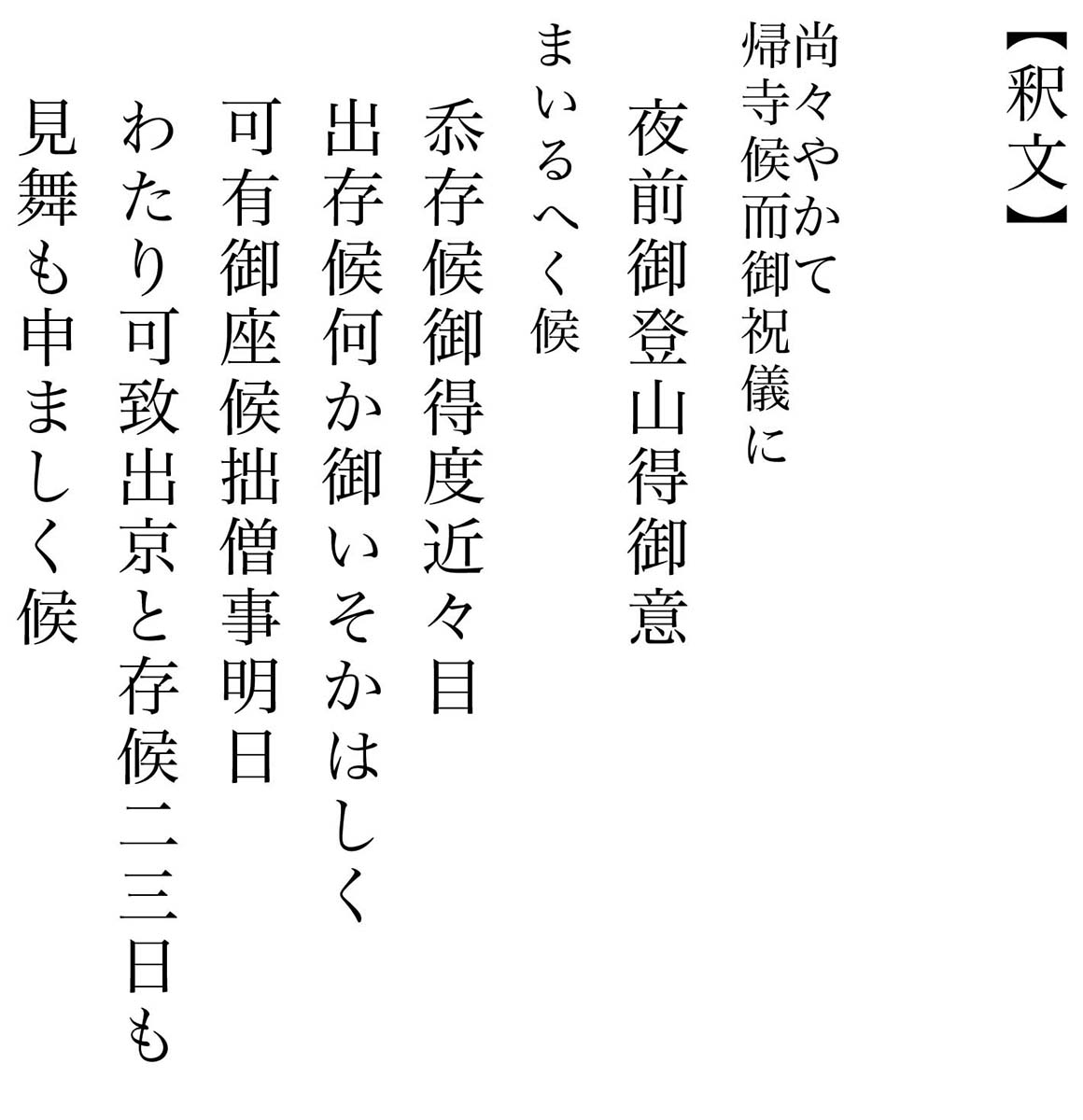

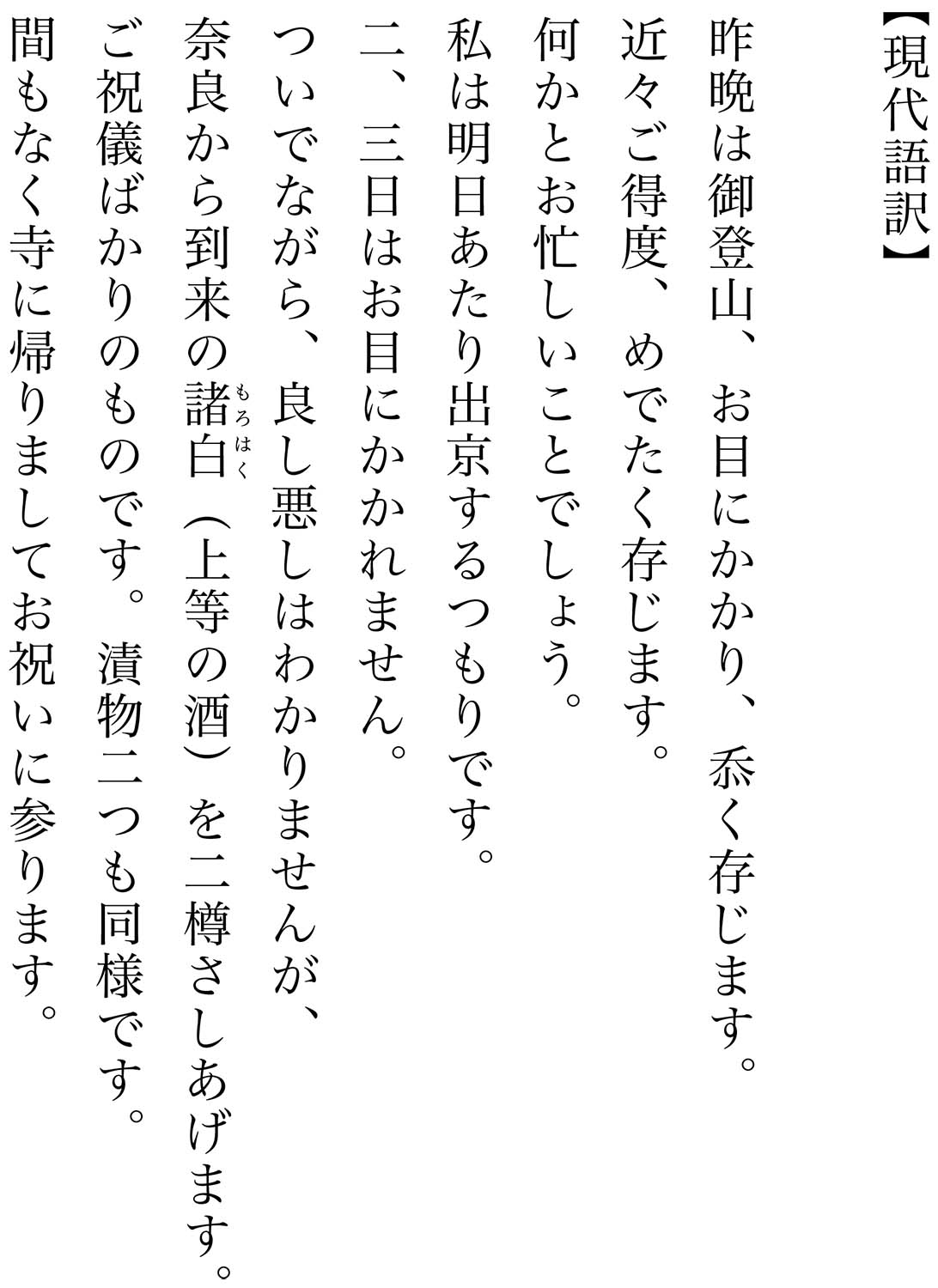

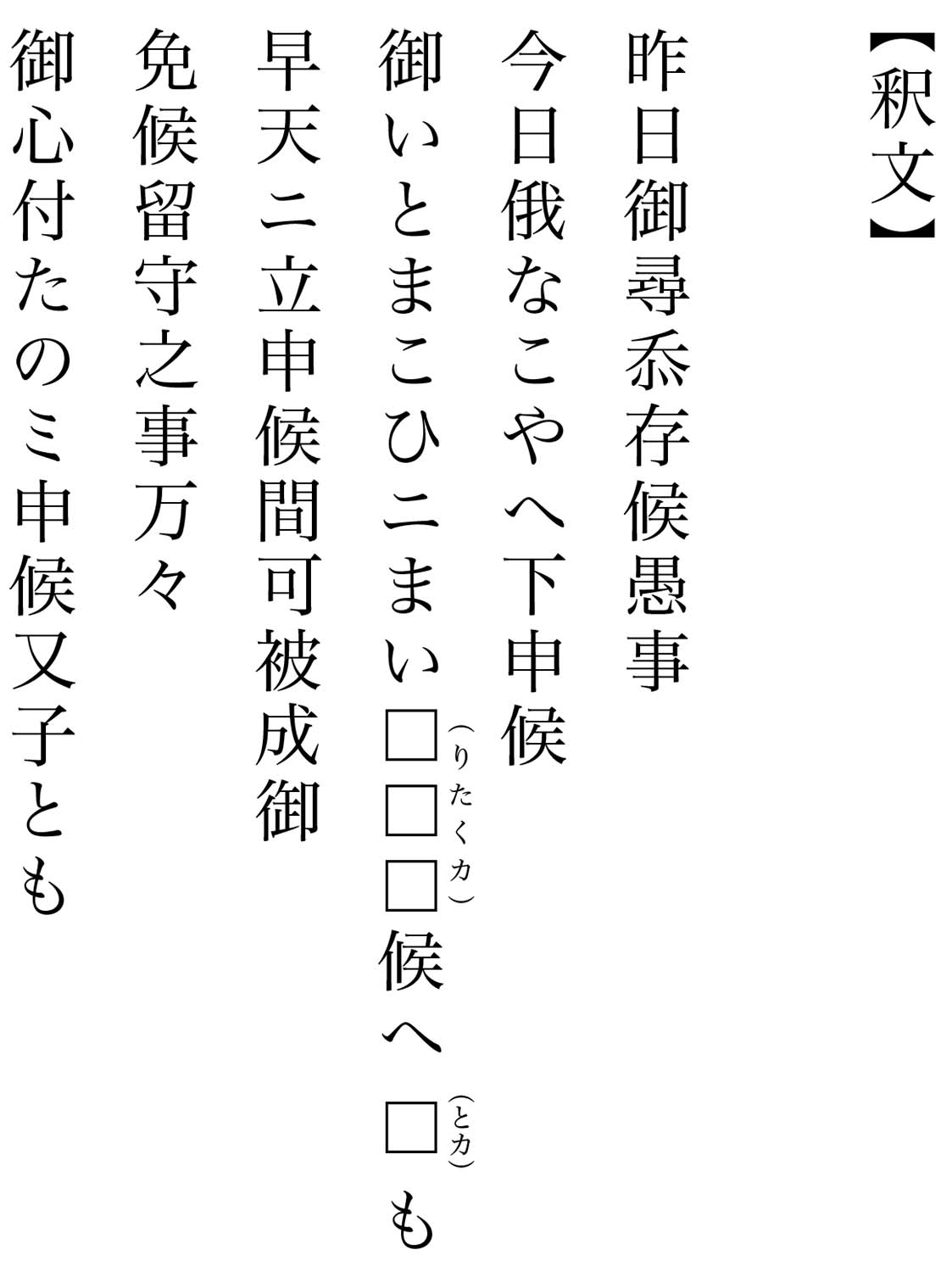

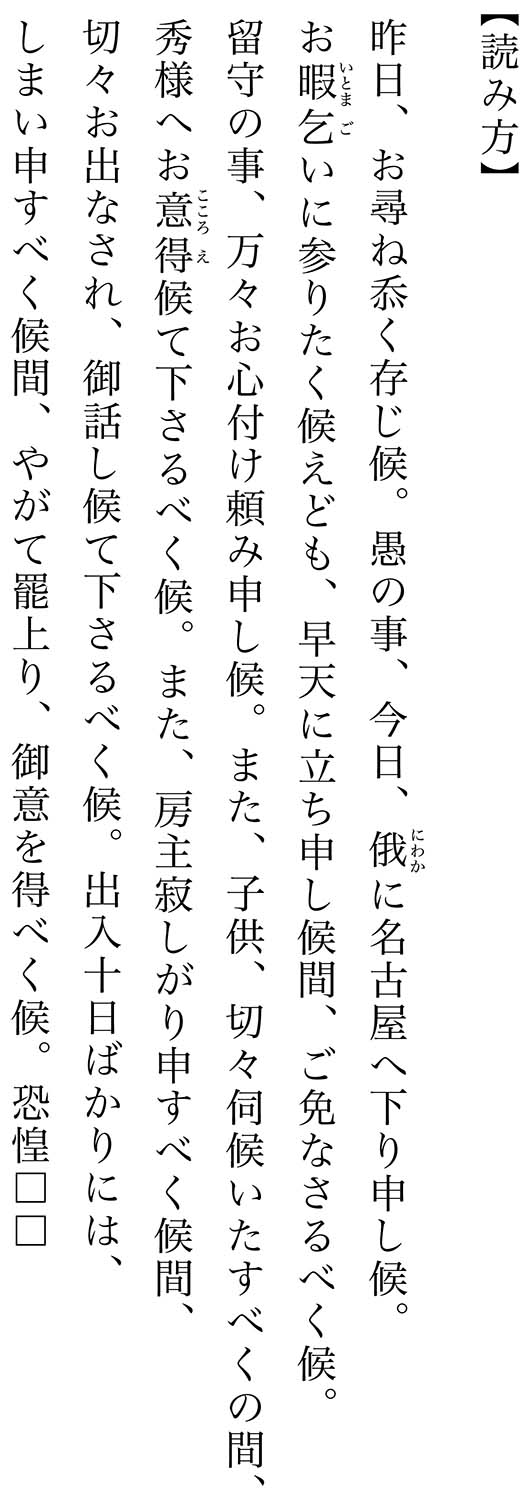

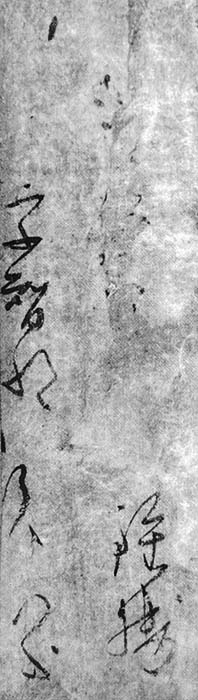

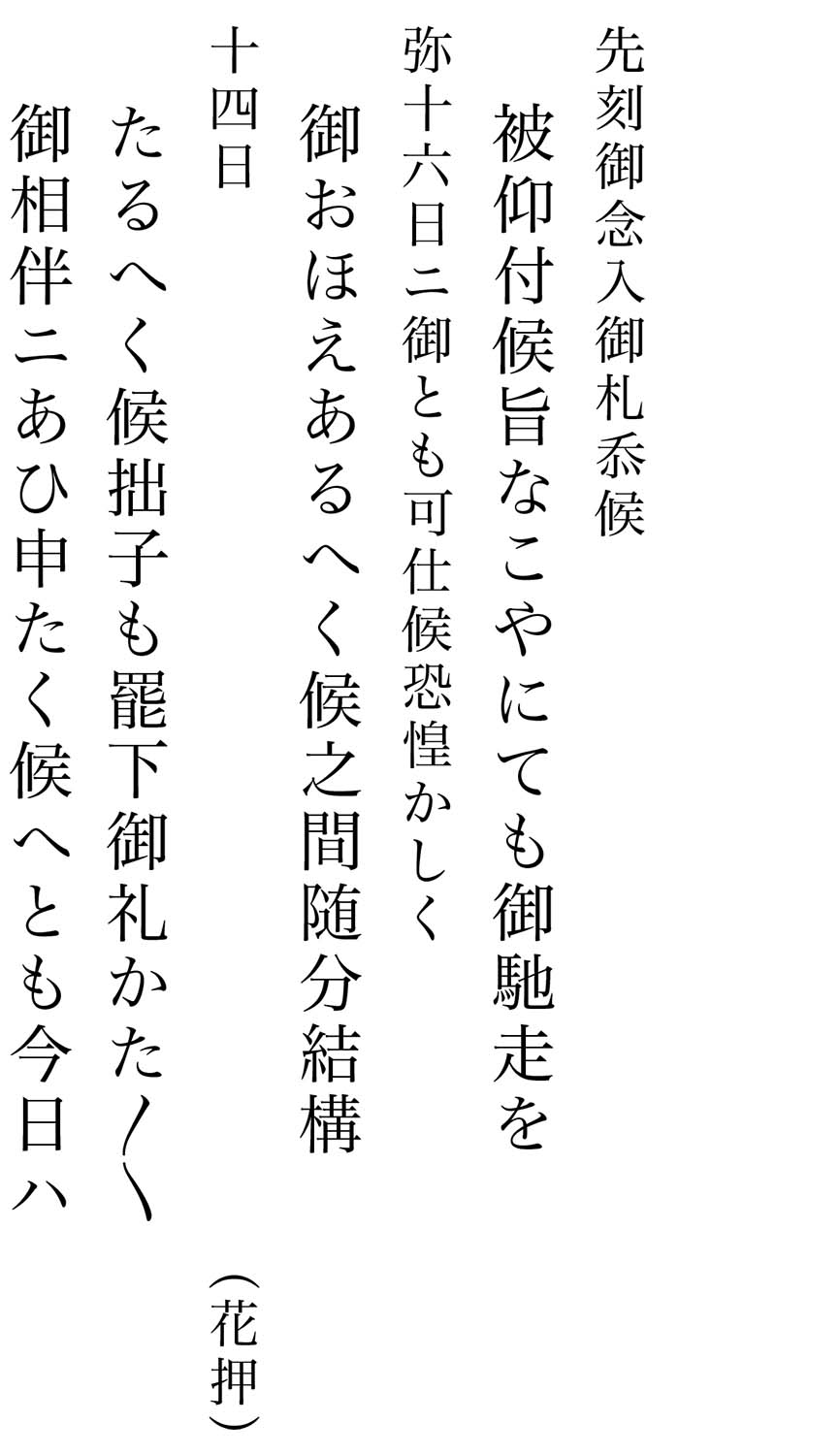

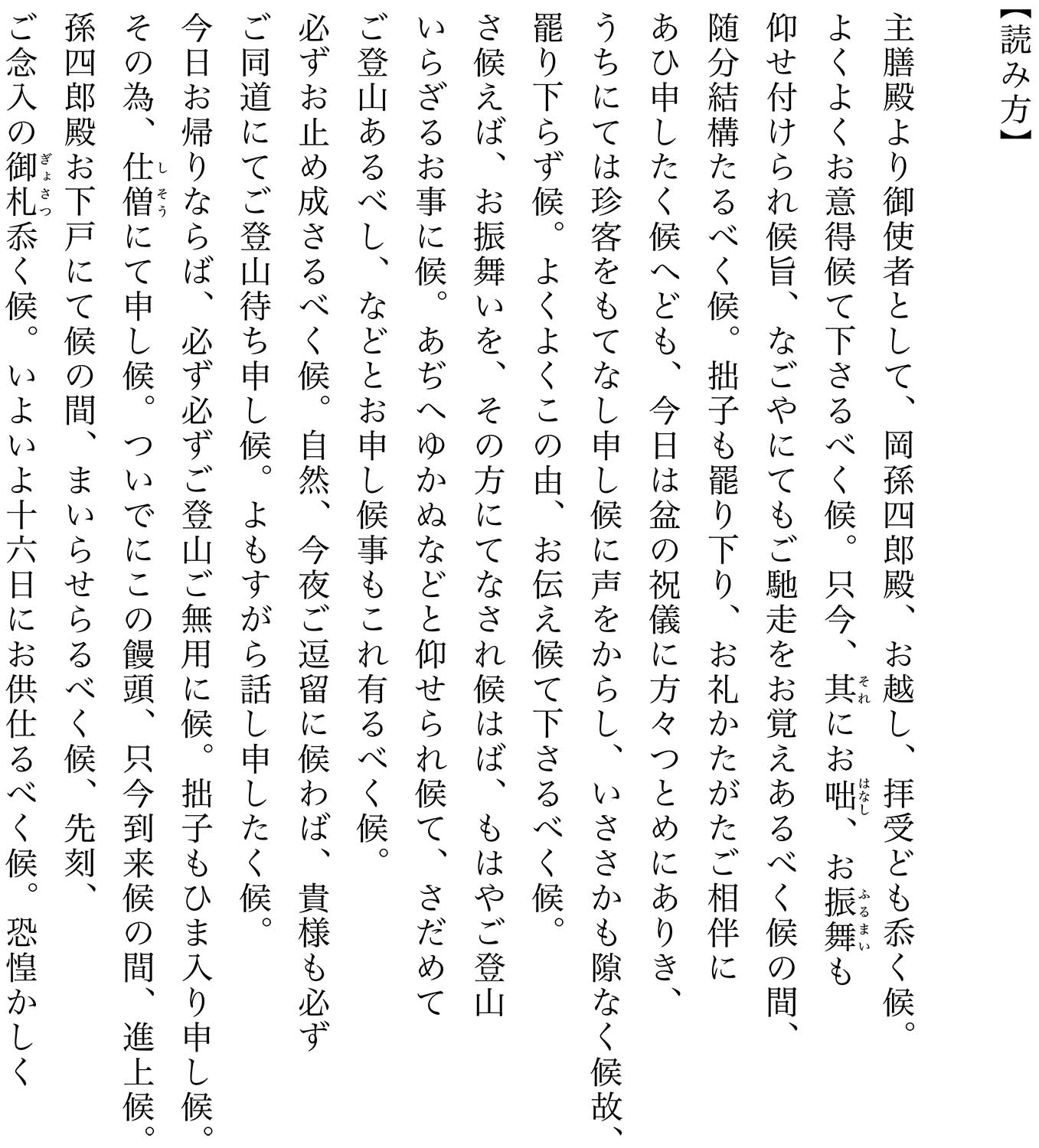

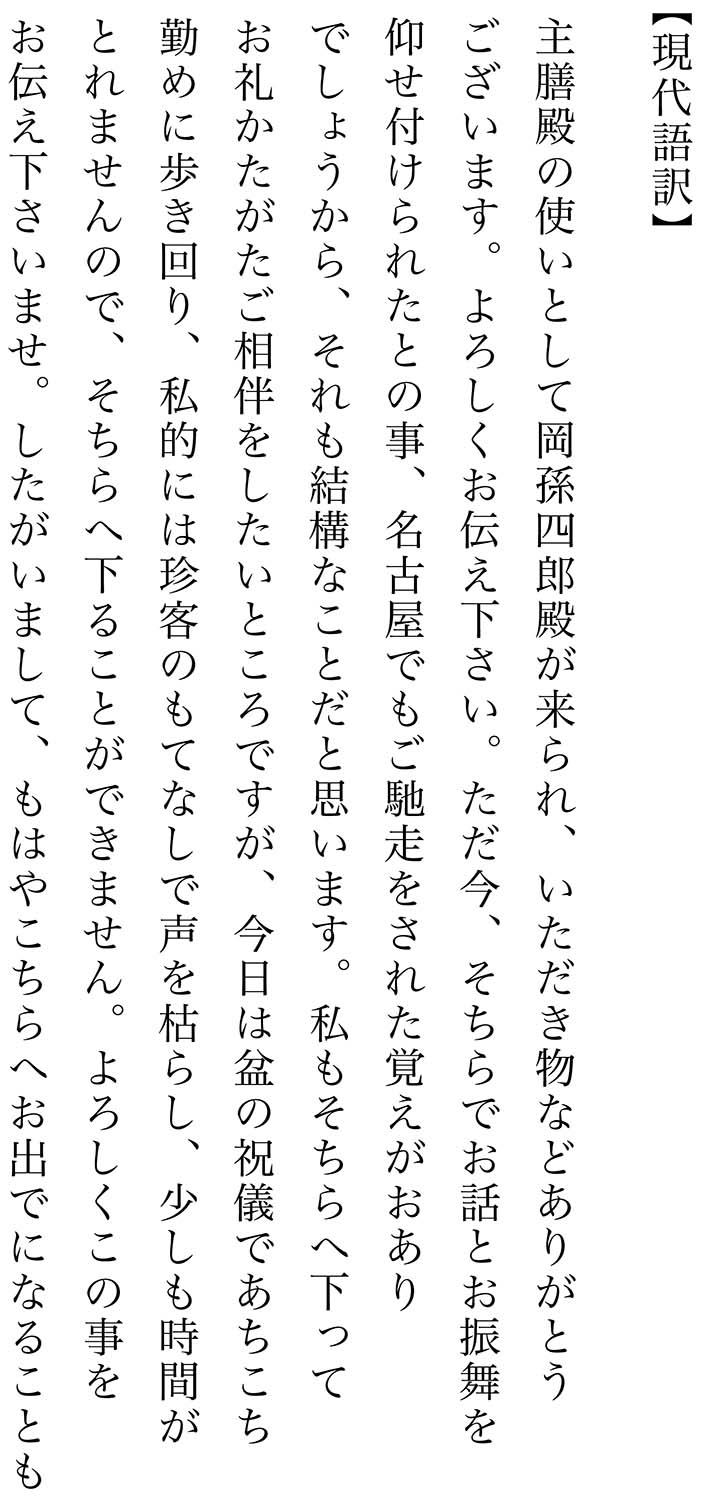

次は「栗本」に宛てた「鐘樓昭乗」の手紙(図3)である。

(前田育徳会蔵 28.2×42.3cm)

図版出典:『光悦の書 慶長・元和・寛永の名筆』(1990年 大阪市立美術館)

この手紙の書風は前掲図2とほぼ同一線上にある。ここに窺える昭乗の線は前掲の書より颯爽として見える。ところが、判読の難しい筆の動きが所々に見えるのは、往々にして運筆が不安定で、流れが早すぎることに起因するのであろう。たとえば3行目、「いとまこひ」の「こひ」や、「まい□□□候へ□も」などの判読不能の部分は、文脈から推しはかると「まいりたく候へとも」であろうが、この部分は読みづらい。さらに、5行目「留守之事」の辺りでも、「之」の線は筆が動きすぎている。11行目「出入」の「出」の筆法も、明確な、安定した筆遣いではない。

書止めの「恐惶□□」を見ると、ここに来る語は「謹言」や「かしく」などであろうとは推測できるが、これは曖昧な書き方である。要するに十分に形が出来上がっているとは言いがたい。

手紙全体を眺めるなら、細太の変化に富んだ、メリハリの利いた歯切れの良さが特徴であり、鐘樓坊期には昭乗の書はこのような書を遺していた証左である。

またよく見てゆくと、8行目や11行目の「可被下候」、10行目「なされ」などの、以後、あまり変化を見せないような書き方は、類型となって、すでにこの時点でも書かれている。昭乗が生涯書き続けることになる滝本流の書は、この時期に(おそらくわりと短時日の内に)身につけたものだろうと私は推察している。

ここで手紙の内容を考えてみたい。「急に名古屋へ下向することになったので、留守をよろしく頼む」というのが大意である。文中に見える「房主」は滝本坊実乗であること、いうまでもない。師弟の仲の良さなども文面からは感じられる。宛所の「栗本」は「栗本坊」であろう。この坊は鐘樓坊の向いに立地していた(『石清水八幡宮史料叢書』1 男山考古録、284頁)。

○

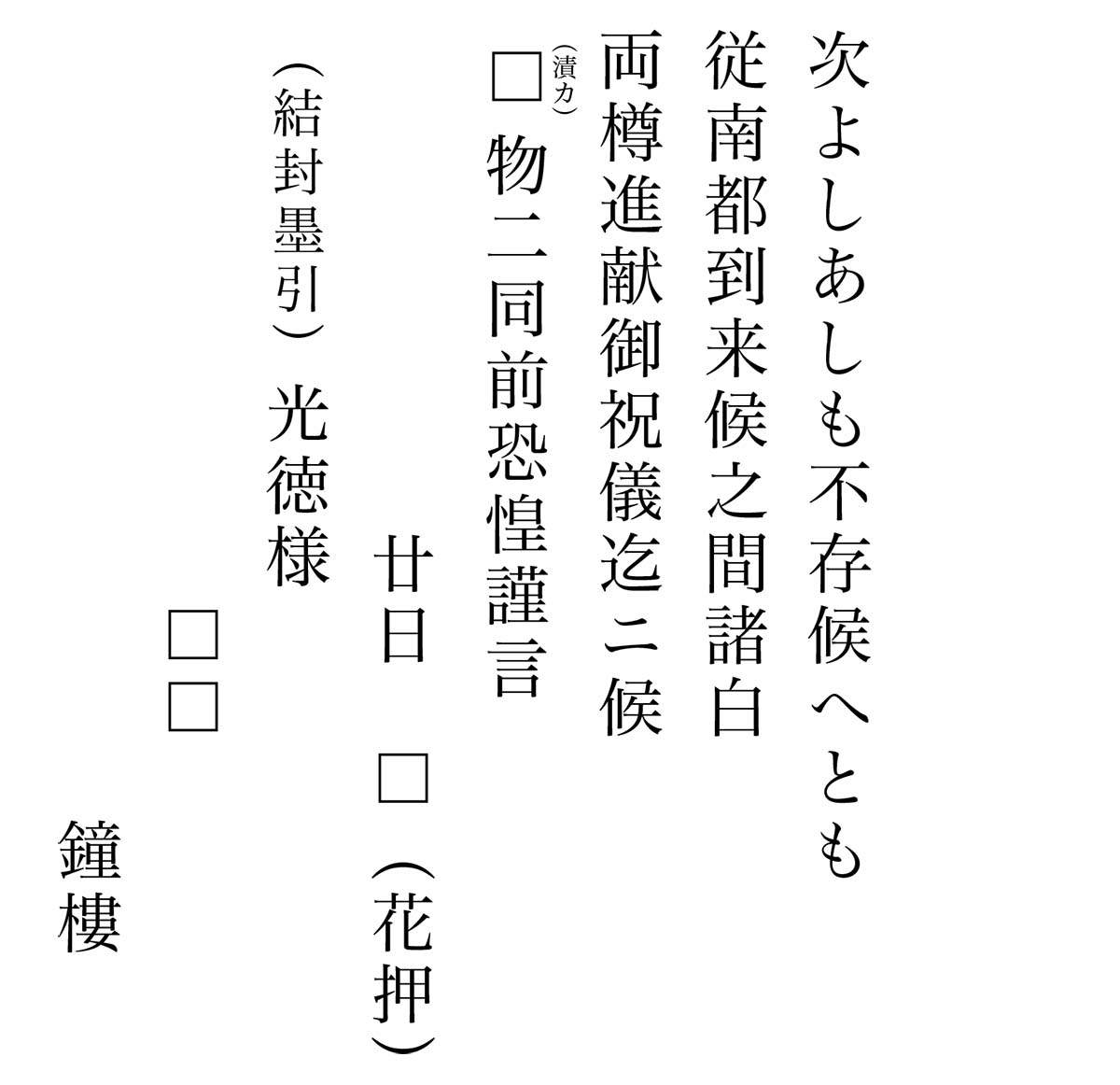

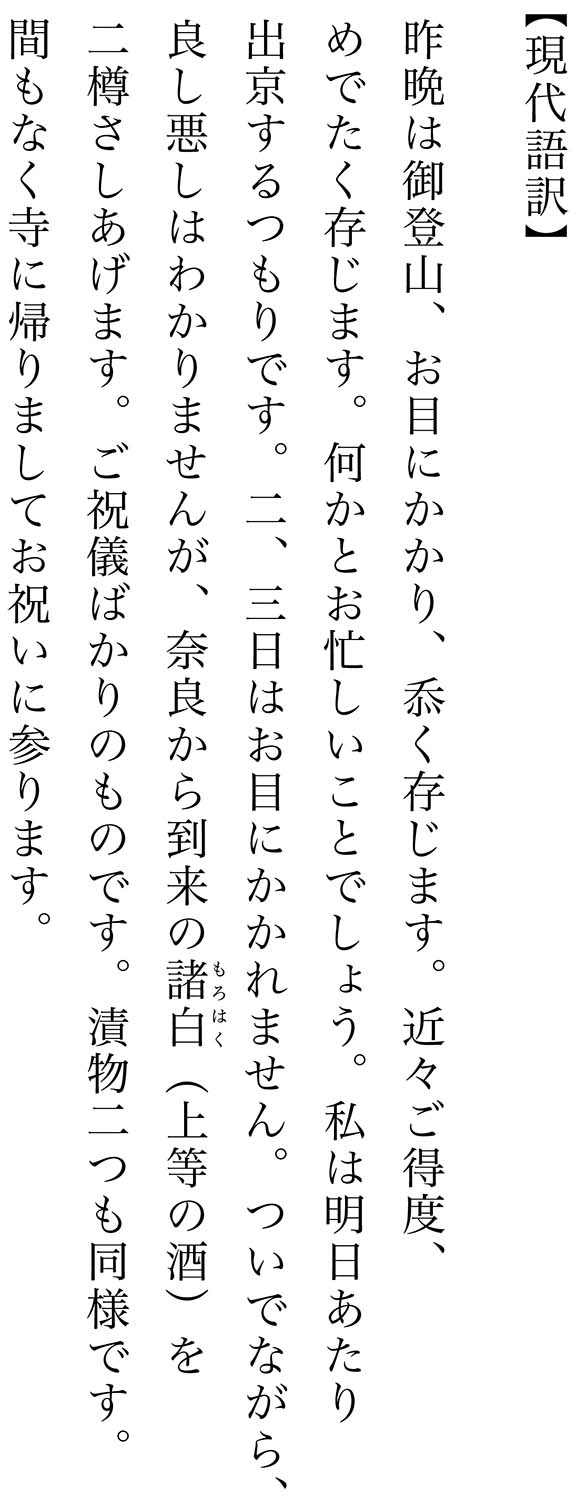

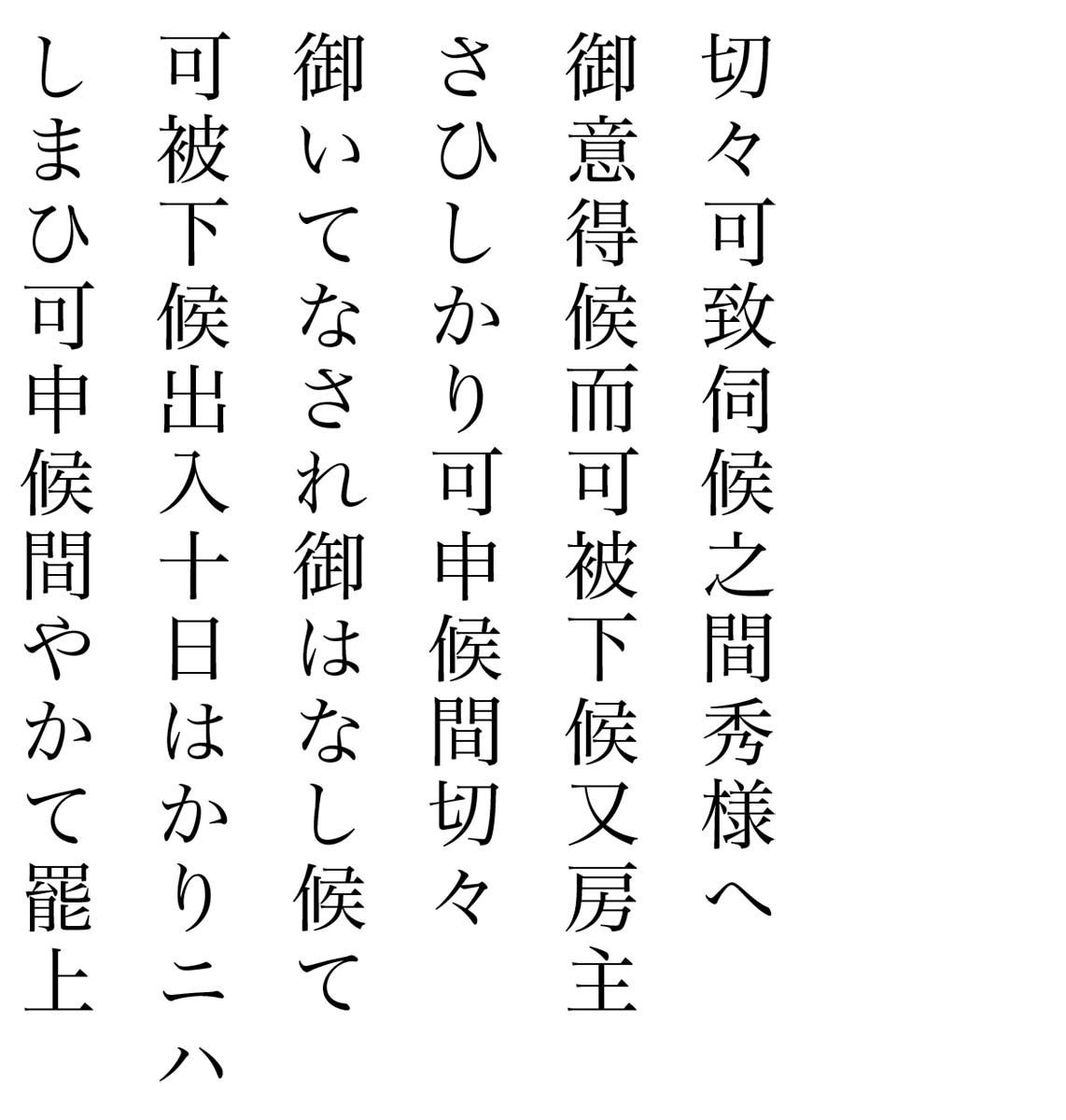

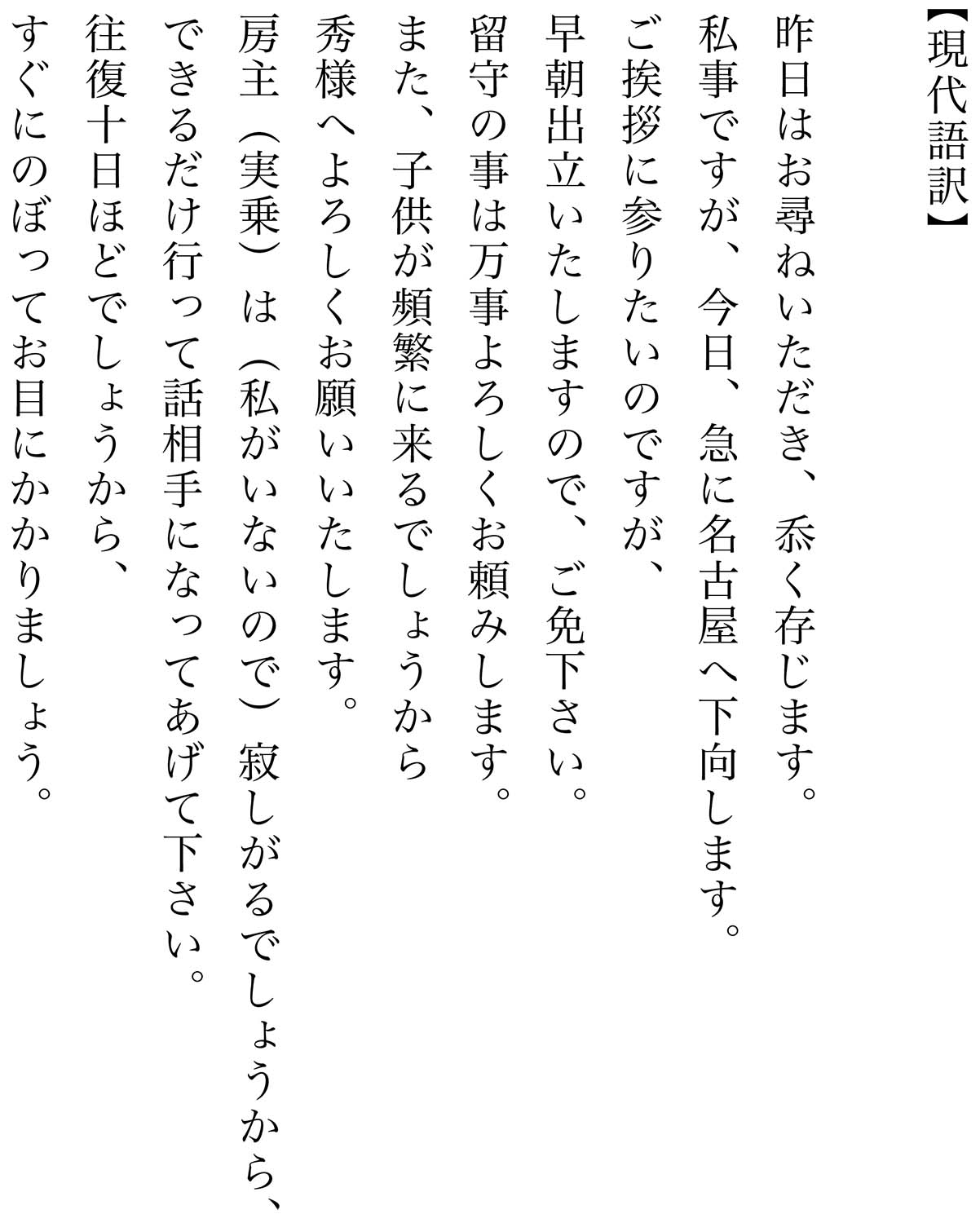

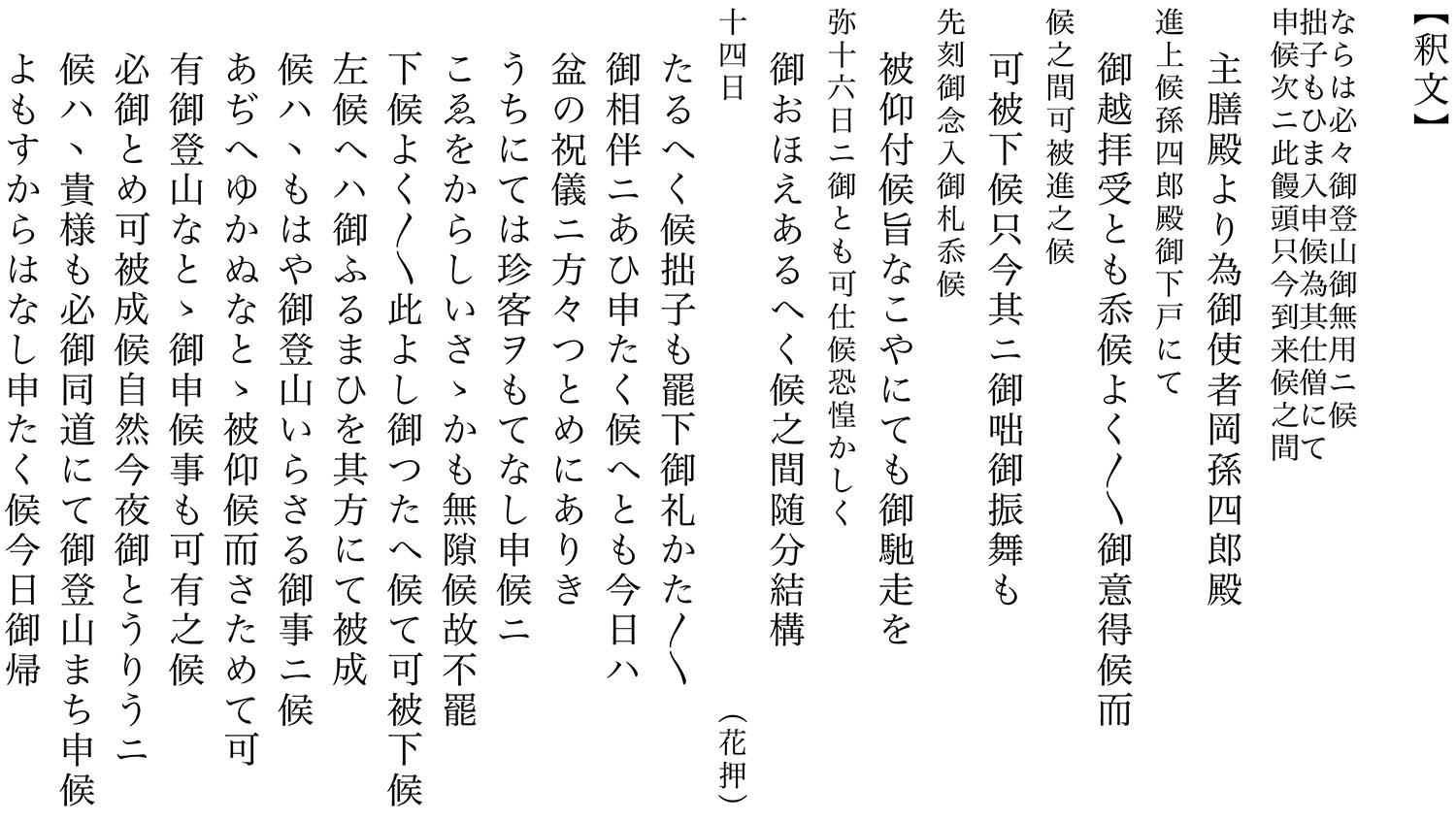

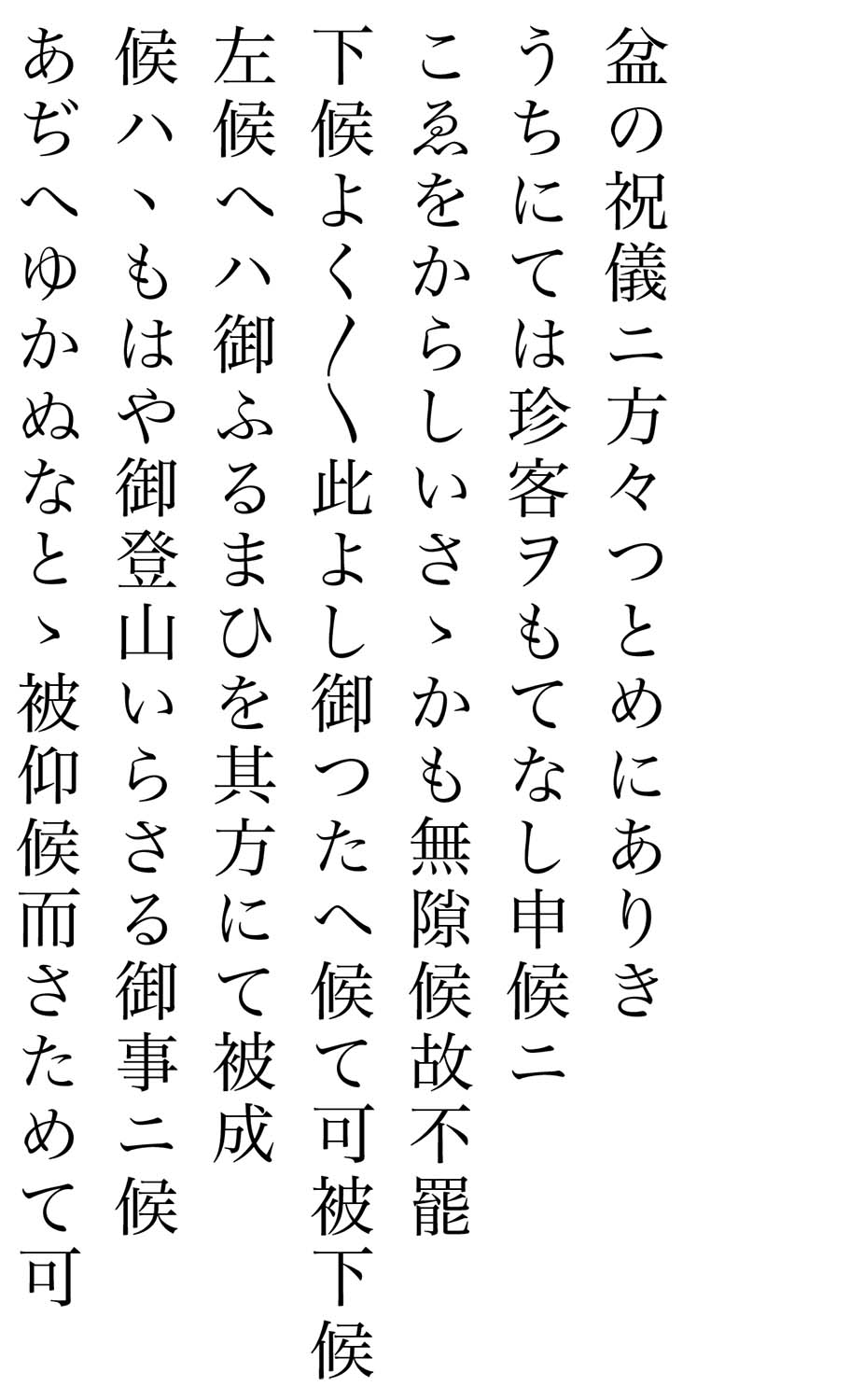

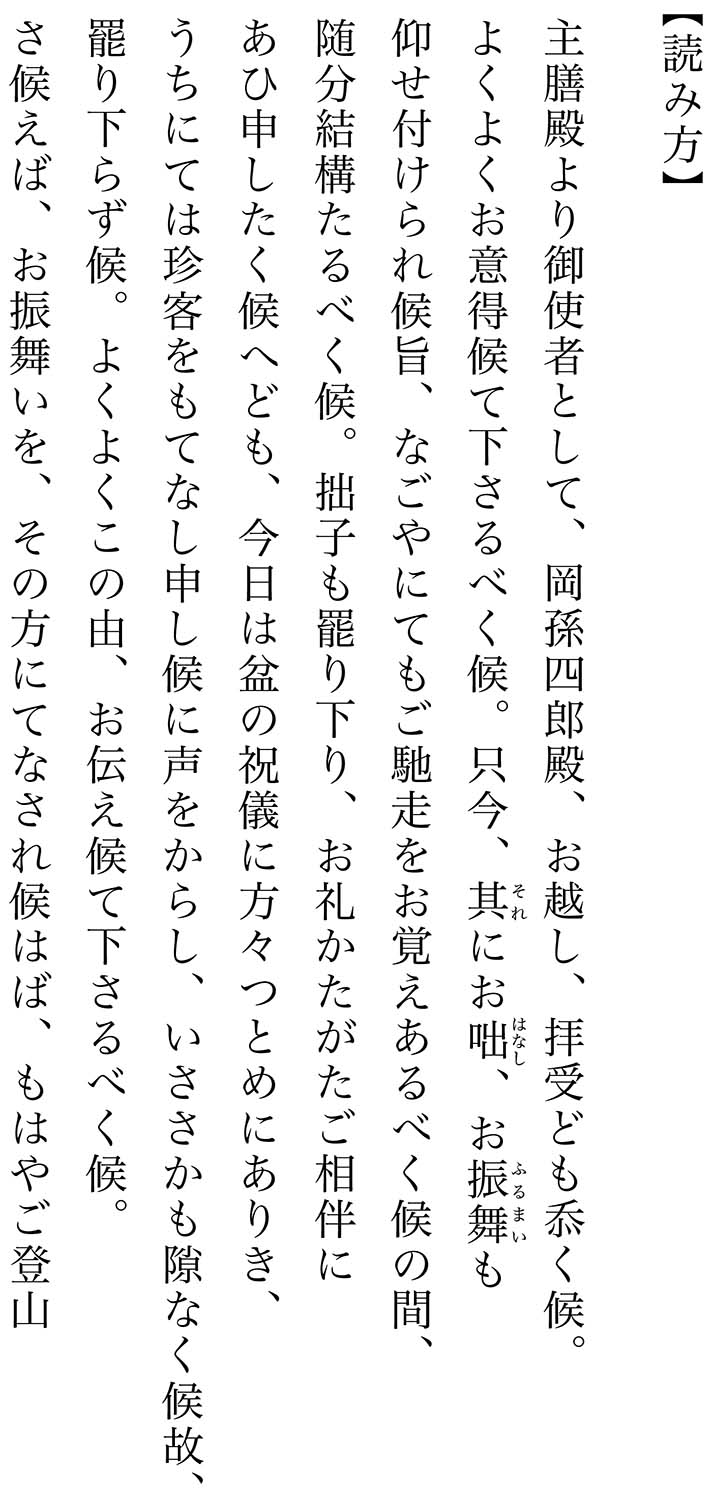

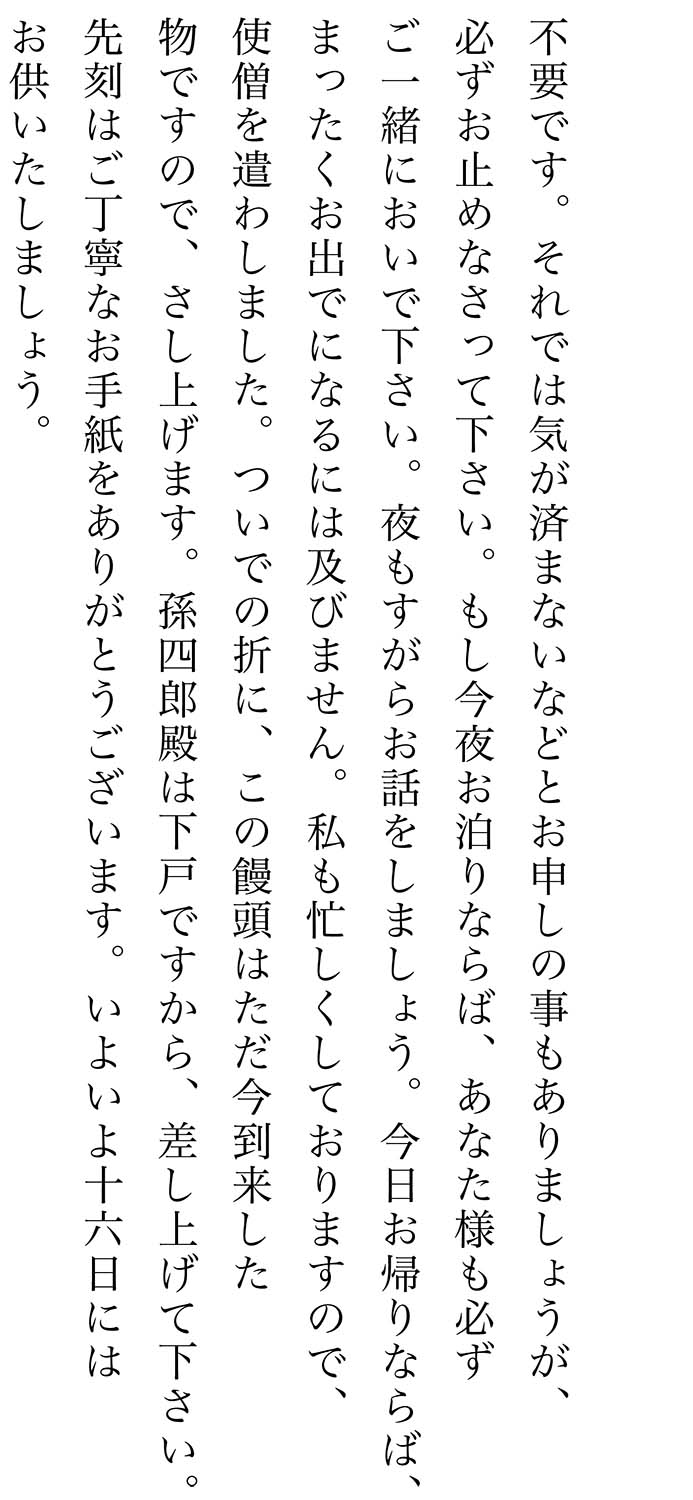

さて次は「宗智」宛の手紙(図4・5)である。

(所蔵者不明 18.0×57.5cm)

図版出典:『利休織部遠州の書』(1995年 佐野美術館)

「主膳」とは尾張徳川家の臣で、舎人《とねり》経長(通称源太左衛門)といい、清洲町奉行、名古屋町奉行を務めた人物である(『尾張役職者公開』名古屋市博物館)。舎人経長の使者として「岡孫四郎」が八幡に来ているのである。昭乗にそのことを「宗智」が知らせてきた。岡孫四郎はいま宗智がもてなしているけれども、これから、孫四郎を昭乗のところに上らせるかどうかについて、相談してきたわけである。

昭乗は答える。(岡は)かつて名古屋で馳走に預かった人でもあり、宗智にもてなしをしていただいているのは結構なことで、そちらへ行って、お礼かたがた相伴をしたいところだが、自分は今、盆のつとめで多忙を極め、下山できそうもないから、よろしく伝えてほしい。また、もしこちらへおいでになっても、私は接待ができないので、どうしてもとおっしゃるのなら、1泊して、明日貴方と一緒に来てほしい。よもすがらお話ししたい。もし、今日お帰りになるならばお越しになるには及ばない、というところである。

そして、図5はその端裏部分である。

書として眺めると、この手紙はすでに完成したものとなっている。図2・3に見えたような運筆の不安定要素は少しもない。その点、のちの式部卿、滝本坊、松花堂時代の書とほとんど変わらないものとなっている。本状はあらかじめ長文となることを考慮してか、やや小さい細めの線で書かれているため、いっそう流麗で、端正である。本文2行目にみえる「忝」、「御意得候而」、3行目の「只今其」、本文4行目の「御馳走」などの筆法は、以後、生涯をとおして頻繁に用いることになる慣用的な綴りで、完全に安定した形に出来上がっている。

○

今回とりあげた昭乗の「鐘樓坊」期の書についてまとめてみよう。ここでは図1の書風だけがむしろ例外的なものであって、図2・3はそれに続くほぼ同一時期と思われるもの。図4はそれに続くころのものと見てよいように思う。

くり返しになるが、図1と、図2・3との間に位置するような書は未発見である。その理由を考えてみるなら、〈実乗が既に完成させた書風〉を昭乗がそのまま引き継いだという事実を反映するものなのではなかろうか。もし、昭乗の書風形成が自身の内なる変化によるものであれば、その過程を示すものがきっとあるに違いないけれど、それは未発見なのである。

こうした、書の獲得・模倣という営みは、もとより昭乗に限ったことではなかろう。これについては稿を改めたい。