文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、

長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。

ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも?

連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。

文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも? 連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。

第13回 松井道珍(古梅園初代)と十市遠忠 その2

実は道珍の生年と遠忠の没年から考えると、道珍が実際に仕えた期間は数年ではなかったか。もし、道珍が数え15歳で元服し出仕したとしたら、せいぜい4年間ぐらいの奉公で、その後の彼の長い人生からすれば、ほんの僅かな期間でしかなかったことになる。にもかかわらず、彼は常に遠忠の家臣であったと述べるのだ。おそらく、道珍は遠忠という武将に大層心服していた故なのだろう。それは単に猛々しい武将として戦に強かっただけではなく、歌道や書に通じた文化を担う知識人としての遠忠に、心惹かれていたからに違いない。

遠忠亡き後の十市氏は、息子の遠勝(?-1569)が跡を継ぐが、ちょうど悪弾正と呼ばれた松永久秀が大和へ侵攻、その矢面に立たされることになった。筒井氏などと結んで対抗した遠勝だが、破れて娘のおなへを久秀の息子・久通へ嫁がせることで和議を結んだ。しかし、それで落ち着いたかというと、再び筒井氏と手を組んで松永氏へ反旗を翻したり、右往左往しているうちに、永禄11(1568)年に織田信長が京へ上洛。松永氏も筒井氏も同じくその配下となってしまう。そして、翌永禄12(1569)年に遠勝自身が死亡。結局、残された十市氏の一族郎党は、大枠では織田氏の勢力下にありながら、娘のおなへを中心とした松永派と、遠勝の弟・常陸介遠長を中心とした筒井派に分かれ、ますます混乱して行く。天正5(1577)年、松永久秀が信長に反抗、息子の久通ともども討たれて松永氏は滅亡、おなへは生き残り十市氏へ出戻る。片方が消えたのだから、十市氏も1つにまとまるかと思いきや、突如おなへが掌を返すように今まで対抗していた筒井氏の重臣の布施氏から婿養子を迎え、十市氏の本家だと宣言。同じ筒井氏のもとで臣下となっていた遠長と一党(元々の十市氏内の筒井派)は、この行為に激怒。結局、十市氏の家督を巡るこの争いは、一族郎党同士が刃傷沙汰に及ぶに至ったと伝わっている。

この間、道珍がどうしていたのか、まるでわからない。十市氏の家臣のままであったなら、さぞや苦い思いをして過ごしていたことだろう。そして、松永久秀の滅亡に巻き込まれ、十市氏家督争いが紛糾を極めた天正5年こそ、古梅園に伝わる道珍が製墨業を始めた年にあたるのだ。詳細不明ながら、身内同士が斬り合いになるという事態に愛想をつかした彼が、武士を捨てる決心したとしても、なんら不思議はないだろう。

十市氏にまつわる話をもう少しだけ。

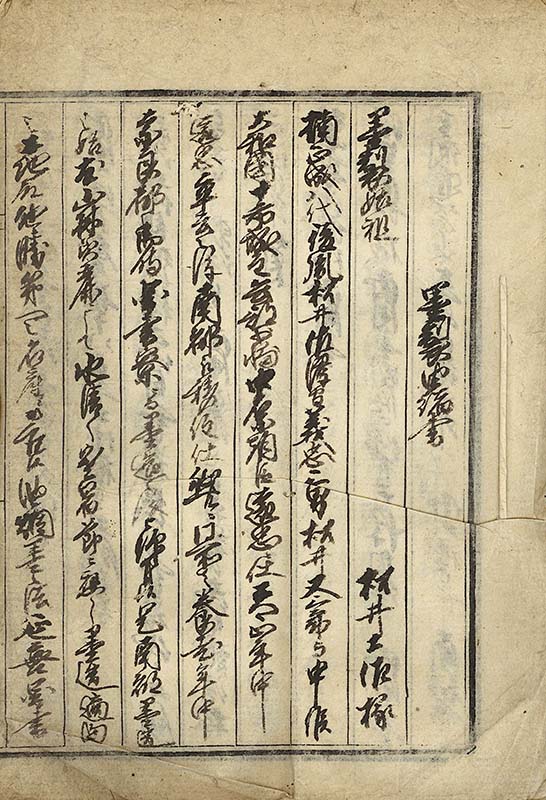

戦国時代の歴史を記した基礎文献に『多聞院日記』という史料がある。近年ベストセラーになった『応仁の乱』なども、おおいにその恩恵を被っているのだが、興福寺の塔頭であった多聞院の記録であるこの日記には、毎年のように職人を呼び寄せて油煙墨を作らせるという貴重な記録が残されている。材料となる油や膠などの量や価格、職人の手間賃や食事代、出来上がる油煙墨の数量など、こと細かに書かれた一方で、高級な贈答用や時にはお金の代わりに支払われたりする墨の姿が記録されている。それらのことを記したのが、院主であった長実房英俊(1518-1596)、彼は十市氏の出身だったのだ。

道珍と同じ時代を生きた英俊、同じように十市氏と墨に関わりを持った2人。何か関連があったのなら興味深いが、歴史というのはそれほど都合よく詳らかになってくれない。ただ、日記の中には、英俊に仕える人物の1人として、又三郎という名の者がいた。残念ながら墨作りとは全く関係のないところの記録だが。

ところで、道珍は後々土佐掾という官位を賜ったのだが、それが慶長8(1603)年のことだと言う。道珍の没年は1590年……う~ん、後考を待つ。

(第12回参照)

*掲載資料は個人蔵