文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、

長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。

ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも?

連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。

文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも? 連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。

第11回 鎌倉末期の匂い──南都油煙起源考 その2

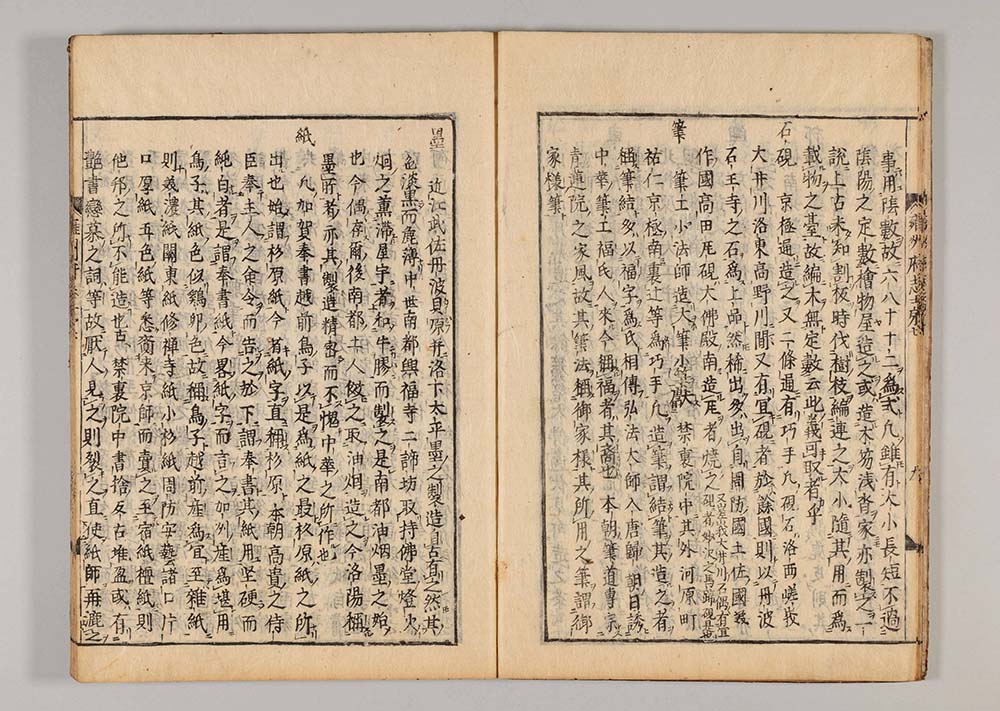

泰平となった江戸時代、文化の気運が盛んになり、寺社仏閣など観光地やら珍しい事物やら、名産特産品やらに目が向いて、今で言うガイドブック様の書籍がヒットした。その嚆矢の1つ、黒川道祐(1623-1691)が貞享元(1623)年に著した『雍州府志』にはこんなことが書かれている。

墨 近江の武佐、丹波の貝原並びに洛下の太平墨の製造、古よりこれ有り。しかしその色は淡い黒であらく薄い。中世に南都の興福寺二諦坊が持仏堂の灯火の烟の屋宇に薫滞するのを取って、牛膠に和して製す、これ南都油烟墨の始まりなり。今もまた存在する。それ以後南都の土地の人はこれに傚い油烟を取って墨を造る。今は洛陽の墨所と称する者、亦その製造精密にして中華の作る所のものにも愧じない。

南都油煙墨の起源について、前回見ていた突拍子もない平安時代から、現実的な「中世」へと下ってきた。道祐は、名を玄逸、号を静庵、梅庵、遠碧軒などと言い、元は安芸浅野家の儒医を務めていた。筑前黒田家の藩医であり、同じような境遇の貝原益軒(1630-1714)とは知己で、両人とも同じような嗜好で書籍をものにしている。

ということで、奈良の地へ何度も足を運んだ益軒も、道祐よりは後になるが、奈良の油煙墨に触れている。しかも、「中世」という少々漠然としたものから、一歩踏み込んだ内容で。

奈良の墨は、明徳(1390-1394)應永(1394-1428)の比、興福寺の二諦院に製する處是はじめなり。其墨今に有。其面に、日本奈良墨始の六字を書けり。(貝原益軒『扶桑記勝』 ※西暦追記は筆者)

なんと、室町時代の具体的な年号が登場、南都油煙墨の起源を語る史家にとっては、有難いことこの上なく、渡りに船、鬼の首の類である。お陰で、さまざまな書物にその始まりは「明徳応永の頃」と書かれ、もう少し慎重だと「室町時代」などと書かれるようになった。

がしかし、奈良に赴いたある時にどこぞの僧侶に聞いたらしいこの話、「その墨今に有り」とか「その面に日本奈良墨始」と書いてあるとか、人寄せパンダ並みに胡散臭さぷんぷんではなかろうか。

史家の中でも勤勉で慎重な人々は、多くの史料に目を通し、ある種の匂いを感じ取る。無論、胡散臭さにも敏感だ。で、そんな方々は、南都油煙墨の起源について、「鎌倉から室町にかけて」と、少々広い期間を取って述べる。

そう匂い、それはこんな感じであらわれる。

五明廿本、筆廿管、油煙一廷、茶五甬これを進め候、左道の至りに候、恐々謹言。

七月十八日 貞秀 明忍御坊

(『鎌倉遺文』第31巻 長井貞秀書状 金沢文庫文書 徳治3(1308)年)

鎌倉幕府の中枢にいた長井貞秀(1280?-1308)が、称名寺の二世長老となる高僧の明忍房剱阿(1261-1338)へ送った書状。「五明」は扇を指し、しばしば贈答品に使われた。「五明」「筆」と並ぶこの贈物、どう見ても鎌倉の産品ではなかろうし、雅な京都や奈良の香は否めない。で、肝心の「油煙」だが、当時中国製の油煙墨もあることだし、はたまた奇跡的に国内の別の場所で作った可能性も無きにしも非ず。しかし、中国製なら通常は唐墨と書くだろうし、南都の油煙墨である可能性は極めて高かろう。ただ、もっと多くの事例が見つからないと、早計に断定はしかねる。そう言いながら、勤勉さに縁のない筆者は、それ以上史料捜索を行っていないのだから、始末に負えない。ということで、この「油煙」が南都油煙墨であるかは、あくまで未だに可能性。故に、匂いの範疇に留まるのだ。

ちなみに、この徳治3年は、興福寺が強訴に及び、春日神木が入洛して京都は大騒動になっていた。その矢面に立っていたのが六波羅探題南方の北条(金沢 かねさわ)貞顕(1278-1333)。言わずと知れた称名寺のパトロンであり、貞秀にとっては従兄弟にあたる。貞顕にとって貞秀と剱阿は、最も信頼するブレーンだった。取り上げた書状より遡ること2か月程の5月20日の同じ貞秀から剱阿へ宛てた書状に、「南都御沙汰已御注進候」とある。これは幕府が裁定を下したことを指していて、わざわざ剱阿へ知らせているところから見ると、剱阿もいろいろ知恵を出していたのではないか。7月12日、この強訴は無事解決し、神木は奈良へ帰座。先の書状の日付は7月18日、知恵を借りた剱阿へのお礼として、京都や奈良の名産品を贈ったと考えると、なかなか収まりが良い。

だが、まぁ、筆者も慎重派。なので、南都油煙墨の起源は何時と問われれば、「鎌倉から室町にかけて」と答えよう。いや、もうちょっと突っ込んで「鎌倉末期には存在した匂いがある」とでもするか……。

(京都府立 京都学・歴彩館 所蔵)

出典:国書データベース