鑑定から鑑賞へ– tag –

-

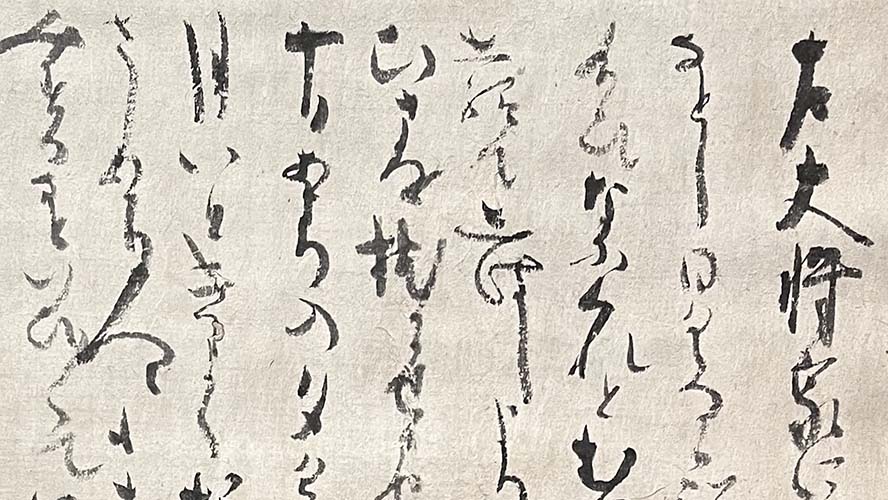

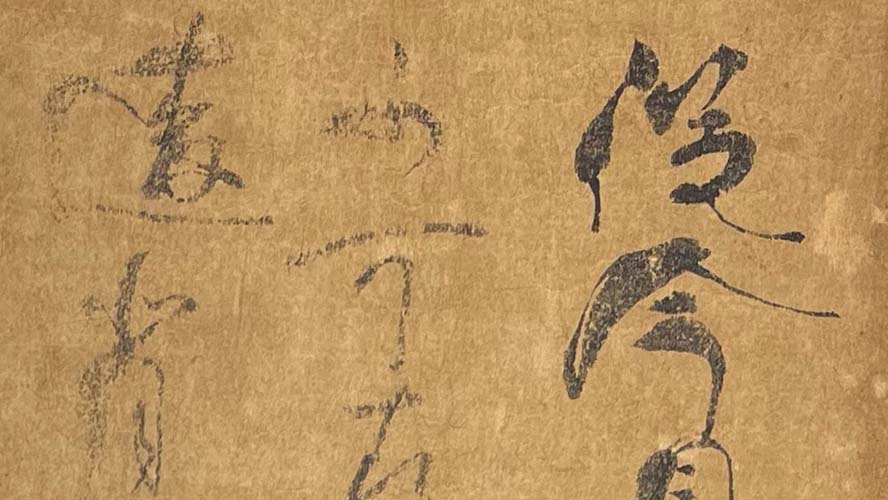

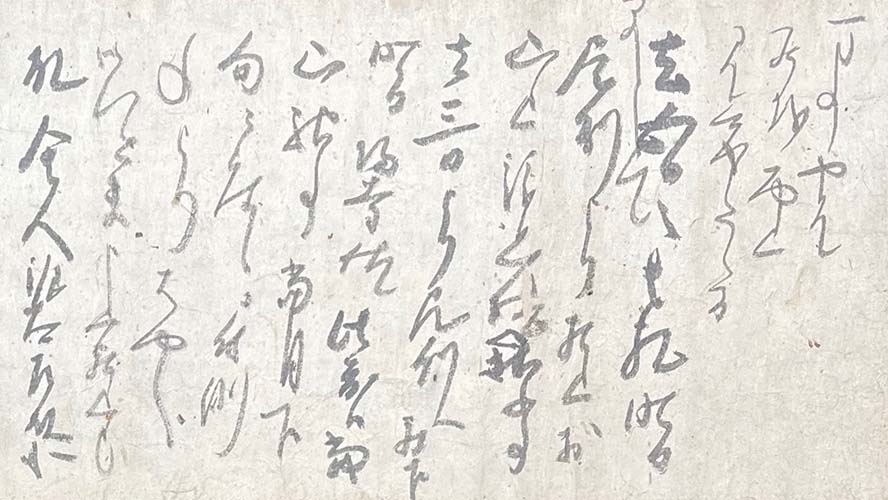

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第17回 新出の近衛信尹筆和歌

若き近衛信尹の和歌の書。完成した信尹の書にはない書風の揺らぎ。尽きせぬ魅力を持つ佳品。 -

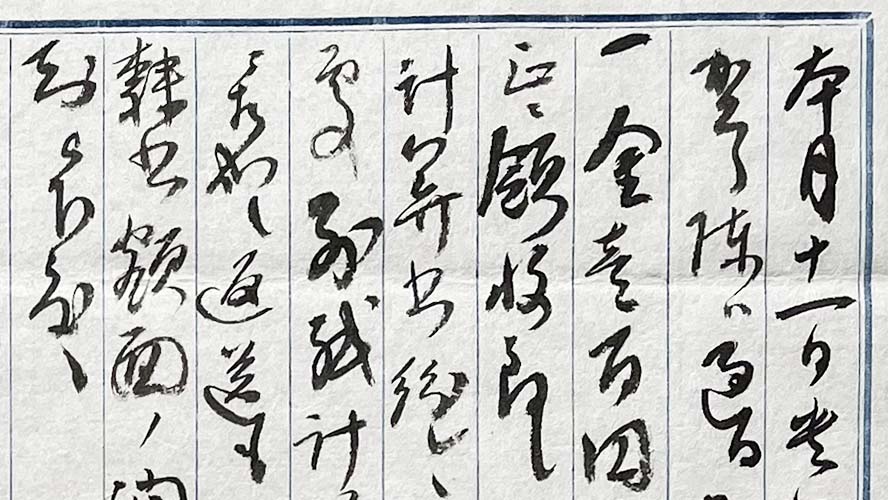

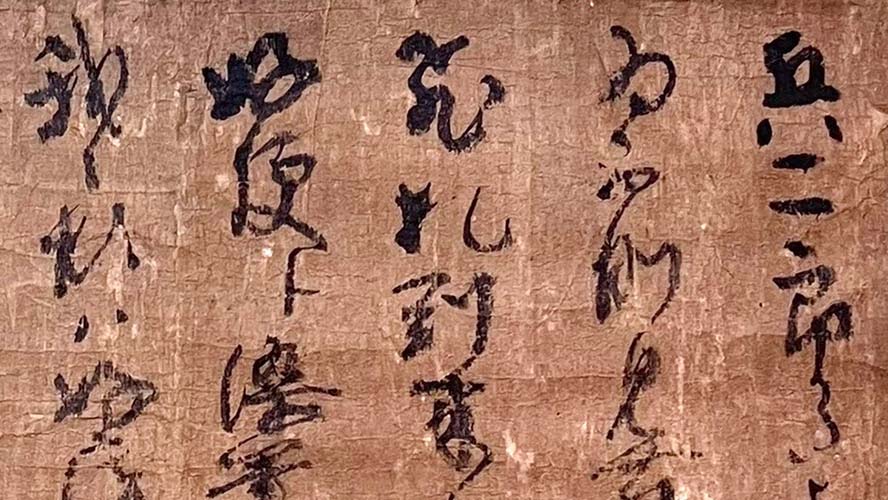

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第16回 [コラム]日下部鳴鶴と贋作者

薄手の罫紙にゆったりとした運筆で、当時、多く出回っていた自身の贋作について触れた手紙。 -

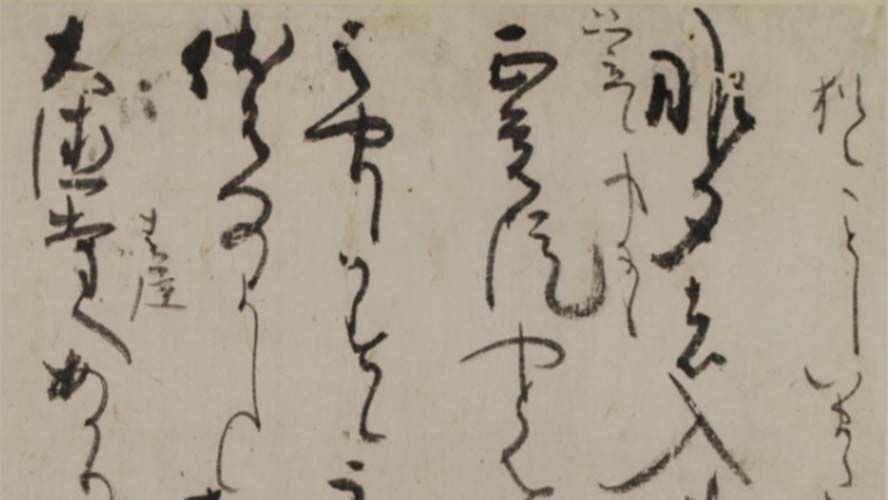

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第15回 [コラム]松花堂の名と昭乗の庵居開始の時期

寛永の三筆のひとり、松花堂昭乗。「松花堂」という庵名は、いつから使用され始めたのか。 -

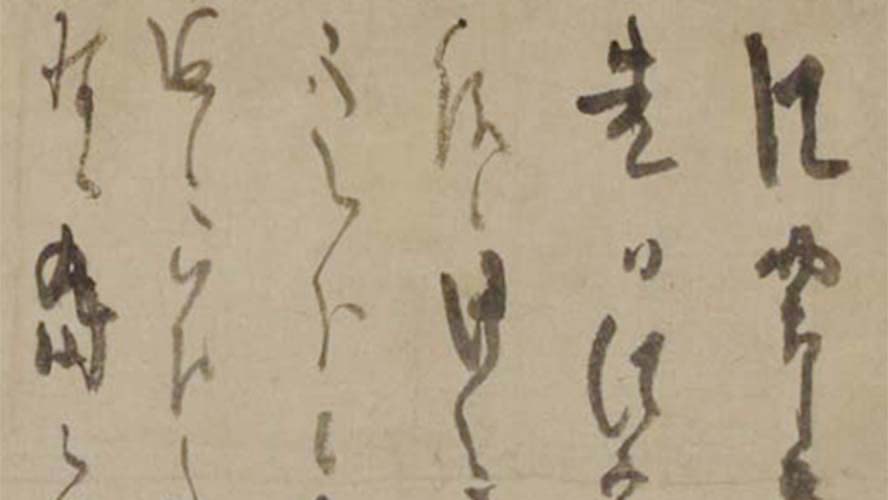

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第14回 定家様のゆくえ(下) 定家様と小堀遠州

江戸初期の茶人・小堀遠州は、定家様・冷泉様を自在に駆使し、瀟洒な書風を創りあげた。 -

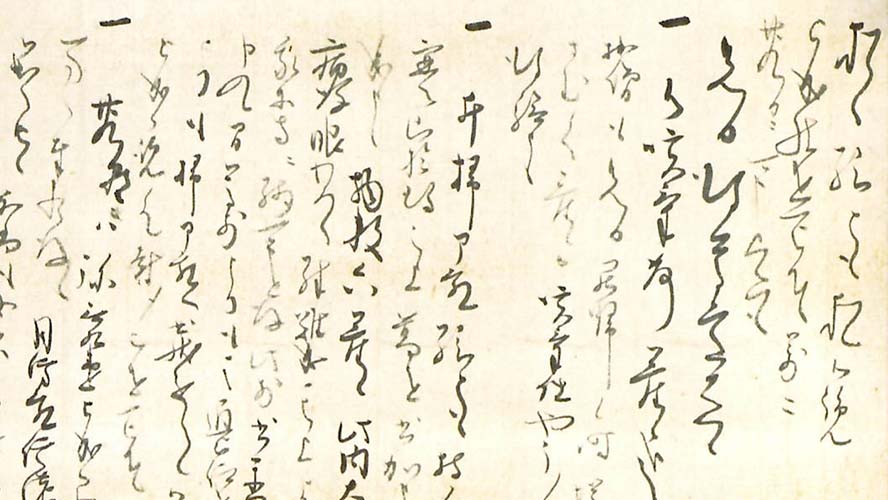

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第13回 定家様のゆくえ(上) 冷泉為満筆と思われる歌道入門誓詞の断簡から

藤原定家の書風、定家様は、後世、300年を経て、定家の末裔、上冷泉家のなかに復活した。 -

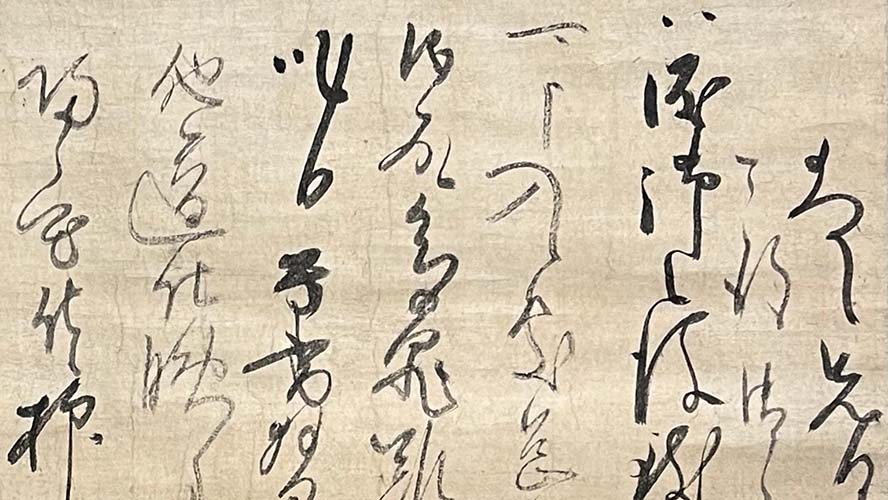

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第12回 烏丸光広② 源氏物語についての手紙

国文学に造詣の深かった光広。源氏物語の写本の鑑定を依頼された回答の手紙。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第11回 烏丸光広① 「権跡の古本万葉集」の手紙

寛永の三筆に並ぶ烏丸光広は、異色の存在。彼の書は手本としてほとんど普及しなかった。 -

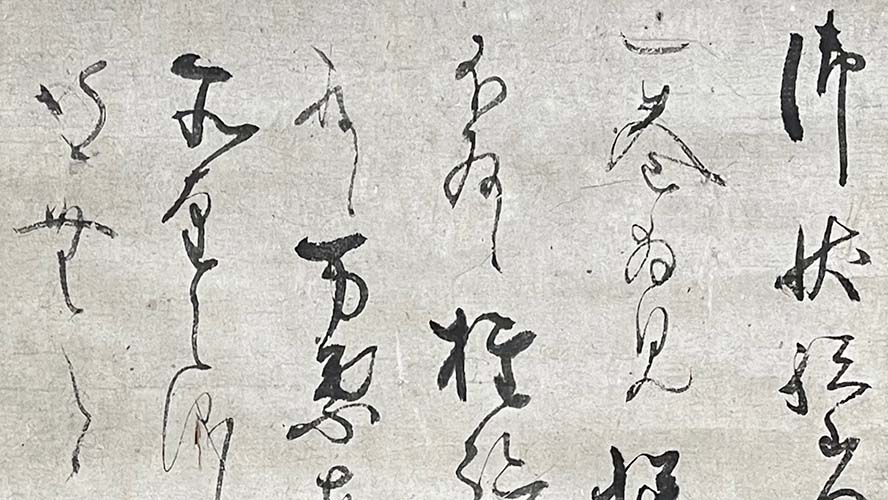

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第10回 松花堂昭乗② 永井直清宛の手紙

小堀遠州を中心とする数寄者サークルの重要な一員だった昭乗。茶友に宛てた最晩年の手紙。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第9回 松花堂昭乗① 「紹意」宛の手紙

近年、松花堂昭乗と尾張徳川家との関係を示す史料がいくつも見つかっている。 -

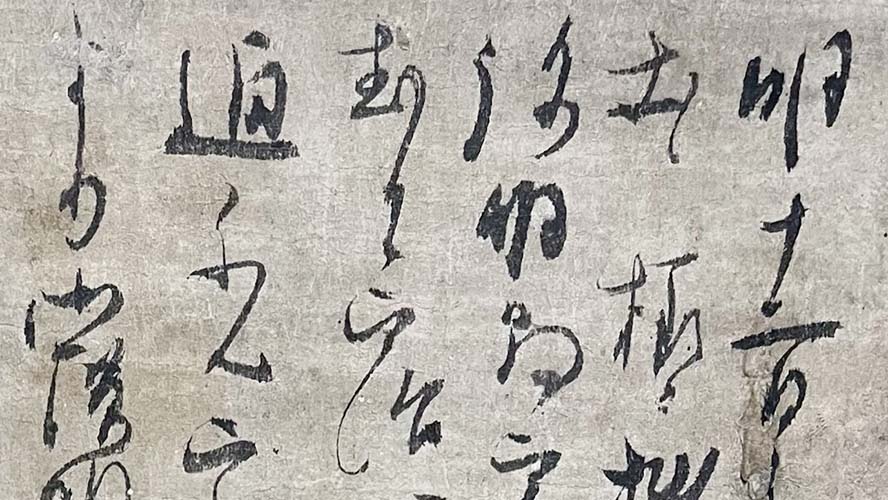

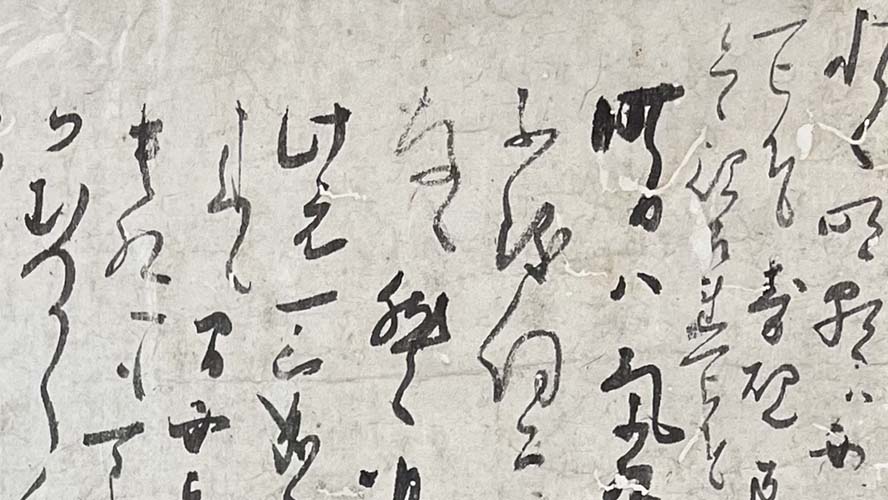

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第8回 近衛信尹② 藤勘十宛の手紙

堂々とした書風の、近衛信尹の手紙。「寒天の在陣」とは、いつの戦のことなのか。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第7回 近衛信尹① 「両安」宛の手紙

近衛信尹の書風は長い年月の間に幾分の揺り戻しをも持ちながら、徐々に形成されていった。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第6回 本阿弥光悦② 山久兵衛宛の手紙

光悦の書は、年齢とともに変貌する。そこには、各期ごとにそれぞれ違う味わいがある。