増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第4回 自筆書状の尽きせぬ魅力

その人自身が筆を執った手紙は、歴史の材料としても評価が高い。本人の書いたものである以上、同時代の一次史料という点において、他人の手で編纂された史書などより、はるかに信憑性がある。またその一方で〈書画骨董〉という言葉もあるように、書は美術品でもある。これが書の持つ複雑な面である。

たしかに、こうした書の用の面だけを取り出して(文書が単に文字を介して相手に中身を伝えるという機能の面を)見るなら、筆跡がたとえ自筆であろうと代筆であろうと、まったく違いはない。手紙は単なる文字で、そこに書かれた事柄が正しく伝わればそれで事は済むということになろう。その観点に立てば、これが自筆であれ、右筆であれ、正確でさえあれば仮にそれが写しであっても、史料としての価値に変わりはない、まったく同等だという理屈になるだろう。しかしはたしてそうだろうか。

日本史の屋台骨をなす重要な史料の多くは写本であること、既に述べておいた。しかも今日では、それら筆で書かれた史料の活字化もかなり進んでいる。そもそも活字にするという行為自体、写本の最たるものであって、人が書き写したものである以上、そこに間違いはついてまわり、完璧などということはあり得ない。

もちろん、本人が書いても書き間違いはあろう。いまここで、写し間違いなどの問題は措いておくにしても、「書は人なり」というときに、その書が本人の真筆であるということはいかなる意味を持っているのであろうか。書としての鑑賞に堪え、また評論に価するのは真蹟なのである。そこにこそ、書く人の息づかいや脈拍、体温までもが宿っていると私は思う。

さて、文字と書とはよく混同される言葉である。しかし、両者は同義ではない。どう違うのか。答えは簡単である。人が意を伝えるために筆で書いたものが書であって、そうでないもの、たとえば活字なども含めると、これは文字である。だから、読む者に単に内容を伝えるだけならば、本人以外の筆、あるいは活字であっても事足りるのである。

現代の例。パソコンなどを用いて印字された手紙や電子メールなどよりも、手書きの、しかも筆で書かれた手紙のほうに、その人を感じるとよく言われる。それが単なる文字ではなく書であることが、人の心に強く訴えるからにちがいない。それも、硬筆で書かれたものよりも、柔らかく表現力豊かな、毛筆によって書かれたものであれば、なおさらである。活字のような無機質な媒体にはない人間味のあらわれるところに、筆跡《ふであと》の最大の魅力があるのではないか。

かつて兼好法師が「見ぬ世の友」と評したように、筆跡の魅力は、書が故人を偲ぶよすがとなることにある。その点、画家が描いた忠実な肖像画であっても、当人の書いた書には遥かに及ぶまい。その絵があくまでも他人の仕事である以上、その人に肉薄するのに自筆に勝るものはないように思う。

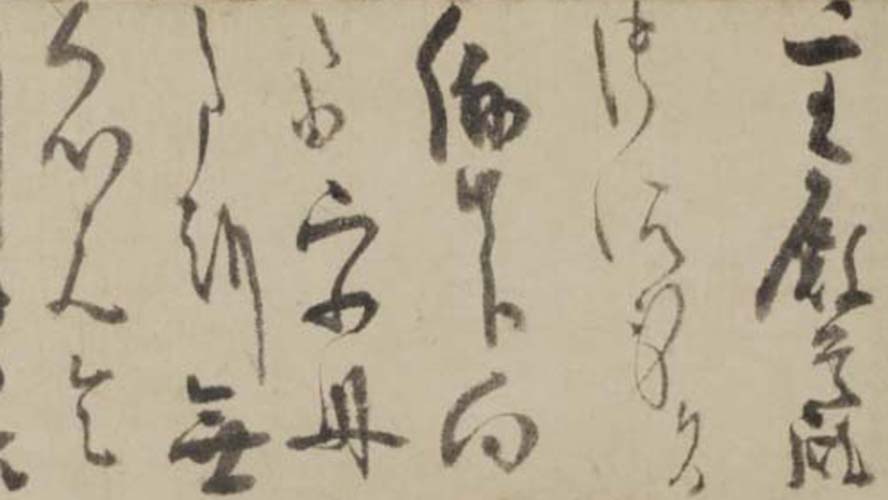

手紙を書いて使者に届けさせる。そのとき、飛脚を用いることもあるが、使者を立てるほうがいっそう丁寧である。江戸時代初期以降は、使者は封をした手紙を木箱に入れて運ぶ習慣(沢庵宗彭の手紙の中に、そう述べているものがある)ができる(図1)。受け取った人は、使者を待たせたまま返書を書き、主のもとへ返す。あいにく宛所が不在の時は即答がもらえないから、やむを得ず使者は状を置いて帰らざるをえない。その場合、受けた側は、のちにあらためて返事を書くことになる。これは片便宜《かたびんぎ》と言って喜ばれなかった。

江戸時代の状箱と蓋。素材は桐。薄く漆がかけられている。

今は紐はなくなっている(架蔵 縦34.5、横5.6、高さ3.4cm)。

使用する際は、宛所が墨書され、用が済めば拭き取られたようである。

また、差出し人、宛所に身分差のあるときは、書き方にも工夫が必要なこと、前述のとおり。多くの場合、宛所には脇付《わきづけ》(人々御中、玉床下、など)を書き、宛所に近侍する者などに宛てた形をとり、主人への披露を乞う。しかし、これも時代とともに脇付は形だけのものとなってゆく。

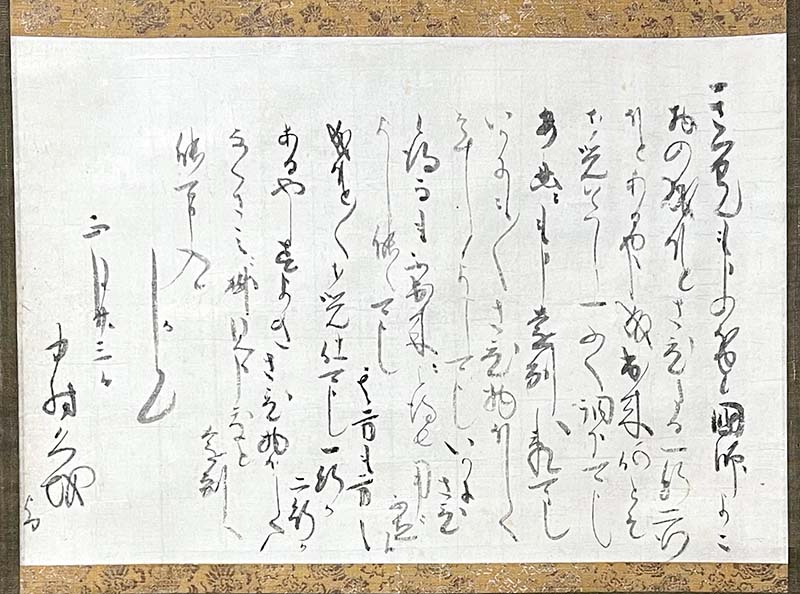

身分が高→低のような場合、宛所の位置は料紙の下部に追いやられたり、宛所にも「殿」や「様」をつけず、呼び捨てにさえされる。たとえば、加賀藩主前田利常(1594~1658)が中村久越(1590~1677)に宛てた手紙では、利常は「久越」とだけ呼び捨てに書き、かつ自分の名さえも省略している(図2)。藩主と家臣の関係ならばこれでよかったのである(ただし、封が結封《むすびふう》の場合においては、宛所は紙面下方にしか書くことができないから、位置は相手との身分差とは必ずしも関係ないということになる)。

中村久越に宛てた加賀藩第三代藩主前田利常の手紙。

奥の上書《うわが》きには「中村久越まいる」とだけ書かれる(架蔵 31.9×46.7cm)。

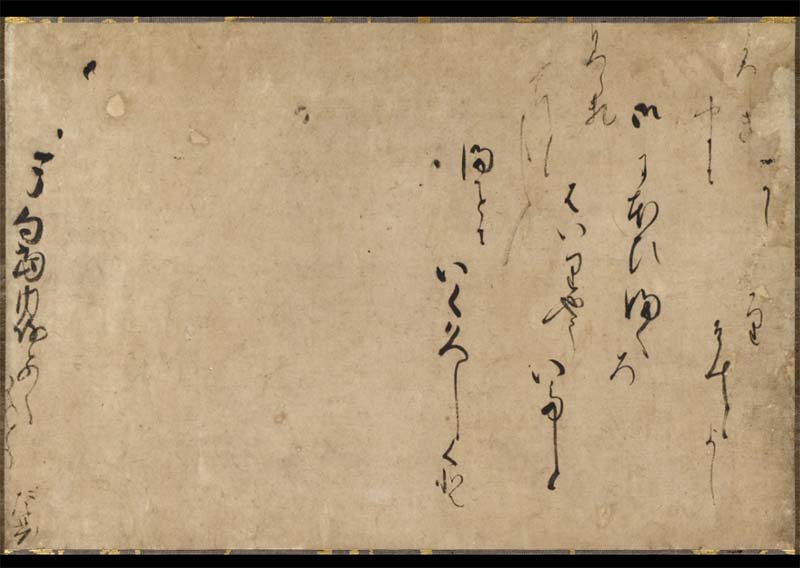

また、摂関家などでさえ直接に天皇に宛てることはなく、その場合、お側に仕える女性である長橋局《ながはしのつぼね》(勾当内侍《こうとうのないし》とも=天皇に近似する女房)に宛てて書き、彼女に披露してもらうことになる(図3)。後水尾天皇(1596~1680)の弟近衛信尋《のぶひろ》(1599~1649)は菅《かん》式部《しきぶ》という女官に宛てて書いている。

勾当内侍(長橋局)に宛てた聖護院《しょうごいん》道晃《どうこう》親王の手紙。

受け取った彼女は、これを後水尾天皇に届けた(架蔵 29.5×44.4cm)。

逆に、天皇発給の手紙は、側にいる女官が代筆をする。女房が奉《うけたまわ》って書くところからこれを女房奉書《にょうぼうほうしょ》という。綸旨《りんじ》でも、詔書《しょうしょ》でも、天皇は原則、筆を執ることは滅多になく、奉者《ほうじゃ》が執筆した。しかし、なんらかの事情で自身が筆を執らざるを得ない場合、女官の立場に立って奉書を書く。これが宸翰《しんかん》女房奉書である。その書が宸翰であるのか、女房が書いたものかは、筆跡を見て判断するしかない。これも書の文化のひとつのありようである。

さて、江戸時代には飛脚が発達していたから、遠くへの便があるときはいくつもの手紙をまとめて届けることもできたが、飛脚はただ届けるだけだから、使者のように待っていて返事をもらって返ることまではしなかったであろう。だから、使者の持参する手紙のほうが飛脚便より敬意は上なのである。また、使者はあらかじめ主人から説明を受けて持参するのだから、ことに戦国武将間では「詳しくは使者が口頭で話します」などとしばしば書いている。こうした慣習は使者が、途中万一落としたりなどによる秘密の漏洩を防ぐことにもつながったようで、おのずから手紙の文も骨子だけの短文となる。

自筆と右筆について。

右筆《ゆうひつ》(祐筆)の「右」には助けるという意味がある。つまり右筆とは代筆である。

武将に、いったいいつごろから右筆という職分が生まれたのかは不明である。平安時代末期には、木曾義仲に仕えた大夫坊《たいふぼう》覚明《かくみょう》という右筆の名が知られる(『平家物語』)。もともと、武将に近侍する知謀にたけた側近の中から能書家が主人の代筆をする。中世以降、武将の発する文書は右筆書きが多いと思われている。しかし、右筆自身はそこに名を残すことはしないから、その名はほとんど知れず、また、自筆か右筆かも、筆跡によって判断するしかない。

ところが戦に明け暮れていた世が終わる、桃山から江戸時代のころ、武将個人間での手紙のやり取りは自筆が主流となる。当時盛んとなった茶の湯などの、個人レベルでの連絡は武将みずから筆を執り、受け取る側もその方を喜ぶようになる。

やむを得ず本文は右筆を雇っても、「多忙で(あるいは病気などで臥せっており)本文だけは右筆させた」などと、返し書きの部分で、自筆でひとこと侘びている手紙も少なくない。

古来、武将は武に命を懸けているから、文筆は不得手だったのかもしれない。ことにそれが他国への書信などであればなおのこと、正確を期して右筆させることは自然だったと考えられる。これはもっともなことである。ところが、戦争の時代が終わり、文芸の隆盛とともにその意識は変化する。一方、公家や僧侶などは文筆そのものが本務であり、右筆を置くことはしない。

また、高貴な女性の場合など、側に仕える女性(女房、局《つぼね》)がいて、その人が代筆することもままあって、いつの間にか、その女房が主人そっくりな書を書くほどに長《た》けてくると(これは事実上の右筆である)自筆、右筆の区別は実にむつかしいということになってしまう。

○

これまでに、書の領域が美術史の中でほとんど触れられてこなかったこと、先述の通りである。この点については、次のようにも考えることができる。書が、絵画などと異なるのは、そこに内容伝達の機能を伴う点であろう。これは書の持つ最大の特徴で、それは用の美だということもできよう。

これまでいく種か出されている書道の全集などを繙いてみて私の感じる印象は、平安仮名の古筆類などの名筆が中心で、中世以降の書の既述はじゅうぶんに考察されず、簡略にしか記されていないように思う。そうした書の歴史のとらえ方そのものが、つまるところ下降史観でのとらえ方に傾いてしまっているのではないかとさえ感じられるのである。しかしはたしてそれは妥当だろうか。

そして、これとは別な観点から、今からおよそ半世紀ほど前に刊行されたいくつかの叢書、大系がある。これらには古文書の写真が多数収載されている。ところが、そこの解説文を読んでも、文書の内容を解説していながら、書について記述しているものが案外少ないような不満を覚える。つまり、書の説明がほとんど書かれてはいない。書は写真を見れば事足りるということなのだろうか。「人と書」という内容を標榜する書物でありながら、書の説明は乏しい。これを羊頭狗肉と言ったら言いすぎだろうか。

縷々感想めいたことを述べてきたわけだが、つまるところ、書を美術史の一分野として位置付けるのではなく、書そのものの歴史として語られる必要がこれからはあるはずだ。私の思うところ、さらに進んで、政治史から独立した、書の流れにもとづく独自の時代区分もあってよいのではないだろうか。

さて、ここまで四回にわたって、書、就中、手紙の持つ魅力ということを述べてきた。次回からの本論、各論を通して、書は人なりを具体的にお伝えすることができればと思っている。