増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

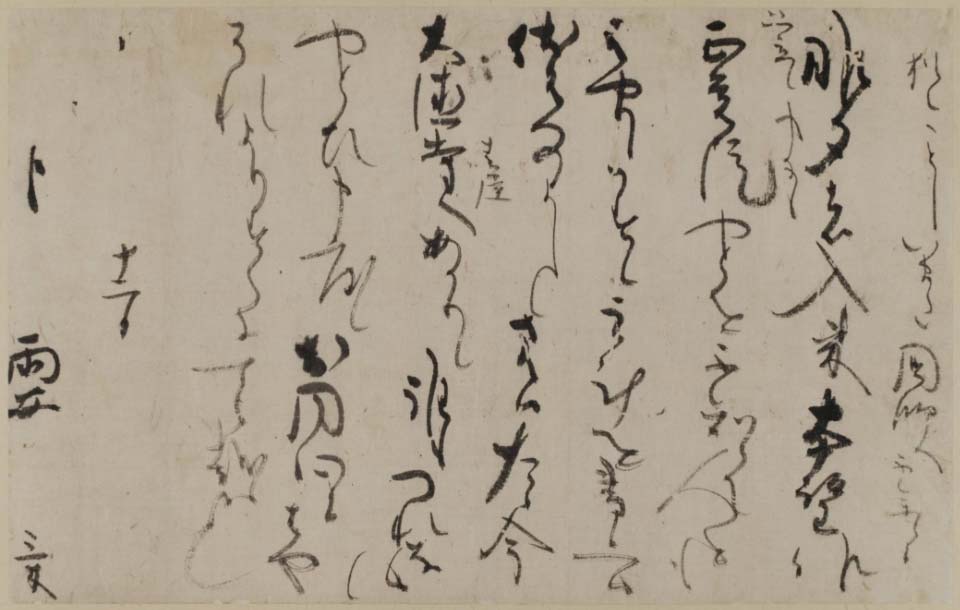

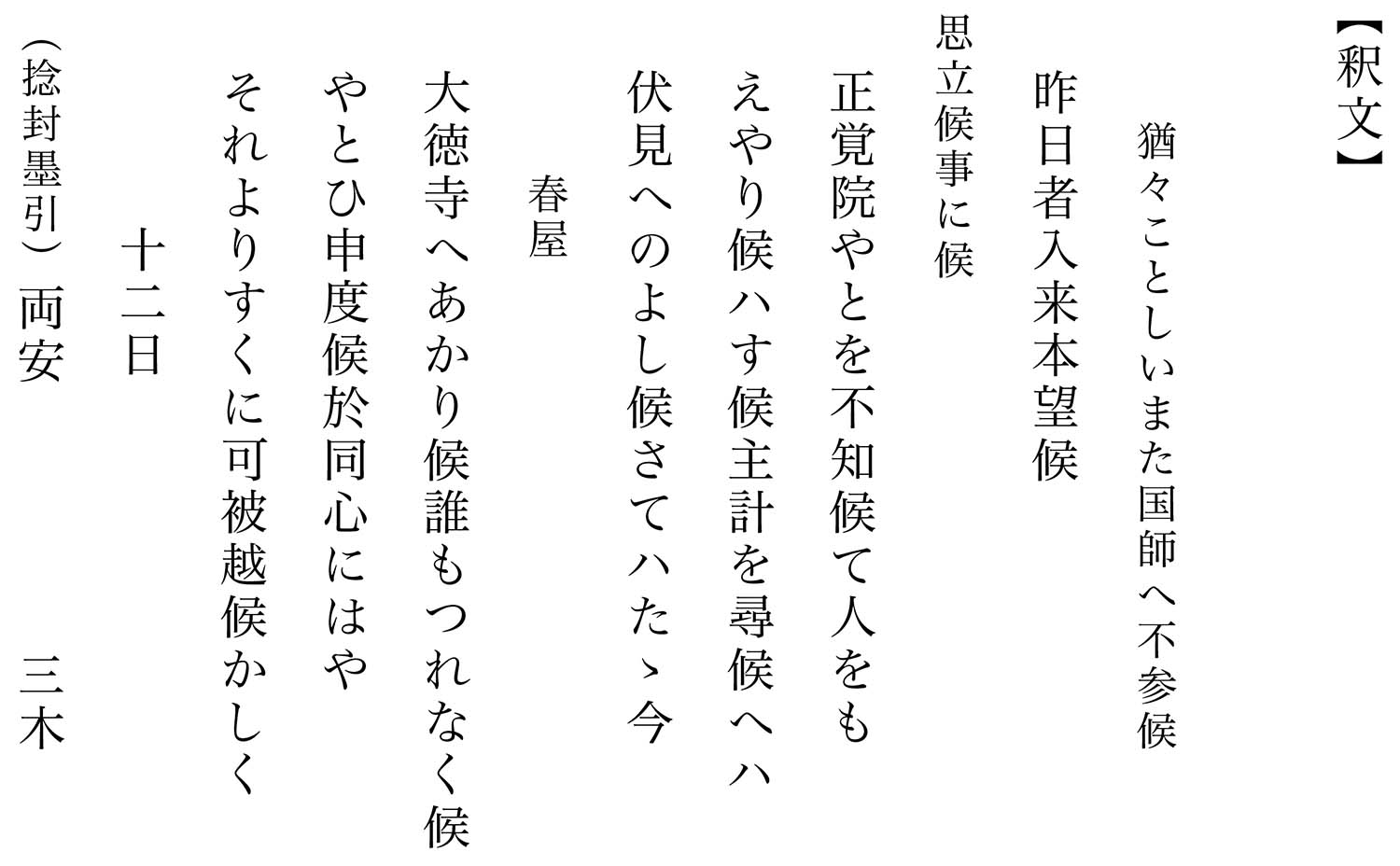

第7回 近衛信尹① 「両安」宛の手紙

(架蔵 28.7×45.5cm)

【解説】

近衛信尹《のぶただ》(三藐院《さんみゃくいん》 1565~1614)は、近衛前久《さきひさ》の子として生まれた。父前久は〈流浪の戦国貴族〉といわれるように、関白の身でありながら京都に留まらず、長期にわたって、上杉氏や織田信長らの戦国武将に近づくという特異な生涯を送ったことで知られる。信尹にとっても、父のこうした生き方は、さぞかし影響を持ったことであろう。また、信尹が青年期に経験した周囲との葛藤や懊悩についても、近年よく知られるようになったところである。

近衛様あるいは三藐院様とよばれる信尹の書風について見るなら、文禄年間(1592~96)の薩摩(鹿児島県)配流を機に、書風が大きく変貌したことは重要である。しかしながら、そうした変化というのはわりと長い年月の間に、幾分の揺り戻しをも持ちながら、いわば行きつ戻りつの変化があったようにも見える。具体的に言えば、和歌などを揮毫する際の書と、同じ頃であっても手紙を書く場合とでは表現に開きが感じられるものがあり、変化は真っ直ぐに進んだというより、ジグザグを辿るように〈通行体〉から〈三藐院様式〉へと変化していったのではないだろうか。様式形成期にあっては、〈通行体〉と〈近衛様〉とを書き分けていたらしいといった方がよいのかもしれない。

上のことをもう少し詳しく述べるなら、信尹特有の書風はまず怱卒の書である手紙に現れ始める。にもかかわらず、あらたまって和歌を書くような場合は、従来通行していた書風で書く、というような具合に、幅があるようなのだ。文禄末年から慶長年間初頭にかけて、こうした混在の時期が続いたようである。こうして三藐院様式は徐々に形成されていったのではないだろうか。

さて、近衛信尹に限らず、手紙を書く場合と和歌などを色紙、短冊に書く場合とでは書風に違いが生ずるといった現象はよくあるようで、これについては稿をあらためたいと思う。

さて、まず若いころの書がどのように変化したのかから見てゆきたい。信尹は少年期には諱《いみな》を信基《のぶもと》といい(天正5年〈1577〉の元服に際して、織田信長から「信」の一字を偏諱《へんき》としてもらった)、その後、天正10年に家督を継いで名を信輔《のぶすけ》に改め、さらに慶長4年(1599)に信尹《のぶただ》と改名する(『公卿補任』などには慶長6年に初めて「信尹」と出る)。

いま遺されている書を大観すると、信基時代のものは概ね、前久譲りの室町末期に共通した書風(通行体)で書かれる。敢えて言えば、お手本どおりにじつに上手《うま》く書きこなしている。10代の終り頃のことである。信基のこの上手さは、将来開花する大輪の花をじゅうぶんに感じさせるものではある。

天正10年6月、織田信長が本能寺に斃《たお》れて間もなく、父前久は東山東求堂《とうぐどう》に籠り、信基に家督を譲る。信基は「信輔《のぶすけ》」と改名、こうして近衛家の当主となったころから、彼の波瀾に富んだ人生が始まることになる。

かつてはしばしば京に不在を続けた父。信輔が一人歩きし始めたのは、お互いの足の引っ張りあいが習い性となっている公家社会。武家と親しみ、その中になかなか溶け込めない信輔。故実に疎かった彼にショックだったのは、老練な今出川晴季らから受けた〈役立たず〉と罵られるほどのバッシングだった。周囲から疎まれつつも、頼るのは幼い頃から馴染んだ武家社会だった。しかし、にもかかわらず、豊臣秀吉(1537~98)は関白をめざしてそこに闖入してきた。信輔は二条昭実との関白相論《かんぱくそうろん》を経て、その後も、天正の終わりごろに左大臣職をめぐって秀吉との軋轢が続いた。心身ともに耗弱《こうじゃく》した信輔はノイローゼに陥り、自殺未遂を企てる。結果、座敷牢に押し込められるなど、この時期、安泰とはほど遠い精神状態におかれていた。これらは特筆に値する事柄である。この時期に書かれた「言上状」(個人蔵)の書風は、従来の手本通りのものから外《そ》れて、形にとらわれない奔放さをはらむものへと変貌している。内面の懊悩や激情をさえこの書からは感じとれるようだ。

その後、朝鮮に向けて出陣した秀吉にしたがい、みずからも渡海しようと企てる。それは辛うじて後陽成《ごようぜい》天皇にたしなめられたけれども、それに続く文禄年間には勅勘《ちょっかん》(謹慎処分)が待ちうけていた。薩摩での配流生活(名目は、近衛家の当主でありながら、無謀にも秀吉に従って朝鮮に追従しようとしたことにある)を余儀なくされたのだった。

勅勘は文禄末年に解かれたけれど、京に帰ってからも、信輔の関白への道のりはまだ遠かった。摂関家当主として当たり前の生活からひどくかけ離れたこうした希有な体験は、おそらく信尹を人間的にも大きく変化させたであろうし、結果、それが書の形成にも影響したと見てよかろう。慶長初年には名を信尹と変え、やっと関白職に就いたのは慶長10年、41歳になってからである。この頃が信尹の書の完成期だった。

当時、諱とは別に、信尹が通称として用いたものがいくつかある。薩摩配流中に始まるとされる「可因《かいん》」、あるいは「岡左《おかさ》」(岡左兵衛)というのがあって、帰京後のものにも「岡左」は使われている。因みに、「岡屋《おかのや》」とは、宇治にある近衛の別荘の地であり、それに因むのであろう。

また、差出所に「三木《さんぼく》」と書かれる手紙はすでに文禄年中からある。信尹の一字名(連歌などの際に使われる一種の筆名)は「杉」である。杉の彡旁《さんづくり》をあえて木の上に乗せれば三木と読めないこともない。また、一本杉の形状をした花押(茶人などはこれを杉花押《すぎがおう》とよぶ)は、見方によっては木偏と久を重ねているようにも見える。これは杉の異体字「杦」である。

(慶應義塾 センチュリー赤尾コレクション)

(架蔵)

○

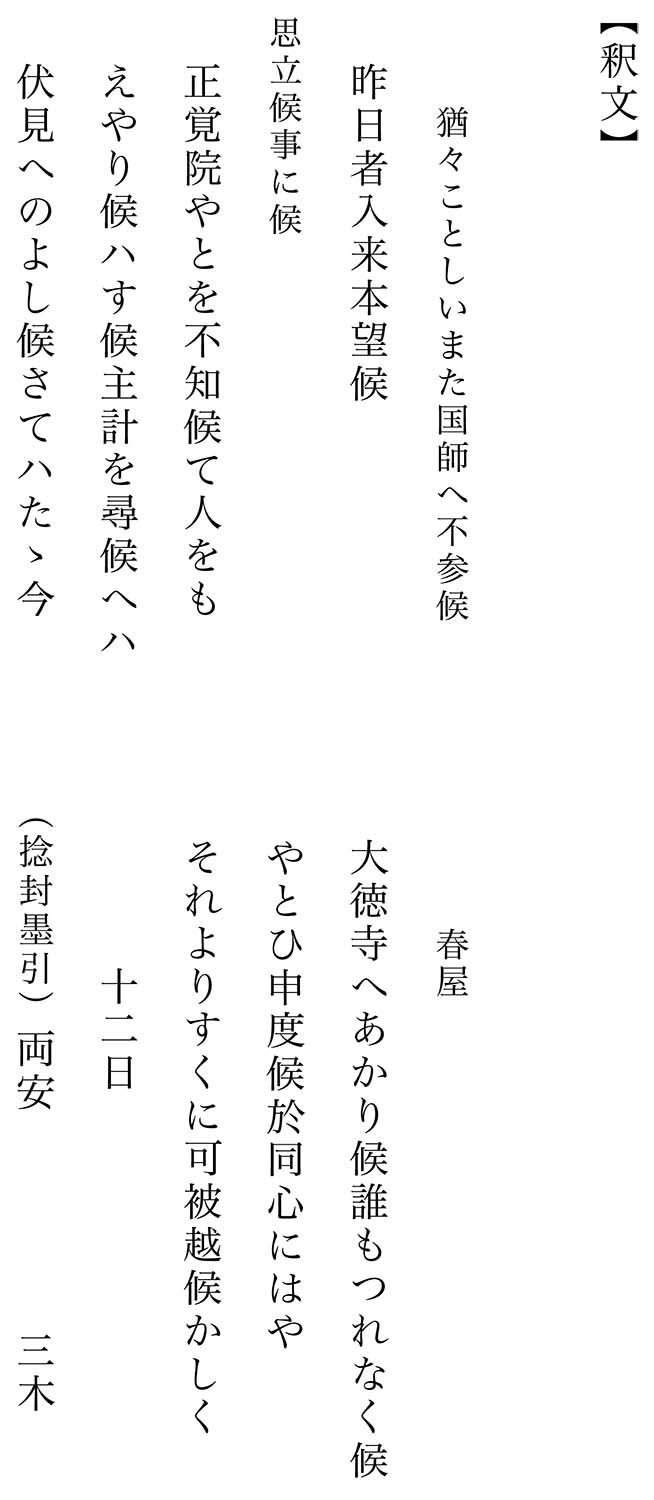

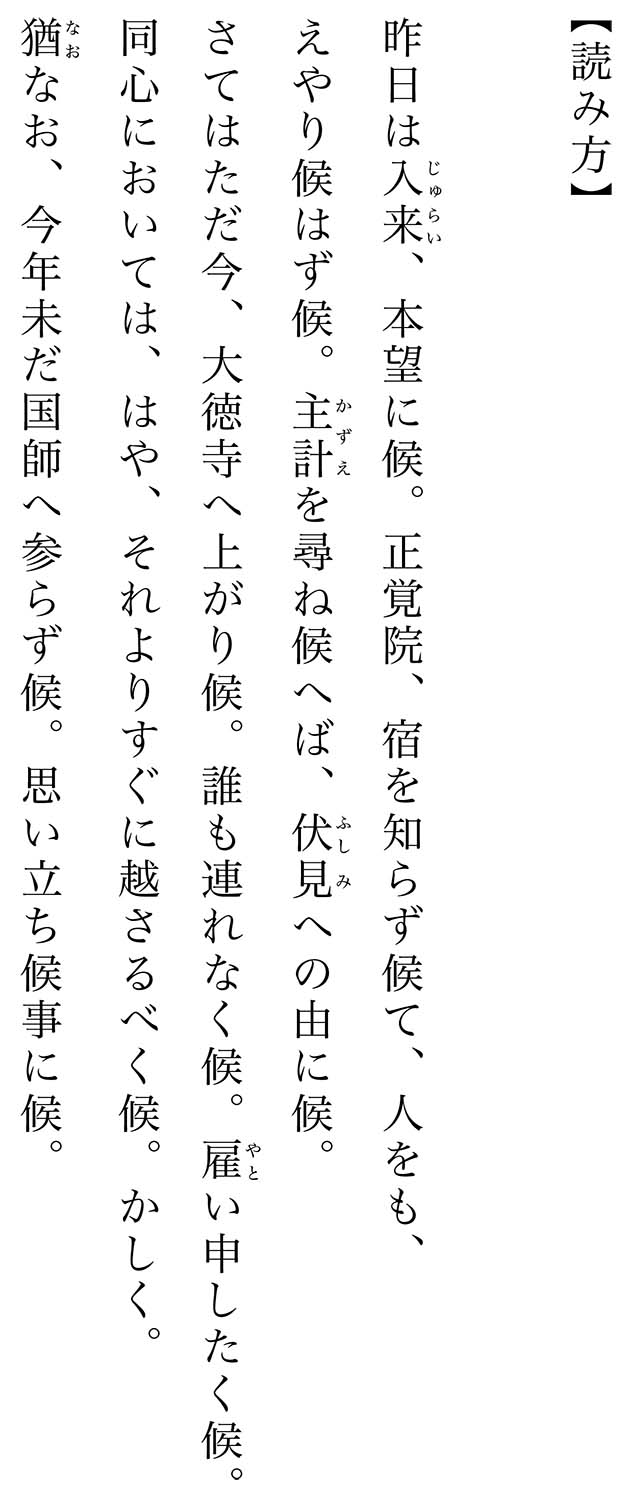

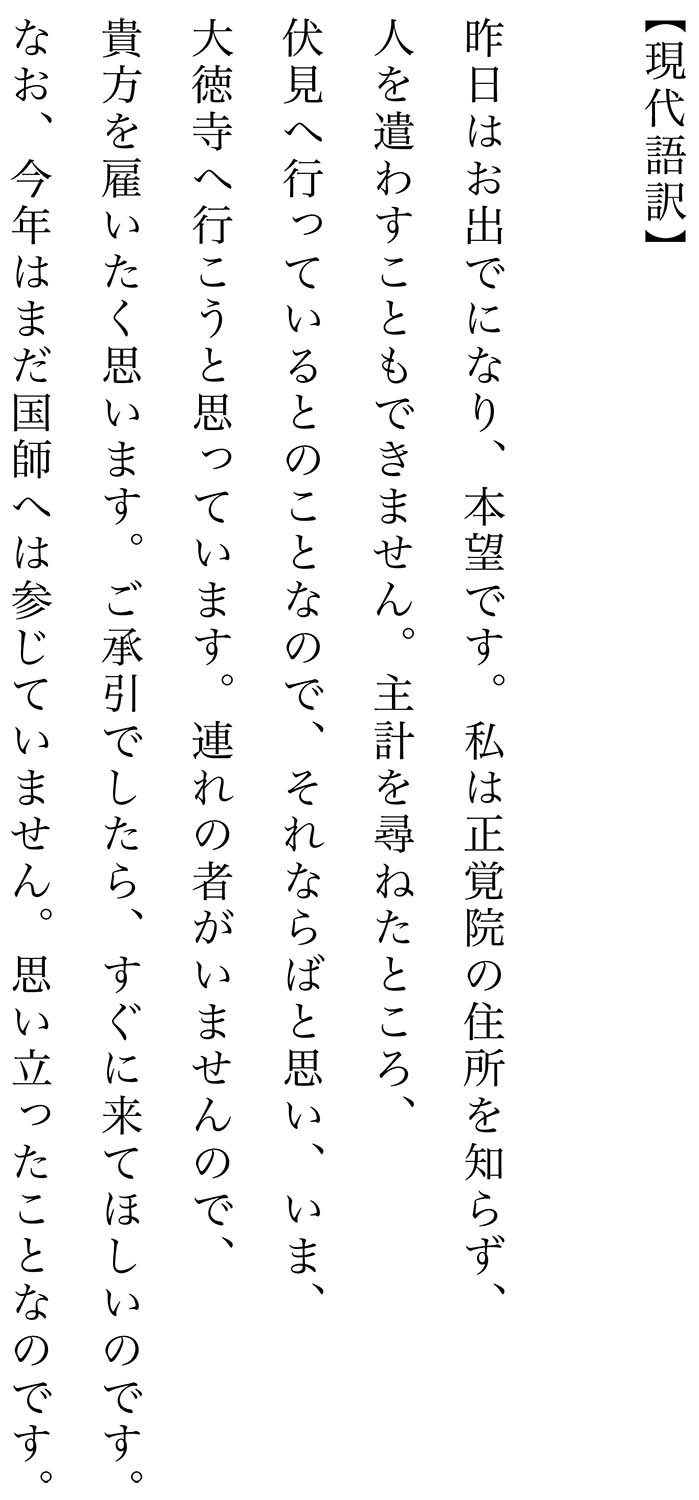

さてこの手紙について見てゆくことにしょう。

書風からは慶長年間の前半に書かれた手紙のように見受ける。しかし、これはあくまでも書風から見た話である。

ここで宛所の両安という名を調べてみると、信尹の自筆日記である『三藐院記』(陽明文庫蔵)のなかに4度ほど出てくる(慶長6年5月2日、5月6日、同7年6月20日条、同7年6月22日条)。

また、伏見にいるという主計《かずえ》という人は、山岡景以《かげもち》(1574~1642)で、この人は初め豊臣秀次《ひでつぐ》の小性(3千石)を勤めていて、天正19年に従五位下《じゅごいのげ》主計頭《かずえのかみ》に叙任、慶長5年(1600)10月に徳川家康(1543~1616)に謁して、その御家人となった。慶長13年に家康が将軍職を秀忠に譲って駿府に退き、大御所となってから、景以は駿府に候している。『三藐院記』の慶長6年正月19日条には「伏見より」と見え、また同年7月22日条に、景以は大坂からの音物《いんもつ》を信尹に届けている。その後、同11年3月13日に景以は江戸から帰京したとて信尹に挨拶に来ている。それ以降の日記に記載はない。

また手紙後半のところには、「いま思い立ったので、今年初めて大徳寺を訪れる」と書かれる。ここでの「国師」とは春屋宗園《しゅんおくそうえん》(1529~1611)。春屋は慶長5年(1600)12月に後陽成天皇から大宝円鑑《だいほうえんかん》国師の号を特賜《とくし》されているから、この手紙が書かれたのが正月だと仮定すれば、それは早くとも慶長6年以降のこととなろう。信尹の日記というのはかなり大まかな記載が多いけれども、両安、主計が折々に出るのは慶長6、7年ころなので、手紙もそのころのものではないだろうかと推察している。

当時、信尹のように高貴な身分の者は、出歩く際の服装にも規定が公私の違いなどを含めて細かに決められていて、必ず従者を連れなくてはならかった。一人で出歩くなどご法度である。だから、両安に対して、従者として「やとひ申し度く候」という文脈は理解できる。

書風を仔細に観察すると、三藐院の書であるにしても、慶長10年ころの重厚な線、堂々たる風格はまだ感じられないようにも思える。全体から窺えるのは、細身で豊かな弾力を持ったバネのような線の強さである。この手紙は、書風からも慶長6、7年ころのものではないだろうか。

(参考文献)

・『三藐院記』(『史料纂集』続群書類従完成会、昭和50年)

・是澤恭三編『寛永の三筆』(『日本の美術』150、至文堂、昭和53年)

・谷口研語『流浪の戦国貴族』(中公新書、1994年)