増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第2回 〈写しの文化〉と〈書への憧れ〉と

日本の書の文化を語る前に、まず知っておいていただきたいことがある。

その一つめ。

古来、読みたい本があれば、それを借りてきて、みずから写す以外に手にいれる方法はなかった。つまり、本というのは手で書き写すもの(写本)なのである。しかも、その本からは、さらなる筆写がくりかえされるものだということ。書物の長い歴史のなかで、少しずつ、印刷ということがおこなわれ始める以前には、本を書写するという行為はごく当たり前だったこと、これは近世以来の印刷隆盛を経て、本は書店で買うものと決まっている私たちにとっては、想像が難しいことなのかも知れない。また、中世以降、木版印刷や木活字印刷が少しずつ行われるようになっても、印刷本自体がオンデマンドだったため、それよりも、人手によって写してしまうことのほうが早いし、費用はかからなかっただろうから、写本の営みというのは日常的だったはずである。

書写というものが人の行うものであれば、書の上手い人が書き写せば、結果としてどちらがオリジナルかわからないくらい、そっくりな本が生まれることもあるだろうし、書いた当初は両者の違いがわかっても、後世、これらが混雑してしまうこともあっただろう。

ここでたとえば、勅撰和歌集を例にとってみても、いま知られる勅撰集でさえ、どれひとつとして、祖本としての奏覧本《そうらんぼん》(天皇に献ぜられた本)などというものは存在していない。今あるのはみな写本である。

人が写す。書写されたものは、もとの本から子本へ、子から孫へ、孫から曽孫へと、その数量が鼠算式に増えてゆくこと、言うまでもない。しかも、そこには写し違いなども生じる。そこで、こうした系統(異本や別本系統など)を研究する領域もある。

和歌集や物語などといった文学作品のみならず、公家たちの日記や文書類も子孫のために写しがとられ、またそれらは編纂、改訂され、保存されてきたわけである。それゆえに、それらの中に希にあるオリジナル性のあるものはことさら珍重されるわけである。

国文学も史学も、その基盤となる資料(史料)の大半は、こうした〈写し〉なのである。つまり、写しだからと言ってこれを抜いてしまっては、学問そのものが成り立たない。私は、こうしたことから〈写本の文化〉だと見るわけである。それを受けついだ私たちは、その書の本質がどのようなものなのか、きちんと見極めてゆくことがとても重要となってくるのではないかと思う。

その二つめ。

「書は人なり」という言葉があるように、書跡から、それを書いた人を偲ぶという行為(古く鎌倉時代末期、兼好法師の『徒然草』にもある)が行われてきた。兼好の場合は、「遺された手紙などを読むと、しみじみとそれを書いた故人を想い出す」といった趣旨だった。

こうしたことが、後世になって、一般の人々の中にも歴史上の有名人の筆跡を、珍奇なものとして、あるいは敬意をもってこれを渇仰するような営みへと展開してゆくのではないか。そうした〈書と、それを書いた人〉への追慕が、はたしていつごろから盛んになったかという点をここで考えてみたい。

戦乱うち続く室町時代以前においては、知識階級はいざ知らず、戦乱に明け暮れる庶民にとっては、書を通して古人を偲ぶなどの、精神的、経済的なゆとりなどはない。時代が下り、戦乱が終息して社会に平和がおとずれるとともに、庶民の生活安定、経済的な向上から、精神的なゆとりも生まれるようになる。こうした状況から、京都とその周辺の富裕な町衆層において、〈筆跡蒐集〉という一種の〈遊び事〉が広く行われたことは首肯できよう。

歴史上に名を残した人の筆跡ならば、誰しも、出来るなら座右におきたいと願うにちがいない。しかし、こうした需要の増加にくらべると、真筆などというものはそうそう存在しない。いわば、需要と供給は初めから不均衡なのである。そうしたなかで、苦肉の策がとられるようになる。筆跡収集熱に応えるべく、書の模造品が生まれるわけだ。

このころ、筆跡蒐集流行のために発明されたのが手鑑《てかがみ》という、一種のアルバム(板紙で作った折帖)である。近江国出身の古筆了佐(平沢弥四郎。屋号は麩屋。1572~1662)という男は大変な目利きであり、かつコレクターだった。このころ京都で隆盛した筆跡蒐集に着目して、古筆鑑定家の看板を掲げてこれを生業とすることに成功した。まさに先見の明である。

自分のコレクションを慶安4年(1651)に板行し、『御手鑑』と名付けた(俗に『慶安手鑑』とよばれる)ところ、よく売れた。これは余裕のある人々が筆跡を蒐めるための基準、あるいは台帳として作られた印刷物だから、希少な書の現物そのものが入手できないような人の要望にも応える〈豪華複製本〉の面も併せ持っていた。後世まで長い間、版を重ねたいわばロングセラーだった。これは手鑑とはいえ、複製に過ぎなかったが、なにしろ量産品であるために、手鑑を持てない人たちからも重宝されたであろう。

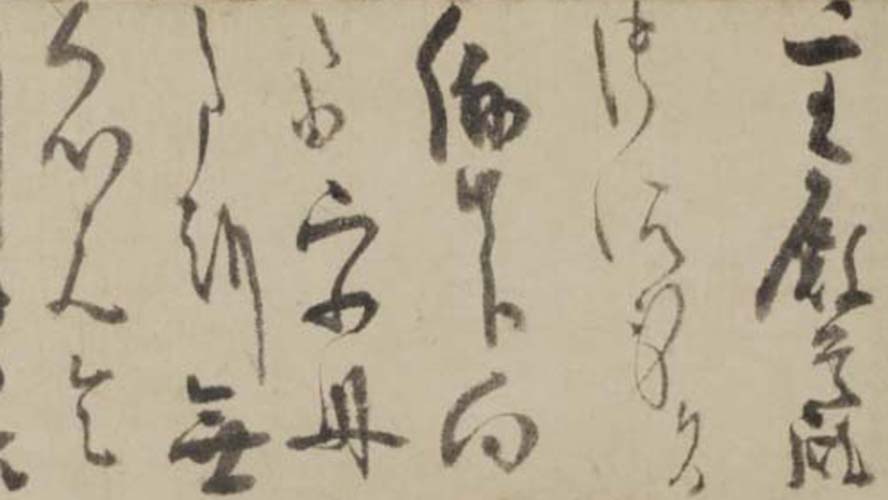

しかし、木版などではなく、現物を貼付した手鑑などというものは高価だったはずだから、書の上手い職人の手仕事により、よく似た短冊も制作されて需要を満たした(図)。

現代の私たちとは違って、生まれた時から筆を持ち慣れてきた(というより筆記具としては筆しかなかった)人たちが、競って上手に書を似せて作る、このような仕事、それが十分に生業となる社会が江戸時代だった。寛永年間(1624~45)ごろの手鑑の隆盛(猫も杓子も古筆切を集めて奔走していることが当時の随筆で揶揄されている)は制作に拍車をかけたと考えられる。

それでは、どのような人達がこの制作に携わったのか。その実態は不明ながら、おそらくは一部の骨董商、表具師などはもっともそうした仕事をやりやすい環境にいたであろう。このころすでに、そのための料紙製造から、下絵書きをはじめ、書の揮毫、表具仕上げ(あるいは時代付け)、販売などというそれぞれの分業体制などがもうあったのかも知れない。糊口のためではないれっきとしたこの職業は、すべて社会経済のゆとりのたまものだった。

もとより、現在のような著作権などといった概念のない時代のことである。誰がどのような〈そっくりさん〉を作ろうとも咎められることはなかったし、考えようによっては、それ自体が写本の文化として鷹揚に受け入れられたのであろう。

ところで、歴史史料の写しをとるなどの場合には、紛らわしさを防ぐための決まりがある。あくまでコピーであることを明確にしなくてはならないのだから、そのことを明記する。たとえば、写し文書の末尾には、もともとある花押を真似たりなどせず、「在判《はんあり》」などとしておく。そうすれば、それにより良心的な写本であることを明示できる。文学作品の写本の場合、奥書にその旨が記される。しかし、その点を明記せず、花押までもそっくりに写しただけのような「写本」を見ると、それを写した人の意図は推しはかれない。要するに、原本そっくりの写しというとなると、それを見ただけでは、単なる模造品なのか、良心的な写本なのか、はたまた悪意ある偽物なのか、見極めるのは難しいものが多い。

さて、おしまいに、貴重な資源としての料紙がリサイクルされてきたことを書いておきたい。前回に述べたような、用済みの紙を裏返しての二次使用はリサイクルとは言いがたいにしても、いちど使用した紙を再び溶かしたものから、宮廷で使用される紙を紙屋院で作るなどということは古くから行われた。正倉院文書によっても知ることができる。これがいわゆる紙屋紙《かみやがみ》と漉き返し紙(宿紙《しゅくし》)である。宮廷では口宣案《くぜんあん》などにはもっぱら宿紙が用いられることにきまっていた。それが灰色を呈するところから、薄墨紙《うすずみがみ》ともよばれた。中世の製品からは、完全に溶けきれていなかった古紙が、もとの筆あとまで残されて読めるものなどもある。時代が江戸時代までになると、もう古紙などを用いずに、最初から墨を混入することにより、色づけした均一な色調の紙も作られるようになるのである。