増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

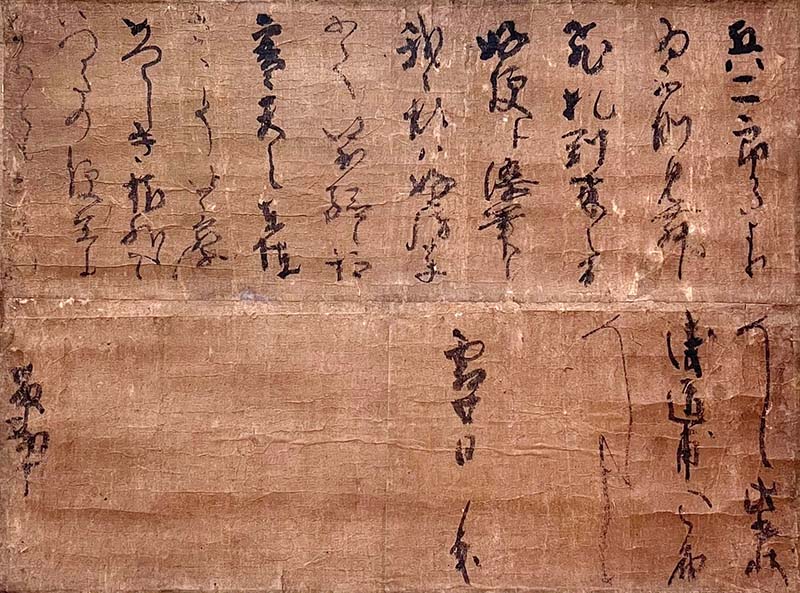

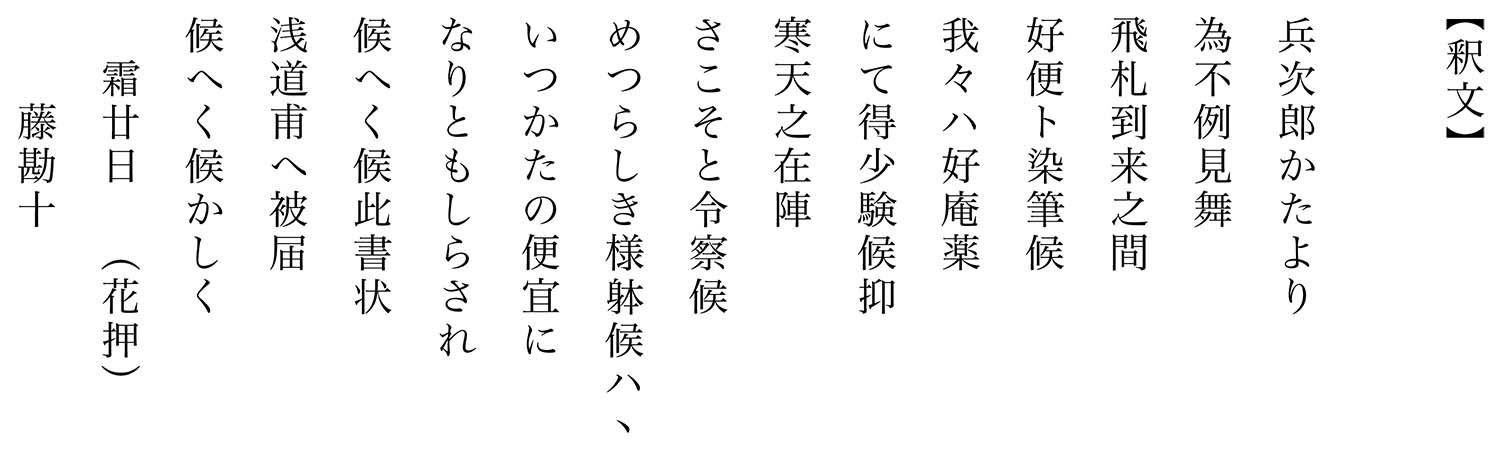

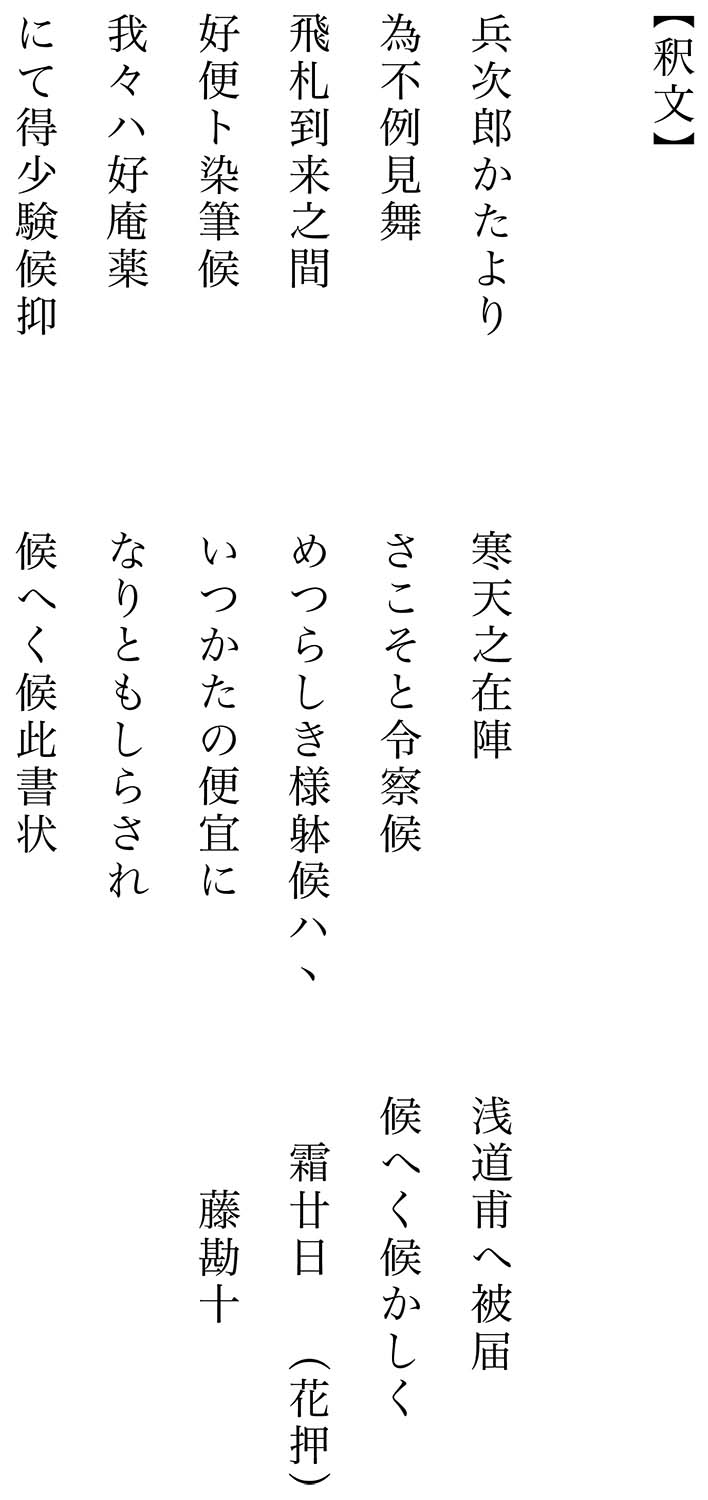

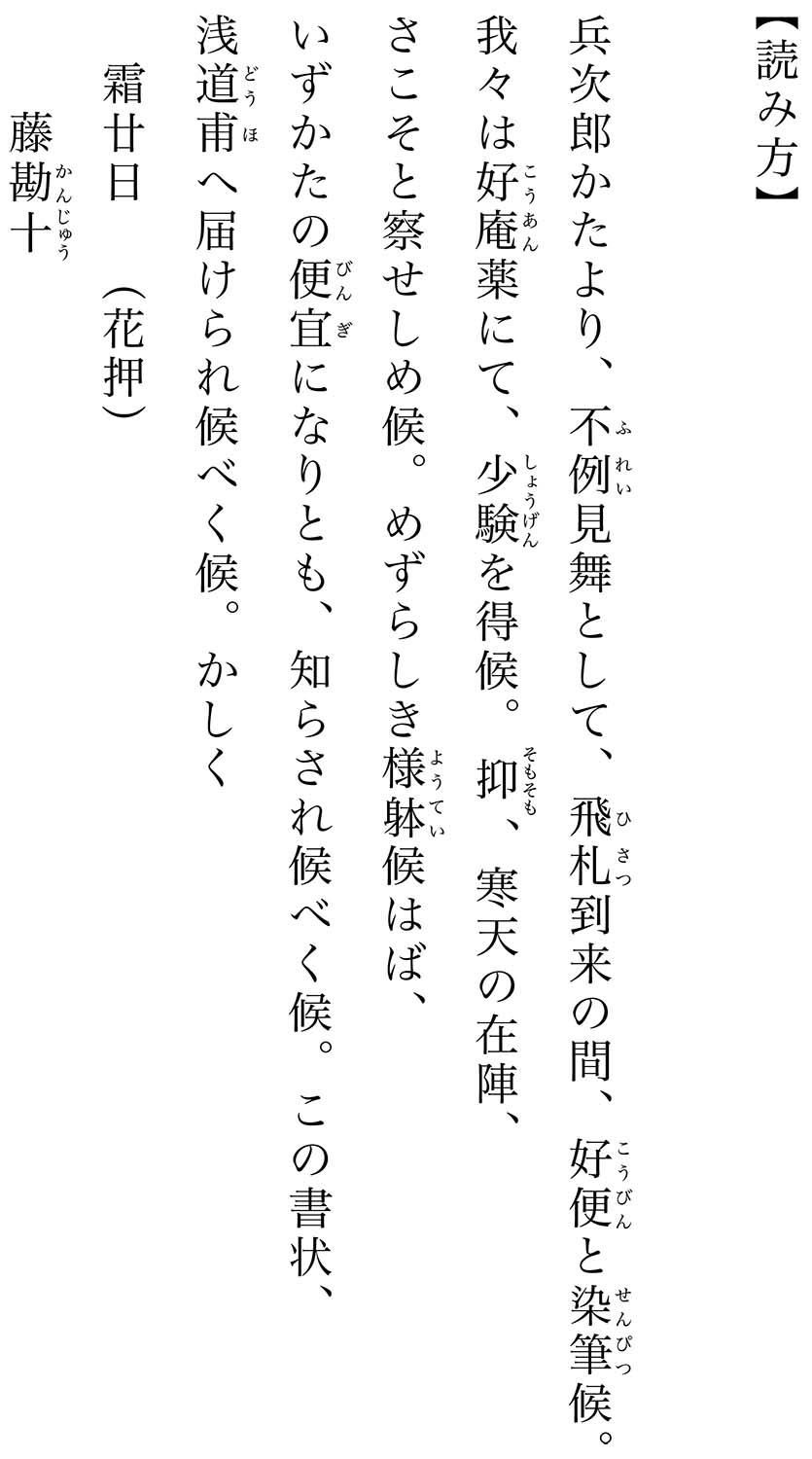

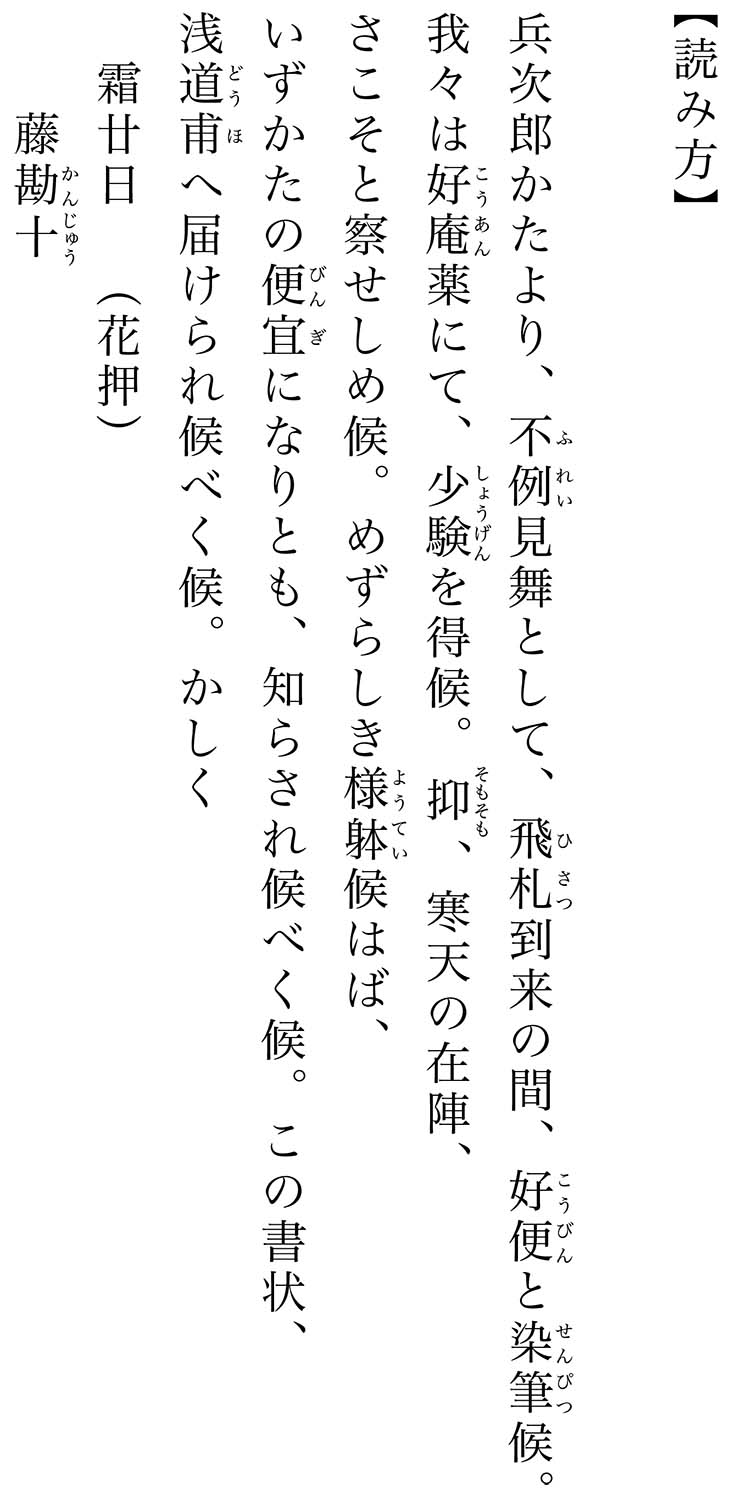

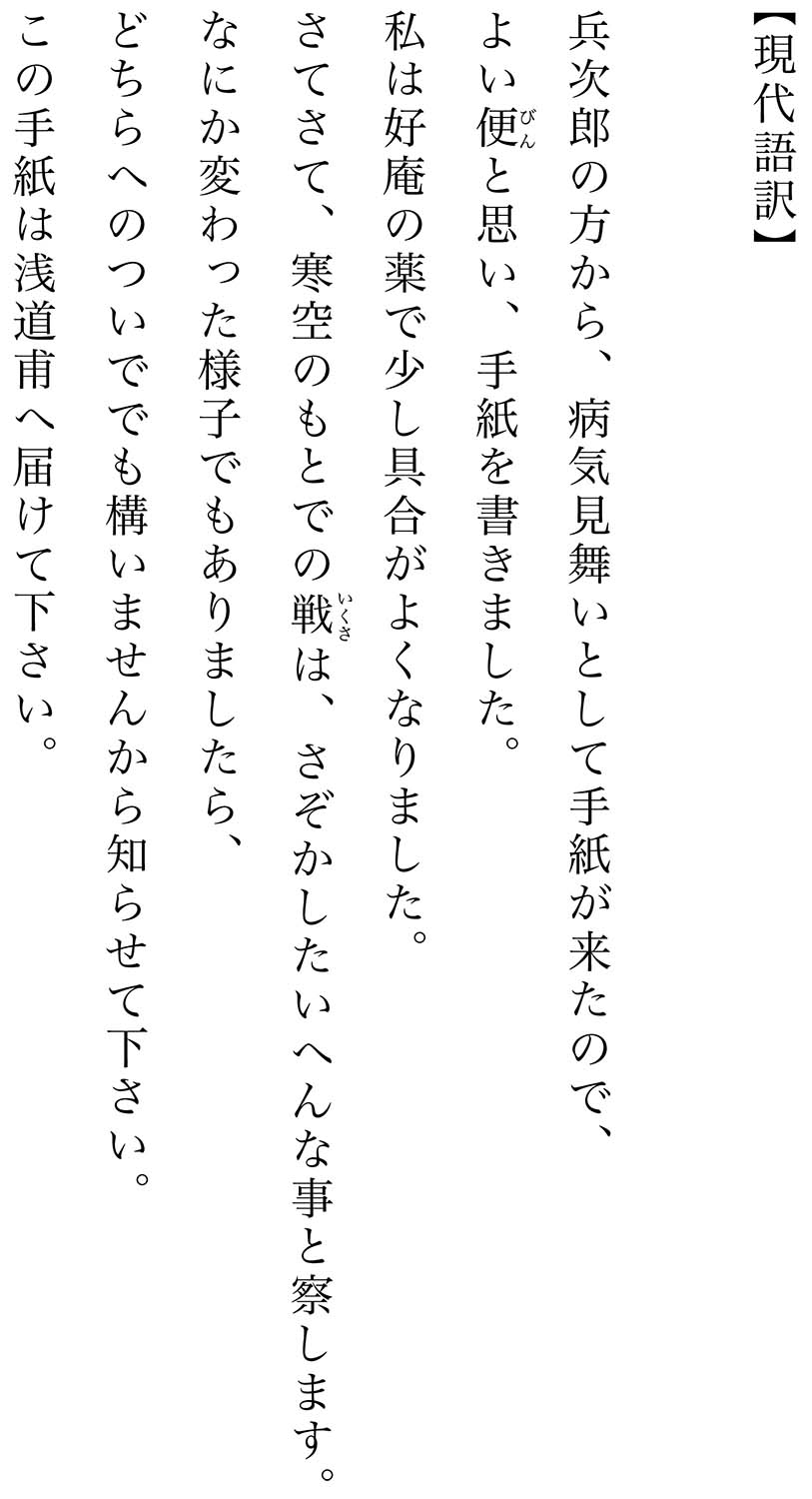

第8回 近衛信尹② 藤勘十宛の手紙

(架蔵 34.5×46.2cm)

【解説】

「藤勘十」に宛てた近衛信尹(1565~1614)の手紙である。病気見舞の返事を内容としており、書風という観点からみれば、この手紙はまさに最晩年のそれである。

手紙の通例として、ここにも年紀はないけれど、文中には執筆年次を知る手掛かりはいくつかある。そのひとつは、信尹が病気をしていること。もちろんこれだけでは決め手にはならない。また、好庵の薬でやや病状を持ち直したことなども書かれている。「小験《しょうげん》を得」たというのは、少し元気になった意である。現在ではもっぱら「験」ではなく「元」を書くようになったが、「験」には「しるし」、「効き目」の意があるので、「元気」という時、音通で「験気」「減気」などというふうにも書いた。

また文中の好庵は土屋虎久《つちやとらひさ》(?~1618)という医者で、好庵はその号。ほかの信尹の手紙にも宮内卿法印《くないきょうほういん》などとその名が見える人で、おそらく信尹の侍医を務めていたのだろう。京都に住み、後陽成《ごようぜい》天皇などの脈もとった。法名を日為といったというから、日蓮宗の信者と思われる。

この手紙の執筆年代を知る上でヒントとなるのは、「寒天の在陣」という言葉である。これはいったいいつの戦のことなのか。結論を言うと、これは大坂冬夏の陣以外には考えられないようである。

○

慶長5年(1600)に関ケ原(岐阜県)において天下分け目の戦いが行われたあと、戦はしばらく途絶えていた。もちろん、京の地が戦場となったのは、応仁の乱以来なかったことであり、京、畿内では慶長年間(1596~1614)、しばしの平和を享受していたのだった。

ところが、江戸に幕府を開いた徳川家康が慶長8年に征夷大将軍になったあと、徳川政権の永続的な安定をはかるために解決しておくべき課題が家康には残されていた。秀吉時代以来、大坂城を根拠とする豊臣氏の末裔秀頼(1593~1615)と、その母淀殿(1567~1615)らの処遇が課題となっていたのである。

豊臣氏一族および残党、さらに広く京都公家社会においては豊臣贔屓が多かったこともまた事実である。当初から秀頼は家康への拝謁を拒否していた。家康は孫娘の千姫を秀頼に嫁がせるなどし、秀頼も徳川氏との融和を望んでいた。この地をいかに支配するか、家康は思いあぐねていたのである。

大坂城には秀吉の遺した莫大な資力がある上、加えて大坂方は牢人集めもしていた。慶長10年代の半ば頃から、家康と大坂との緊張関係は徐々に増してゆく。慶長19年(1614)7月に、淀は豊臣の老臣片桐且元(1556~1615)らを通じて交渉を行ったが、それも空しく、結果としては老獪な策士家康に手玉に取られた形となった。大坂において、且元は淀らに裏切り者のレッテルを貼られて大坂城を追われ、故地摂津茨木に退去し、寂しく息を引きとっている。

家康の提示した条件とは、豊臣家を一藩、一大名として存続させるか、もしくは秀頼、淀母子を人質として差し出すか、等のことであり、強行派の淀たちがそれを呑むはずもなかった。秀吉時代を知る彼らにはとても許せる話ではなかったのである。両者の交渉は縺《もつ》れ、緊張だけが高まってゆく。

家康側は方広寺の鐘銘に鋳出された字句(国家安康、君臣豊楽)の文字に目をつけ、これは徳川家を呪詛し、豊臣家の繁栄を願うものだと難癖をつけて挑発した。完成したばかりの梵鐘を鋳溶かせという無理難題をきっかけに、戦の火ぶたが切られた。

京都の公家社会に激震が走ったことは言うまでもない。おそらく信尹も、ことの成り行きを固唾を呑んで見守っていたはずである。この時すでに京都方広寺では落成を祝う祭り見物の群集のために桟敷を設けるなど、準備を整えつつあった。信尹も見物の予定をしていることを、和久半左衛門(1578~1638)宛の手紙に書いている(佐々家文書)。

○

さて話を手紙に戻そう。冒頭にも書いたように、手紙の宛所の「藤勘十」という人については不詳。ところが文中の「浅道甫」については、少しわかったことがある。これは朝井左馬助《あさいさまのすけ》入道道甫という人物であろうこと。中院通村(1588~1653)の日記の中に、「浅井左馬助入道道甫は加賀の人で、この人はもと前田利長(1562~1614)に仕えていて、慶長13年以前に牢人した」という記述が見えるからだ(元和2年正月30日条)。とすると、大坂方の集めている牢人衆の中にこの人が混じっていた可能性もあることになる。

前述のとおり、この手紙の「寒天の在陣はご苦労」だというところから、この「霜月廿日」は慶長19年のこととみてさしつかえなさそうだ。そして信尹は、この手紙を書いた5日後に50年の生涯を終えている。手紙に見える堂々とした書風は、まさに完成期の三藐院様式の延長線上にある。

○

おしまいに触れておきたいことがひとつ。それは三藐院の書は鎌倉時代の「定家様」に発するものだ、などと言う人がいるからである。しかし、両者の書には類似性があるように見えない。また、たしかに陽明文庫には信尹が写した藤原定家の和歌懐紙なども残ってはいる。しかし、だからと言ってこれだけをもって、定家の書が基盤にある証左とする見方はあまりにも牽強付会なのではないか。これらの書風にはあまり類似性がなく、定家の書線の性質と、信尹のそれとは結びつき難いと思う。わずか1枚の信尹の臨書の存在をもって、それを筆法習得のためのものと解釈するのは如何であろうか。書の性質は冷静に把握されることが必要であって、先入観や色眼鏡を通して見ることはできるだけ避けなければならないはずである。

参考文献

・是澤恭三編『寛永の三筆』(『日本の美術』150号、至文堂、1973年)

・拙著『茶人の書』(文献出版、1985年)