増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第1回 のこされた手紙

連載を始めるにあたり、4回にわけて手紙についての概略をお話ししておきたい。

まず、手紙とは、個人対個人での意志疎通のための文書であること。そして、そこには差出所《さしだしどころ》と宛所《あてどころ》とがある(ただし差出所や日付は例外的に省略される場合もある)。

さて、日本人はいつごろから手紙を書き始めたのだろうか。今見ることのできる遺墨からでは、この点を知ることはなかなか難しい。たとえば、奈良時代の文書群である正倉院文書などを見ても、この中に、はっきり手紙だと断定できるものはない。古くから知られている、正倉院文書中の二通の「万葉仮名文書」と称する仮名文書も、研究者はこれを手紙とは見ていない。

しかしながら、当時の知識人の間で、手紙のやり取りのあった可能性そのものは否定できないと私は思う。ただ現物が遺っていないだけなのかもしれない。将来、奈良時代の手紙は見つかるかも知れないのだから……。

私の個人的なことをいえば、これまで長年にわたり、書の歴史、中でも手紙を対象として研究を進めてきた。なぜかというと、手紙というものには、ほかの書にはない面白さが感じられるからにほかならない。

色々ある書のなかでも、たとえば、あらためて書く(複数の観る人の眼を意識して、幾度も書き直すことの可能な)書、あるいは展覧会に出す作品などよりも、下書きなし、ぶっつけ本番で書くような手紙にこそ、書く人の人柄が現れるのではないか。

作品でいうと、よくありがちな、自分の言葉でない和歌とか字句、あるいは古典などを書いたりしたものを見ると、その内容と書とが、とても相応するように思えないようなものも多い。はたしてこれを書いた人は、観る人にいったい何を伝えたいのだろうなどと思うこともしばしばである。書かれている事柄と書との不一致というのはやはりあまり推奨すべきではなかろう。

ところで、半世紀も続けてきた私の、手紙の書を読み、凝視する生活の中でわかったことのひとつは、多様な書のうちでも手紙の中にこそ、書と人との切り離すことのできない密接な関係を見いだせるのではないかということである。

当然のことながら、手紙というものは相手が読んで理解してくれることを前提に書かかれる。汲めども尽きせぬ手紙の魅力を感じとるためには、まず、その書とそれを書いた人、さらには、その生きた時代や社会といったものをできるだけ知っておくことも必要なように、思われる。

思えば中国でも、東晋《とうしん》時代(317~420)に活躍した、書聖と謳われる王羲之《おうぎし》(303~361)の名品の多くは手紙であるし、日本をみても、平安時代初期の手紙の名品として著名な、空海(774~835)の「風信状」や最澄(766〈767〉~822)の「久隔状」などがある。これらはおよそ今から1200年ほど前のものであることを考えるなら、今、こうしたものが日本には遺され、見ることができる。そのこと自体はまさに奇蹟的なのであり、世界的にも貴重な文化遺産として誇れるものだということ、これはけっして誇張ではない。

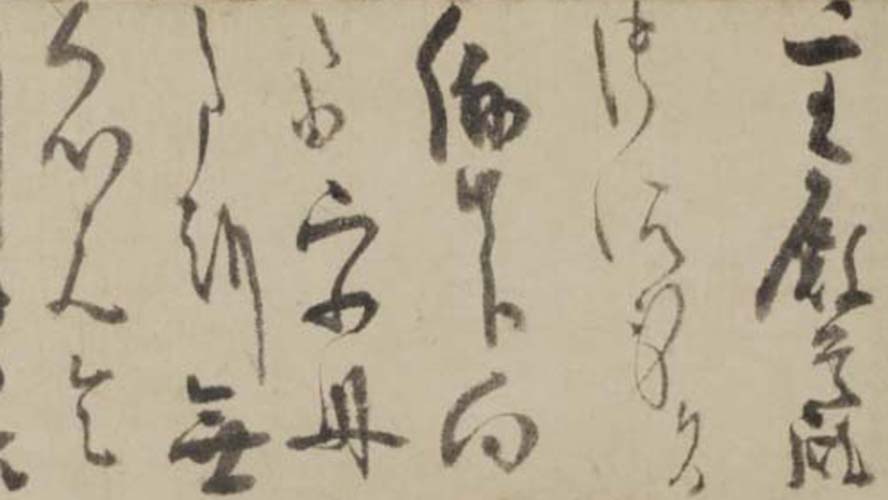

平安時代にはいると、貴族や僧侶の手紙も僅かながら遺されている。平安後期に発明され、ずっと書き続けられた、流麗な葦手《あしで》(散らし書き)による仮名消息もある(図)。

仮名の手紙はこのように葦手で書かれることが多かった。本状と同筆の手紙が金沢文庫に数点ある。

紙背文書(架蔵 31.6×48.0cm)

古来、男性どうしでは、漢字を主体とした〈和製漢文体〉の書状(尺牘《せきとく》などともいう)が専らであったのに対して、仮名(仮の文字という意味)消息は専ら、女性どうし、あるいは男女間でのやりとりに用いられ、両者は区別されていたようである。漢字は男手《おのこで》といい、仮名は女手という名称は、それぞれの用途で、以後長い間続くこととなる。

平安時代、読み書きのできたのは、わずか貴族や僧侶、あるいは官人などといった知識人に限られたであろう。そのころ、地方の受領《ずりょう》階級などの間においても、すでに手紙という通信手段は存在したはずである。しかしながら、それらが今に伝わらないのは手紙というものの本来持っている実用的機能ゆえであろう。つまり、用が済んだ手紙はその時点で不要となり、保存される必要はほとんどないからである(内容によっては後日の証拠のために保存されるようなこともあっただろうが……)。

くり返しになるけれども、私がこの連載において述べようとする手紙というものは、概ね、安土桃山から江戸初期にかけての、今から数百年以上もの時空を越えて今に伝わったものばかりである。それら手紙の現物を眺め、読みながら、あれこれ書を論ずることができるというのも、日本だからこその仕合わせというべきだろう。

ここで、手紙というものが今に遺された経緯をもう少し考えてみたい。

鎌倉時代以降の手紙などはある数量が遺されてはいるが、それらもその後、繰り返される戦乱などによる散佚、焼亡の危機をくぐり抜けて今に伝わった貴重な遺墨である。そののち南北朝時代を経て、室町時代中期の終りに京都においてうち続いた応仁の乱のころ、街から疎開できなかった貴重な文化財は、多く烏有に帰したはずであって、乱以前のものと、乱後とでは文書の残存率にも当然、差が出るはずである。

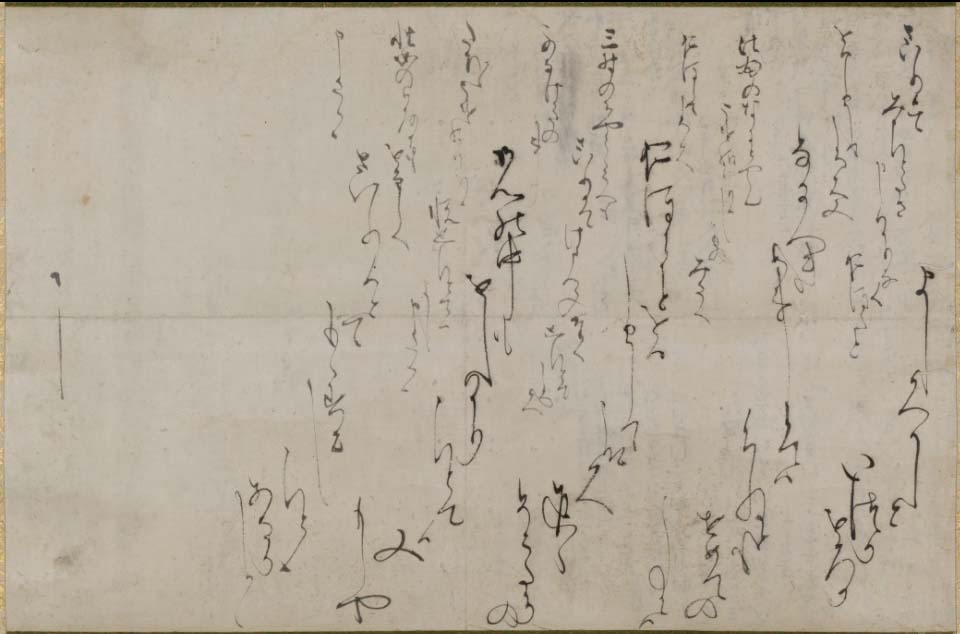

先にも触れたように、ここであらためて、不要となった手紙類がのこされた経緯を考えてみよう。手紙は実用品とはいえ、用済みとなった時点で廃棄してしまうのはもったいない。それらは裏返されて、反故などの紙とともに、メモなどに再利用される。これらは貴重な資源だからである。たとえ手紙としては不要となっても、次はメモ用紙として役に立つ。紙の二次使用として書かれたメモが大事に保存された結果、後世、その裏側からもとの手紙が発見されたような場合、これを〈紙背文書〉とよんでいる。だから、今に残る古いメモや冊子などを解体すると、そこに珍しい手紙が今なお見つかることがある。

室町時代の後半、京都で長く続いた応仁の乱は次代の戦国の世へとつながってゆく。そうした戦国時代末期のころ、統一政権を立てようとした織田信長・豊臣秀吉・徳川家康らによってその歩みは大きく進められた。

江戸時代にはいると、紙に書かれた文献資料は、以前に比べると、はるかに多くなる。しかし、全国的に見てもまとまった文書が伝存するのは江戸中期(元禄期)を過ぎるころのことである。江戸時代初期の書というのは、あまり多くはないのである。