書の軌跡 大楽華雪遺墨展 ただひたむきに

会期 2024年4月10日〜14日

会場 セントラルミュージアム銀座

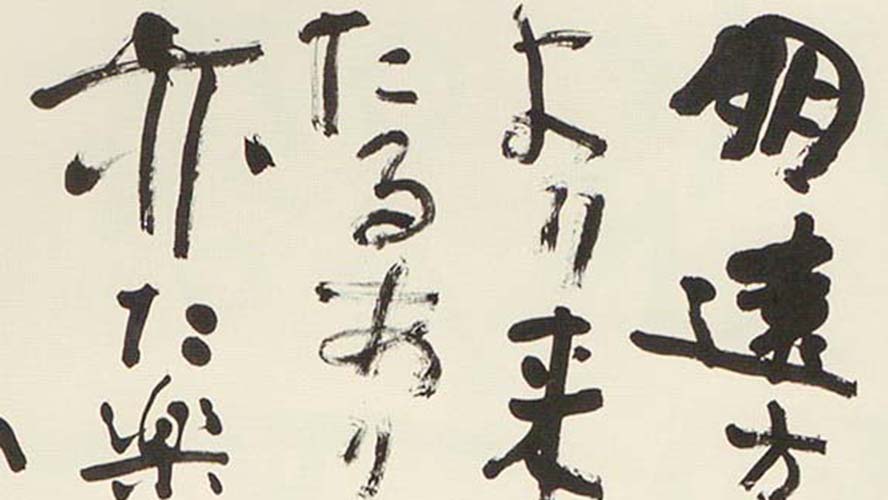

2019年(88歳) 135×70

奎星会を舞台に国内外で広く活躍した大楽華雪氏の書道人生を辿る「書の軌跡 大楽華雪遺墨展 ただひたむきに」が2024年4月、 東京銀座のセントラルミュージアム銀座で開かれた。 上田桑鳩、宇野雪村という2人の巨人のもとで育まれた表現力に改めて見入ってしまった。

会場には、18歳の時に臨書した「喪乱帖」から、88歳の米寿を迎え、死の3カ月前に弟子たちの前で揮毫した絶筆「寿無涯」まで、 約70年間にわたる書作の中から選ばれた計45点が、制作年代順に展示されていた。

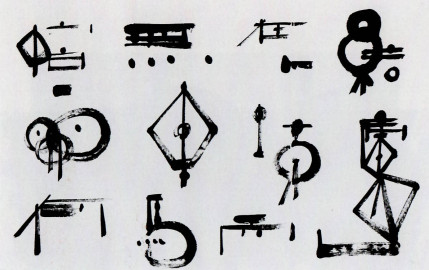

奎星会といえば、上田や宇野が切り開いた前衛書の本家だ。日本の前衛書は、造形上は文字性、可読性のある作品と、非文字性、抽象性の強いものに大別することができる。大楽氏は晩年には漢字や仮名をベースにした、文字性の強い作品が多かった印象がある。

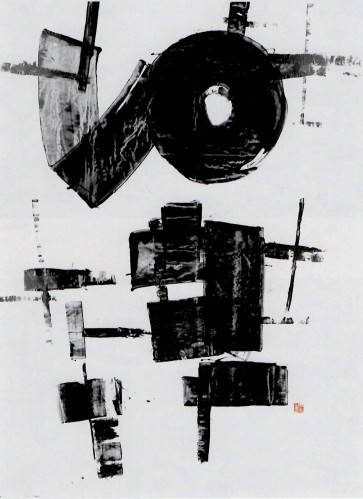

しかし、今回展で大楽氏が20代30代の頃、文字の偏や旁を解体して再構築したり、心象風景を筆に託すなど、当時盛んだった非文字的な前衛作品に挑戦していることが見て取れた。これは筆者には新しい発見だったし、大楽氏のその後の作風の変遷を見るうえでも、有意義な展示だった。

1958年(27歳) 第7回奎星展

120×90

1962年(31歳) 50×280(パネル4枚)

さて、その大楽氏は書道を教えていた義兄に4歳の頃から手ほどきを受けていた。長じて高校時代はサッカー部の主将と書道部の部長を兼ねるほどの熱血少年になった。戦後の物不足の時代でもあり、サッカーは裸足で駆け回り、書道は新聞紙などを使っていたという。しかし、大楽氏は苦しい中でも「書は楽しい。精神が落ち着く」と、筆を置くことはなかった。

こうして書を続けていたおかげで、地元福山(広島県)での書道教室で、来福した宇野雪村に出会うことになる。それまで、明清調の流動的な書を学び、当たり前のようにそれを書いてきた大楽氏にとって、宇野作品の造形美、厳しい線質は、震えるほどの衝撃を受けるものだった。

大楽氏は、宇野との出会いに運命を感じた。地元で教師になってからも休みになれば夜行列車を使って上京し、宇野の教えを請い、後には上田桑鳩にも声を掛けられ、墨すりを務めながら指導を受けた。古典研究と臨書学習。暇さえあれば、この2つの教えを忠実に実践したという。こうして書の経験を深めた大楽氏は、42歳で小学校教諭を辞し、書の道に邁進することになる。

1978年(47歳) 第27回奎星展

150×100

1993年(62歳) 70×135

2012年(81歳) 150×90

今回の展覧会では、この書の道を志した以降の作風に、師を越えようとした独自性の発露を見ることができる。全体に渇筆を多用しながらも、強い線質で文字を展開し、余白を含めて無駄な部分のない緊張感のある紙面構成を目指したように思われる。渇筆を多用しているのは大楽氏の好みの問題であろうが、言葉へのこだわり方を含め、揺るぎない文字の骨格から生み出されるたたずまいからは、長年培ってきた確かな表現力を感じ取ることができる。

こうして奎星会や毎日書道展で地歩を築いた大楽氏の後半生でエポックとなったのは、2012年に中国北京の中国美術館で開いた「書業六十年・大楽華雪の世界」だろう。「書を現代芸術として確立したい」という若き日の思いも込めて、今回展にも出展された「碩望」など37点を披露。入場者は6万人を超え、出品作2点を同美術館が収蔵するという大きな足跡を残した。

248×125

80代を迎えて「今日に生きる書を作りたい」「常にみずみずしい作品を作りたい」と語っていた大楽氏。最期の作品「寿無涯」は、清々しさを湛え、今も新鮮さを感じさせる。実はこの遺墨展は2021年に予定していたが、コロナ禍で開催がここまで延期されていた。中止されず、その軌跡を展観してくれたことに感謝したい。

(書道ジャーナリスト・西村修一)

大楽華雪(だいらく・かせつ)

1931年 広島県福山市生まれ

1950年 宇野雪村に師事

1962年 毎日書道展 毎日大賞受賞

2001年 毎日書道顕彰(芸術部門)受賞

2010年 奎星会会長

2012年 中国美術館(北京市)で個展開催

2019年 逝去

◉一華会ホームページ

https://ikkakai.sakura.ne.jp

\ Instagram展開中!/

西村修一のShodo見て歩き