会期 2022年7月13日(水)~18日(月)

会場 東京美術倶楽部 3階 東美ミュージアム

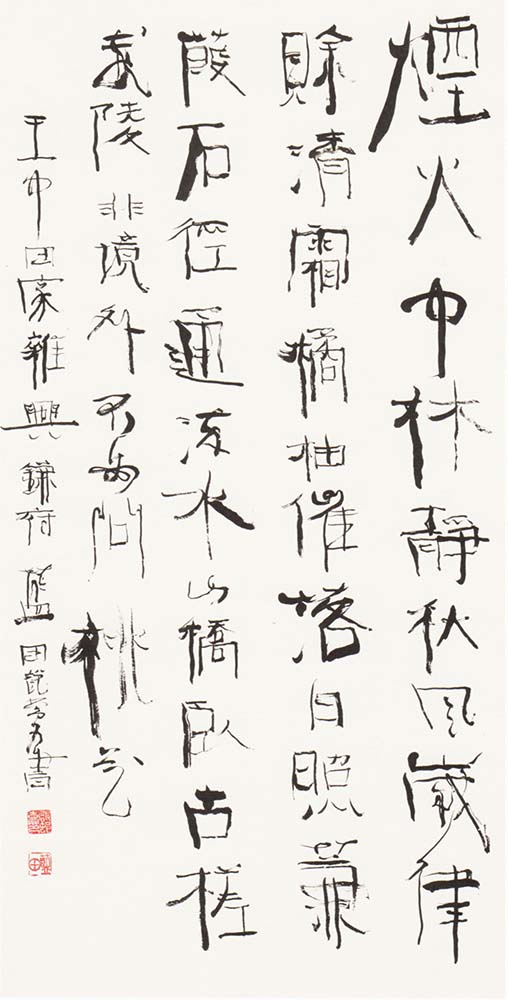

1992年 79歳 第1回上海展

麻布墨書 軸 215✕56

画讃 張麟書詩 早梅

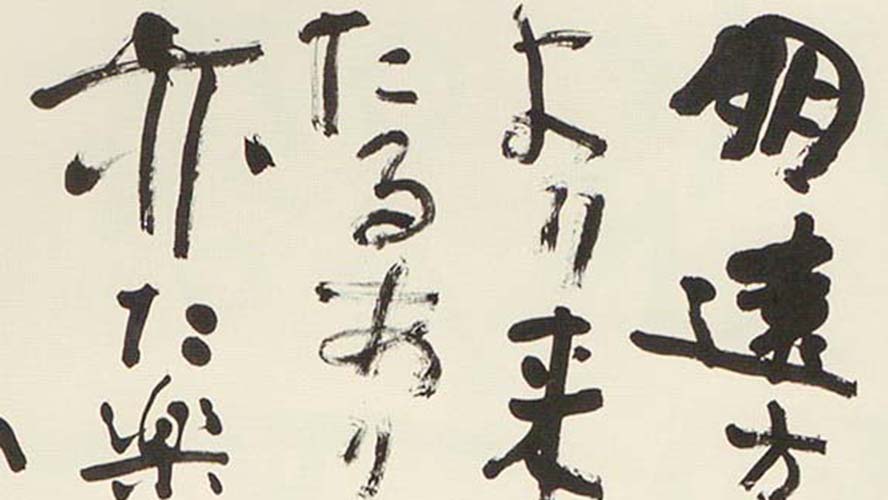

1995年 82歳 現代書道二十人展

紙本墨書 軸 140×37

1993年 80歳 西安展

紙本墨書 軸 229✕53

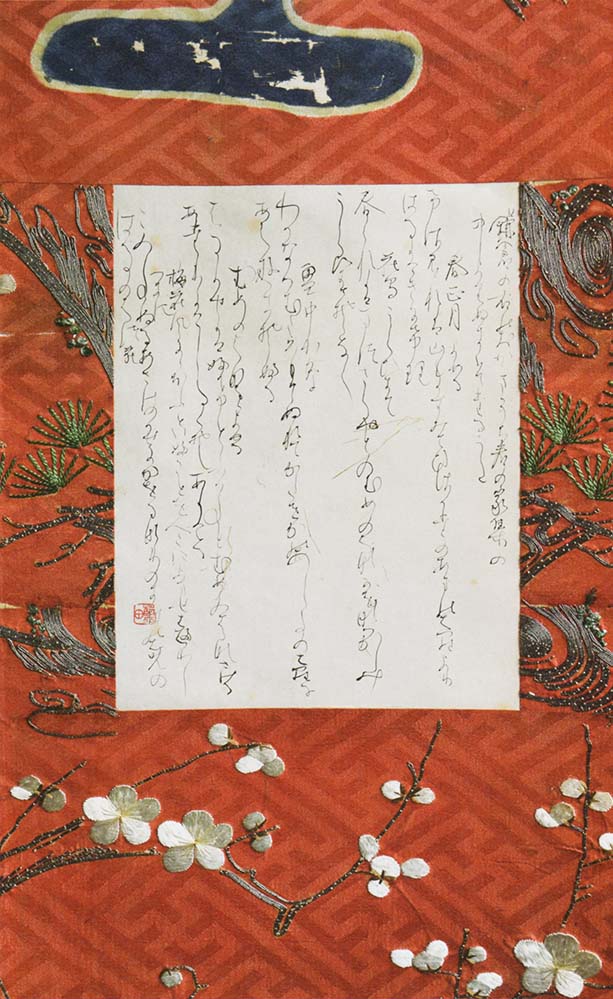

1991年 78歳 現代書道二十人展

紙本墨書 軸 24×18

鬼才の目──書は高度の方程式

殿村藍田は、大正 2(1913)年生まれ。日展、読売書法会、謙慎書道会を軸に活躍し、青藍社を主宰。朝日新聞社「現代書道二十人展」メンバーとして毎年多種多様な話題作を発表し注目を集めた。平成 12(2000)年、享年86歳で逝去。

本展は、没後 23年を経てようやく成った、初の遺作展である。展観の白眉となるのは、昭和 63(1988)年から平成 9(1997)年にかけて中国(北京・上海 2回・西安)で開催された 4回の個展の出品作 26点で、日本国内では未発表のもの。その他、日展内閣総理大臣賞受賞作、芸術院賞受賞作を含む、漢字、かな、画など、稀代のテクニシャンと謳われた藍田芸術百数十点が一堂に会した。

会場風景の撮影は不可だったが、青藍社により撮影された画像が、公開される予定(公開日は未定)。

殿村藍田は、学生時代は建築を専攻し、その経歴ゆえの書に対する哲学を持っていた。「私は建築を学生時代に専攻したので基礎の大切な事を徹底的に知らされている。偉大な高層建築は、より強固な完全な基礎設計の上においてのみなされるべきであって、貧弱な基礎工事では何も建てることはできない。私の基礎は欲望の構想を建てるためにはあく迄も必要であり、とどまるところを知らない」。さらに「書は感性と技術の競演。これに尽きる。感性のみの表現をすべきではない。感性を磨きキチンと学習し分析すること。また、書は高度の方程式。その理屈がないと壊れる」(藍田手記)。

藍田の作品には、“率意(そつい)のきらめき”とでもいうものがある。しかし、その率意は、中国明清の名家の書画や、香紙切、西行といった日本の古筆を自家薬籠中のものにするまで学び尽くした基礎に支えられているのは、言うを待たない。思うに、藍田は天才的に目が良かったのだろう。董其昌を学べば、すぐにその書のよって立つ法則を見つけてしまう。伊秉綬の書を前にすれば、その美の成り立ちを微分積分してただちに手に入れてしまう。本物のテクニシャンとはそういうものだろうと思う。

さらに、表具の意匠にも独特の美意識が貫かれている。特にかなの作品に自ら選んだ古代裂を合わせた作品は、藍田だからこそ保てるであろう鮮やかで危ういバランスで、尖ったデザイン感覚が光る。

展覧会をゆっくり拝見して、今回ハッとしたことがある。漢字もかなも、とても読みやすいのだ。筆が走ったように見えるところでも一字一字の形は決して崩れていない。「書はあくまでも実用品である。美しい実用品、それを『なで』、こよなく愛し、美術品に認められるまで昇華させるところに、私たちの書に対する根本精神や生命観があるのではないかと思います」(藍田手記)。読めて美しい書の存在感をあらためて思い知らされた思いがして、殿村藍田という書家が空恐ろしくも思えてきた。基礎力のスケールが違うとはこういうことでもあるのか、と。

ところで、筆者は一度、殿村宅にお電話を差し上げたことがある。もちろん携帯電話などない時代のこと。

「先生は、いらっしゃいますか?」

「先生は、今、お留守だよ」と、男性の声、あれ? 藍田先生に似ている……? もしかしてご本人??

「いつ頃お戻りでしょうか?」

「そんなことは、わからないよ」

あの時、電話に出られたのは、もしかして藍田先生ご自身だったのだろうか? 確かめるすべもないまま、いつまでも心にひっかかっている出来事である。

(游墨子)