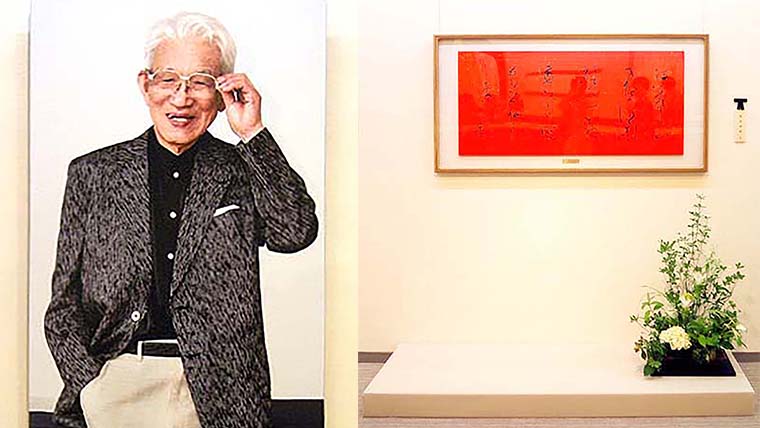

加藤裕書展 2025

会期 2025年8月26日〜31日

会場 東京銀座・鳩居堂画廊

酷暑が続く2025年8月の下旬、創玄書道会の実力者の1人、加藤裕が11年ぶりの個展を開いた。東京では初めての開催だ。これを見逃す手はないと訪ねてみたら、詩情あふれる作品の数々が、清々しい佇まいで待ち構えていた。

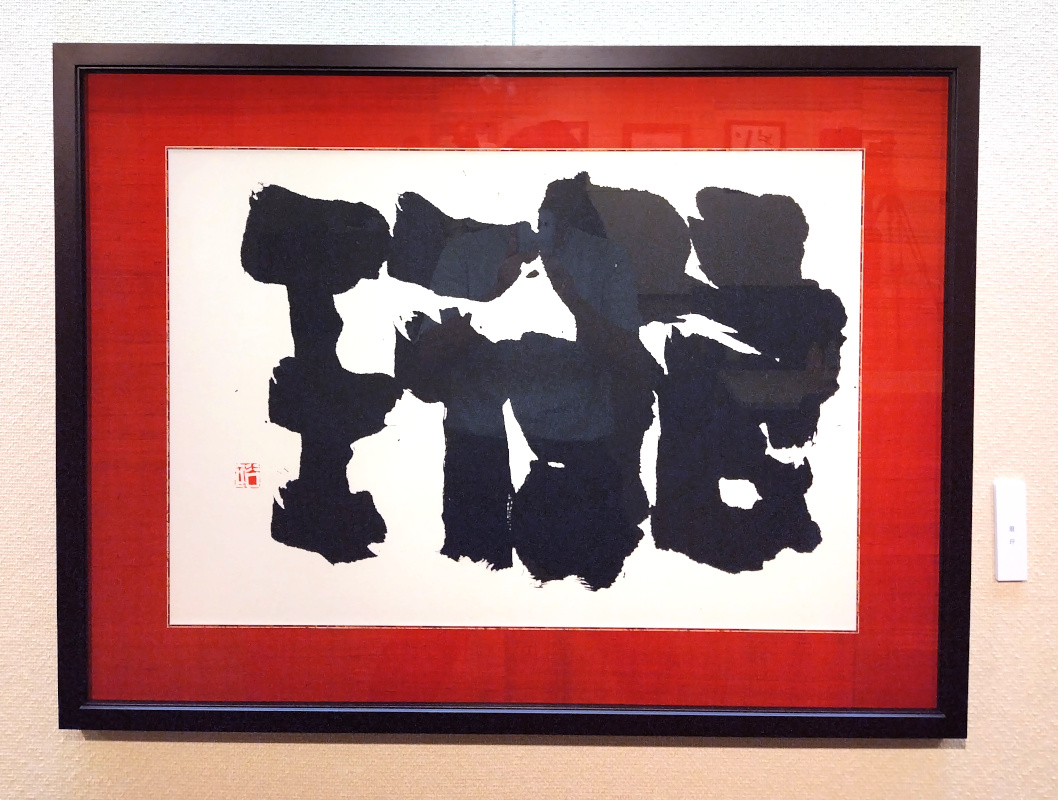

44×66

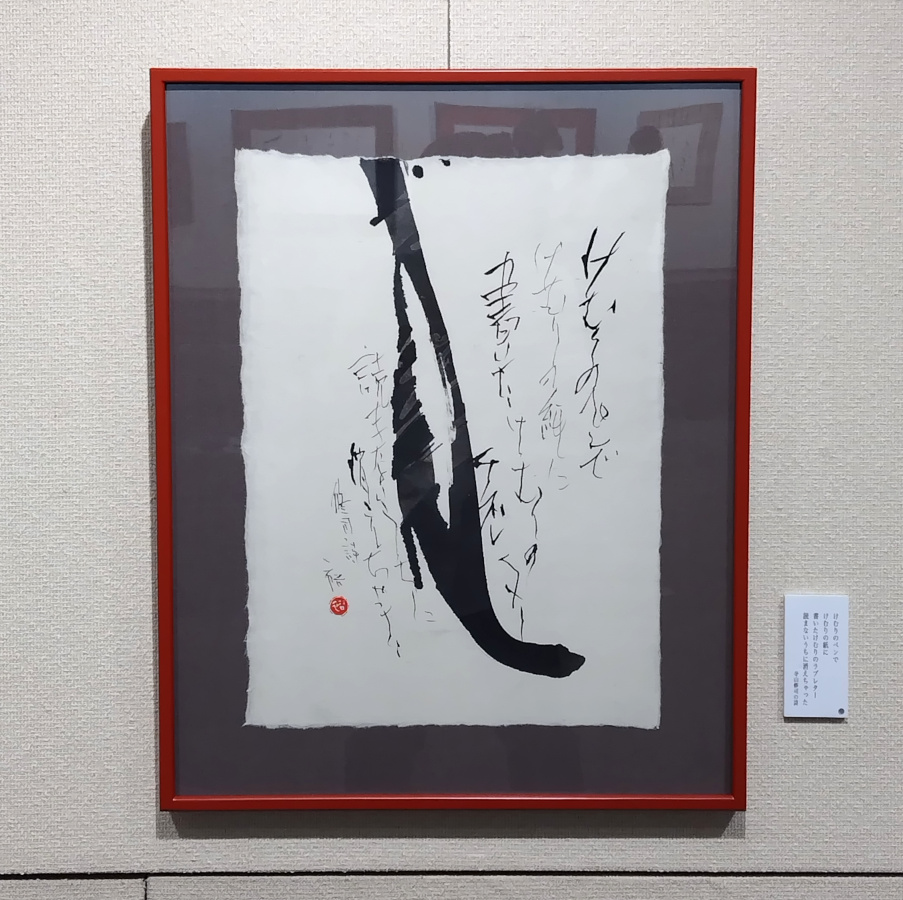

ずらりと並んだ小品群の中で、際立った存在感を感じたのは、真紅のマットの中で、くっきりと強く浮き上がるように記された「琅玕」の2文字だった。短鋒にたっぷりの濃墨を吸わせて、豊潤な線で安定した字形を実現したようだ。この言葉は、金子みすゞ編の詞華集のタイトルになっており、調べてみると漢代の木簡にもある言葉で10年以上も前から温めてきた素材という。美しい翡翠の意で、そこから転じて青々とした竹林の清々しさも表す。殺伐とした世の中。コロナ禍や世界中の紛争で鬱々とした気分を晴らしたい心根を表現しているようだ。

27×40

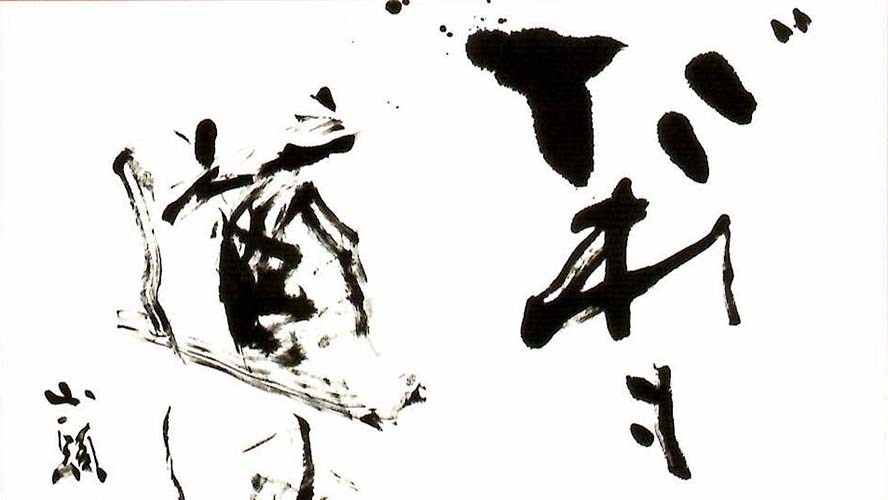

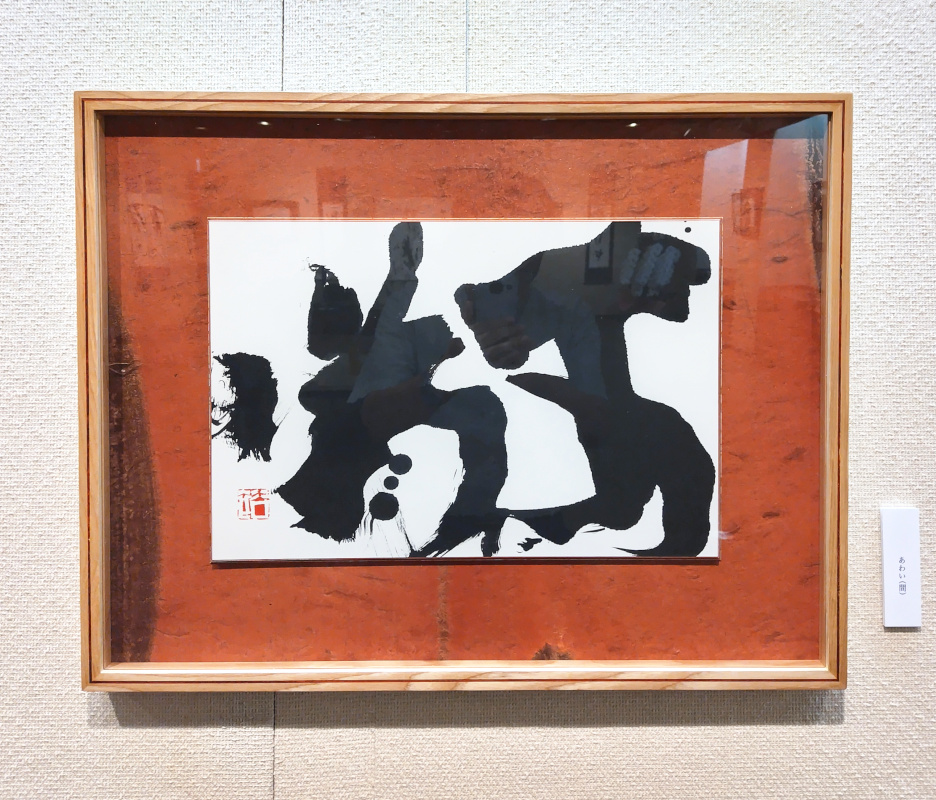

また「あわい(間)」や「風」は、濃墨を使いながらも奔放な筆遣いで紙面の制約を超える拡がりを見せ、躍動感あふれる字姿を見せている。このあたり、古典臨書を基本に漢字から詩文書まで多様な技法の蓄積によって、制作意図が作為的でなく、自然に表出しているように見受けられる。少ない文字数からでも、穏やかな生活、ひいては自然界に対するある種の尊崇の念が受け止められた。

34×45

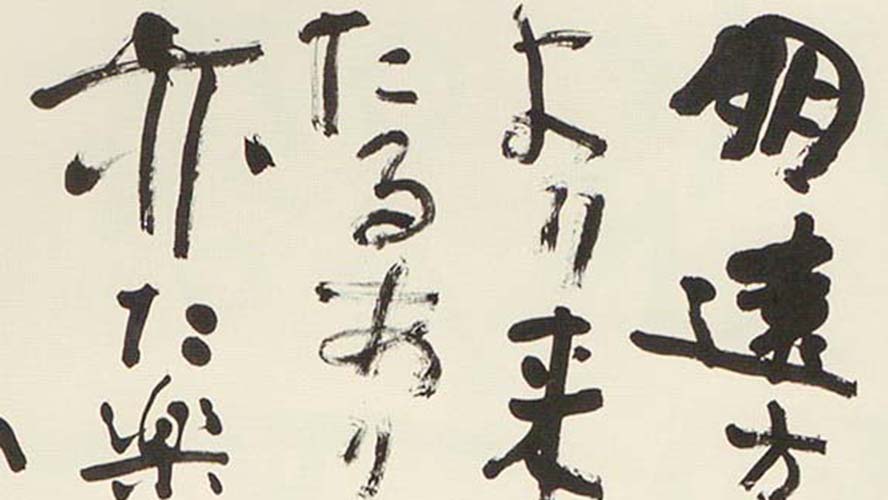

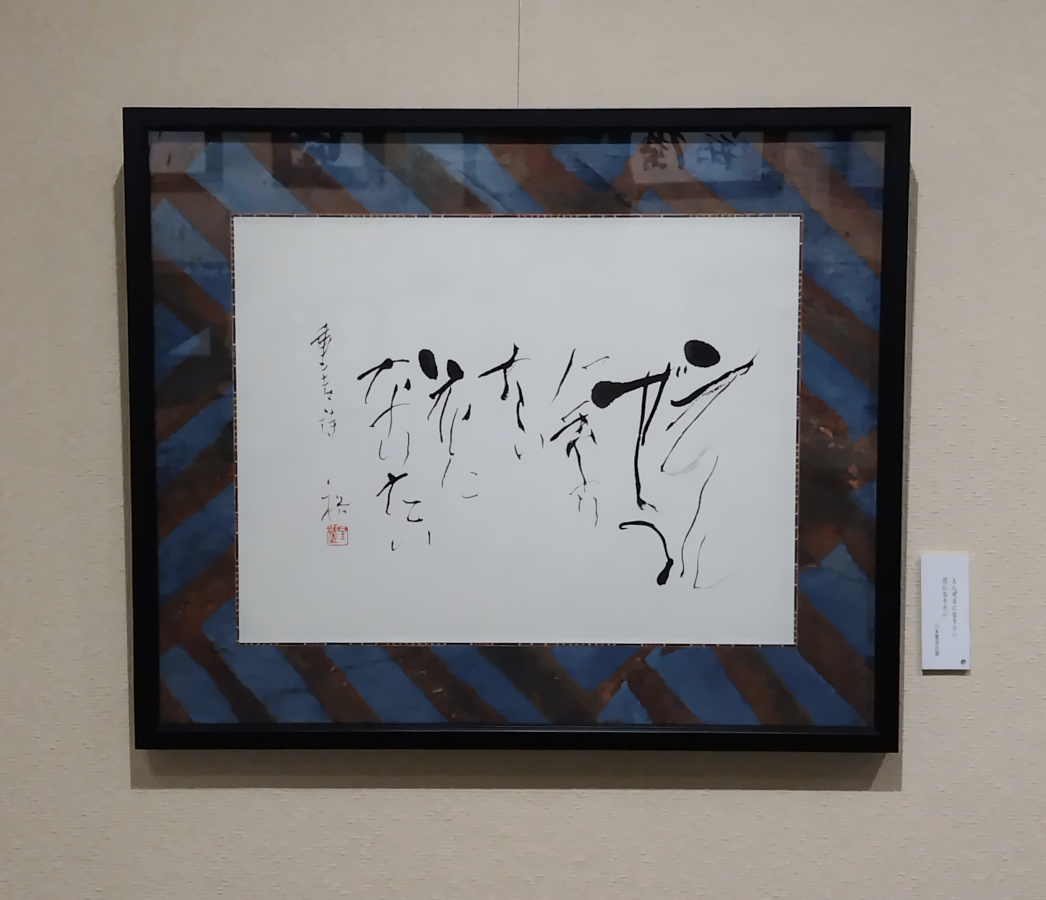

このような筆意という点では、細線による詩文書作品がまた、興味深いものだった。素材としたのは、主に種田山頭火、山村暮鳥、八木重吉、そして寺山修司ら。山、風、花など直接的に自然を歌う詩歌が多いが、内面の心象風景の表現という印象もある。その高い精神性が内在する詩歌を、巧みな筆致と構成で絵画のように仕立てている。可読性という観点では、やや難しい作品もあるが、それを凌ぐだけの造形美がそこにあった。若いころからの詩歌や俳句との関わりの中から、改めて選別し直した詩歌だけに、熟成の時間の働きなのだろう。

80×17×2幅

この個展でのもう1つの特長は、料紙やマットへの拘りだった。出品作全てとはいかなかったが、和紙作家、坂本直昭の作品を多数採用していた。細い2幅の軸「雲」には鮮やかな青色の紙、寺山の詩作には墨のカットが効いた料紙、繊細な詩文書を際立たせる暖色、寒色のマットなど、書作だけでなく演出全体に拘る加藤の真骨頂か。若いころにはバンドを組んで人前で演奏するなど、鑑賞者を意識した演出の才が、こういうところで顔をのぞかせている気がした。

43.5×31.5

今回の個展のアクセントとなった古事記を題材にした屏風作品でも、その思いは通底しているように見受けられた。この屏風は、今春の社中展「書玄展」で発表していた。棟方志功の版画「瓔珞譜」に触発されたという「大和し美し」は、絵心もある加藤らしく、竹林や木々の合間合間に、言葉が浮かび上がるように演出されていた。大和まほろば、うるわしくあれ。一見素朴で、淡々と描かれた作品に見えるが、そこには棟方へのオマージュと、詩文への強いこだわりが潜んでいるのだ。

136×136

2025年書玄展

さて、加藤の来歴を辿ると、1952(昭和27)年、名古屋生まれ。父は名古屋では知られていた書家、加藤大碩で、5歳ころから筆に触れていた。しかし、青年期には理系の大学に進み、バンドを組むなど、本気で書には関わっていなかった。ところが、大学4年の時、金子鷗亭の若手育成の講座を受けて「目が覚める思いだった」という。単なる詩文書教室ではなく、古典の研究や臨書の在り方などを懇切丁寧に教授され、書の奥深さに目覚め、進路を書に定めるようになったという。38歳で毎日書道展会員賞を受賞し、それ以来20年余りで計12回も名古屋で個展を開き、この間イタリアやチェコでも作品を発表した。そして、2021年に毎日書道展で文部科学大臣賞に輝いた。

いま、あぶらの乗り切っている加藤が、これからどんな書作の世界を見せてくれるのか、興味は尽きない。

(書道ジャーナリスト 西村修一)

加藤裕(かとう・ひろし)

1952年 愛知県名古屋市生まれ

1975年 金子鷗亭に師事

1979年 日展初入選

1990年 毎日書道展会員賞受賞

2021年 毎日書道展文部科学大臣賞受賞

(公社)全日本書道連盟理事、(一財)毎日書道会理事、(公社)創玄書道会常務理事、書玄会会長

\ Instagram展開中!/

西村修一のShodo見て歩き