第2回 芙蓉三人書展

会期 2025年3月4日~9日

会場 静岡市駿河区・静岡県立美術館県民ギャラリー

静岡を代表する女流書家3人が2025年3月、静岡県立美術館で「第2回芙蓉三人書展」を開いた。かなの遠藤枝芳(えんどう・しほう)、前衛書の榛葉壽鶴(しんば・じゅかく)、象書(少字数書)の大石千世(おおいし・ちせ)。社中も分野も異なる3人が協働し、同一会場でそれぞれ近作を発表するという異色の展覧会は、鑑賞者にとって現代書の多様性を楽しみ、近未来の書芸術の可能性を探る良い機会になったのではないだろうか。

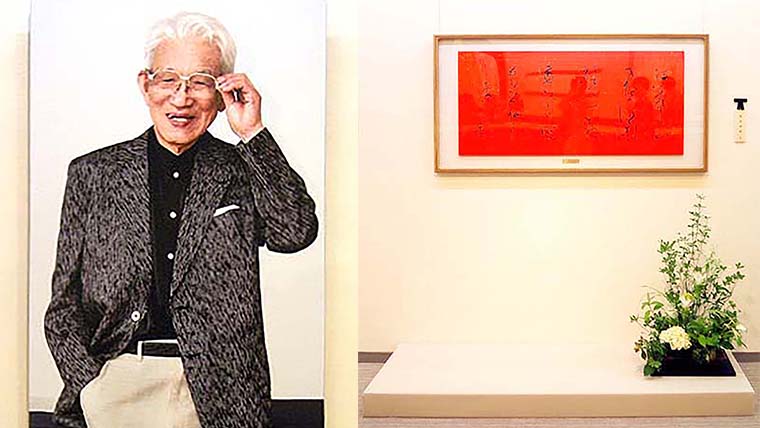

遠藤枝芳作品の前で

まずはその3人のプロフィルから。遠藤は1928年生まれ、西谷卯木、宇野雪村、小山やす子に師事し、日本書道美術院でかな作家として活動中の2010年には、第62回毎日書道展で文部科学大臣賞に輝いた。残念ながら、2024年11月に急逝した。

榛葉は1935年生まれ。櫻井琴風や宇野雪村の門をたたき、奎星会で古典をベースに前衛書の創作に取り組んできた。2019年には同美術館で開いた個展「ナニヲカイワンヤ 壽鶴の仕事展」で第33回毎日書道顕彰(芸術部門)に選ばれた。

大石は1943年生まれ。山崎大抱、さらに手島右卿につき、独立書人団で、とくに象書の書作に磨きをかけてきた。榛葉と同じ2019年、東京・銀座アートホールで開いた「大石千世の書―そ・し・て…今―」で、同じく毎日書道顕彰(同)の栄誉に浴した。

このように、書の系譜や社中が全く異なる3人が何故協働することになったのか。それは静岡在住の毎日書道展系の書家たちが2005年から始めた「現代書作家展・しずおか」がきっかけとなったようだ。この作家展は、戦後地元で現代書の普及発展に尽力してきた先人たちの書の開拓精神を承継し、新たな書の進展を期そうという思いで毎日展系の書人たちが回を重ねている。

そんな中、主要メンバーである榛葉と大石が毎日書道顕彰をW受賞するという快挙に恵まれた。実は2人の個展と同じ2019年、遠藤も東京銀座画廊・美術館で個展を開いていた。そこで、このしずおか展を牽引してきた柿下木冠らが、2人に遠藤を加えた実力派女史による地元静岡での合同展のアイデアをもたらした。時を置かずして、意気投合した3人が2020年に1回目の協働展を開催したのだった。これが大きな反響を呼び、2回目の開催が決まった。

しかし、順風ばかりは吹かない。2023年秋、柿下が逝き、開催準備中の翌年11月には当の遠藤が急逝する不幸に見舞われる。開催を決行するか、否か。残された2人に迷いはなかった。「作家としてお互いを尊敬している。中止する理由もない」(大石)として、地元出身の髙橋利郎大東文化大学教授や遠藤社中などの協力を得て、遠藤の近作や代表作を募り、開催にこぎつけたのだった。

さて、この3人による展覧会は、広くて天井も高い県民ギャラリーをほぼ三分し、それぞれ近作や代表作を合わせて15点前後ずつ展示した。

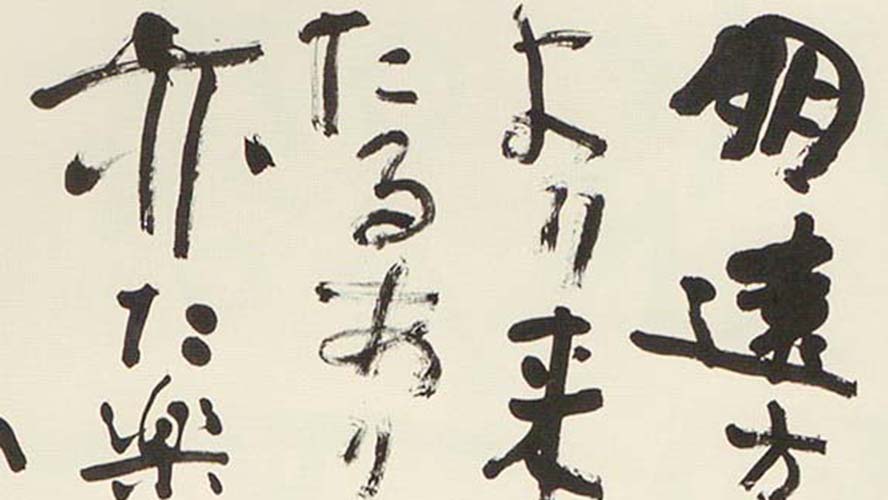

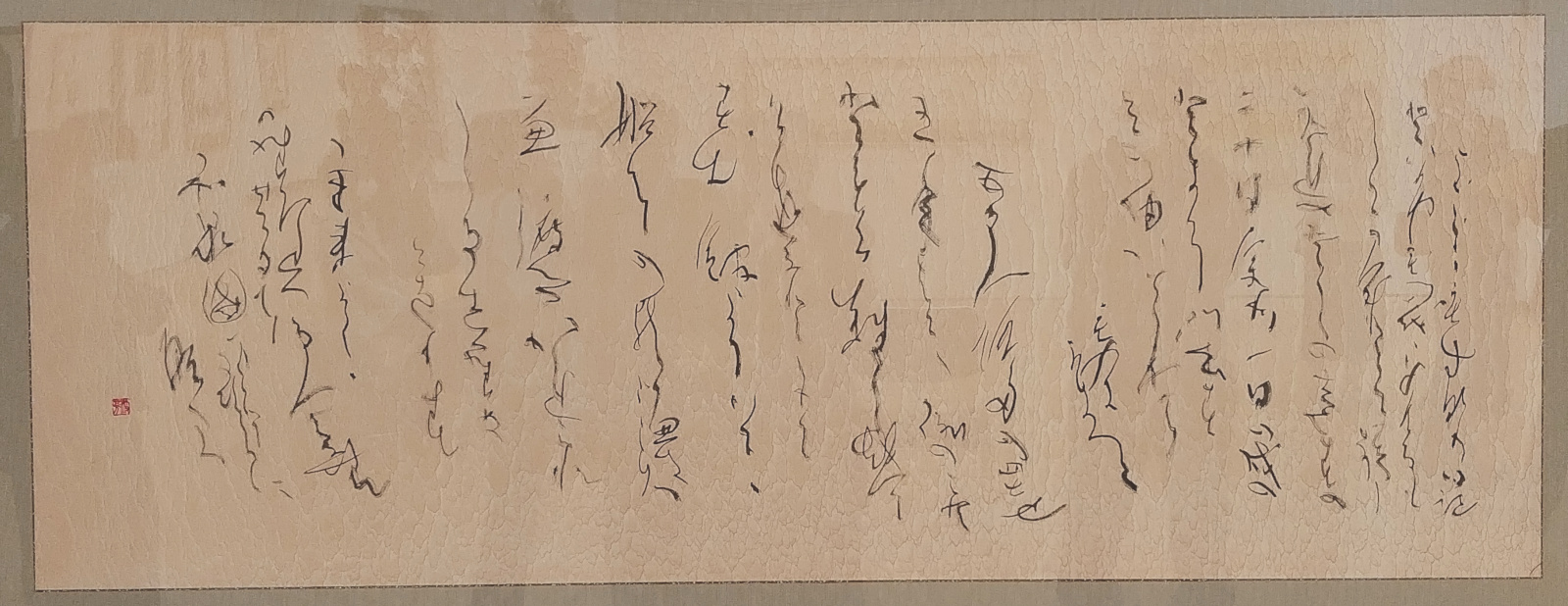

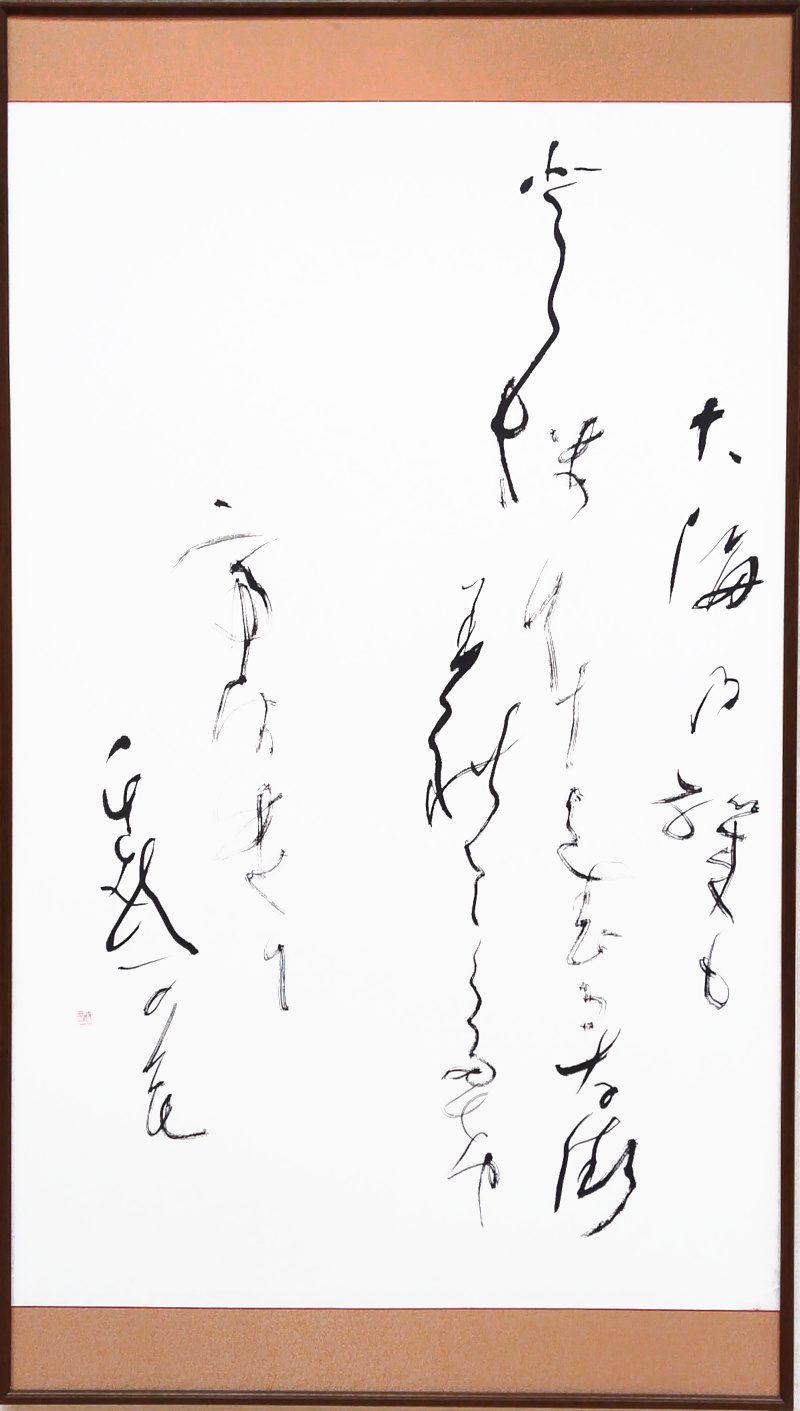

遠藤の「土佐日記」は死の直前まで取り組んでいた作品。強い線質であるのに、流れるような文字列は丹念に綴られ、よどみがない。「まだ書きたいが、疲れてもう書けない」と弟子に語ったという。「書は命」が口癖だった遠藤らしい。近作「大海の」は、激しい歌をしっかりとした構図の中で、字粒の大小、行の揺れなどを生かして90歳代半ばの作品とは思えない力作に仕立てた。

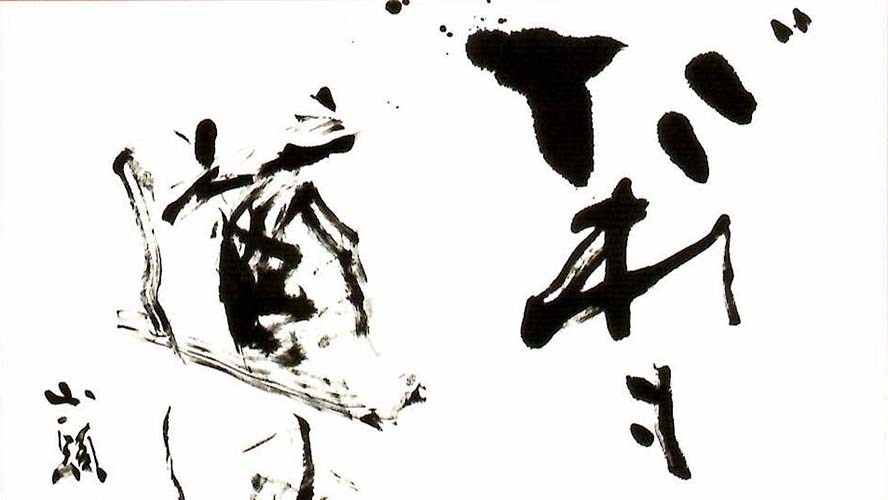

榛葉は、前衛書と若干の臨書を出陳した。筆者は以前から彼女の平和を希求する思いなど、社会的メッセージを感じさせる作品に関心を持っていた。今回も「バリケード」に記されている、研ぎ澄まされた筆線による、緊張感あふれる場面に思わず立ち止まってしまった。一方で、朱筆による「夜明け前」など、身近な出来事に対して内面に映し出されたであろう心象風景の多彩な表現にも親近感を覚えた。

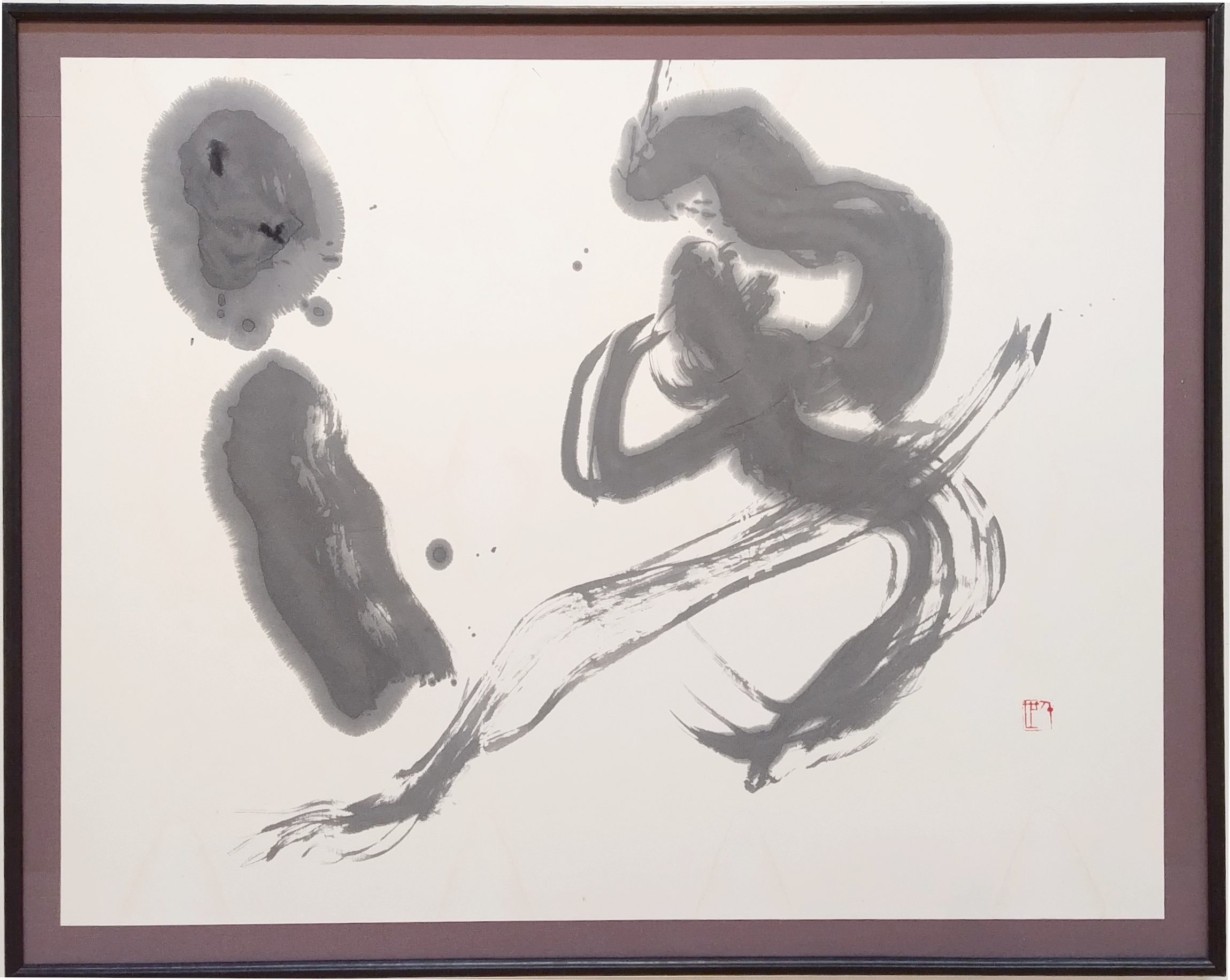

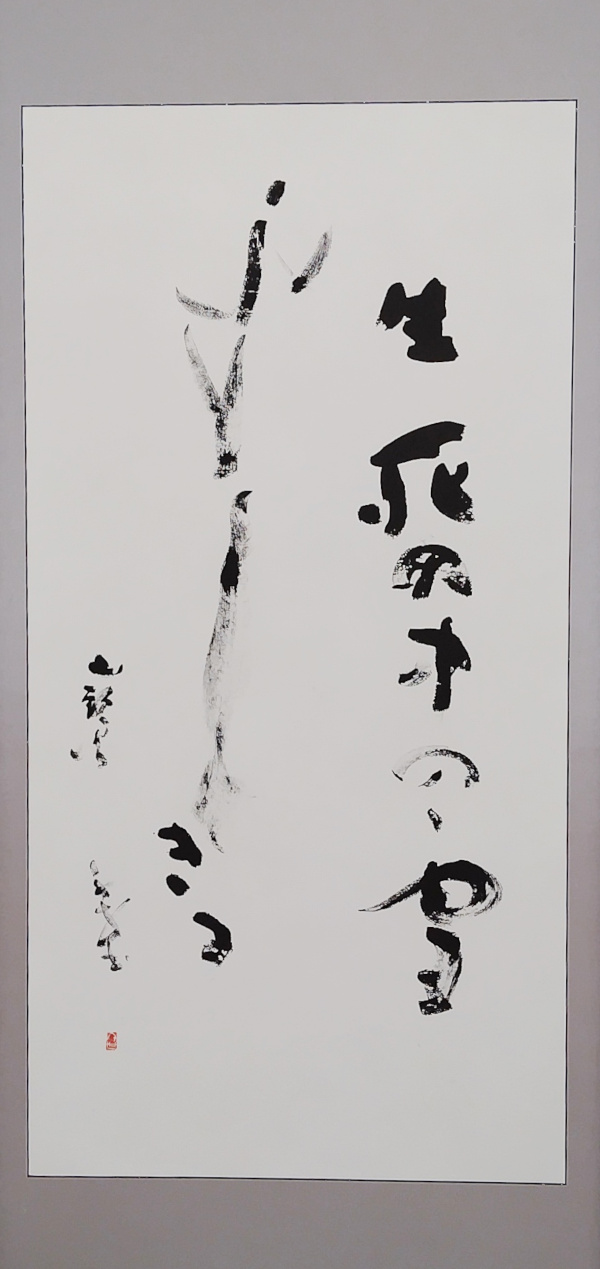

大石は、山頭火句をのぞき、すべてが1文字か2文字の象書だった。淡墨で書いた近作の「湧」では、大胆な筆運びの中にも、最初のさんずいから渇筆を伴う終筆のはらいに向けた、一作への集中力、気魄が感じられる。湧き水の流れの表現から転じて、人の一生を描いたのだろうか。その点で見れば、肉親や、書友たちの相次ぐ旅立ちという悲しみの中で、彼女が山頭火の「生死の中の雪ふりしきる」を出品したのにも、死生観として通底するものを感じずにはいられなかった。

さて、残念ながら遠藤が去って、残された2人がこれから静岡の地でどう歩んでいくのか。三人展を終えた際、榛葉は「ここまで来られたのは、柿下さんはじめ、支えてくれた皆さんのおかげ」。大石も「現代書作家展での絆が大きい。楽しい場になった」と語っている。そのうえ、榛葉、大石ともに、こと書については闊達に動いているとあって、地元では「3回目を」と期待する声も少なくはないようだ。

その答えがどうなるのかは、まだわからない。しかし、たとえ3回目を開かなくても、「書は命」という信念でつながった3人だっただけに、今後も静岡の地から、それぞれの思いを込めた書のメッセージを発信し続けることだろう。私は、その思いを見続けていきたい。

(書道ジャーナリスト・西村修一)

\ Instagram展開中!/

西村修一のShodo見て歩き