読む– category –

-

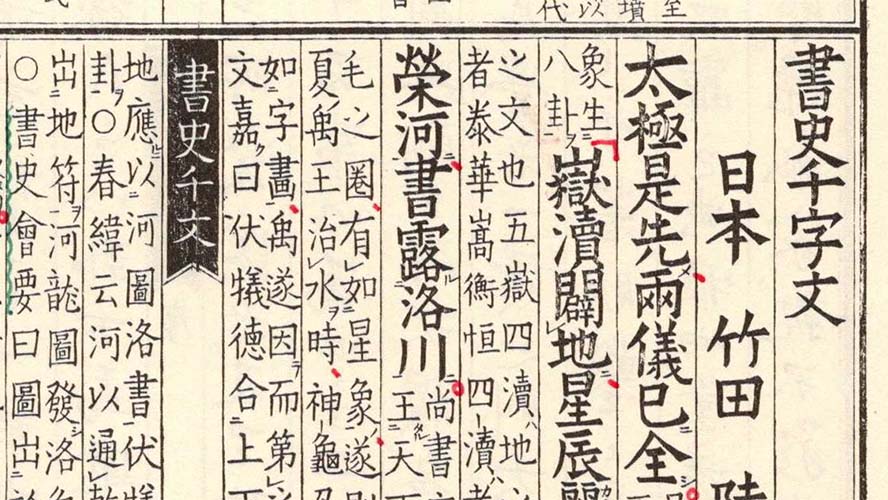

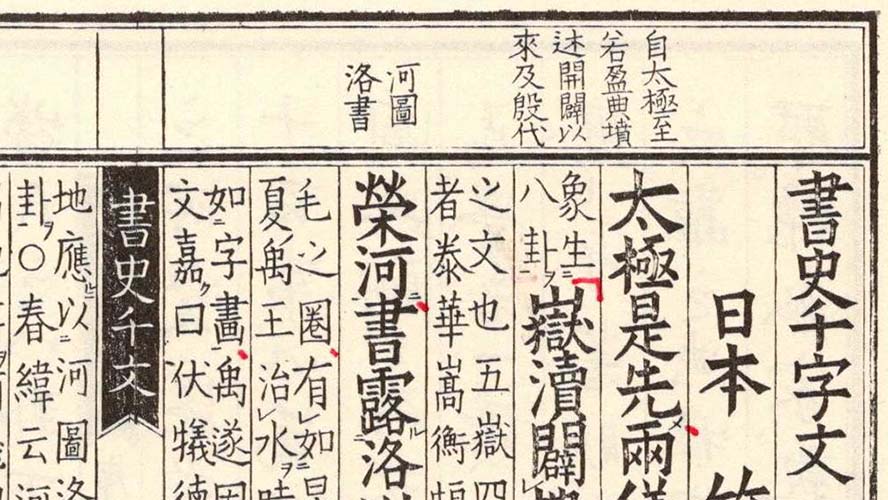

『書史千字文』を読む 文/伊藤文生 〈001〉 太極是先、兩儀已全。

「太極是れ先んじて、両儀已に全し」。問題は、「太極」と「両儀」(とその関係)です。 -

『書史千字文』を読む 文/伊藤文生 〈000〉 はしがき

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。原文を2句ずつ読解。連載開始にあたり、まずは『書史千字文』という書物のことなど。 -

文字遊戯 文/北川博邦 第20回 超平仄(二)

「若年寄」「広小路」。よく見ると反対の言葉が並んでいます。こういった言葉を探してみると、ある和菓子も対句仕立てになっています。 -

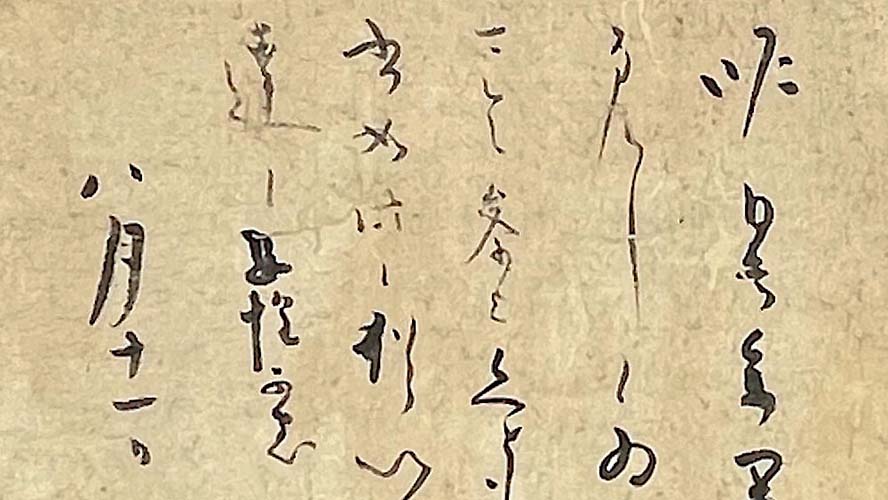

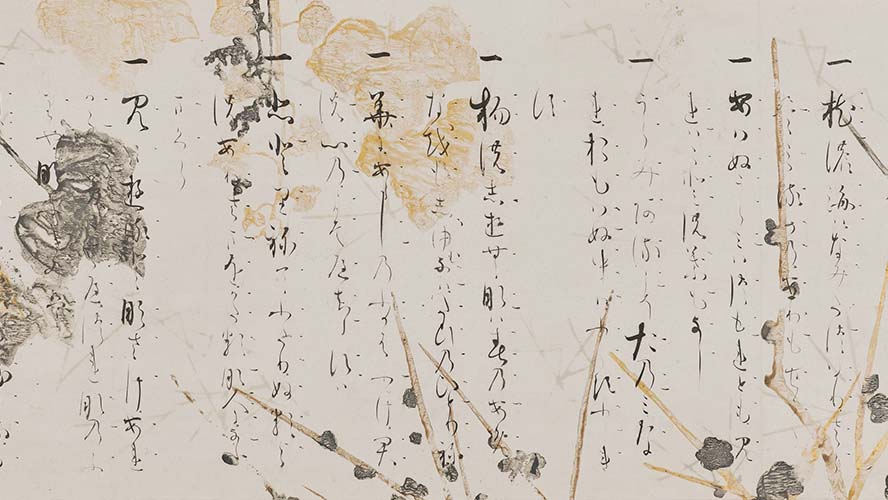

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第25回 光悦様の形成(中の三) 新古今和歌抄月詠和歌巻と同時期に書かれたと推定される手紙

およそ慶長5年の執筆と推定される「月詠和歌巻」と、同時期の光悦書状の書風を比較する。 -

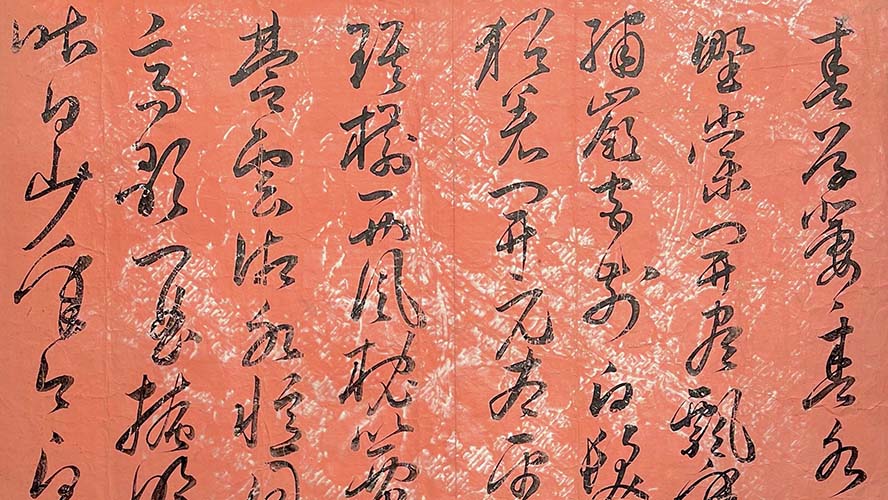

文字遊戯 文/北川博邦 第19回 超平仄(一)

明治の三筆の巌谷一六先生。琵琶湖ほとりの妓楼に依頼され、ダジャレと漢文を駆使してとびきり攻めた、キワドイ名を付けました。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第24回 光悦様の形成(中の二) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に(承前)

光悦筆の「月詠和歌巻」が作られたのはいつ頃なのか。「隆達節小歌巻」を参考に考察する。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第23回 光悦様の形成(中の一) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に

慶長年間を中心に復活し、流行したとみられる「唐紙」。どのような特徴の「唐紙」なのか。 -

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第22回 光悦様の形成(上)

能書家の書風形成はどのようになされるのか。本阿弥光悦の初期の書の変化を観察する。 -

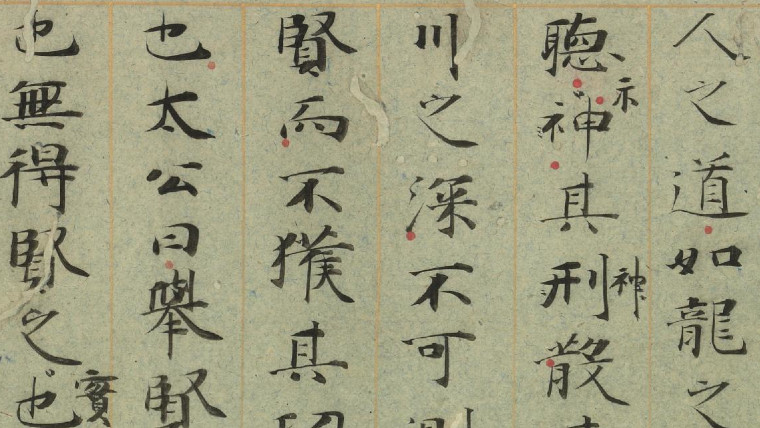

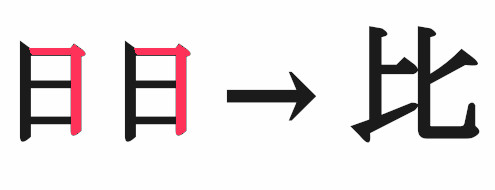

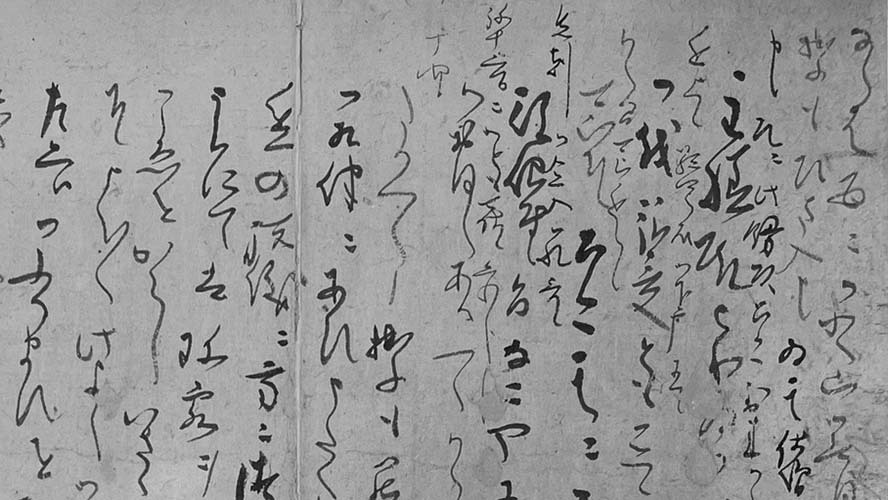

文字遊戯 文/北川博邦 第18回 離合と謎語(五)

漢文は読み方により意味が真反対になることも。それが遺言書ならどうなるでしょう。写真は平安時代中頃に書かれた唐の書物「群書治要」。赤い乎古止点など日本の漢文訓読の歴史が垣間見えます。 -

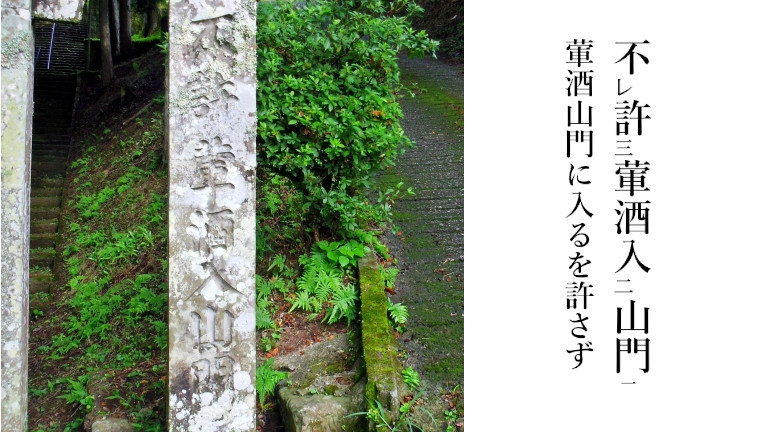

文字遊戯 文/北川博邦 第17回 離合と謎語(四)

漢文はどこで区切るかを読み解くのが鍵。山門にある「不許葷酒入山門」は読み方で全く意味が変わってきます。 -

文字遊戯 文/北川博邦 第16回 離合と謎語(三)

久々の更新です。前回取り上げた大明寺壁の謎語。水にまつわる新たなエピソードを加えて再度ご紹介します。 -

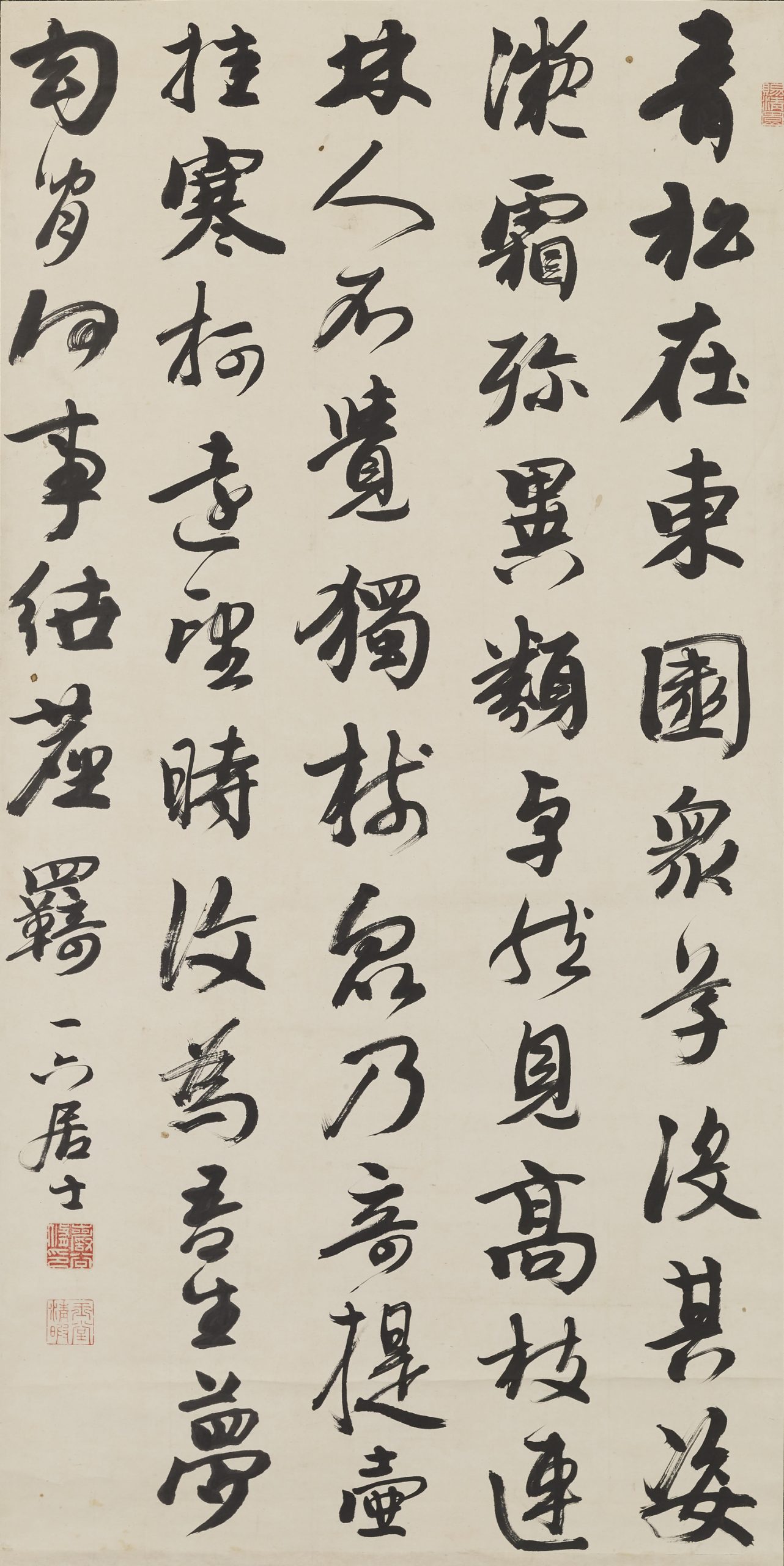

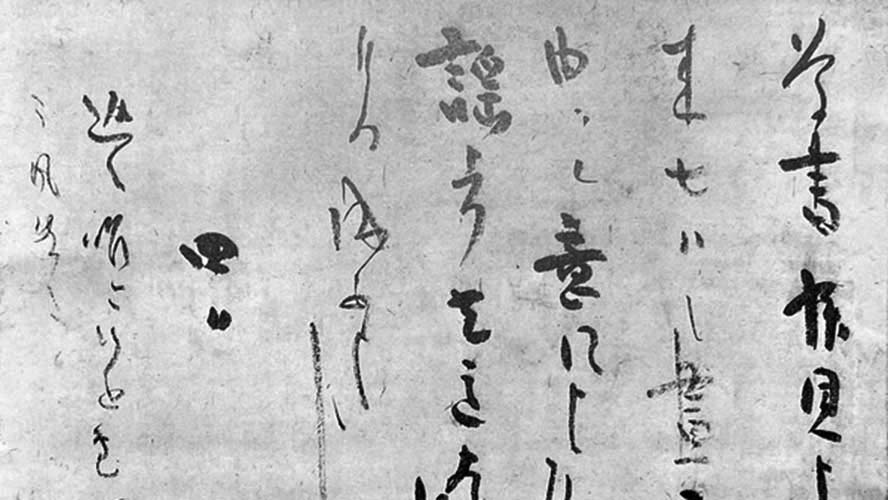

鑑定から鑑賞へ 人と書と歴史を探究する 文/増田 孝 第21回 滝本坊実乗と松花堂昭乗(下)

「鐘樓坊」と名乗っていた時期の昭乗の書。昭乗の書風形成は、どのようになされたのか。