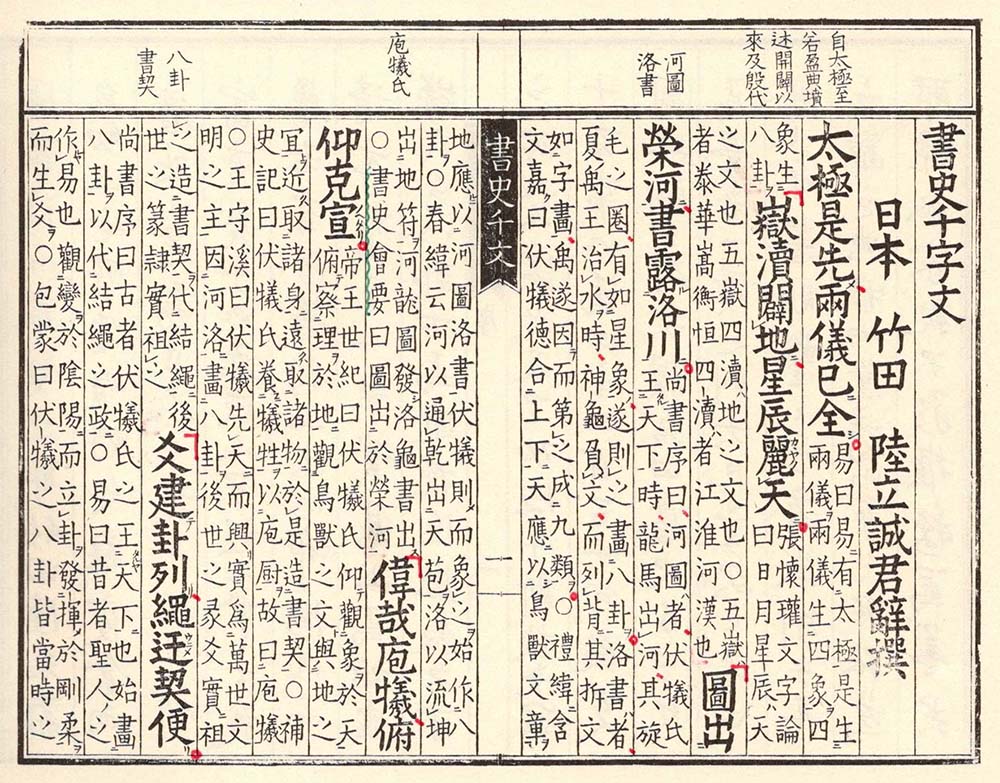

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。

4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。

連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。

『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

〈003〉

圖出榮河、書露洛川。

図や書が川から現れた。

はじめに、原文の漢字1字1字を確認しておきましょう。

「圖」は「図」の旧字体、「榮」は「栄」の旧字体です。「圖」はあまり見かけないかもしれませんが、「榮」は現在も人名用漢字として普通に使われている漢字です。「出」と「川」とは小学1年、「河」は小学5年、「書」は小学2年で学習する漢字です。

「図」は小学2年、「栄」は小学4年で学習します。

「露」は小学校では学習しませんが、常用漢字なので中学生なら知っているでしょう。「洛」は常用漢字ではありませんので、一般には知らなくてもよいとされています。ただ、人名用漢字ということで、生まれた子どもの名前として使うことができます。

生まれた子どもの名前に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字に限られています。現在、常用漢字は2136字、人名用漢字は863字で、合わせて2999字が子どもの名前に使える漢字となっています。

小学校で学習する漢字は教育漢字あるいは学習漢字といい、学年ごとに配当され、6年間で合計1026字を学習することになっています。教育漢字はすべて常用漢字に含まれています。

「落」は小学2年で学習し、「路」も小学3年で学習するので、「洛」や「露」は小学生でもなんとなく見たことがあるような気がする漢字でしょう。

ということで、今回の8字は一見したところいずれもそれほど難しい漢字ではなさそうです。

さて、「圖出榮河、書露洛川」を原文(版本)の返り点送り仮名にしたがい、旧字体は新字体に改めて書き下すと、「図 栄河に出で、書 洛川に露る」となります。

現代語訳としては、「図が栄河から出てきて、書が洛川からあらわれた」。まとめると、「図書が栄河や洛川から露出した」。

語句の構造(組み立て)としてはわかりやすい対句です。「図」と「書」と、「出」と「露」と、「栄河」と「洛川」とが、それぞれ同類の語の組み合わせになっています。

「出」は「でる」、「露」は「あらわれる」で、「露出」は「あらわれでる」。「栄河」の「河」と「洛川」の「川」とは、ともに「かわ」で、「河川」も「かわ」。「栄河」と「洛川」とは、どちらも河川=かわの名のようです。

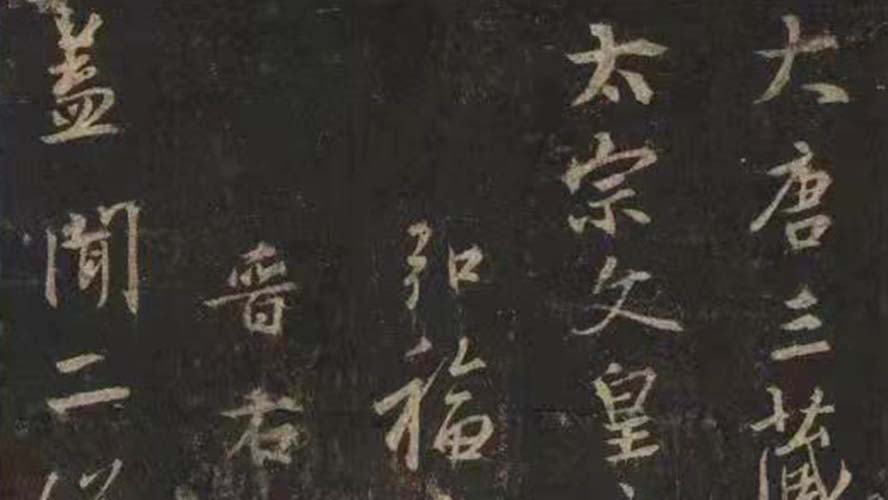

それぞれどんな河川なのかはひとまず置き、原文上欄の頭注を見ると、「河図」「洛書」とあります。一般に「図書」とは本・書物のこと。図書館にある書籍を想像します。しかしここでいう「図書」は、それとは違って「河図・洛書」のこと。『広辞苑』によると、「図書」は「河図洛書」の略で、「ズショ」ともよみ、「①絵図と書物。②書籍。本」とあります。同辞典ほか『大辞林』『大辞泉』などを参考にすると、「河図」は、「伏羲氏の時、黄河に現れた龍馬の背中の旋毛(=つむじ)の形状を写したという図」。「洛書」は、「禹が洪水を治めた時、洛水に現れた神亀の背にあったという九つの文様」。

だいたいは理解できそうですが、疑問も有ります。「龍馬」は「リュウバ・リュウマ・リュウメ・リョウバ・リョウマ・リョウメ」の6通りの読み方があり、どう読んだらよいのでしょう。坂本龍馬の「龍馬」は「リョウマ」のようですが、ここでは「リュウバ」としておきます。「神亀」は年号としては「ジンキ」とされていますが、ここでは「シンキ」としておきます。

「龍」は人名用漢字とされ、常用漢字では「竜」なので、一般には「竜」を使うことになっていますが、ここでは「龍」とします。「亀」は常用漢字で、本書の版本では旧字体とされる「龜」とも少し異なる字形になっていますが、原文は「龜」、書き下し文および訳文では「亀」の字形とします。

「伏羲氏」の「氏」は、太古の伝説上の人物名に対する称号とされ、伏羲氏は伏羲ともいい、「伏羲」は「フッキ」のほかに「フクキ」「フクギ」とも読みます。

「羲」の字形は、『説文解字』によれば「義」+「兮」とされ、「義」の発音が「ギ」であるのに対して、「羲」の本来の発音は「キ」です。しかし、「王羲之」は「オウギシ」と読まれ、中国神話の太陽神とされる「羲和」も「ギカ」で、日本語では「羲」は「義」と同じく「ギ」と読まれています。字形も似ているためか、「王義之」のように表記されることもあります。

本書『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)の紹介として、〈069〉「欣附獻耀、休法羲鳴(=羊欣は王献之から学んで輝き、劉休は王羲之を学んで鳴り響いた)」としましたが、この「羲」の版本の字形は「義」のようになっています。

そこで本書を通覧してみると、〈006〉「六制丕備、九德洽聞(=六書によって文字が整備され、九つの徳について広く知られるようになった)」の注に「伏羲氏」と1例あるだけで、この他に「羲」の字は見あたりません。本書には王羲之を指すと解釈できる「王義之」および「義之」という表記が合計26例ほど有り、本書において王羲之は「王義之」となっています。

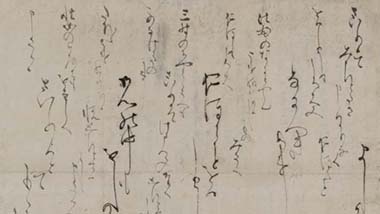

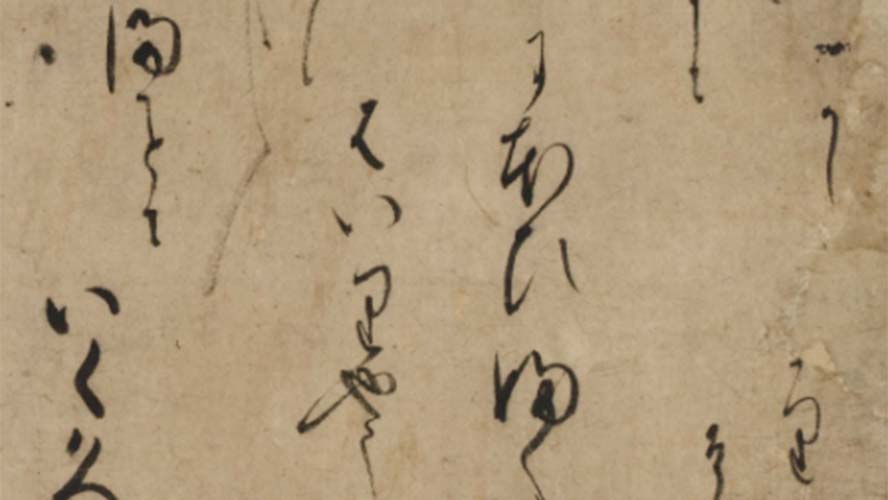

ここでふと思い出されるのは『万葉集』です。『万葉集』の原文はすべて漢字で書かれました。ただし、その漢字は日本語をあらわすために仮りたもので、「万葉仮名」とよばれます。万葉仮名の形式はさまざまで、遊戯的な表記として「てし」を「義之」と書いた歌が7首有ります。ちなみに、この「てし」は、完了の助動詞「つ」の連用形「て」に、過去の助動詞「き」の連体形「し」がついたもので、過去のある時に、動作・作用の完了していることを表わす、と説明されています。

「義之」が見える1首を紹介すると、岩波文庫『原文万葉集』(上)巻第三・394に「印結而 我定義之 住吉乃 浜乃小松者 後毛吾松」とあり、岩波文庫『万葉集』(一)では「標結ひて我が定めてし住吉の浜の小松は後もわが松」と漢字仮名交じり文として訓み下され、「印を付けて私が自分のものと定めた住吉の浜の小松は、後々も私の松だ」と口語訳されて、さらに以下のような注が付けられています。(なお、『日本国語大辞典』によれば、「住吉」は「墨江・墨吉・住之江」とも書かれ、平安初期以降「すみよし」と呼称されるとのことです)。『万葉集』の「義之」とは、

第二句の「てし」の原文は「義之」。「義」は「羲」の通用字。書で有名な晋の王羲之を手師、すなわち書家の代表と見なし、その名「羲之」によってテシの音を表記した。

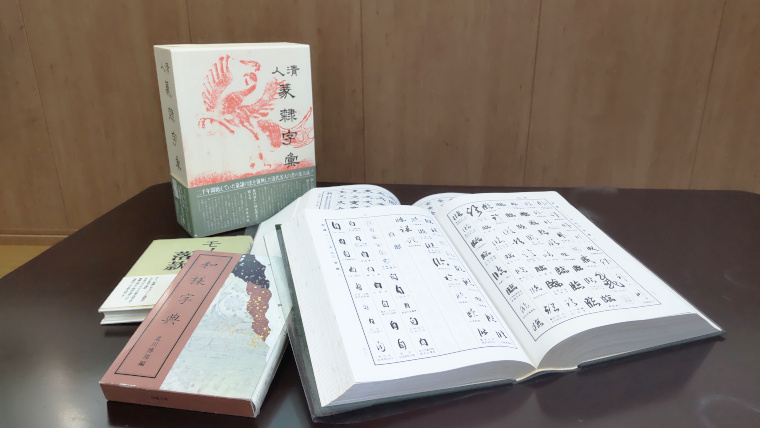

この注に見える「通用字」という語はどういう意味なのでしょうか。『広辞苑』によれば「漢字の字体の一つ。正字と俗字の中間に位置し、正字を筆写する際に運筆を簡略にした形」とされ、「驅(駆)」に対する「駈」などがその例とされています。ということは、「驅」が正字、「駆」が俗字で、その中間に位置する「駈」は通用字ということでしょう。「簡略にした形」ということでは「略字」と呼んでもよさそうです。

一般的な漢和辞典(三省堂『漢辞海』・学研『漢字源』・角川『新字源』など)では、「駆」を見出し字として、「驅」は「旧字(体)」、「駈」は「異体字」あるいは「俗字」とされていて、「通用字」という用語はあまり見かけません。漢字の「字体」とは何か、誰もが納得できる明確な説明は難しいようです。「正字」「俗字」という用語にも問題があります。

「異体字」は、『三省堂国語辞典』によると「(一般的な漢字と)同じ漢字だが、字体がちがう字」であり、例として、「杯」に対する「盃」、「島」に対する「嶋」が挙げられています。また、逆に「杯」「島」も「盃」「嶋」の異体字であり、いわゆる「新字体」「旧字体」も、たがいに異体字の関係にある、とのことです。

同辞典によると、「字体」とは「一つの文字の、点や線でできた まとまりのある形」であり、さらに「字形」は、実際に書かれた文字の形。「字体」は、その字を成り立たせている骨組み。たとえば、「栄」は、人によっては「木」の部分を「ホ」のような形に書き、字形は異なっても、字体は同じ。一方、「栄」「榮」は、同じ漢字でも、前者は常用漢字の字体、後者は従来の正字体で、字体が異なる。さらに、「栄」「営」は別の漢字で、「字種(=漢字の種類)」が異なる。「栄」は楷書体・明朝体・ゴシック体など、さまざまな様式・デザインでしるすこともでき、この様式・デザインのことを「書体」という。

以上、漢字の形に関する用語についての解説の一例です。最近、東大出版会から刊行された『日本の近代思想を読みなおす3 美/藝術』の凡例に「現行の当用漢字」とあることに気づきました。当用漢字表は1981年に廃止されていて、現行の漢字は「常用漢字」であるという認識が普遍的ではないことに少し驚いたので、念のために確認してみました。

さて本題にもどって、「義之」の「義」は「羲」の通用字ということで諒解できるでしょうか。「万葉百科」(https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/)を利用して調べてみると、『万葉集』の原文に「羲」の字は使われておらず、「義」の字は「義之」=「てし」と訓む7例のほかでは以下のように使われています。

巻第五・816に「知利須義受」で「ちりすぎず(散り過ぎず)」

巻第五・821に「阿乎夜奈義」で「あをやなぎ(青柳)」

巻第十六・3885に「吾美義波」で「あがみげは(我がみげは)」

巻第十七・3991に「奈我波麻須義氐」で「ながはますぎて(長浜過ぎて)」

巻第十八・4106の題詞に「義夫節婦…義夫之道」

巻第十九・4224に「吾屋戸能波義」で「わがやどのはぎ(我がやどの萩)」

巻第二十・4349に「夜蘇志麻須義弖」で「やそしますぎて(八十島過ぎて)」

巻第二十・4477に「由布義理尓」で「ゆふぎりに(夕霧に)」

4106の「義夫」は漢語で、「義を尊び守る人」。これは万葉仮名ではありません。そのほか3885の「美義」以外の「義」はすべて「ぎ」を表わす万葉仮名です。『万葉集』において、「義」の字は「義之」として「てし」と訓む7例のほかに「ぎ」と訓む例が6例と「げ」と訓む例が1例有る、ということになります。1例のみの「義」を「げ」と訓む例について調べてみると、「美義」=「みげ」は漢語の「胘」に当たり、『説文解字』によれば「牛百葉(=牛の胃)」。この歌の「吾」は「佐男鹿(=牡鹿)」を指し、「吾美義波」は牡鹿が「わたしの胃は(塩辛の材料にしてください)」と嘆いた言葉の一節です。「みげ」は焼肉の「ミノ」に相当するようです。「ぎ」と訓む「義」についてはともかく、「美義」を「みげ」と訓むのは何故か、どのように説明できるものなのでしょう。

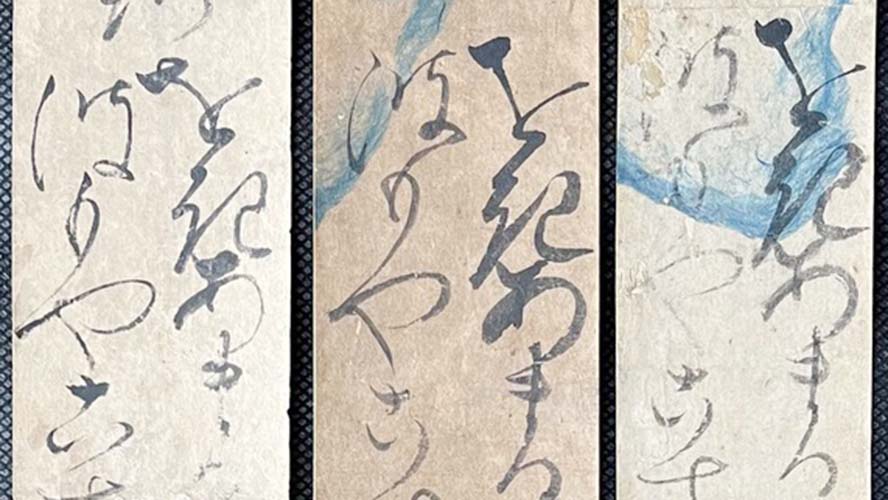

ところで、本居宣長(1730〜1801)は、『玉勝間』六の巻(39)万葉集にてしといふ辞に義之また大王と書る事に「義ノ字は、みな羲を誤れる」(『日本思想大系40』を参照)としました。なお、『万葉集』で「大王」と書いて「てし」と訓む例は4例のみで、52例は「おほきみ」と訓まれています。その他に「てし」を「手師」と書いた例が8例有ります。王羲之は「大王」、息子の王献之は「小王」、合わせて「二王」と称され、書道の世界で「大王」と言えば王羲之のことです。『万葉集』の世界では「大王」は「おほきみ」が52例に対して4例のみが「てし」となるのは何故なのか。『万葉集』で「おほきみ」を「大君」と書くのは3例のみであるのは何故なのか。疑問は尽きません。

王羲之を「王義之」と書いた有名な1例として、東大寺献物帳の『屏風花氈等帳』の屏風一具十二扇の一つに「臨王義之諸帖書」とあります。同じ東大寺献物帳の『国家珍宝帳』の書法廿巻には「王羲之」「同羲之」として「羲之」が計20例あり(ただしよく見ると「羲」ではなく下の字のようです)、『屏風花氈等帳』の1例は例外的です。どちらも天平勝宝八歳(756年)という同じ年に書かれた筆跡で、筆者は違うのかもしれませんが、よく似た謹厳な書きぶりであり、うっかり間違えたようには見えません。

「義之」の「義」は「羲」の通用字か、誤字なのか。「羲」の字義は、『説文解字』によると「気」とされています。しかし、白川静『字通』にその「用例はない」というように、「羲」という漢字は、王羲之をはじめとする人名、あるいは神話伝説上の人名である羲和という、いずれも固有名専用です。

固有名として以外には使われないということはどういうことなのか。言語哲学において、固有名詞とは、通常、世界においてその指示対象を一意に識別する名前である。そのため、固有名は意味の理論にとって特別な課題を提示し、分析哲学における中心的な問題となっている(Wikipedia参照)、ということです。

深く考察し検討すると底なし沼に沈み込むようです。「羲」を構成要素とする漢字に「犧」があり、「犧」は「犠」とも書きます。本書において「犠」は3例、「犧」(に見える字形)は8例あり、通用しています。『万葉集』と同様に本書においても「義之」は「羲之」と同義として通用している、と考えておきましょう。