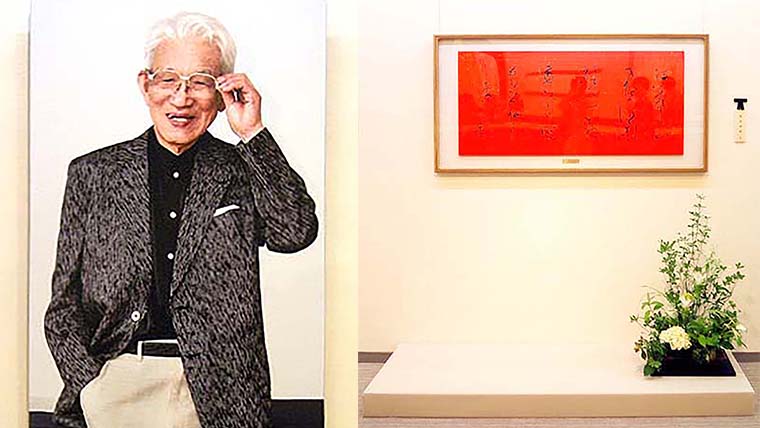

生誕100年記念 小林抱牛展〜魂はハジケ出る!今ふたたび〜

会期 2025年8月6日〜12日

会場 東京・上野の森美術館

独立書人団を象徴する作家の一人、小林抱牛の生誕100年を記念して、代表作を連ねた遺墨展が8月、東京上野の「上野の森美術館」で開かれた。そこには、小林ならではの魂が宿った作品が壁面いっぱいに拡がり、観るものを圧倒していた。

展覧会は、7章仕立て。独立書展を中心に毎日書道展、抱土社展、個展などから注目を集めた作品約50点を選抜し、それを入口から順に「大字書代表作」「大作の世界」「白の世界」「古文(甲骨・金文)の世界」「臨書の世界」「抒情の近代詩文書」「戦争体験」と、各展示室の大きさにも配慮して、ジャンル別に展示していた。

さて、こうした大字書(少字数書)や詩文書を中心とした作品の創作活動に、なぜ小林が力を注いだのか。まずは、その足跡をたどって背景を探ってみよう。

小林は優れた書家を数多く輩出している福井県の出身。師範学校では書を含め文武両道に秀でていたとされる。しかし、第二次世界大戦で兄が戦死、自らも死を覚悟して予備士官学校に入り、本土決戦直前に高知で終戦を迎えた経歴の持ち主だ。九死に一生を得た小林は、やがて故郷で教壇に立つようになる。その傍ら、稲村雲洞(1924~2016)らと玄墨四友会を結成して、書でも研鑽を積み始めた。

1948(昭和23)年、当時の内地留学制度(文部省・東京美術学校共催書道講習会)で上京した際、書壇再建運動などで頭角を現していた手島右卿を訪ねてみた。これが小林にとっては運命の出会いとなる。手島の半紙臨書を見て「法帖が白黒反転して飛び出している」と強い衝撃を受けたそうだ。直ぐに入門を願い、3年後には上京。1952(昭和27)年の独立書道会(後の独立書人団)の創設に参加した。古典臨書をベースに漢字で研鑽を積み、やがて現代の書表現の代表分野の一つとして注目され始めていた詩文書作品に傾斜していく。

この間、雅号「抱牛」は手島から拝受した。手島の「抱牛」といえば1958(昭和33)年、ブリュッセル万国博の「近代美術の50年展」に指定出品され、現在は東京国立近代美術館に収蔵されている名品である。小林がいかに手島に愛されていたか、想像に難くない。その手島から1981(昭和56)年、「詩文の世界だけではマンネリ化する。少字数に変われ」とアドバイスを受け、翌年から毎日展で部門変更した。

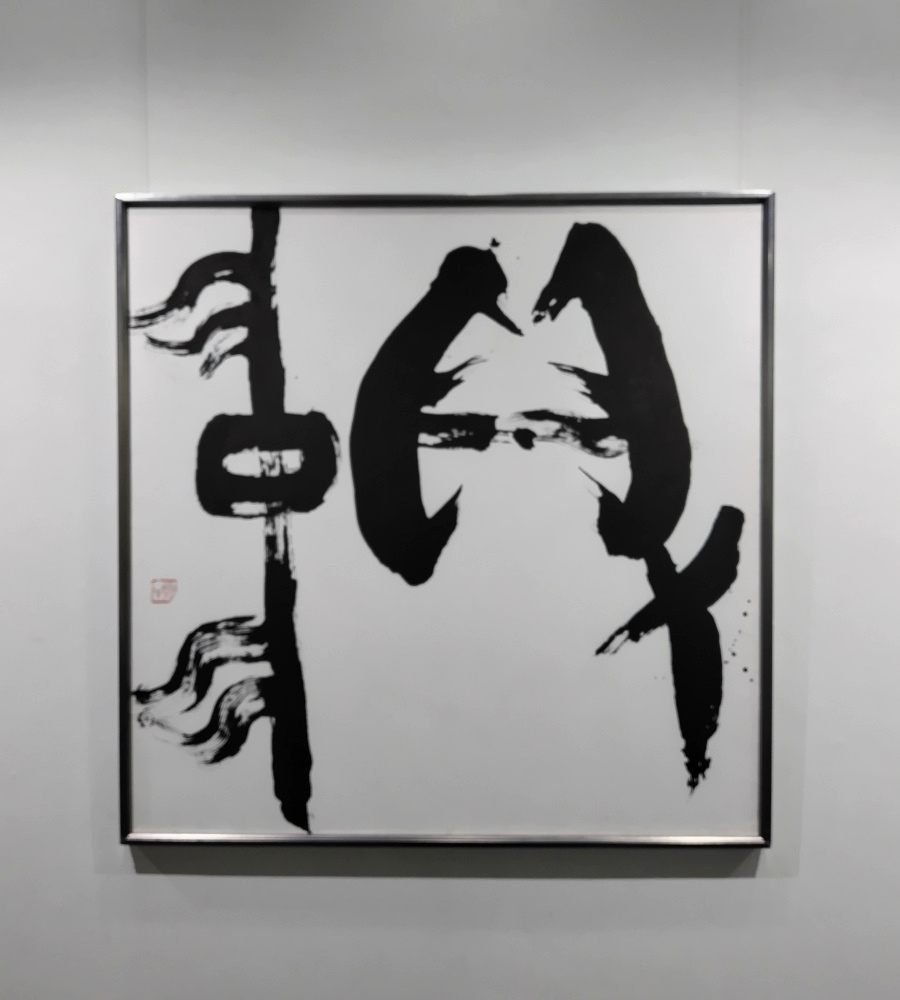

第52回毎日書道展・文部大臣賞 2000年

119✕119cm

さて、こうした人生の機微を踏まえて展示室を進んでいくと、朧気ではあるが、小林の制作にかける篤い思いも浮かび上がる。

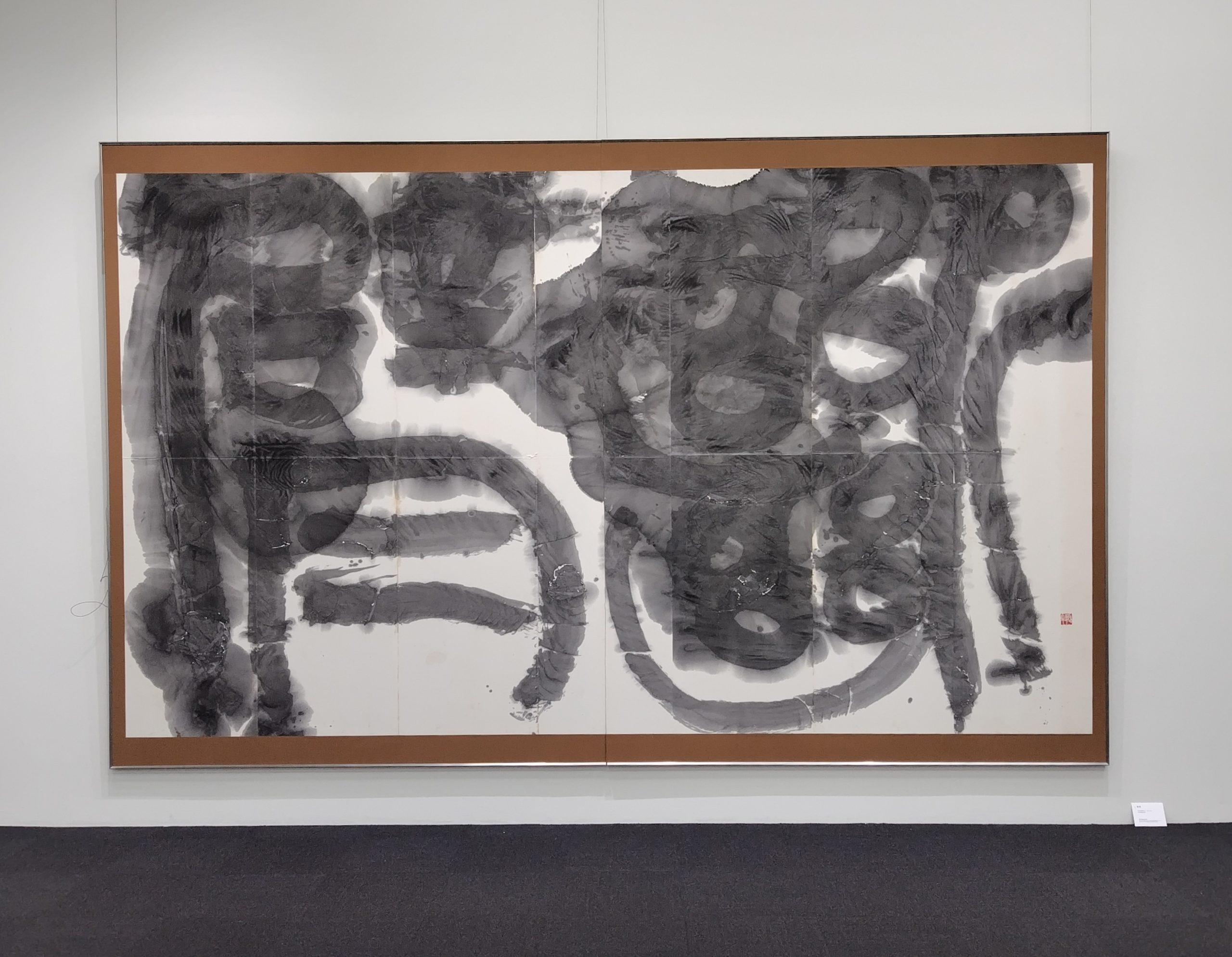

入口すぐの「大字書代表作」の章では、2000(平成12)年に毎日書道展で文部大臣賞を受賞した「得中」が、濃墨でキリリと引き締まったフォルムを見せてくれる。少字数書部門で20年、油の乗り切ったところではないか。一方、淡墨の「慈」は、ご令室を亡くした翌年の毎日新春展の作品で、上方への墨の滲みによって私には追慕の情があふれているように思える。

現代の書新春展 2004年

180×143cm

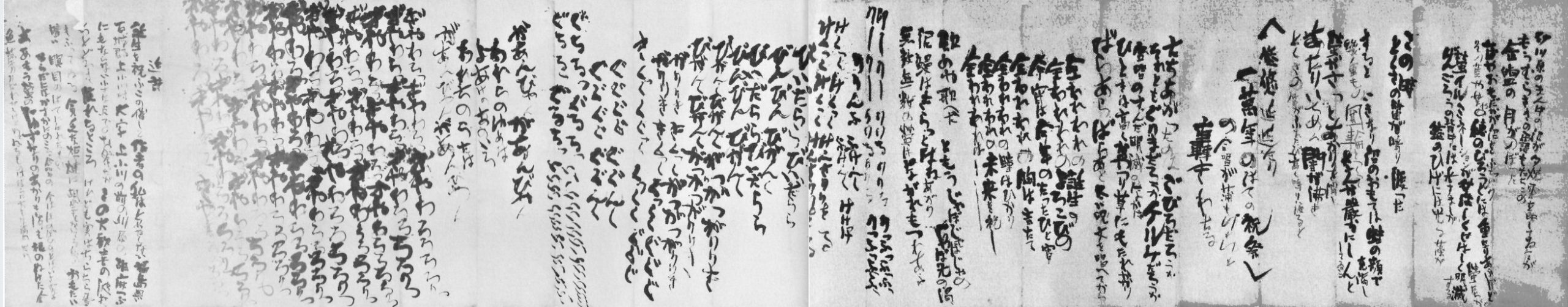

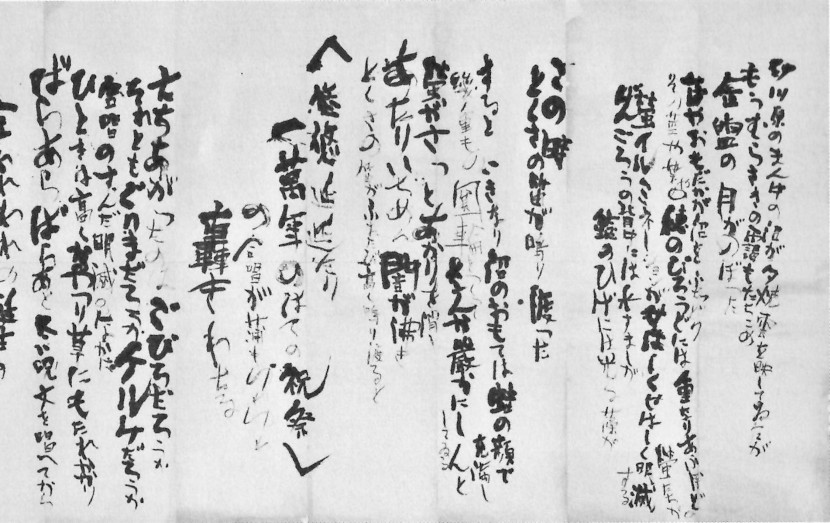

「大作の世界」では、なんといっても草野新平の「誕生祭」を記した大作が壮観だ。280×1574cmもの長大な作品。詩文書に力を振るっていた1960(昭和35)年の傑作で、今回は第8回独立書展発表作とは別に、盟友・立石光司が収蔵していた未発表作も掛け替え展示された。次々と畳みかけてくる改行の連続は観るものを圧倒する。ここではもう1点、達磨に入門するため腕を落とした慧可の故事にちなんだ「断臂」も見応えがある。滲みの下の強い線質に、師を慕う心情が隠されているようだ。

未発表 1960年

280×1574cm

第18回独立書展 1970年

272×464cm

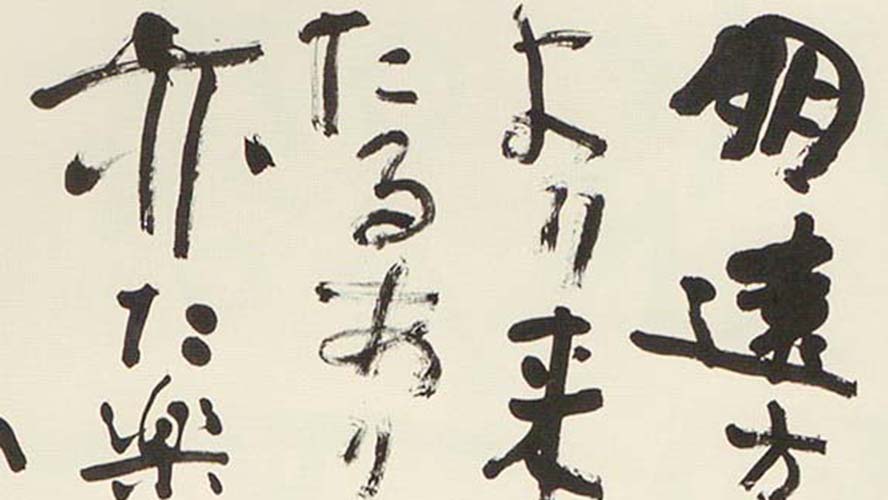

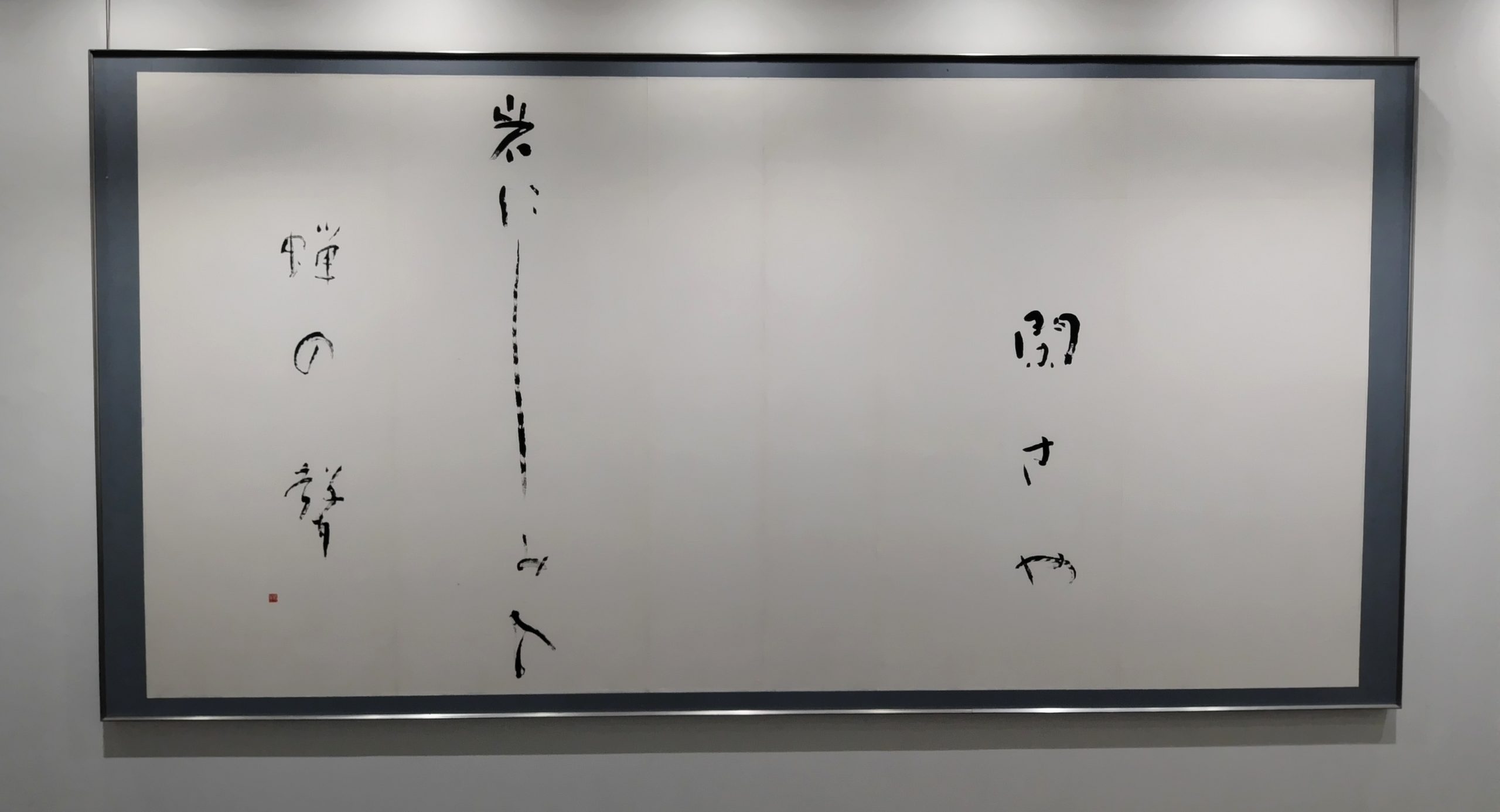

「白の世界」では、芭蕉の句。この空間処理の大胆さと、一見淡々と見える文字の流れには、じっくりと鑑賞するために立ち止まらざるを得ない。続く「古文の世界」では、余白に浮かび上がる「鬼神」の濃墨による強い筆線が、小林の筆意を前面に押し出していた。

第14回抱土社展 1975年

170×348cm

第48回独立書展 2000年

148×148cm

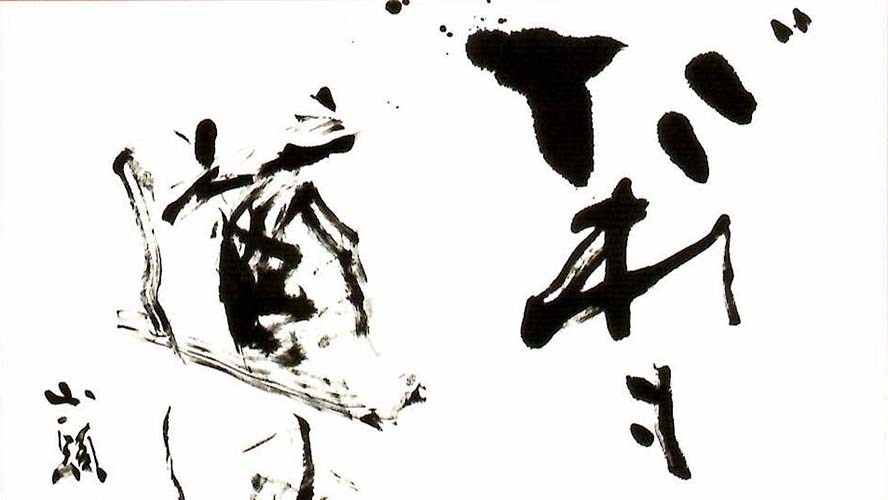

さらに「臨書の世界」の「霊」(中岳嵩高霊廟碑)では、淡墨の滲みの中で明瞭に存在を主張している骨格が視線を捉えて離さない。そして、最終章の「戦争体験」では、原民喜の「碑銘」や「水ヲクダサイ」などを素材に、観賞者の想像をはるかに超える苦しみに向き合った小林の魂の塊が、愚かな人間社会に向けて放出されている気がした。

第21回独立書展 1973年

236×387cm

小林抱牛個展 1995年

179×956cm

没後15年。小林の研ぎ澄まされた精神によって生み出された作品たちは、こうして壁面で息を吹き返し、その魂の込もった書作の数々は、観るものをぐいぐいと小林の世界に引き込んでいた。

(書道ジャーナリスト・西村修一)

小林抱牛(こばやし・ほうぎゅう)

1925年 福井県生まれ

1949年 手島右卿に入門

1952年 独立書道会(後の独立書人団)結成に参加

2000年 毎日書道展文部大臣賞受賞

2010年 85歳で永眠

\ Instagram展開中!/

西村修一のShodo見て歩き