増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第31回 [コラム]「宗也」についての補論

光悦の交遊圏の中に「宗也」という人がいる。私はこれまでにこの名の出る光悦の手紙を幾度か目に触れていながら、さほど気にもとめずにきたのだった。ところが、最近になって、この「宗也」の苗字は「長谷川」であろうということがわかりかけてきた。その経緯について、この場を借りて書いておきたいと思う。

結論を先に申せば、この宗也なる人物は長谷川等伯(1539~1610)の子と考えられるのである。等伯には何人かの息子がいた。先妻妙浄との間に儲けた長男の久蔵(1568~1593)はなかでも著名で、父と並んで『本朝画史』でも画才は高く評価されている。ところが久蔵は文禄2年6月15日、26歳の若さで父に先立った。いたく久蔵の死を悲しんだ等伯は「仏涅槃図」(重文 京都本法寺)を描いて、その菩提を弔ったことが知られている。この作品は高さ10メートル、幅6メートルにおよぶ大作である。

久蔵の同母弟に宗宅がいる。さらに後妻妙清との間には宗也(1590~1667)、左近らがいる。この長谷川宗也について、私は土居次義の研究を参照した(『茶道雑誌』昭和39年7月号〈第28巻第7号〉)。土居によれば、長谷川等伯という絵師は昭和の初め以前にはほとんど知られることがなかったという。そしてまた、その子「宗也」についての記述においては、「新丞」と称したと述べるものの、それについての出典は明示されていない。

ところで、私見としては、土居のいう「新丞」という名は、その典拠とする史料における誤記である可能性が高いものだと思われるのである。これは「新丞」ではなく、光悦が「新五」もしくは「新五郎」とよぶ人だったのではないだろうか。その「五」の字を「丞」と写し違えたのではないかと私は考えるに至った。その根拠として、「五」の文字の崩しが「丞」と似ることがしばしばあるからである(これについては後述)。

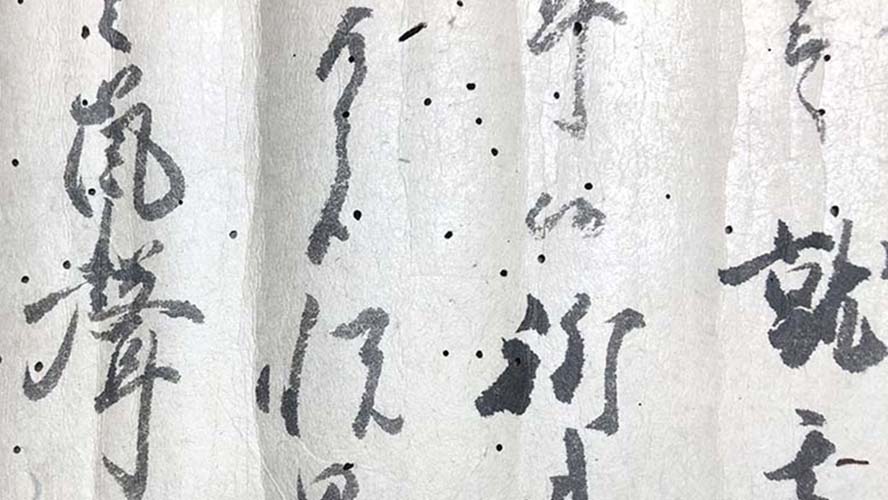

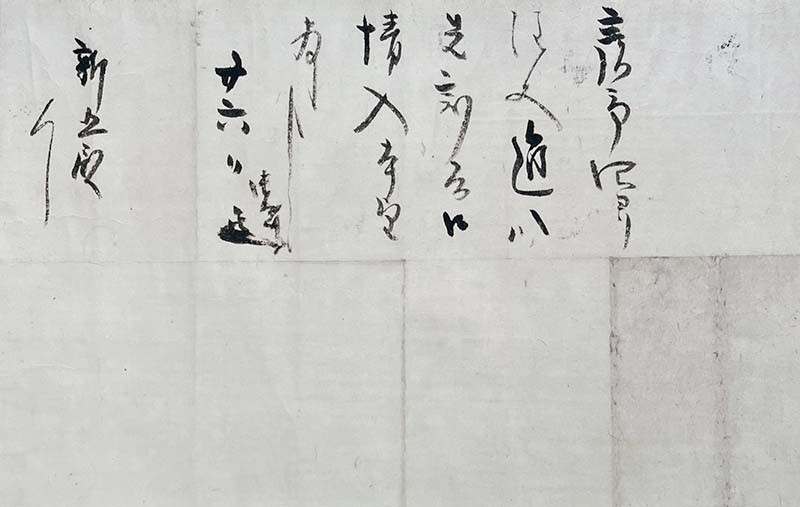

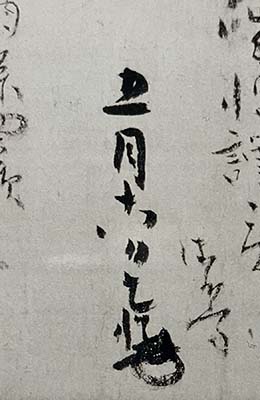

「新丞」がじつは「新五」であろうと考える根拠のひとつとして、次のことを指摘することができる。それは、すでに掲げた光悦の「十二 十五日」付、今枝内記重直宛の手紙(第28回 図2)があるからである。今、そこから該当部分を抜き出してみる(図1)。

(光悦寺蔵)

図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

(前略)一、屏風之事、意得存候、乍去、今年者出来申間敷候、其子細者、中納言様御屏風共、京都絵師共被仰付にて、御このミ共に、新五郎ハ様子かきの事候間、このむに及ハぬよし被仰付而、それニ隙ついへ申候間、しきし不成候、様子ノ事、色紙ニテ直書ニテモ御任可有候、餘くとく候、但、としよりのもの腹もたゝす候(以下略、読点傍点筆者)

ここに出る「様子かき」とは「人物像を得意とする絵師」と解することができる。蛇足ながら、これを現代語訳しておく。

屏風の事は承知しました。しかし、今年は完成しないでしょう。そのわけは、中納言(利長)様から依頼の屏風につき、京都の絵師どもに仰せ付けることであり、新五郎は「様子かき」なので、(依頼主からは)好みの注文をつけるには及ばない由を仰せられたので、そのことで時間を費やしてしまい、(私の揮毫する)色紙が出来上りませんでした。(下絵の)人物は直書(色紙形)にするにしても、こちらへお任せ願いたいのです。あまりにくどいのです。ただし、私は年寄ですから、腹も立ちませんが……。

この手紙は、慶長16年の年末に、加賀に越年した折、利長から色紙を依頼されたと考えるのである。おそらくそれは貼交屏風用の色紙の揮毫を依頼されたのであろう。色紙の「様子」(下絵に描く人物像)についての依頼者側の「好み」であるとか、屏風には色紙そのものを貼る方法なのか、そうではなく、「直書《じきがき》」といって、あらかじめ屏風の中に「色紙形」を作っておいて、そこに書き込むことにするのか、等々、いずれにせよ「好み」が定まらなくては絵師の仕事は進まず、(下絵が描けなければ)結果的には光悦の書の揮毫も出来ないのだ、とこぼしているように私には解されるのである。そして、その色紙の下絵の絵師は京都の「新五郎」という「様子かき」だった。

○

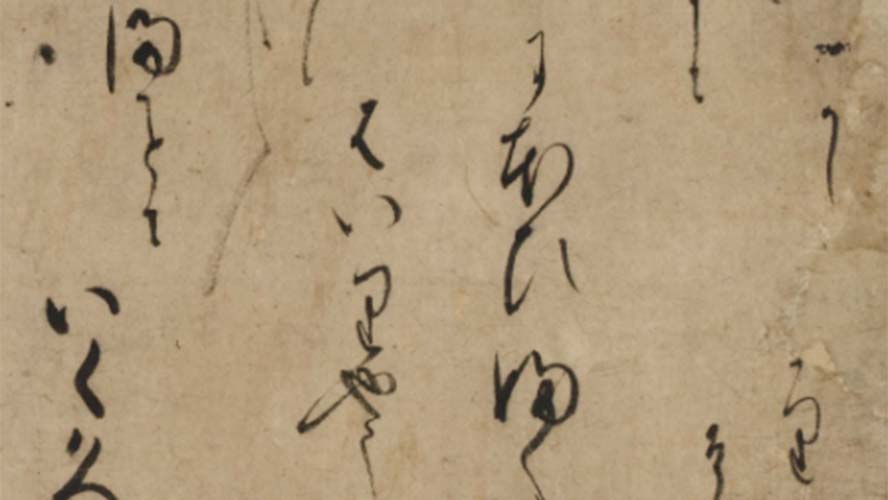

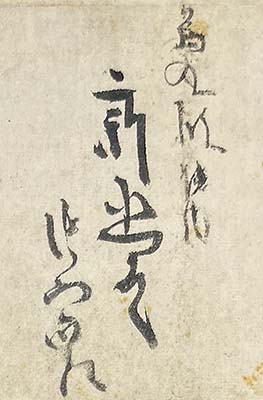

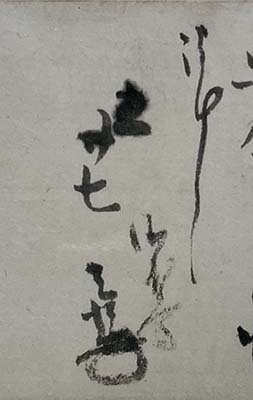

(名古屋市博物館寄託20号書状)

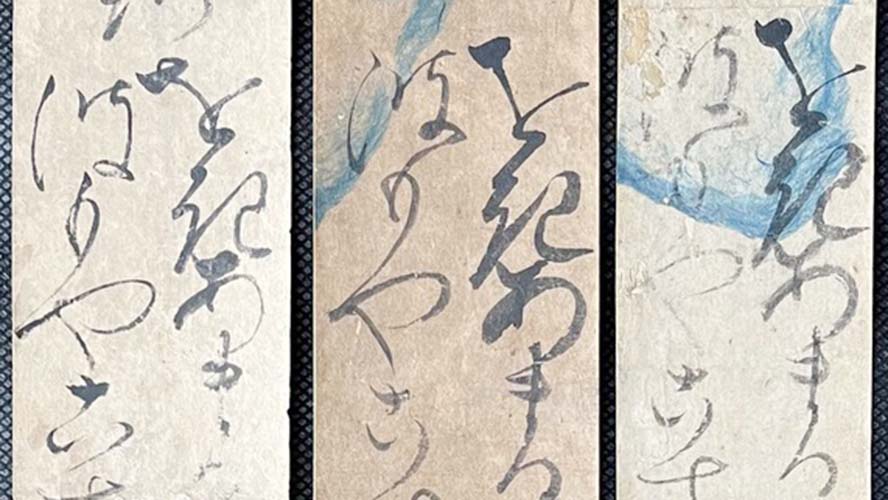

ところで、本状とは別に、書風から慶長16年以前の執筆と推定される「廿六日」付の手紙が発見されたことを述べた(第28回 注5)。私はこの宛所を「新五」(図2)と読むのである。手紙本文に次のようにある。

彦市所ヨリ注文進之候、先刻者、御情入本望存候

彦市のところから注文が来ました。先刻はご丁寧にしていただき本望です。

「新五」に伝える注文内容は具体的ではないけれど、もしこれが「絵」であるなら、「新五」は「新五郎」と同一人物の絵師である可能性がでてくる。

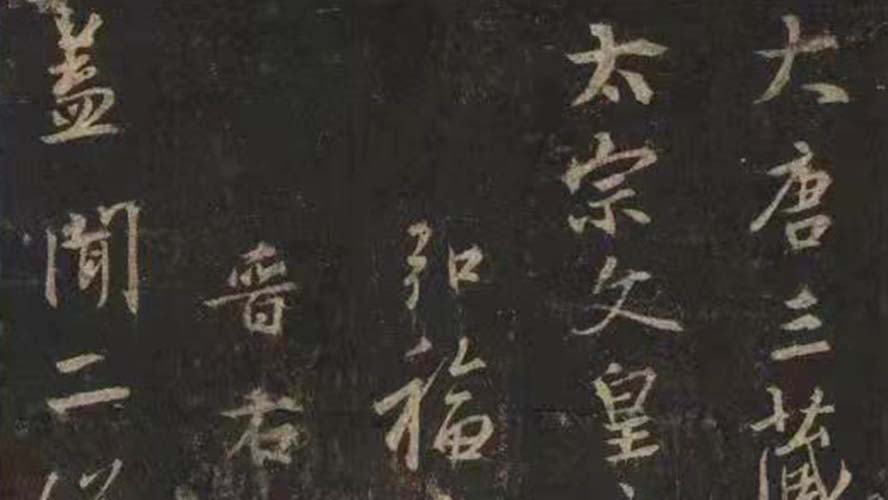

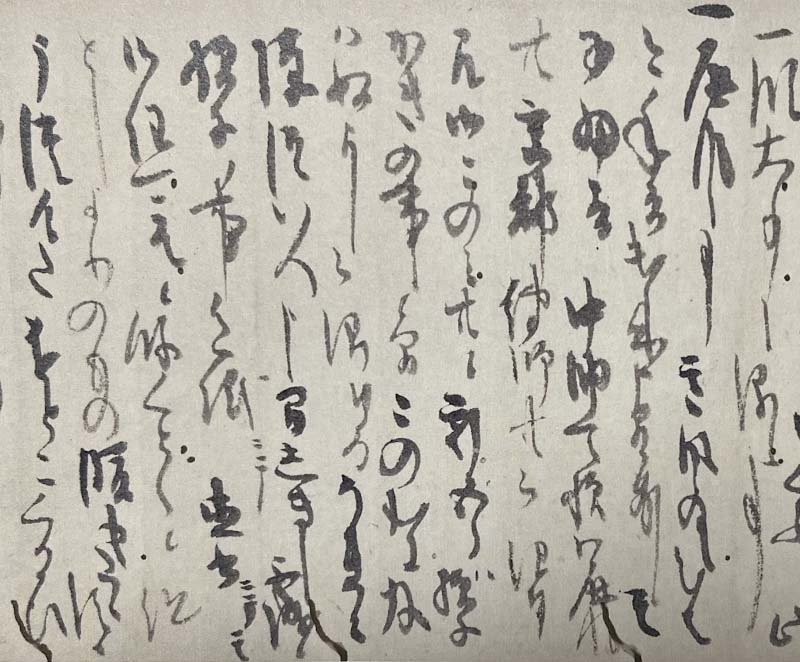

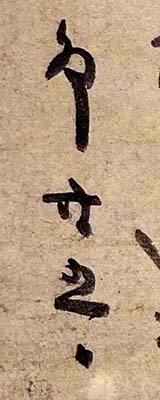

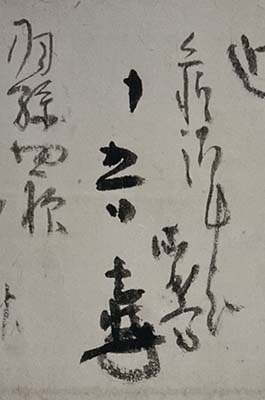

かつて、本状を史料紹介されたおり、山本祐子氏は、「新丞は『新五』とも読めるが、烏丸光広家の家司の『新丞』ではないかと思われる」と書かれている(『名古屋市博物館研究紀要』第29巻抜刷 2006年3月発行 10頁)。しかし、本状を他の手紙の中において見るとき、これを烏丸光広家の家司の「新丞」に結び付けることは唐突なように感じられる。参考までに光悦が「烏丸家家司の新丞」に宛てた手紙を見ることができるので、その宛所を見ておくことにする(図3)。この人名は明らかに「新丞」と読める。しかし、「丞」と「五」とは似ているけれどもやはり並べてみるならその差異も明白となる。

(北村美術館蔵)

図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館 78頁)

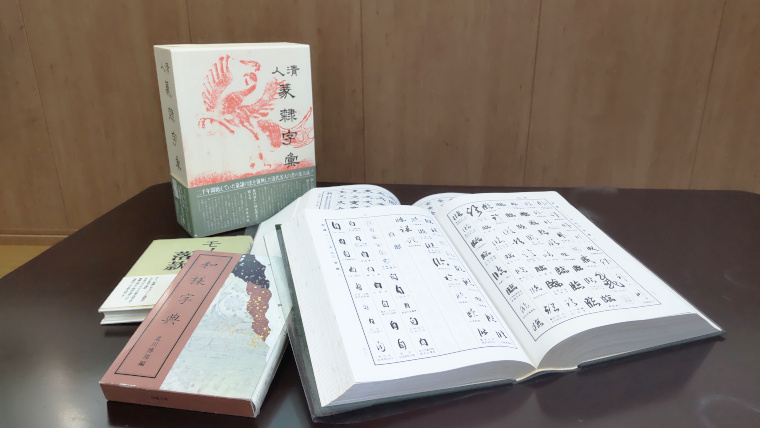

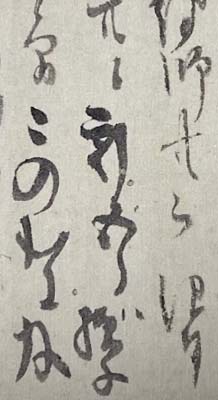

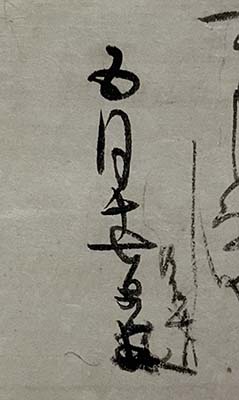

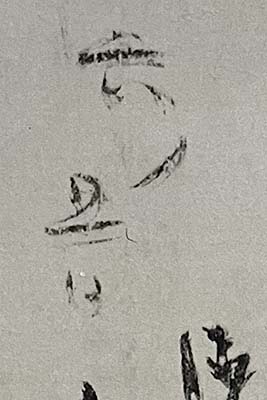

さてここで、参考までに、手元の光悦の手紙の書から「五」の書き方だけを抜き出して並べてみるなら、何通りか書いていた事実がご理解いただけよう(図4-①~⑥)。このように、運筆を書き分ける例は、ひとり光悦に限ったことではない。

「卯月廿五日」

図版出典:『光悦 桃山の古典』

(2013年 五島美術館 93頁)

「五月十七日」

(名古屋市博物館寄託4号書状)

「五月十八日」

(名古屋市博物館寄託5号書状)

「五 廿七」

(名古屋市博物館寄託6号書状)

「十 五日」

(名古屋市博物館寄託14号書状)

「六ノ五日」

(名古屋市博物館寄託7号書状)

だから、土居氏が「新丞」と読まれた史料においても同じように「新五」を「新丞」と誤った可能性はあると言わねばなるまい。飜って考えれば、光悦が手紙の中において、つきあいのある相手に対し、宛所の文字を書き違えるようにはとうてい考えられない。また、「丞」と「五」とは音通でもないのである。

これらの諸点から、光悦の手紙に「新五」あるいは「新五郎」と出てくる「様子かき」は、「長谷川新五郎」であり、これは元和6年12月29日の手紙(第30回 図5)の宛所となっている「宗也」と同一人物と見て間違いはないと思われる。