増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第30回 元和期の光悦の書と鷹峯での生活(上)

元和年間(1615~24)初頭の光悦の書は、基本的には慶長末年の書の延長線上にあるといってよい。このころの書風をひとことで評するなら、慶長17年(1612)春(詳細に言えば慶長17年2月17日以降、5月18日までの間)に初めて罹った脳血管障害の後遺症による腕や手指の不自由さをかかえながらも、なお新たな書境を獲得してゆく過程だったと私はとらえている。そのころはまだ病の重篤化しない緩やかな移行期だったように考えられる。こうした時期を経て、慶長期とは異なる元和期中葉の書は形成されていったのだった。そのようにして形成された元和年間の書風は、さらに寛永初年にまで継続していると見てさしつかえない。

以前に書いたことと重複することを厭わずに再確認しておきたい。これまでの変化をまとめていうなら、元和期以前の様式的形成と変化の過程では、

(1)まずひとつは慶長5年(1600)ころの〈光悦様形成〉であり、

(2)もうひとつは慶長17年(1612)春の〈脳血管障害罹患〉による大きな変化

だったと見ることできる。そして、これらはいずれも比較的短時日のうちに起こった変化だったと推定されるのに比し、これから述べようとする元和から寛永への変化はわりと緩やかなものだったのではないかと推定される。これから2回にわたり、元和期の書について、さらに光悦の元和期以降の鷹峯における生活にも論及したいと思う。

これまで長らく、元和期の基準とすべき手紙は少ないと考えていたこともあって、この期の書風は明確にとらえにくいと思っていたけれども、手紙以外の遺墨も視野に入れるなら、聖教類を書写した作品類も存在しているこの時代の書を考察することはじゅうぶんに可能なのである。近年再認識した元和期の手紙の書についても考えてみたい。

○

脳血管障害の後遺症でひとたび自由を失った手の機能が元に復することはありえない。これまで縷々述べてきたことと重複することになるけれど、慶長末年から元和初年にかけての書を俯瞰すると、運筆に不自由さが見えるとともに、以前の筆線の持っていたふくよかな膨らみ、温かさといったものが徐々に消え、枯渇して潤いを失ってゆくことになる。文字の結構においては以前に比べて狭くなってゆく。それは慶長末から元和初年の書すべてに広く認められる傾向なのである。

ところが、元和中期にさしかかると、いったん失われた線の活力は別な形で取り戻されることになる。その点、元和中期の書には慶長期とは異なる〈生気〉のようなものが漂っている。しかし、力は漲っているものの、いささか冷たい線である。

線に込められる力強さ(ことに直線部分におけるスピード)は以前よりも増している。以前にはなかったこうした現象は、いわば元和期の光悦の書の新たな面目である。

○

さて、元和期の書を代表する聖教としては次の4点が知られる。これらが寺院への奉納であることからすれば、この揮毫は光悦自身の熱烈な法華信仰にもとづく入魂の作品だったはずである。

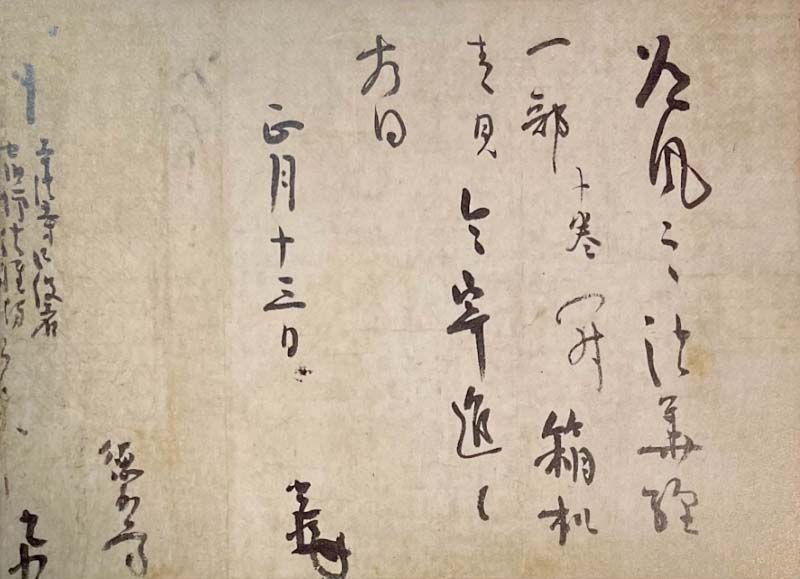

ちなみに、光悦の法華信仰ということで思い起こされるのは、光悦が若い時期の手紙(書風からはおそらく慶長5年ころと推定される)で、「道風の法華経一部十巻を箱に入れ、青貝の経机とともに寄進する」という寄進状が本阿弥家の菩提寺である本法寺に、小野道風筆と伝える法華経とともに現存する(図1)。光悦が若いころから熱心に日蓮宗を信仰したことを裏付ける史料でもある。

(京都・本法寺蔵 33.5×47.1cm)

図版出典:『本阿弥光悦の大宇宙』(2024年 東京国立博物館)

これら元和の紀年のある聖教は次のようなものである。

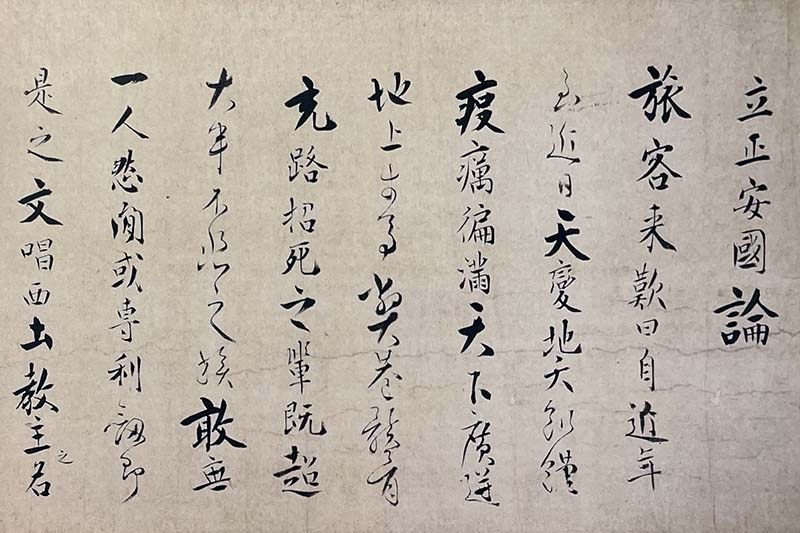

・『立正安国論』元和5年7月5日(国宝 京都・妙蓮寺 図2)

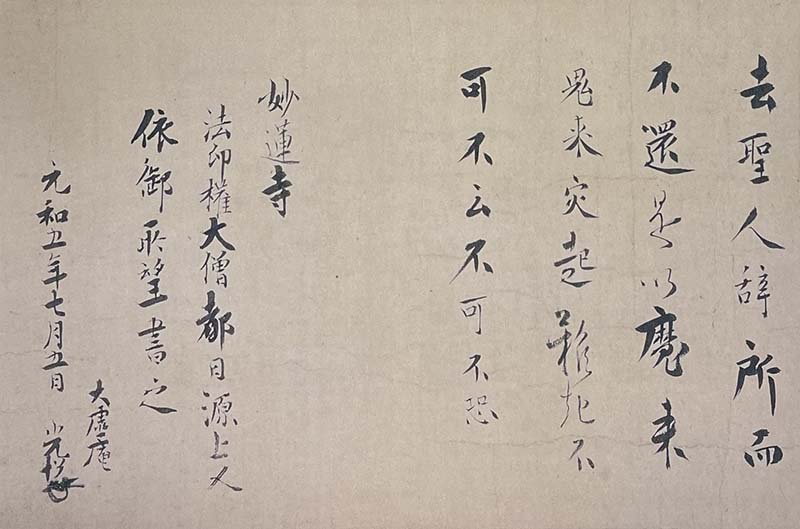

・『始聞仏乗儀』元和5年12月27日(国宝 京都・妙蓮寺 図3)

・『法華題目抄』年紀欠(国宝 京都・本法寺)

・『如説修業抄』年紀欠(国宝 京都・本法寺)

(京都・妙蓮寺蔵 幅39.9cm)

図版出典:図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

(国宝 京都・妙蓮寺蔵 幅38.9cm)

図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

いずれも謹言な楷書体で書かれ、中に行書体を散在させることにより書風全体を和らげる効果を上げている。肥痩の変化に富んだこれらの書風は、いずれも元和中期の光悦の代表作と評すべき傑作である。これほど優れた光悦の漢字の遺墨は前後の時期に見ることがない。父母の命日にちなんで揮毫されたものといわれ、堂々とした、しかも緊張感の漲る書は、見る側に思わず襟をたださせる。

ここから見えてくることは、自由の利かなくなりつつある手先を、なんとか腕の力によって克服しようとしているかのようでもあり、結果、気迫のこもる力感の強い書となった。指先の微妙な筆遣いができなくなっていたこともあり、努めてそうした欠点をこのようにして補おうとしたのであろうか。

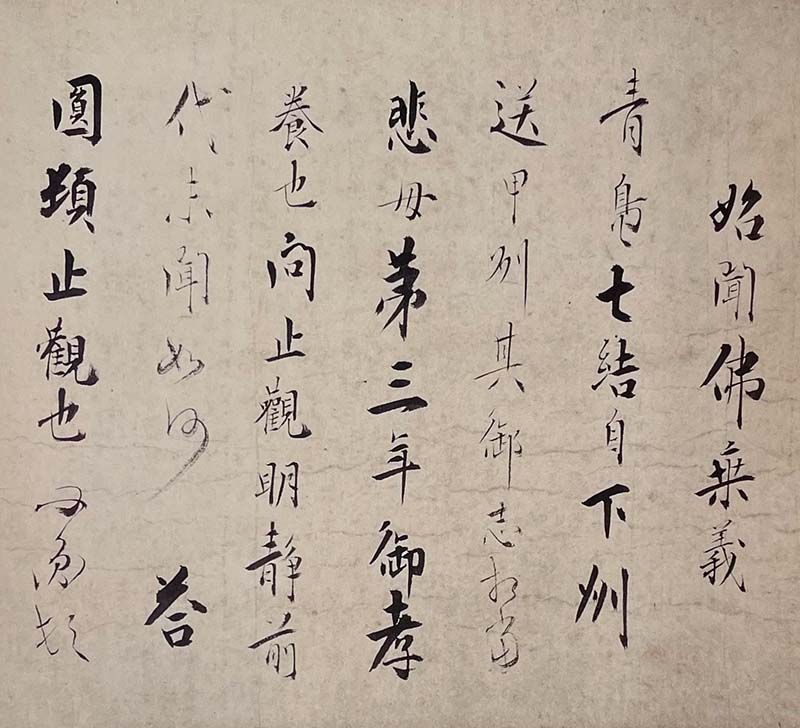

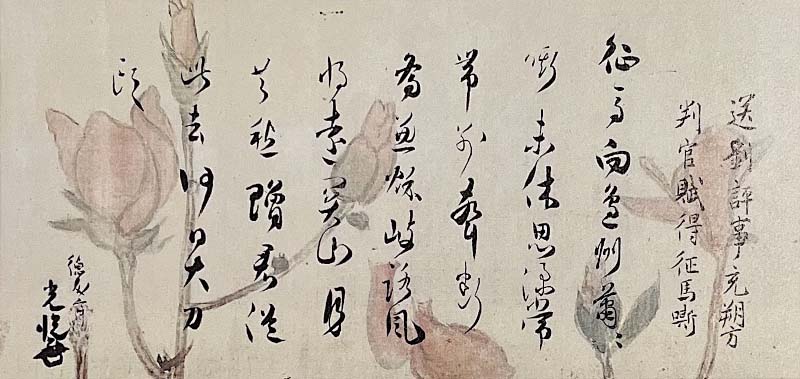

もうひとつ、仏書ではないけれど、「詩書巻」とよぶものがある(図4)。下絵には淡彩色で木蓮の花が施されている絹本作品である。ここに初唐の詩人王勃《おうぼつ》の滕王閣《とうおうかく》を詠じた七言古詩から抄出した12篇を書いている。巻末には光悦の孫日允《にちいん》(1619~1692)の奥書がある。この作品には紀年はないけれども、書風からは元和年間に揮毫されたものであると推定される。聖教類の持つ一種の緊迫感とはまた違った雅味の感じられる書であり、ゆったりとした運筆は下絵の優しい趣とみごとに調和した佳品となっている。

(大倉集古館蔵 33.2×877.3cm)

図版出典:『大琳派展』(2008年 東京国立博物館)

やや余談にわたるが、この絹本料紙に注目してみたい。唐紙や金銀泥をふんだんに用いた下絵がかつての慶長期の特徴であるとするなら、ここに見える木蓮の柔らかな筆致などからは、描法そのものも時代的に変化しているように私は見ているが、いかがだろうか。もちろん、光悦の役割としては書を揮毫しただけではあるものの、書以外にもうかがえるこれらの諸点は、依頼者と考えられる当時の町衆の好みの移ろいを反映するものなのであろうか。なお考えてみたい点である。

○

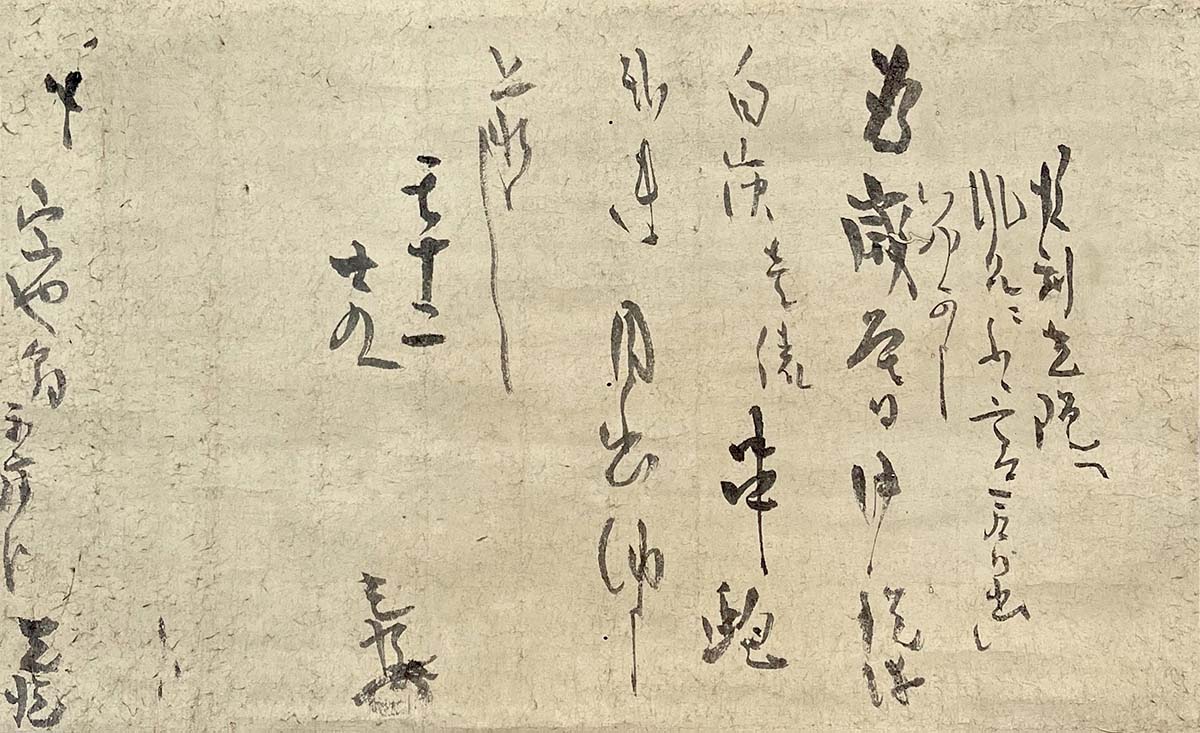

さてここで元和期に書かれたと推定される「閏十二月二十九日」付の「宗也」宛の手紙を見てゆくことにしよう(図5)。日付の「壬」は「閏《うるう》」であり、書かれたのは元和6年(1620)の閏12月が該当するであろう。この手紙を書として見た場合、やはり直線部分に見える独特の力強さ、鋭さが特徴であり、これらは先述の聖教類に共通するところでもある。

(個人蔵 28.3×46.2cm)

書の視点からこの点をさらに詳細に見てゆくなら、運筆上の特徴は以下のようにまとめることができる。

4行目(本文1行目)を見ていただきたい。「為」の第2画、「歳」の第9画などが直線的に力を込めて引かれているのに対し、「御」や「祝」の最終画の筆にはまったく力が入らない。このようなアンバランスは偏に腕法の不自由さに起因するものである。

力強さの目立つのはおもに直線部分であり、細かく筆先を廻さなければならないような円運動(「為」「御祝儀」など)では苦労のあとが見える。

本文3行目の「弍連」のところも同様であって、「連」の「辶」が途中で途切れてしまう現象も、腕の動きと筆先の動きがうまく連動しない所為なのである。さらに、「納申候」の部分を見ると、「納」の糸編から旁の「内」に自然なつながりが見えない。途中で筆脈が途切れているようである。細いながらも実に力とスピードをもって書かれているところは「申候」である。ここの鋭さは比類のないほどである。

冒頭の返し書きに目を転じよう。

「後刻」と書かれるところ。「後」の行人偏の最終画である点から、「刻」の第1画の点に筆が連続して書かれているのである。この部分、本来は線をつなげる必然性はないのだけれど、筆先を持ち上げることができなかったため、結果的にこのようになったように見える。「光瑳」の旁「差」の運筆は不安定である。

返し書きの最終行、「面」は、これ1字ではとても「面」にはならないけれど、文脈からそのように判断するのである。これらのことは、光悦にとっては、いかに細やかな筆の動きが出しづらくなっていたかを示している。

もともと光悦の書様式は(病気以前の段階においてさえ)筆の動きにおいては、あたかも筆線の細部の動きを省略するような鷹揚な書き方をするものがままある。

しかしながら、いま、病気以前の書として、前述の慶長16年(1611)と推定した「十二 十五日」付「今枝内記」宛の長文の手紙(第28回 図2)と再度見比べていただきたい。このような小さな文字の運筆においてさえ、かつては完全に書くことができたこともはっきり読みとれるわけで、健康でありさえすれば、微細な筆の動きを表現することはたやすかったはずであり、元和期の光悦にとってはそうすることがほとんど不可能となってしまっていたということをこれは物語る。

くり返しになるが、今回の前半において触れた聖教類にせよ、この手紙にせよ、元和期の光悦の書が、以前には見られなかった〈力強さ〉〈スピード感〉に漲った優れた書に変化している点を見逃してはならない。

巧みな技術を伴うであろう「能書家の書」。それはいかにあるべきものなのか。すぐれた書とはいったいどのようなものか。そして、手指の操作が十全ではなくなるといった重いハンディを背負った「能書たりし光悦」の書に対する評価はいかがあるべきなのか。今私たちにはそうした諸々があらためて問いかけられているように思う。