増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第28回 慶長末年から元和初年にかけての光悦の書(一)

本阿弥光悦が最初に脳血管障害を患ったのは、慶長17年(1612=55歳)の春のことだった。これを機に書の姿が変わってしまう。当時、能書家として活躍のさなかだったはずの光悦にとって、病気のもたらしたものがいかなるものだったかは想像に難くない。

遺墨全体を見ると、明らかに罹患以前と以後とでは、筆線が変わっていることがわかる。これが右手指の運動機能不全に起因するものであることは容易に想像できる。これまでこの点についてほとんど論じられることがなかった。しかし、子細に観察してみると、慶長末の段階では、不自由さといってもまだ軽微だったように見える。しかしその後、いく度か発作をくり返すうちに書風は徐々に変化してゆく。

ここでは2回にわたって、慶長末年に光悦様が変わっていったことについて書いてみたいと思う。まずはじめにその方法論を確認しておきたい。

多くの光悦遺墨を大観すると、筆線に不自由さを持つものと、そうではないものとに大きく別れる。2回にわたる考察では、軽微な後遺症のうかがえる手紙の書を対象として述べてゆくことにしたい。

まずそれらの中から、執筆年次の判明する手紙を探しだし、それらを時間軸で並べてみる。そうしたものがもし複数あれば、年代の推移とともに運筆の不自由度さが増す様子が確認できるであろう。

そして次の段階において、これらの中から、書かれた時期の不明な書跡を、その不自由の度合や内容の関連性などを総合的に判断しながら、執筆年次の判明するものと比較して配置してゆく。

光悦の場合、手紙の筆跡から最初の罹患が55歳だったことが裏付けられ、以後80歳で亡くなるまでの25年間に書かれた手紙の量は相当数発見されている現在、このような作業が有効となるはずである。

○

さて、これは一般論としても言えることだけれども、我々が手紙を用いて書を論ずる上で留意すべき点がある。誰でも、若年期の書簡というのは残存率が低く、晩くなるにつれて増加する傾向を持つことである。いうまでもなく手紙というものは、用が済めば捨てられる、まさに実用本位のものだから、そこに証拠性を持つようなものでない限り、後々まで保存する必要はない。ましてや、差出人が知名度が低ければ、保存される可能性は低いはずである。ところが知名度も上がり、それが能書家の筆だとなると、受け取った側もこれを遺そうという気になるであろう。

おそらく光悦の場合も例外ではなかろう。若い時期のものはあまり残存せず、能書家・数奇者として名が知られるようになってからのものが多く残存しているのはそのためであろう。それらは脳血管障害罹患後の手紙が多いわけである。

既述したことと重なるけれども、まず光悦の発症についてのことから書き始めることにしよう。

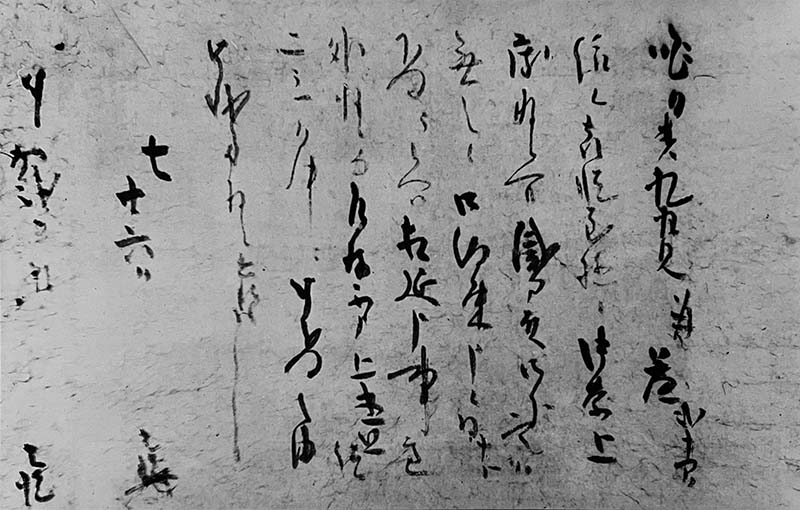

これまでかなり長い間、その時期は慶長17年(1612)「七月二十六日」以前であろう、と漠然と考えてきた。それには理由がある。この日付を有する加藤明成宛の光悦の手紙(図1)における書風を見ると、慶長中ごろまでに完成したような光悦様から、僅かながら変貌をきたしているという事実だった(注1)。しかし、この「七月二十六日」以前というだけで、それはある意味において漠然としたものでもあった。

ところがその後、その空白時期を補完するような手紙が見つかったのである。「七月二十六日」以前という罹患時期はこれにより、かなり絞り込むことができたのである。ここではそれについて少し詳しく述べてゆこう。

(個人蔵 28.9×46.5cm)

図版出典:拙著『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

○

まず、光悦と加賀藩前田家とのことから。

大きな家臣団を擁する前田家は、刀剣を家職とする本阿弥家にとっては重要な顧客だった。光悦の生きた時代、まず初代藩主は利家。光悦の手紙に利家の名が出るのは天正末年に、父の名代で加賀を訪れた際の手紙(東京国立博物館蔵)だけが管見に入るのみである。その後、利家は慶長4年(1599)に卒し、第2代藩主の前田利長(1562~1614)の時代となる。本阿弥家は利長から大きな恩顧を受けていた。光悦が「加賀大納言」とよんだのは利家、「加賀中納言」とよぶのは利長であり、光悦がもっとも親しく交わっていたのは利長である(注2)。

利長は慶長15年(1610)に腫物《しゅもつ》を発し、それが翌16年になり再発する。この時期の光悦の手紙からは、病気療養中の利長を2度にわたり見舞っているらしいことがわかる。ここで、まず見てゆきたいのは1度めの加賀訪問に際してである。利長への見舞はもちろん光悦個人の思いもあったには相違ないけれど、さらに光悦の立場には、当時「十二家」といわれた本阿弥一族の長老としての訪問という意味があった。

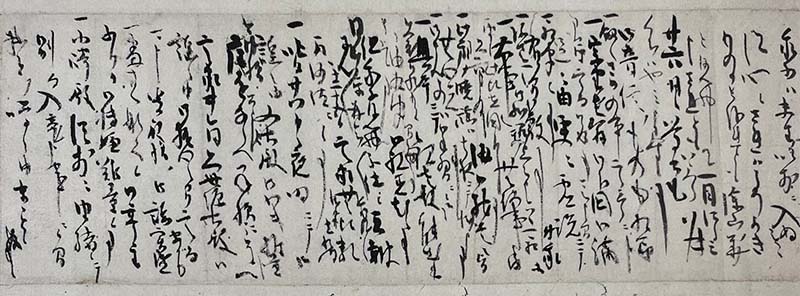

光悦は慶長16年の末に利長を見舞い、当地に越年しているのである(12月15日付今枝内記宛光悦書状(図2))。このときの加賀滞在はわりと長かったらしく、光悦は多くの前田家の臣たちと謡曲や茶の湯をとおして交わっている。その折、利長からは『劔尽』の揮毫を依頼されている。この時の光悦の心中には、まだ利長の病を楽観視していたかと思われる節もある(後述)。

(光悦寺蔵 17.0×101.9cm)

図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

このときの加賀での交遊の有様は、図2のほか、公益財団法人前田育徳会(尊経閣文庫)に所蔵される17通の光悦書状(第一法規出版『光悦』所収書状㉚~㊻)からも窺い知ることができると思う。すなわちこれら一群の書状は、いずれも比較的短時日(光悦在加賀の時期)に集中して書かれたものと私は推測している。光悦は、図2の手紙の中で次のように述べている。

御瘇物いまたしか/\無之由笑止存候乍去是ハちとこゝろよく候何かにつけてうれしく存候御くふう此一段大事之儀候事

すなわち、「(利長の)腫物はまだ治癒しないので気の毒だが、(私はこの状態に)ちょっと安心した。何かにつけ嬉しいことで、これからも、工夫(治療・養生)がいちだんと大事なことだ」と書いているのである。

あらためてこの手紙を、書として眺めてみよう。光悦の運筆には病の後遺症による不自由さはまだ見られない。さらにこの手紙には次のような揮毫のことが書かれる。それは、

中納言様御所望トテ劔尽をかき申候御取次者古織殿金雲殿なれハ是非を不被申候荒かなしや浮世になからへれはかゝるうきめをみるものかの事

つまり、「中納言殿(利長)のご所望で『劔尽《つるぎづくし》』を書くことになりました。この事の取り次ぎが古田織部殿・金森出雲殿(可重)なのでお断りもできなかったのです。ああ、悲しいもので、浮世に生き長らえますとこんな辛い目にみるものかと思います」という。

これについては少々触れておかねばならないように思う。というのは、以前にこの文を読んだとき、「光悦は揮毫することをあまり喜ばなかったらしい」などと「揮毫に対する否定的な感情」を持つことを書いたことがあるのだけれども(注3)、今はこの解釈を訂正せねばならない。この一文から、光悦は筆を執ることを嫌がっていると考える必要はない。たしかに表面的には『劔尽』揮毫を依頼されたことを「悲しい」とか「長生きすると辛い目をみる」などとは言っているものの、これはけっして文字通りに解釈する必要はないのであって、前田家の重臣今枝内記に語る光悦の口調には、これをとても名誉なことと感じていること、それが行間にもうかがえるのである。

くり返しになるけれど、加賀を訪れた際に利長から『劔尽』を書いてほしいと依頼されるなどはたいへん喜ばしいことだったにちがいない。ましてや、その依頼の仲介者が光悦の茶の師古田織部(1544~1615)や、飛騨国高山茶人武将の金森出雲守可重(1558〜1615)であってみれば、光悦にとってこれ以上晴の依頼はなかったはずである。自慢といっては光悦に申し訳ないけれど、字面だけからの解釈ではいささか浅薄に落ちる。

さて、話がやや横道にそれた。

この手紙が珍しく長文であることや、全文を一貫する緩みのない線で書きおおせるなど、光悦は健康だったことを、この手紙は雄弁に物語っている。本状の日付「十二月十五日」が、慶長16年のものであろうと認められるなら、この時点では光悦の体はまだ健康だったはずである。

○

それ以後の光悦が脳血管障害に罹った時期というものを、いかにして狭めることができたかについて書いておく必要がある。先ほど、長い間慶長17年7月26日より以前であろうと漠然と推定してきたことを書いた。ところが、それ以後に出会った光悦の手紙、就中、名古屋市博物館寄託の『本阿弥光悦書状巻』の中にあるいくつかのものから、罹患時期をもう少し狭く捉えることができるのではないかと気づいたのである(注4)。

ところで現在、この巻子の配列はこれまでの所蔵者によって、手紙の「月日」付順で表装されている。つまり、執筆年次は配慮されていないのである。正月から始まって、2月……と月を追って12月まで並べられている。そして「月」の不明な3通だけは、巻末にまとめて入っているのである(注5)。

だから、あらためてこれら一群の手紙を書として解析しようとする場合には、文意や書風に基づいて時間軸で全体を並べ直さなされなければならない。宛所を見ると、20通のうち、16通は「孫四郎」(羽柴利政)宛である。これらの書状のほとんどがひとりに宛てられている(後世集めたものではない)ことの利点として言えることは、これらから書風の変化を辿り易いことなのである。書の研究上、これはじつにありがたい史料といえる。

その20通の中に藩臣中川光重(1562~1614 号宗半)宛の次の2通がある。

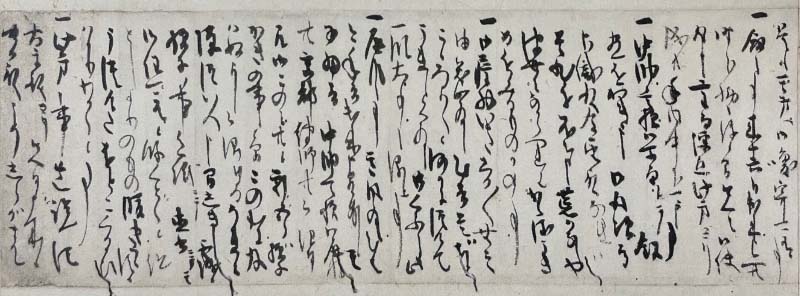

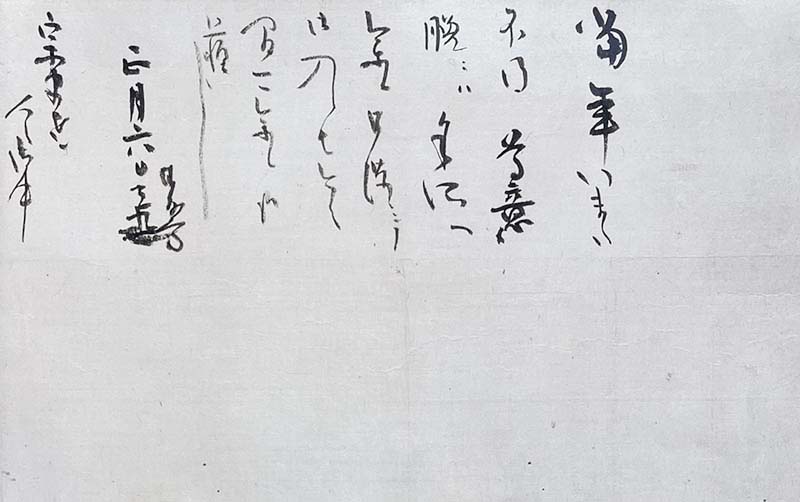

①「極廿三」付「宗半」宛(第17通)(図3)

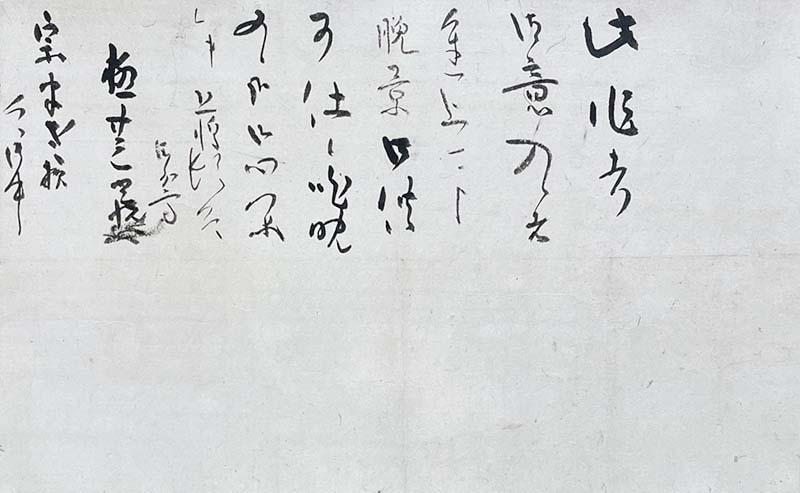

②「正月六日」付「宗半」宛(第2通)(図4)

(名古屋市博物館寄託 29.0×47.0cm)

図版出典:拙著『本阿弥光悦─人と芸術─』(2010年 東京堂出版)

(名古屋市博物館寄託 29.0×45.8cm)

図版出典:前掲『本阿弥光悦─人と芸術─』

これらを書として観察すると、その類似性や文意などから、この2通はきわめて近接した時期に執筆されたものであるように判断されるのである。しかも2通の書風には病気の後遺症(運筆の不自由さ)はまったくない点も重要である。すなわち、この手紙は慶長中期に完成した光悦様の書の延長線上にあって、先ほど触れた図2とほぼ連続する書風のものであると判断される。

図3・図4の宛所である中川光重の号「宗半」は、光重が慶長16年2月に退隠してからのものであるので、そうなると、①が書かれたのは慶長16年12月である可能性が、また②は同17年正月に書かれた可能性がともに高いということになる。つまり、連続する半月たらずの間にこの2通は書かれたと見てさしつかえないと私には思われる。

そうなると、先述したところの、慶長16年の暮に前田利長を見舞い、その折、北陸に越年した際、光悦が当地において、隠居後間もない宗半に宛ててこれらを書いたと見てよいことになるであろう。2人が遠隔地(京都加賀間など)にいるのではなく、近い距離にいることも文意からは察せられる。これら2通の手紙の書風から考えられるのは、慶長17年正月6日の時点でもまだ脳血管障害にはなっていないであろうということである。

(注1)拙著『光悦の手紙』34~34ページ(1980年 河出書房新社)

(注2)前田利家(慶長元年に従二位大納言)は慶長4年(1599)に没する。慶長3年4月、父の隠居により家督を継いだ利長はこのとき「従三位権中納言」に任じられる。そして利長は慶長19年に没する。寛永3年(1626)8月19日から、同6年4月23日まで、第3代利常が権中納言に任ぜられる。そのような状況からみて、この時期の光悦が「中納言」とよぶのは利長であり、筆線中に脳血管障害の影響の見える手紙であれば「中納言」というのは利長の異母弟利常と考えられる。

(注3)拙著前掲書63~64ページ

(注4)『新出の本阿弥光悦書状巻』山本祐子「新出の『本阿弥光悦書状巻』について」(2006年 『名古屋市博物館研究紀要』第29冊)、文書写真は拙著『本阿弥光悦─人と芸術─』(2010年 東京堂出版)に再録。

(注5)全20通のうちには、「三月二日」付(宛所欠)が1通、「五月十七日」付「東□院」宛が1通、「廿六日」付「新五」宛が1通があり、残る17通が羽柴孫四郎(号宗西)の手紙である。