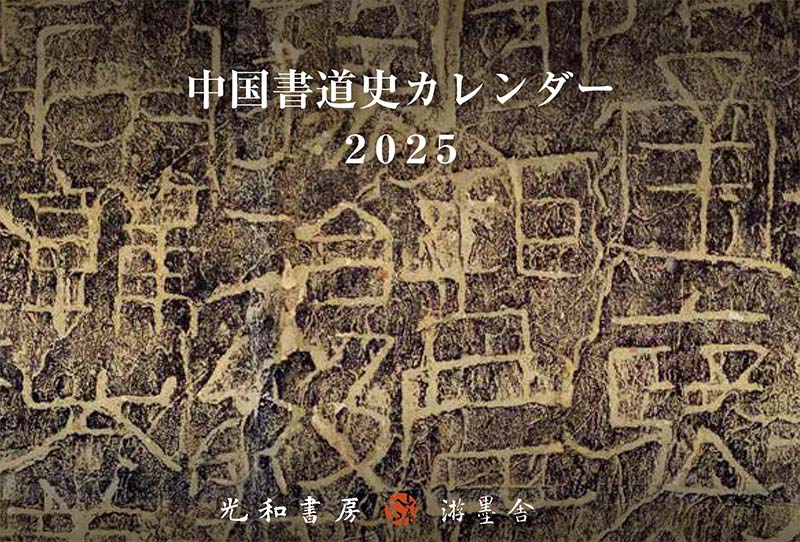

『中国書道史カレンダー 2025』

光和出版 2024年12月刊

定価/666円(本体600円+税)

光和書房と游墨舎によるポストカードサイズ(100×148mm)のオリジナル卓上カレンダー。

図版協力は《王羲之逍遙》や《游墨春秋》の木雞室。

卓上で立てられる透明ケース付き。

※「日本の古本屋」の光和書房にて、新品をご購入いただけます。

※実店舗では、光和書房の小川町本店・神保町店にて、新品をご購入いただけます。

【図版構成】(図版協力/木雞室)

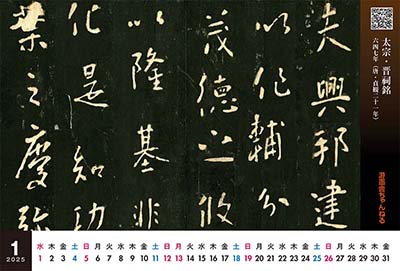

・1月/太宗・晋祠銘 646年(唐・貞観20年)

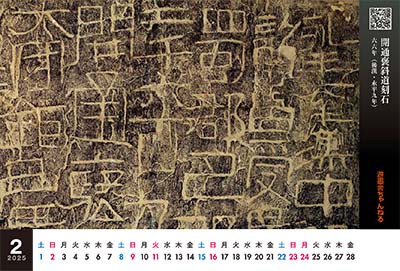

・2月/開通褒斜道刻石 66年(後漢・永平9年)

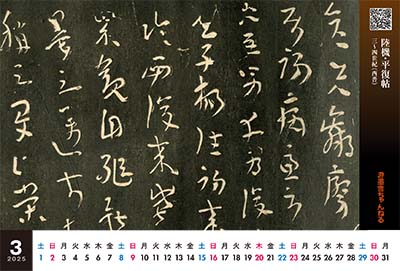

・3月/陸機・平復帖 3〜4世紀(西晋)

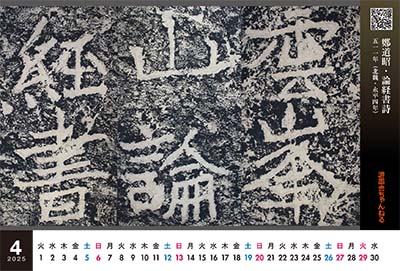

・4月/鄭道昭・論経書詩 511年(北魏・永平4年)

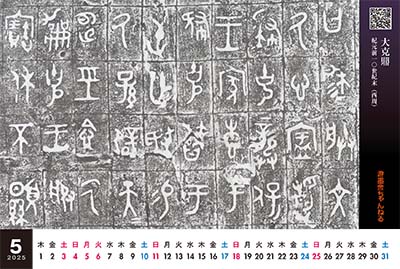

・5月/大克鼎 紀元前10世紀末(西周)

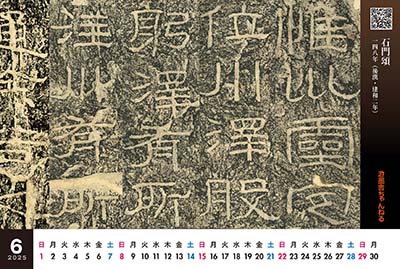

・6月/石門頌 148年(後漢・建和2年)

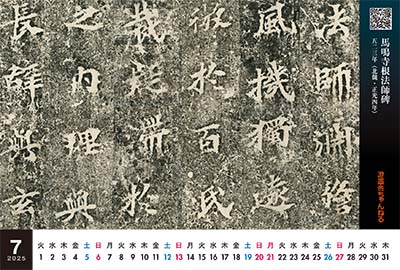

・7月/馬鳴寺根法師碑 523年(北魏・正光4年)

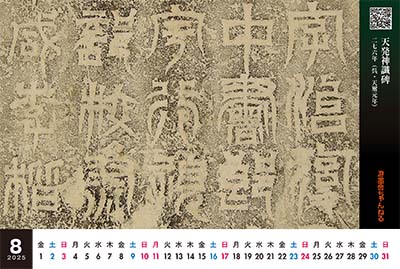

・8月/天発神讖碑 276年(呉・天璽元年)

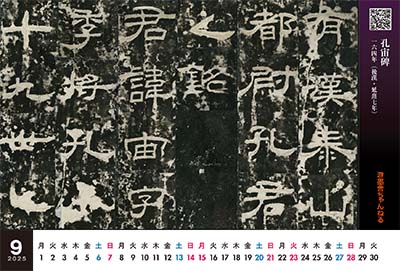

・9月/孔宙碑 164年(後漢・延熹7年)

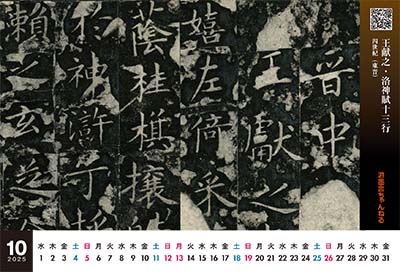

・10月/王献之・洛神賦十三行 4世紀(東晋)

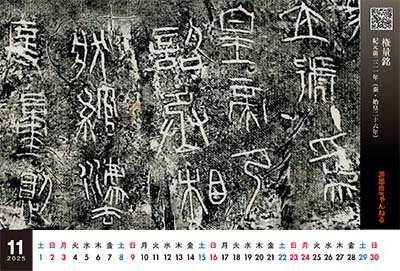

・11月/権量銘 紀元前221年(秦・始皇26年)

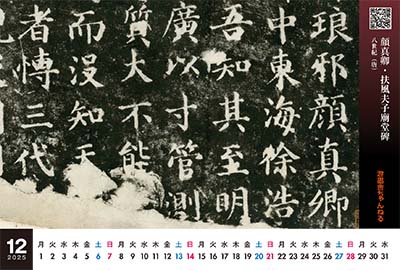

・12月/顔真卿・扶風夫子廟堂碑 8世紀(唐)

【作品解説】(解説/木雞室)

1月/太宗・晋祠銘 646年(唐・貞観20年)

唐の太宗・李世民が自ら文を作り、筆を執った。『温泉銘』とともに太宗の行草体で書かれた珍しい碑である。この『晋祠銘』は、山西省太原の晋祠にある。現在、碑亭に保護されているこの碑は、下半部の破損がひどい。上半部は、ほぼもとの状態を保っており、太宗の書を見ることができる。

ここに示したのは、明拓本(擦拓法によるやや拓墨の重いもの)とされるもので、近拓本に比して、破損の文字も少なく、現在、日本に伝来するこの碑の拓本の中で、旧さ、拓調、保存の面で最も優れたものの1つであろう。太宗の行草の重厚な筆致を見ることができよう。

なお、この碑の碑額の「貞観廿年正月廿六日」9字は、珍しく飛白体で書かれている。

2月/開通褒斜道刻石 66年(後漢・永平9年)

漢時代の道路を完成させた時の記念に山の岩肌に刻されたものである。一般に摩崖碑と称される。漢代でも前漢に近く、後漢の流麗な「八分体」とは異なり、素朴な字画で、文字の結構、全体の章法も格にはまらず、自由でのびのびした感じに書かれている。

この刻石は石面が風化と取拓により損して、字画がしだいに見えなくなり、清代の後期に補刻された。補刻前と補刻後では、その字画が大きく異なる。ここに示した拓は、この『開通褒斜道刻石』の最旧拓に近いものである。これまで最旧拓とされた書道博物館本より旧く、精拓の整本である。

3月/陸機・平復帖 3〜4世紀(西晋)

三国・晋時代の陸機の書した『平復帖』の墨跡が、古くから伝来し、明代には、名跡として知られ、清朝初期には、収蔵家・梁清標の『秋碧堂法書』の巻頭に王羲之の『蘭亭叙』と共に収録されている。その原跡がなおも名跡として伝来し、古代名家の墨跡の中でも王羲之前の書とされ、「法帖の祖」と評されている。現在は、北京の故宮博物院に所蔵されている。

連綿のない、単体の草書体であり、王羲之前の草書の趣を示している。近代に西域から発見された同時代の木簡や残紙に通ずる書である。ここに示したのは、清末の楊守敬の手になる『鄰蘇園帖』に収録されたものを底本とした。

4月/鄭道昭・論経書詩 511年(北魏・永平4年)

鄭道昭の最も大きな作品である。縦横ともに3メートル余り。文字も鄭道昭の中で最も大きい、1行目は6字ほどであるが、行が進むにつれて1行あたりの字数は多くなる。

自然の摩崖の平滑な面を利用したために、碑面の全体が不定形である。20行あるが、最初から10行目あたりまでが最も面白い。自由自在な趣を示している。後半は、書き方が定型化して、前半ほどの面白みはない。

雄厚で自由闊達な筆致は実に魅力的である。鄭道昭の代表作であろう。

5月/大克鼎 紀元前10世紀末(西周)

上海博物館の青銅器室の中央に陳列されている。大型の堂々たる鼎である。腹壁に28行、290字の文字が鋳刻されている。文字の布置の方法として、縦横に界線が用いられている。進歩した書式ということができようか。これにより整斉に文字が布置されている。西周中期の典型的な金文書体とされる。

図版の拓本は、上海博物館に献納されてからの拓であり、旧くに見ることのできなかった文字が拓されている。文字数の多い新拓本の方が得難い。

6月/石門頌 148年(後漢・建和2年)

『楊孟文頌』とも称す。『開通褒斜道刻石』と同じ地域の崖壁に刻された摩崖碑である。石門を開き、道を開通させた功績を記す。

抑揚少なく古隷に近い文字も多いが、八分隷のもつのびやかな波磔や左右の抑揚のある字画を具えた文字もある。摩崖特有の自然の石紋と相俟って渾厚な趣きを示している。

7月/馬鳴寺根法師碑 523年(北魏・正光4年)

高さ150センチ余りの小型の碑である。以前、山東省の石刻芸術博物館の外で見た記憶がある。現在は、重要な石碑として山東省博物館に移され、展示されている。旧い写真では、石碑の斜めに走る断裂痕がそのままに見えるが、省の博物館に移されてからは、碑面が少し補修されたのか、写真で見ると少し断裂痕の趣が異なる。

碑の上部は、三角状に、その先端に縦に、楷書で「馬鳴寺」の3字が、その下に横長の長方形の中に、伸びやかで躍動感ある趣の書風で「魏故根法師之」と陽刻に刻されている。左側が更に2文字分ほど空いている。ここに元は、碑の字でも刻されていたのであろうか。陽刻なので簡単に削られたらその痕跡はのこらないかもしれない。それとも風化したのか。疑問を感じさせる碑額である。

本文は21行、1行30字、上部は風化がややあるが、中央から下方は、字画がやや鮮明に見る事が出来る。断裂痕部分にかかる文字が十数字失われて見る事が出来ない。起筆は筆先が明確に示され、字画がやや太めに鋭く、転折も明確に返し、縦画も速度ある筆勢を示す。文字の結構は、安定し重厚感を示す。美事な六朝楷書である。

図版に示した剪装本は、旧題簽の筆者から清末民国期の著名な金石収蔵家・趙世駿(字は声伯、自ら山木盦主人と号す。碑帖の鑑別収蔵に優れる)の旧蔵の拓調の優れた未断本である。

8月/天発神讖碑 276年(呉・天璽元年)

『天璽紀功碑』『三段碑』『呉孫皓紀功碑』『天璽碑』とも称される。刻石は、古くは江蘇江寧府学の尊経閣のもとに置かれてあったと伝えられている。しかし、19世紀の初め(1805年)、火事により石は滅んだとされる。それ故に原石拓は非常に珍しい。

図版に示したのは、原石整拓本の第1段のみである(掲載は部分)。淡拓の旧本で、清末の金石家・姚華の旧蔵本である。この拓も火に遇い巻頭の下方に焼けこげた痕が残り、2段、3段目は失われている。

文字は漢碑や三国時代の石碑、後の六朝の刻石と比較しても大きく、書体は篆書であるが、点画の起筆は三国時代の隷書と同じ筆勢である。秦漢の篆書の筆致でもなく、ならば隷書的書法を多く加味した書風かと言えば、全体的に篆書的要素が多い。篆書でもなく隷書でもない、実に不思議な書風を示している。

清末の康有為は、この碑の書を「筆力偉健にして古今に冠たり」「奇異にして世を驚かす」「篆隷の極みたり」の語を用いて評している。見れば見るほど引き込まれる書風である。清朝後期の金冬心の独創的な書法はこの碑の書風を倣っているのではなかろうか。

9月/孔宙碑 164年(後漢・延熹7年)

『漢泰山尉孔宙碑』という。孔宙は孔子の子孫であり、家学を修め泰山都尉についた。その孔宙の徳政を故吏や門人が讃えた碑である。

この碑の文字は、漢碑の中にあってやや大きい。清末の楊守敬は、「八分の正宗にして、一字として飛動せざるはなし。一字として規矩にあわざるなし」と評している。点画に渾古の趣があるが、やわらかで流麗な八分隷に属するであろう。

原碑は、山東・曲阜の孔廟にある。

参考▶木雞室名品《游墨春秋》 第16回 孔宙碑

参考▶木雞室名品《游墨春秋》 第17回 孔宙碑 落ち穂拾い記

10月/王献之・洛神賦十三行 4世紀(東晋)

魏の曹植の『洛神賦』を王献之が小楷書体で書いたとされる。その残本13行分が石などに刻して伝来されている。その最も秀れたものは、宋の宰相・賈似道が刻したとされるもので、一般に『玉版十三行』と称されている。

原石は10数年前に北京で手にしたが、「玉石」ではなく、端渓石に近い感じの石であった。この刻石が現在、北京の首都博物館に蔵されている。

その小楷は、やや扁平で、父の王羲之の書とされる『黄庭経』や『楽毅論』とは、字形の結構が異なる。

参考▶木雞室名品《王羲之逍遙》 第6回 心太平本黄庭経

参考▶木雞室名品《王羲之逍遙》 第8回 楽毅論

11月/権量銘 紀元前221年(秦・始皇26年)

秦始皇帝は、春秋戦国期の中国を統一し、中央集権的国家を確立した。政治、経済、文化、思想等の種々の面において、一大改革を押し進めた。文字、貨幣、度量衡などの諸制度の統一も大事なことであった。

「権」とは、重さを計るさおばかりの錘である。この錘に始皇帝が天下を統一し、度量衡の単位を定めたことを明示した文を刻した。「量」とは、穀物などを計るためのます(枡)である。その側面に権銘や詔版と同じ「廿六年、皇帝……」で始まる文が刻された。これら、権銘と量銘をあわせて『権量銘』と呼んでいる。

12月/顔真卿・扶風夫子廟堂碑 8世紀(唐)

顔真卿は、盛唐時代を代表する書家であり、多くの碑刻が残されている。『争座位帖』や『祭姪稿』などの行草書も伝えられている。とりわけ「顔体」と称せられる独特の、字画の太い、どっしりとした楷書体は有名である。

図版に示した『扶風夫子廟堂碑』は、顔真卿の早期の楷書体に属する。碑は早くに壊れて、明時代に出土したと伝えられる残石が一件伝わるのみである。早期の楷書である『多宝塔碑』と比較すると文字の大きさ、書風がほぼ同じである。この残石の拓本は、これまで余り目にしたことがない。

図版に示した拓は、「八瓊室」の朱文印があり、「八瓊室金石補正」を著した清朝後期の金石家・陸増祥の旧蔵本である。