現在の高校では、どのような書道教育が行われているのでしょうか。

授業では? 課外活動では? 他教科との連携? 地域との連携?

複数の執筆者によるリレー連載の形式により、

「高校の書道教育の現在」を浮き彫りにしていきます。

現在の高校では、どのような書道教育が行われているのでしょうか。授業では? 課外活動では? 他教科との連携? 地域との連携? 複数の執筆者によるリレー連載の形式により、「高校の書道教育の現在」を浮き彫りに。

第6回は、文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」、

その指定校の岡山県立玉島高等学校で2024年度(SSHの第Ⅳ期の3年目)に実践された、

芸術科書道と理系科目(化学)の連携授業をご紹介します。

第6回は、文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」、その指定校の岡山県立玉島高等学校で2024年度(SSHの第Ⅳ期の3年目)に実践された、芸術科書道と理系科目(化学)の連携授業をご紹介します。

第6回

教科横断探究授業「炭素と墨の科学」(書道✕化学)

安原亜悠(岡山県立玉島高等学校・書道)

大下英一(岡山県立玉島高等学校・化学)

はじめに

芸術科書道における従来の教科横断授業は、国語科や地歴科といった文系教科と構成していることが多い。今回紹介する授業は、化学と書道といった理系科目✕文系科目で構成する教科横断探究授業である。この授業は普通科1年生に開講している学校設定科目「玉島プロジェクト探究Ⅰ」(いわゆる総合的な探究の時間)の中で展開している。

本校は2024年に創立120周年を迎えた岡山県西部に位置する学校で、普通科と理数科を設置している。SSH(Super Science High school)に指定され、今年度は第Ⅳ期3年目である。第Ⅳ期の教科横断探究では読み解く力、考え実行する力、論じ合う力の育成を目指し、理科を主軸として日常の不思議な事象を他教科と連携して探究している。

1.「教科横断探究」について

高等学校学習指導要領(平成30年告示)で、「探究的な学習は教育課程全体を通じて充実を図るべきものであり、観察・実験等を重視して学習を行う教科である理科がその中核となっていくことが重要」と明確に示されている。

まず、教材開発の段階で、理系科目と文系科目の教員同士で日常の不思議な事象について話し合う。次に、「見方・考え方」を働かせることを意識した授業展開として、日常生活との関連を重視しつつ、それぞれの教科・科目の視点を掛け合わせて、生徒に新たな気づきをもたせることを意識して設定する。

過去2年間の授業の実践例を挙げると、次のとおり。

(1)書道✕化学……淡墨で書いた筆跡から不思議を発見し、書道と化学の視点から探究する。

(2)美術✕数学✕物理……モビールをつくり、デザインと重心について美術と数学、物理の視点で探究する。

(3)国語✕化学……漫画のあらすじや科学トリックを読み解き、再現する方法を探究する。

(4)古典✕日本史✕化学……言語や絵で残されている史料等から気象情報を読み取り、地球温暖化について探究する。

(5)世界史✕日本史✕化学……金属利用の歴史的背景を読み取り、金属について歴史と化学の視点で探究する。

(6)家庭✕生物……糖と代謝の関係について読み取り、糖について家庭と生物の視点で探究する。

(7)家庭✕化学……玉ねぎ染めの不思議を発見し、染めの技術について家庭と化学の視点から探究する。

(8)保健✕化学✕生物……日焼け止めに含まれる物質や紫外線の特性を読み取り、紫外線の功罪を探究する。

(9)体育✕物理……スポーツ種目を中心に動画を分析して、各ポイントの速度の読み取りを探究する。

2. 指導と評価の計画(全3時間)

教科横断探究授業「炭素と墨の科学」(書道✕化学)では、次のような計画を立てた。

第1回

《学習活動》

書道の活動における不思議な現象を読み解く。

(1)淡墨を用いて、紙に「あ」の字を書き、筆跡・紙面をしっかりと観察する。

(2)サイエンスミッションと観察結果を比較し、なぜと感じる疑問を読み取る。

(3)(2)の疑問の中から1つ選び、因果関係を推測し原因を読み解く。

《指導・支援上の配慮事項など》

・グループで書に取り組ませ、観察結果を3つ書き残すように、具体的な目標を示す。

・個人で考える時間をとり、その後グループで共有し議論を活性化するようにする。

・3つ書き出すという、具体的な目標を示す。

・因果関係が明確となる結果を1つ選び、グループで議論させ原因を推測するように促す。

《評価規準・方法など》

〈授業観察〉

・個人として、よく観察している。

・グループで、自分の意見を述べている。

〈ワークシート〉

・活動の様子が具体的に記録されている。

第2回

《学習活動》

墨を構成する物質の性質を、実験を通して読み解く。

(1)炭素の同素体について図説を読み解き、構造や性質の異なる同素体を理解する。

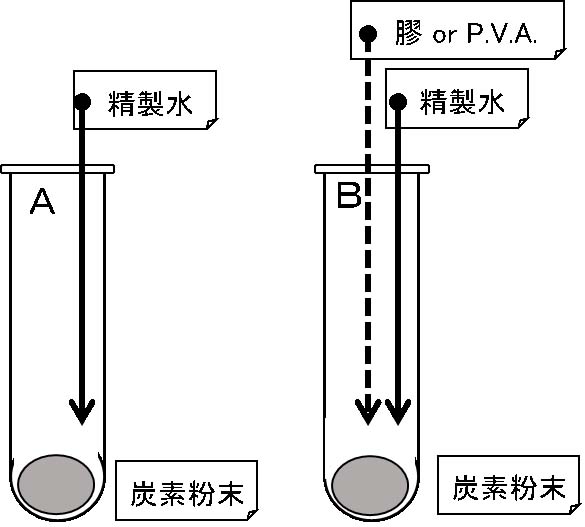

(2)炭素粉末、水、膠 or P.V.A.(ポリビニルアルコール)を用いた実験に取り組み実験結果を適切に記録する。

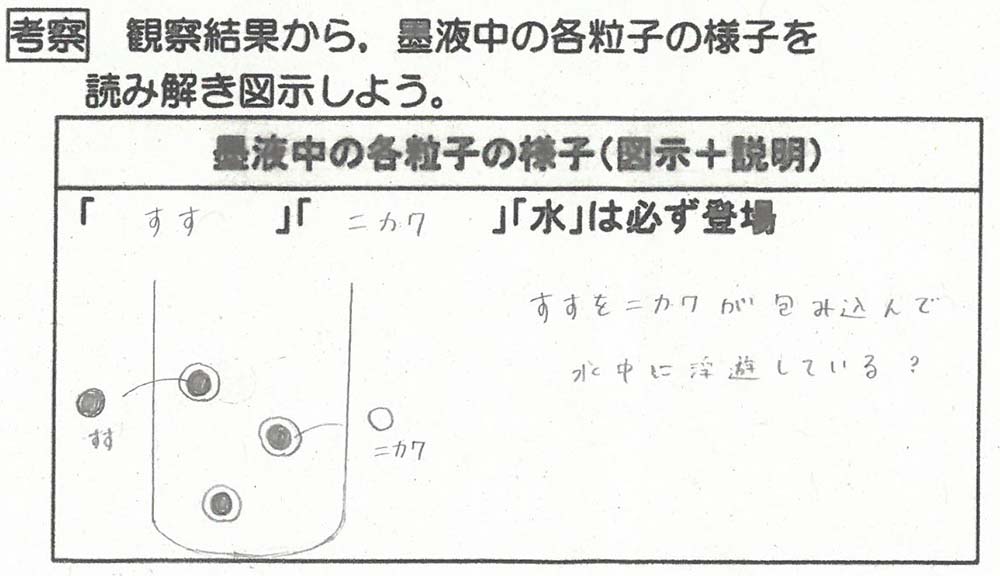

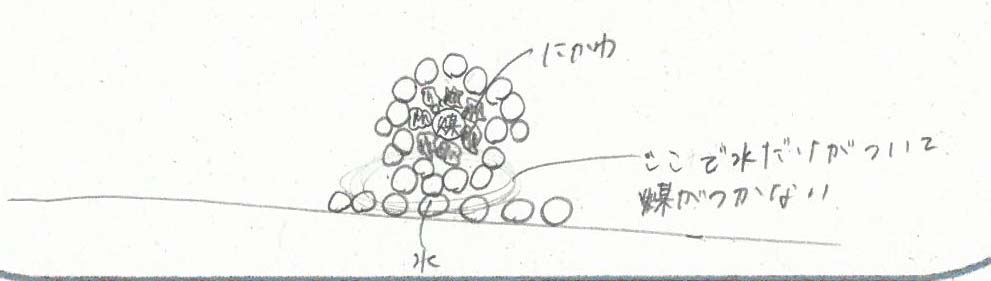

(3)(2)の結果から、墨における炭素粉末、水、膠 or P.V.A.の特徴と相互関係を読み解く。

《指導・支援上の配慮事項など》

・個人で図説から必要な情報を読み取るように促す。

・グループで実験に取り組み、実験結果から必要な情報を記録するようにする。

・グループで自分たちの実験結果から考察して、墨における炭素粉末、水、膠 or P.V.A.の特徴と相互関係を考えるように促す。

《評価規準・方法など》

〈授業観察〉

・個人でよく調べている。

・グループで協力して実験に取り組めている。

〈ワークシート〉

・実験結果から必要な情報が記録できている。

第3回

《学習活動》

第1、2回の授業から、書道における不思議を教科横断の視点で読み解く。

(1)これまでの実習から、淡墨における不思議を多面的に分析する。

(2)(1)について、化学の視点から観察・実験の結果をもとに不思議を読み解き、他者に説明する。

(3)規準をもとに、相互評価し評価したポイントを書き出す。

《指導・支援上の配慮事項など》

・得られた観察・実験結果や考察から、必要な情報を読み解くように促す。

・化学の視点から観察・実験の結果をもとに不思議を読み解き、他のグループに説明したり聞いたりするようにする。

・ルーブリックのB規準をもとに、メタ認知及び他者メタ認知による相互評価をさせる。

《評価規準・方法など》

〈授業観察〉

・グループで自分の意見を述べている。

・意見を言ったり、他者の意見を聞いたりして、さまざまな考えを受ける。

〈ワークシート〉

・根拠を示しながら相互評価できる。

3. 授業実践のようす

授業は1クラス40名で行い、1グループ4名(10グループ)で活動する。

第1回は、淡墨で「あ」を書き、筆跡から不思議を探る。生徒たちは、「筆順が逆転」「重なると墨がつかない」「裏から見ても筆順が逆」「滲んだ先が茶色の線」といった気づきを得る。なぜ、そのような事象が起こるか原因を考え、仮説を立てる。

第2回は、墨液を作り、化学の視点で物質の性質を探る。炭素粉末と膠・P.V.A.と精製水を準備し、試験管Aには炭素粉末と精製水、試験管Bにはまず炭素粉末と膠 or P.V.A.を入れて混ぜた後、精製水を入れて振り、試験管Aと試験管Bの様子を観察する。生徒たちは試験管を観察しながら、墨液中の各粒子の様子をイメージする。

第3回は、書道と化学の視点で、筆順が逆転するといった淡墨の不思議について議論する。書道の視点からの気づきは、「2度書きをしたら白い境ができてばれてしまう」「線が重なったとき、先に書いた線のところに後から書いた線は表れない」などが挙がった。化学の視点からの気づきは、「各材料となる物質の親和性」「煤と膠の量に対して水の量が多いから滲む」などが挙がった。2つの視点を掛け合わせて生徒たちで不思議の解決を考察していく。

授業の終わりに、次に検証したいことを挙げていくように促す。書道に関わる学びのタネとしては、「紙の性質の違いで滲み方が変わるから、紙の繊維の長短や素材を替えて書いてみたら線がどう見えるか」「目で見えないだけで通常の墨液も筆順が逆転しているのではないか」などが挙げられた。

4. 実践における成果と課題

生徒の感想には、「私は書道選択生だけど、墨の濃さ・書き方・力の強弱で様々な表れ方になるということを学ぶことができた」「筆順が先の方が上に墨が浮き上がって見える視覚的な面白さ。ペンや鉛筆で書く時とは違った」などがあった。

課題は、時間の制約である。1回45分の授業で実験と考察をするにあたり、提示できる実験と展開に限りがある。

おわりに

書道に携わる点から、クラス単位で授業を行えることで、多くの生徒に書道に関わる要素について触れてもらえる良さがある。また、墨の濃淡の気づきを探究の授業で提示できることで、書道Ⅰの授業における墨の理解が深まる。実際、その後の書道の授業で、生徒の墨の磨り方が丁寧になった。化学だけでなく、他の理科科目との教科を横断した授業ができればと考えている。