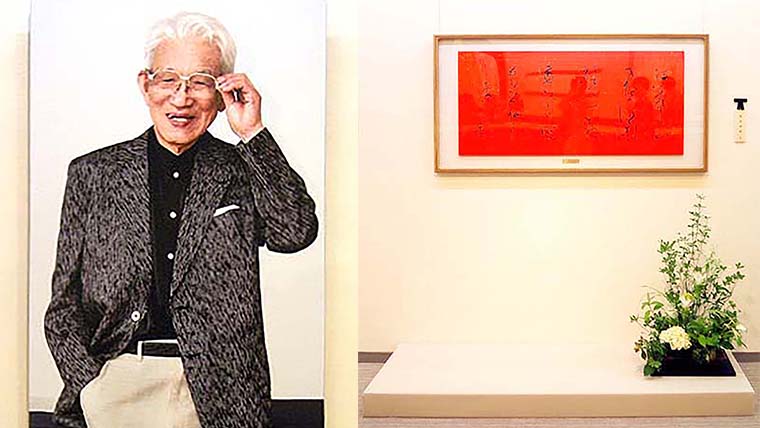

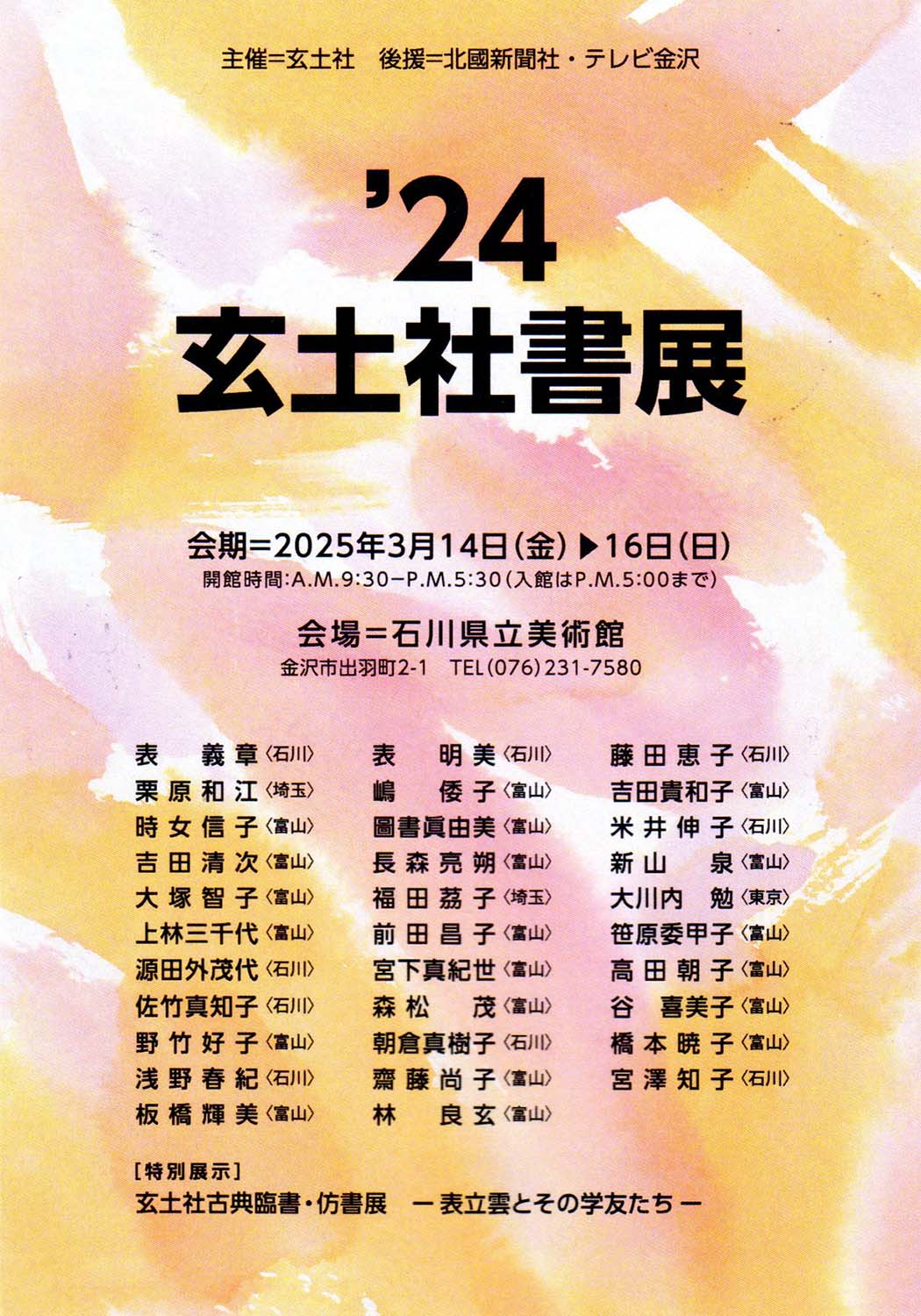

3月14日から、石川県立美術館にて、「’24 玄土社書展」が開催される(16日まで)。同展は、玄土社(代表:表義章)の作家たちの2024年度の活動を総括する展覧会。「石川・現代の書展」(6月、石川県政記念 しいのき迎賓館)や「現代の書展」(8月、富山県民会館)などで発表された創作作品(制約を受けない自由な前衛書)が40点、古典の臨摹作品が17点、古典の臨書・倣書作品が20点、計77作品の展示が予定されている。

玄土社は、1948年、表立雲(1926〜2021)によって創設された。「立雲」の号は、前衛書の先駆者・大澤雅休(1890〜1953)の命名によるもの。富山県の正得村(現・小矢部市)に生まれた立雲は、1945年、戦争のために久泉(現・砺波市久泉)に疎開していた大澤雅休の「書の講習会」に参加し、強い衝撃を受け、また翌年には、福光町(現・南砺市福光町)に疎開していた棟方志功(1903〜1975)とも交遊。三者の交流は、近年あらためて注目の的となり、東京・銀座の永井画廊では「大澤雅休・棟方志功・表立雲展 書と絵画の枠を越えて」(2023年10月17日〜31日)と題して三者三様の作品が特集展示され、また「‘23 玄土社書展」(2024年3月16日〜18日、石川県立美術館)では「特別展示」のテーマともなった。

(中央が大澤雅休、左が棟方志功、右が表立雲の作品)

(2023年2月23日〜27日、石川県立美術館にて「’22 玄土社書展」とともに開催)

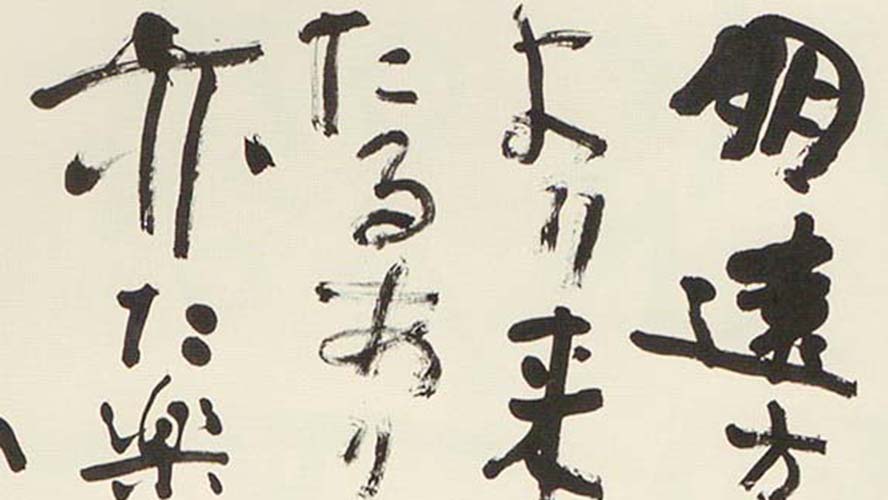

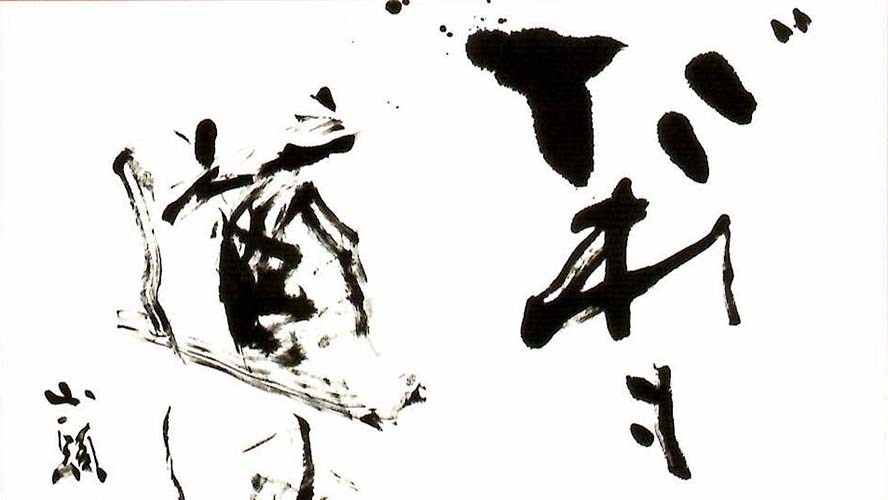

戦後、立雲は、中央書壇ですぐさま頭角を現し、書道芸術院審査員(1951年)、毎日書道展審査員(1956年)、現代書作家協会設立(1968年)と活躍するが、1982年、さらなる自由な創作の世界、古典研究の深みを目指して中央書壇を離れ、以後、1956年から移り住んでいた北陸・金沢の地を拠点に、「書」の探究を粘り強く続けた。その活動の大きな特徴は、創作においては、徹底した自由を希求して、文字に依拠しない前衛書の冒険を推し進めるとともに、古典研究においては、特に自らが考案して「碑帖透映鑑別法」と名づけた手法によって、古典書法の緻密かつ厳密な理解を追求し続けた、その真逆ともいえる両方向の妥協のない展開にある(古典研究は『墨美』『墨』『修美』『書21』などの各誌に発表された)。

その精神は、玄土社の現在の活動にもしっかりと受け継がれている。立雲は、玄土社のメンバーには師弟の隔たりがなく、皆が仲間であると語っていた(2015年に執筆された「吾が書の仲間へ」などを参照)。本展もまた「前衛」(創作)と「古典」(臨摹・臨書等)の両方向において、立雲の「仲間たち」の冒険心と探究心が横溢する展観になることだろう。「創作には、ひたすら自由に冒険心をもってあたること。古典には、探究心をもって臨むこと」。これが立雲の変わらぬ理念だった(『前衛書家 表立雲の軌跡展』図録を参照)。

(創作作品のコーナー)