赤井清美の仕事と明清の書

会期 2025年8月23日(土)~10月13日(月)

9時~16時(最終入館は15時30分)

月曜休館(休日の場合は翌平日)

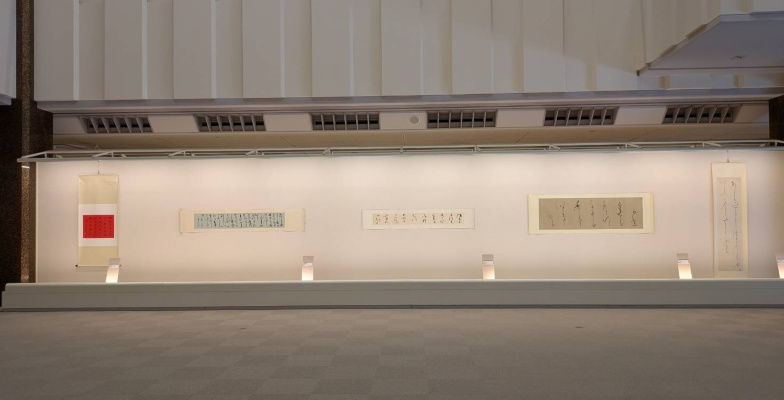

会場 成田山書道美術館

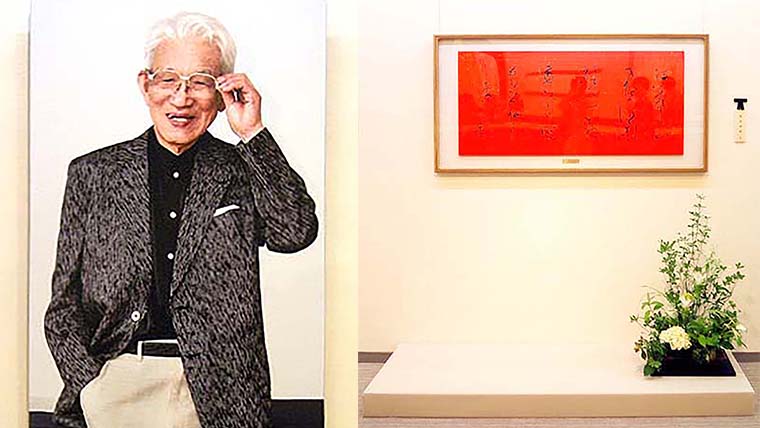

赤井清美氏は2024年に、自作作品と中国明清時代の書画コレクションを成田山書道美術館に寄贈した。その受贈記念展として本展が企画され進行中であった2025年2月、開催をまたずに赤井氏は永眠された。

本展では、赤井清美氏の「仕事」と「明清の書」を両柱として構成している。

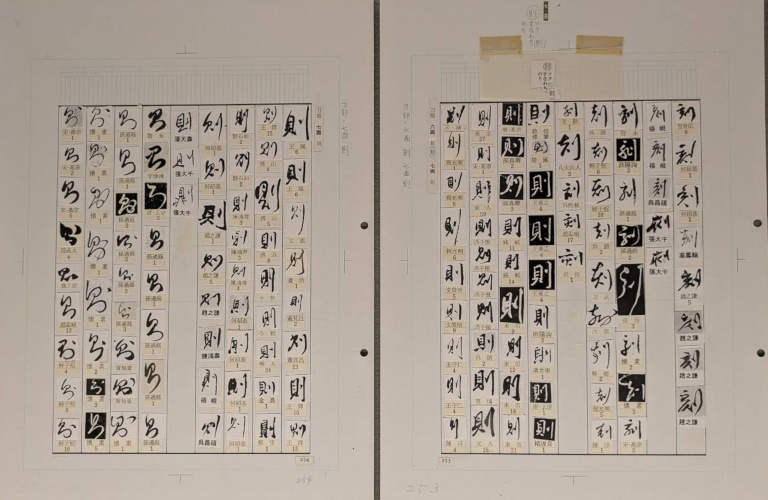

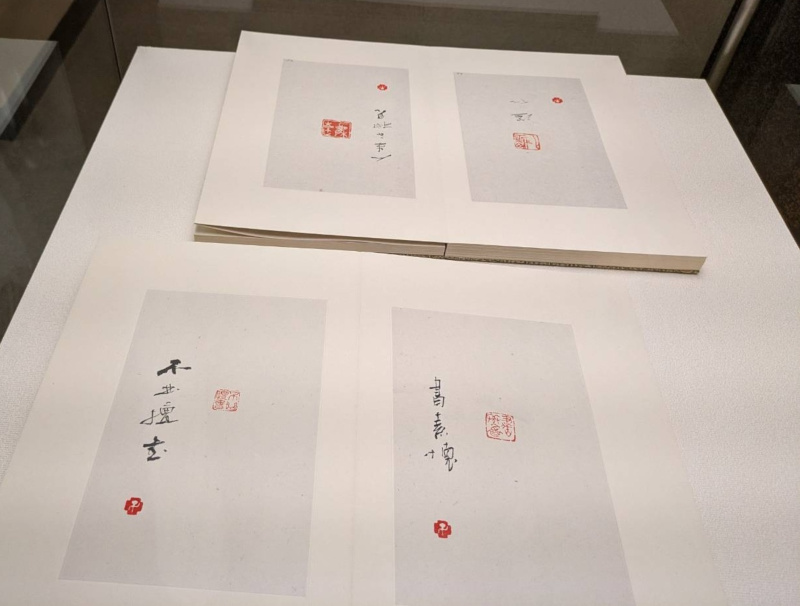

「仕事」に関しては、さまざまな書体字典の手作りの原稿類が展示されている。パソコンなどない時代、1字1字切り貼りをしていくのである。その作業量の膨大さをまざまざと見せつけられ、字典作りにかけるエネルギーに圧倒されるばかりだ。赤井氏のコレクションには、その文字が字典に必要だからという目的で購ったものも多いと聞く。おりしも中国では次々に文字資料が発見された時代、新資料が出るたびに、字典にも加えていったので、増刷ごとにページは増えていった。

もともとが自分用の書体字典が欲しくて、ないなら自分で作れば良いと始めた仕事が、優れた文字資料として現在もなお書を学ぶ人に役していることを、赤井氏は喜んでいるに違いないと思う。

文字を切り貼りした分厚い原稿ファイルは53冊に及ぶ

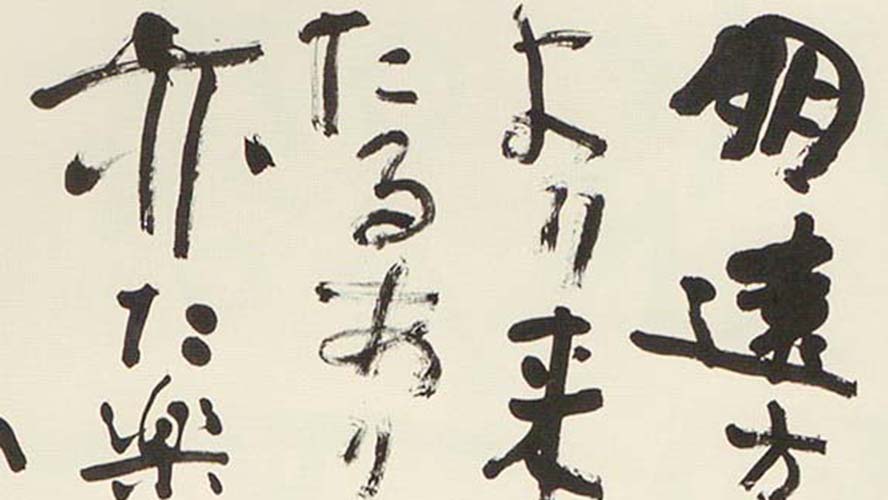

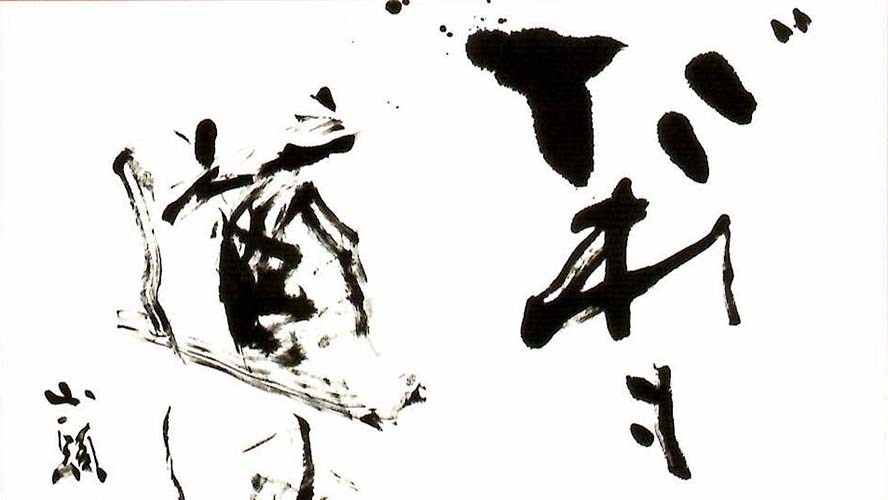

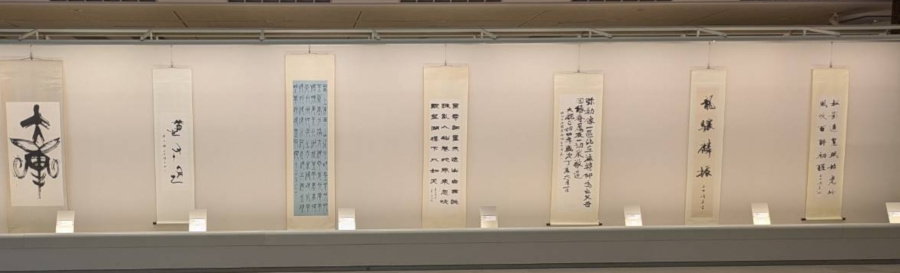

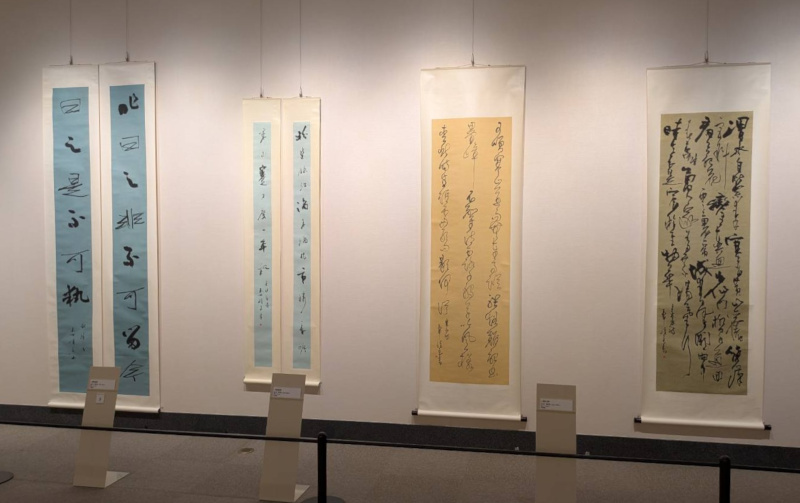

また、書家としての作品は、篆書、隷書、楷書、行書、草書、かな、篆刻を全てこなし、それぞれに古典の香りを纏った赤井流の作品に仕上がっている。全体的に文字の線はやや細目で強靭。ために文字が大きく見える効果を生んでいる。字間、行間の空け方、空間処理にも赤井流の美意識が働いていて、全体的に空気の通りがよく、清洌な印象を与える。書は人なりという他はない。

もう1つの柱「明清の書」に関しては、名家の作品揃いで、しかもその作家の中でも出来の良いものが揃っている。明清名品選として素直に楽しめよう。ただ、これらの作品のうちのどれかの文字が、字典に収録されているのかもしれないと思うと、見え方が違ってくるのも面白い。

赤井氏は、初め書壇に属していたが、思いあって書壇と距離を保つことにした。そのため、書壇的には名前を聞いてもどんな人なのか知らない人も多いと思う。しかし、初秋の爽やかな季節に、赤井清美という書人の遺した膨大な仕事にふれ、目と気を養うのも一興かと思う。おすすめします。(f)

【略年譜】

1937年 東京都台東区に生まれる

1955年~1960年 山下涯石に師事

1987年 淡水会設立

赤井清美展─書と文字工芸─(朝日ギャラリー)

1988年 第1回淡水会書展(~毎年、現在に至る)

1992年 赤井清美展(牛久大仏庭園ギャラリー)

2001年 赤井清美作品展(有楽町朝日ギャラリー)

2015年 赤井清美作品展(中国浙江 中国美術学院美術館)

2017年 赤井清美作品展(中国北京 北京嘉徳藝術センター)

2020年 個展(台湾 蕙風堂逸仙芸廊)

2021年 赤井清美作品展(台湾国立国父記念館逸仙芸廊)

2025年 2月逝去

【主な字典】(版元の記載がないものは赤井清美刊)

1973年 飯島春敬編『書道辞典』(東京堂出版)執筆に参画

1974年 『書体字典』(東京堂出版)

1975年 『八大山人書画集』、『漢簡(全12巻)』(東京堂出版)

1976年 『書体小字典』(共著)、『故宮歴代法書全集(全30巻)』、『中国歴代法書名跡全集(全10巻)』(東京堂出版)

1979年 『中国書道史』(東京堂出版)

1982年 『行草大字典(上・下)』(東京堂出版)

1985年 『篆隷字典』

1987年 『行草字典』

1990年 『書体小字典』新版、『行草大字典』新装版(東京堂出版)

2002年 『中国書法史』

2008年 『篆隷大字典』

2012年 『行草大字典』増補新版

◉成田山書道美術館 赤井清美の仕事と明清の書

https://www.naritashodo.jp/?p=12271