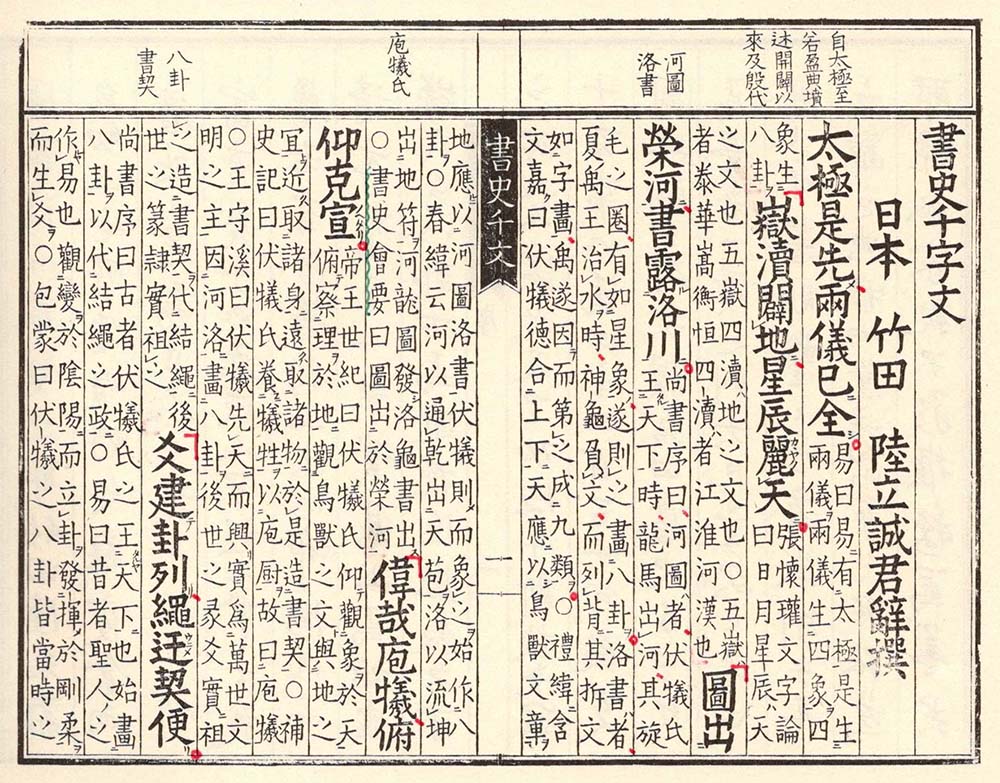

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。

4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。

連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。

『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

〈005〉

爻建卦列、繩迂契便。

易の卦がくふうされ、結縄などもあった。

はじめに、前回まで(〈001〉から〈004〉まで)のストーリーをあらためて確認してみます。原文は、「太極是先、兩儀已全。嶽瀆闢地、星辰麗天。圖出榮河、書露洛川。偉哉庖犧、俯仰克宣」です。

究極の原点のような太極からはじまり、天地が生まれ、大地には山や川ができ、天上には星がきらめき、川から図や書が現れ、伏羲が天地を観察して書契を造った。

そして今回、易と結縄が登場しました。

原文を音読してみると、第1句「太極是先」の末尾の「先」から、偶数句「兩儀已全」「星辰麗天」「書露洛川」「俯仰克宣」の末尾「全」「天」「川」「宣」、さらに今回の「便」はいずれも同じ韻(=音のひびき)をもっています。日本語でも「セン・ゼン・テン・セン・ベン」と調子がよさそうな感じがします。

周興嗣の『千字文』と同様に、この『書史千字文』は脚韻を踏む詩になっています。『書史千字文』は書の史であると同時に詩でもある、詩的な書道史です。「詩的」とは「表現されたものなどに、人の想像を刺激したり 人をしみじみとした情感にひたらせたりする何かが感じられる様子だ」(『新明解国語辞典』)ということ。

そんな詩的な想像もめぐらしつつ、今回の原文を訓読によって書き下すと、「爻建ちて卦列なり、縄 迂にして契 便なり」。単純に訳してみると、「爻」が建てられて「卦」が列なった。そして、「縄」つまり結縄は迂遠であって「契」つまり書契は便利なものだ。

少しずつ確認しましょう。「爻」の字は、今ふつうには見慣れません。ちなみに周興嗣『千字文』には「俊乂密勿」という句があり、「爻」は「乂」を重ねたような字形に見えるものの、この二字に関係は無いようです。『説文解字』によれば、「爻」は部首であって分解できないのに対して、「乂」は「丿」と「乀」とから成る会意文字とされています。ちょっと意外ですね。

それはさておき『広辞苑』によると、「爻」は「易の卦を形づくる横画」であり、「⚊」と「⚋」との二つがあって、「⚊を陽、⚋を陰とする」。そして「卦は陽爻(⚊)と陰爻(⚋)とを組み合わせて構成される」。

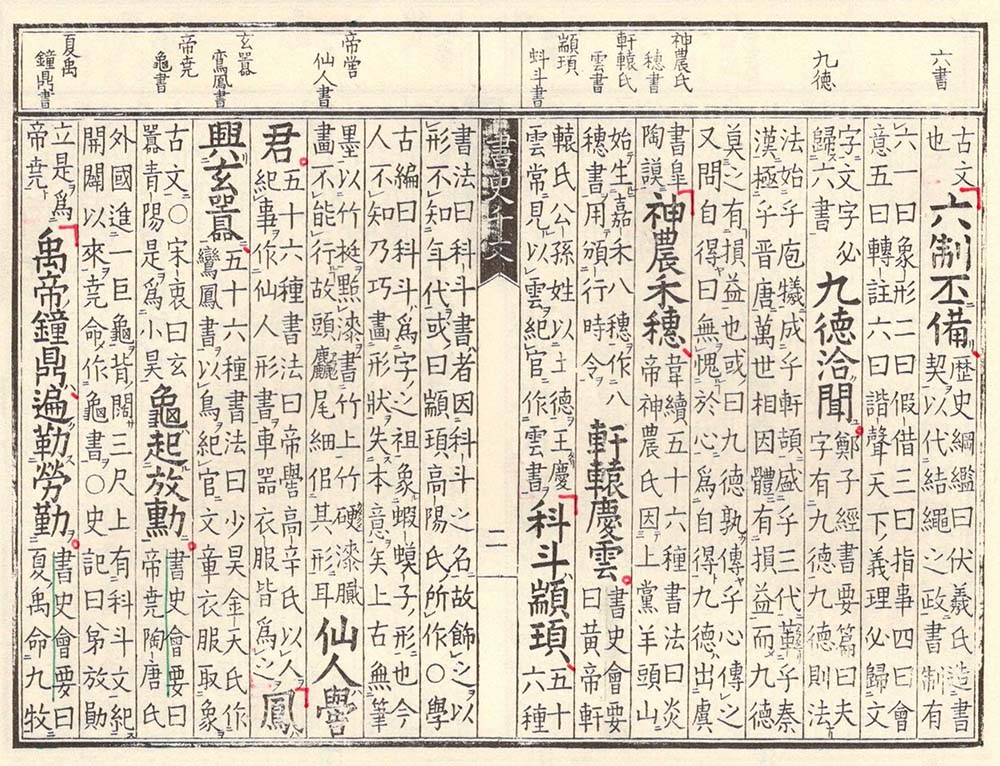

「卦」は「カ」と読み、「ケ」とも読みます。『日本国語大辞典』によると、「卦」は「易で算木に出た象。これで吉凶を占う」とあり、「卦」は「易で占った結果あらわれる象。陰と陽とを示す二種の爻を、三つ組み合わせた乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤の八つの形を基本として、これを八卦といい、……この八卦をさらに二つずつ上下に組み合わせて六十四卦とする。この八卦、六十四卦によって、天地間のあらゆる変化をよみとり、吉凶を判断する」と、それぞれに解説されています。

八卦については、〈001〉で《八卦の生成図》を紹介しました。あらためてその「八つの形」を示せば、乾は「☰」・兌は「☱」・離は「☲」・震は「☳」・巽は「☳」・坎は「☵」・艮は「☶」・坤は「☷」です。このうちの四つ、乾「☰」・離「☲」・坎「☵」・坤「☷」は大韓民国の国旗に描かれていて、おなじみでしょうか。

八卦を上下に組み合わせてできる六十四卦とは、「(1)乾䷀・(2)坤䷁・(3)屯䷂・(4)蒙䷃・(5)需䷄・(6)訟䷅・(7)師䷆・(8)比䷇・(9)小畜䷈・(10)履䷉・(11)泰䷊・(12)否䷋・(13)同人䷌・(14)大有䷍・(15)謙䷎・(16)豫䷏・(17)随䷐・(18)蠱䷑・(19)臨䷒・(20)観䷓・(21)噬嗑䷔・(22)賁䷕・(23)剥䷖・(24)復䷗・(25)无妄䷘・(26)大畜䷙・(27)頤䷚・(28)大過䷛・(29)坎䷜・(30)離䷝・(31)咸䷞・(32)恒䷟・(33)遯䷠・(34)大壮䷡・(35)晋䷢・(36)明夷䷣・(37)家人䷤・(38)睽䷥・(39)蹇䷦・(40)解䷧・(41)損䷨・(42)益䷩・(43)夬䷪・(44)姤䷫・(45)萃䷬・(46)升䷭・(47)困䷮・(48)井䷯・(49)革䷰・(50)鼎䷱・(51)震䷲・(52)艮䷳・(53)漸䷴・(54)帰妹䷵・(55)豊䷶・(56)旅䷷・(57)巽䷸・(58)兌䷹・(59)渙䷺・(60)節䷻・(61)中孚䷼・(62)小過䷽・(63)既済䷾・(64)未済䷿」。

二つの爻、陽爻(⚊)と陰爻(⚋)とを三つ重ねてできる組み合わせが八卦となり、八卦を二つ重ねてできる組み合わせが六十四卦となる。ちなみに、爻を二つ重ねてできる組み合わせは「⚌」「⚍」「⚎」「⚏」の四通りで「四象」といい、「⚌」は「太陽」、「⚍」は「少陰」、「⚎」は「少陽」、「⚏」は「太陰」と呼ばれます。『大辞泉』によれば、「四象」とは「①4種の姿かたち。天体の、日・月・星・辰。②易学で、少陽(春)・太陽(夏)・少陰(秋)・太陰(冬)。③地中の、水・火・土・石」と、いろいろな意味をもっています。

「四象」とは、単純に解釈すれば、四つの象徴。「象徴」とは、『三省堂国語辞典』によれば「はっきりとはとらえにくいものの代わりに、特徴のある物や人で〈あらわすこと/あらわしたもの〉」。特徴のある物として、陽爻(⚊)と陰爻(⚋)との二つを使って、四象・八卦・六十四卦が工夫されたのでしょう。

「乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤」の八卦は「天・沢・火・雷・風・水・山・地」などを象徴し、六十四卦の「乾」は「偉大なる天、君たるの道」など、「坤」は「地の包容性、臣下の道」などを象徴する、というように考えられています。

ところで、漢字の「日」「木」「水」「車」などは象形文字である、と言われます。象形文字とは、具体的な形のある物を象徴的に表現した文字、と言ってもよいでしょう。ただ、厳密に論ずると、ややこしくなりそうなので、気楽に空想してみます。

陽爻・陰爻を組み合わせてできる四象・八卦・六十四卦は、いずれも何かを象徴している。つまり「卦」は象形文字のようなものでしょう。『書史千字文』の撰者である陸島立誠は、そのように考えたのかもしれません。そして、もう一つ「卦」と似たものとして「縄」がありました。

文字の無かった大昔には、縄を結んで治まっていた、という。縄を結ぶ「結縄」とは、縄の結び方で互いに意思を通じたり、物事の記憶のたよりにしたもの、とされます。同様のものはエジプトやチベットなどにもあり、ペルーやハワイでは近代まで伝わり、沖縄では明治時代中期まで藁に結び目を作って数量などを示す藁算があって、これも結縄の一種とされます。さらに、古代インカ帝国のキープ(quipu)も、結び目の位置や紐の色で事件や数量を記録した結縄の一種と見なされています。文字によらない記録の手段として世界各地に結縄のようなものがあったようです。

最近発行された新藤透(1978~)『図書館の日本史 増補改訂版』(勉誠社、2025年)にも、「古代中国の結縄」「古代日本の結縄」「慣習に残る結縄」「北海道アイヌの結縄」という見出しを立てて解説されています。

ふと、算盤の珠を結び目に置き換えて想像してみると、結縄によって数を表示することもできそうです。いま、ワープロで入力モードをJIS区点コードとすれば、「4224」は「文」、「2790」は「字」に変換されます。つまり、「文」「字」という文字は「4224」「2790」という数列によっても表現できるようになっている。結縄は一種のデジタル表現であり、現代の文字変換システムと無縁ではないことになります。

スマホやパソコンなどの電子機器のディスプレイに表示される文字は、小さな点の集合から成っているようです。点(dot)を結び目(knot)に対応させて想像すれば、ディスプレイに表示されたり、印刷されるデジタル文字の原理は結縄に通じている。現在最も普通に使われている文字は、原理的には結縄と似たようなもの。つまり、結縄は文字の先祖に相当する、という見方も成り立つのではないか。

空想はほどほどにして、現実の本書『書史千字文』の注を確認しましょう。『尚書序』と『易』と『包蒙』との三種の文献が引用されています。

まず、『尚書序』には「古者伏犧氏之王天下也、始畫八卦、以代結繩之政(古者伏犠氏の天下に王たるや、始めて八卦を画き、以て結縄の政に代ふ)」。

むかし伏羲が天下の王となって、はじめて八卦が画かれ、結縄による政事が改められた。伏羲の時に、結縄から八卦へと進歩した、ということでしょう。

『尚書序』は『尚書』の序文です。『尚書』は『書経』の別名で、『書経』は五経の一つ。五経とは、儒学で尊重する五つの経書で、『易経』・『詩経』・『書経』・『礼記』・『春秋』。「経」は「キョウ」と読んだり「ケイ」と読んだり、「礼」は「レイ」と読んだり「ライ」と読んだり、それぞれ理由や習慣などがあります。ここでは、詳細は省略します。

『尚書序』は、前漢の孔安国という孔子から12代目の子孫が書いたと伝えられています。ただ、事実は複雑で、現在の『尚書序』は孔安国が書いたものではなく、『易』繫辞下伝の「古者包犧氏之王天下也、……始作八卦、……結繩而治、後世聖人易之以書契」から「古者伏犧氏之王天下也、始畫八卦、造書契、以代結繩之政」のようにして作文されたものと考えられています。なお、『易』には「後世聖人易之以書契」とあって、「後世聖人」が誰なのか論争があったらしく、『尚書正義』によると、〈『易』では「後世の聖人」とだけ言っているのに、伏羲のことだとわかるわけは、道理を以て推量して見ればわかることである。何となれば、八卦は万物の姿を画くものだし、文字は百事の名を記すものである。……つまり万象は卦に現われておる。ところで画くこともやはり書くことであり、卦と似たものであるからには、書契も同様に伏羲の頃のことだとわかるのである〉〔『増補吉川幸次郎全集』第8巻(筑摩書房、1974年)参照〕とされています。

つぎの『易』は、説卦伝の一節で「昔者聖人之作易也、觀變於陰陽而立卦、發揮於剛柔而生爻(昔者聖人の易を作るや、変を陰陽に観て卦を立て、剛柔を発揮して爻を生ず)」。

高田眞治(1893~1975)・後藤基巳(1915~1977)訳および本田済(1920~2009)訳を参照すると、「むかし聖人が易を作るに当たっては、天地陰陽の気の変化を観察して、それになぞらえて卦を成立させ、剛爻柔爻の動きを目に見えるように現わすことで、各爻に吉凶の意味を発生させた」というようなところでしょうか。

最後の『包蒙』は、鄭寅(?~1237)の著。鄭寅は鄭僑(1132~1202)の子で、鄭樵(1104~1162)の族孫。鄭寅の曽孫とされる鄭枃の『衍極』巻2・書要篇〔『中国書論大系』第7巻(二玄社、1982年)、福本雅一(1931~2013)訳参照〕に「回谿『書衡』、肯亭『包蒙』、其義則『衍極』竊取之矣(回谿の『書衡』、肯亭の『包蒙』は、其の義は則ち『衍極』窃かに之を取れり)」とあり、その劉有定の注に「夫伏羲之八卦、皆當時之古文也(夫れ伏羲の八卦は、皆な当時の古文なり)」と見えます。

伏羲の八卦は、いずれも当時の古文である。八卦の一つ、坎の卦「☵」は90度回転すると、「水」の篆書に似ています。坤の卦「☷」も同様に90度回転すると、「坤」の古字と似ているようです。以前、後漢の碑文で「坤」を「巛」のように書いた例として、石門頌の「惟坤靈定位」などを挙げました。