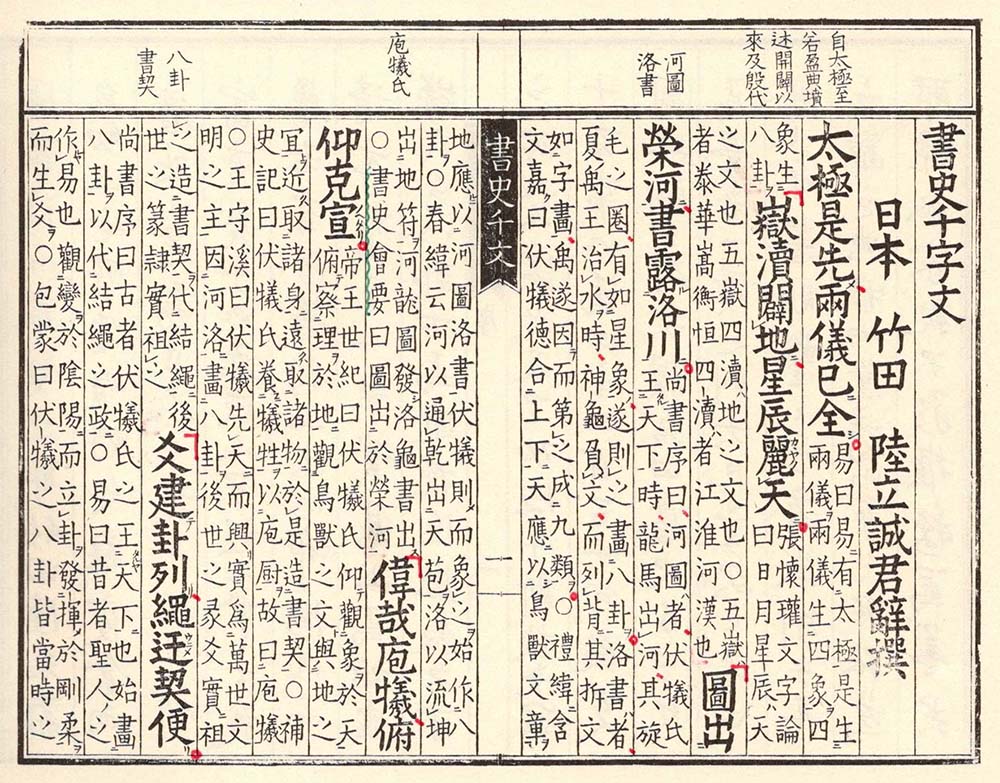

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。

4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。

連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。

『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

〈003〉

圖出榮河、書露洛川。

図や書が川から現れた。

本書『書史千字文』は、「太極」から始まりました。つぎに天地が生まれて、地には山や川ができ、天には星がかがやいたのでした。天についてはさておいて、地上の出来事がこれから述べられていくようです。地上にあるものの代表が「嶽瀆」すなわち山や川です。山の話はさておいて、川について注目される事、すなわち「図書」が現れた事が今回の話題の中心となっています。

その「図書」が現れたという栄河と洛川とはどのような河川なのか。『歴代名画記』巻1「画の源流を叙ぶ」に「庖犧氏發於榮河中、典籍圖畫萌矣。軒轅氏得於溫洛中、史皇蒼頡狀焉」とあります。

庖犠氏栄河の中に発し、典籍図画萌す。軒轅氏温洛の中より得て、史皇蒼頡状す(=庖犠氏つまり伏羲は栄河すなわち瑞光かがやく黄河から龍馬の図形を発見し、それが典籍や図画の始まりとなった。軒轅氏つまり黄帝は水温まる洛水から神亀の文字を手に入れて、史皇である蒼頡がその文字を写しとった)。

『歴代名画記』については、比較的新しい一般的な解説書として宇佐美文理(1959~)『『歴代名画記』〈気〉の芸術論』(書物誕生―新しい古典入門)(岩波書店、2010年)があります。訳注として、小野勝年(1905~1988)の岩波文庫(1938年)、長廣敏雄(1905~1988)の東洋文庫『歴代名画記』(平凡社、1977年)、谷口鉄雄(1909~1995)の中国古典文学大系54『文学芸術論集』(平凡社、1974年)、古原宏伸(1928~2020)の中国古典新書『画論』(明徳出版社、1973年)などがあります。

庖犠氏については、本書『書史千字文』の次の句に「偉哉庖犧」と登場しますので、そこであらためて検討します。

「史皇」は『呂氏春秋』の勿躬篇に「史皇作図」とあり、「蒼頡」は同君守篇に「蒼頡作書」とあることから、史皇と蒼頡とを別人とする説がある一方、『淮南子』脩務訓「史皇産而能書(=史皇産まれながらにして書を能くす)」の高誘(?~220?)の注には「史皇は、蒼頡なり」として、「史皇」は蒼頡のこと、蒼頡は「史皇」であるとする説があります。この場合の「史皇」とは「史(=事実を書き記す人)」の「皇(=偉大なるもの)」のような意味で蒼頡を形容する語と解釈できるようです。

高誘は、博学として著名な馬融(79~166)門下の盧植(~192)の弟子であり、『呂氏春秋』の注も伝わっています。その君守篇の「蒼頡作書」について「蒼頡生而知書、寫倣鳥跡以造文章(=蒼頡は生まれながらにして書を知り、鳥跡を写倣して文章を造る)」としています。蒼頡は「書」を知り、「文章」を造った。「書」も「文章」も現在普通に日本語として使われているので、なんとなくそのまま分かったつもりになってしまいます。しかし、ちょっと考えると少しひっかかる感じがします。この「文章」とはどういう意味なのか、どんなものなのでしょう。

『呂氏春秋』や『淮南子』という二千年余り昔の書物に何故このようなことが記録され、それを高誘という人はどのように読み理解して注を書いたのか。

文字というものはどのようにしてできたのでしょう。古来いろいろな説が想像され創作されてできた伝説の一つとして、文字は蒼頡という者が鳥の足跡を見て作ったのだというようなことになっています。

その一つの記録として、『淮南子』本経訓に「昔者蒼頡作書、而天雨粟、鬼夜哭」とあります。「昔者蒼頡の書を作るや、天粟を雨らし、鬼夜哭す(=むかし、蒼頡が始めて文字を作ると、天は穀物を降らせ、亡霊が夜中に声をあげて泣いた)」。

高誘の注によれば、「蒼頡始視鳥迹之文、造書契、則詐僞萌生。詐僞萌生、則去本趨末、棄耕作之業、而務錐刀之利。天知其將餓、故爲雨粟。鬼恐爲文書所劾、故夜哭也。鬼或作兎、兎恐見取豪作筆、害及其軀、故夜哭」とされています。

蒼頡が鳥の足跡を視て、書契(=木に書きつけて、その側面を刻んだ合符)を造ったことにより、詐偽(=いつわり。うそ)が萌生(=芽生え。始まった)。文字は真実を伝達するためのものではなく、むしろ文字化することから虚偽・フェイクが生まれた(と高誘は考えたらしい)。そうすると、去本趨末(=本を去り末に趨く)ということになり、本来必要な事である耕作つまり農業を棄てて、末梢的な錐刀之利(=錐や小刀の先端のようなちっぽけな利益)のために務める事業に従事する者が続出した。すると、天は民が餓えることを察知して、穀物をふらした。食料が天から供給されるようになったら、人びとの生活はどう変化するのか。そのような事態は想定されなかったのか不思議です。人びと以外では「鬼」が文書によって弾劾されることを恐れて、夜中に泣き叫んだ。それはどういうことなのか。高誘(および当時の人びと)も疑問を感じたのでしょう。「鬼」の字を「兎」とする異本があり、泣き叫んだのは「鬼」ではなくて「兎」だという異説が添えられています。兎は筆を作るための材料として豪(=毫毛)を採取され、被害がその軀に及ぶので、哭泣した。なるほど。

いろいろな言説があるものです。『淮南子』泰族訓には「蒼頡之初作書、以辯治百官、領理萬事。愚者得以不忘、智者得以志遠。至其衰也、為奸刻偽書、以解有罪、以殺不辜」とあります。

蒼頡が文字を作った当初は、文書によって多くの役人を統轄し、万事を処理していた。愚者は忘れることに備え、智者は記録の保存に利用した。ところが衰えた世となると、不正な文書を作り、罪人を釈放して、無実の者を殺すようになった。

21世紀の今日にも同類の事件が絶えないようです。

あれこれ詮索しているうちに、ふと「ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)」という語が目に止まりました。『現代用語の基礎知識』によると「負の能力。答えの見つからない問題に対し解決を急がず、不確かな状態のままで耐える力」と解説されています。「ネガティブ」というと、否定的・消極的な感じがしますが、解決を急がないこと、あわてて結論しないことは悪いとは限らず、時には保留しておくことも有効であり必要なのではないか、と思い至りました。

そこで、追究することはほどほどに、気楽に読み進めることにして、本書『書史千字文』の注を見ていきます。

今回の本文「圖出榮河、書露洛川」に対する注としては「尚書序」と「禮緯含文嘉」と「春緯」と「書史會要」という4つの文献が引用されています。

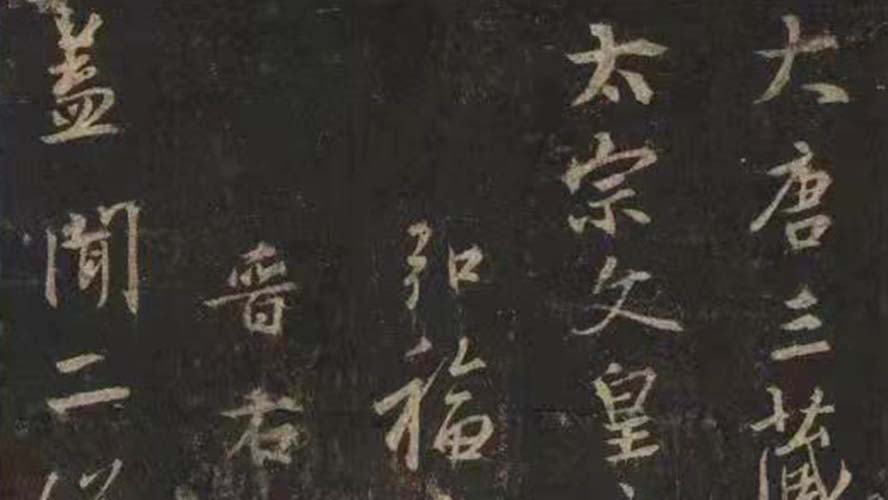

まず、「尚書序」に「河圖者、伏犠氏王天下時、龍馬出河、其旋毛之圏、有如星象、遂則之畫八卦。洛書者、夏禹王治水時、神龜負文而列背、其拆文如字畫。禹遂因而第之、成九類」とあります。

河図は、伏犠氏天下に王たる時、龍馬 河に出で、其の旋毛の圏、星象の如き有り、遂に之に則りて八卦を画く。洛書は、夏の禹王 水を治めし時、神亀 文を負ひて背に列ぬ、其の拆文字画の如し。禹遂に因りて之を第して九類を成す。

河図は、伏犠氏の時に、龍馬が河から出現し、その渦巻きのように生えた毛の輪になったような形が、星座のように見えたので、それを模範として八卦を画いた。

洛書は、夏の禹王が治水に成功した時、神亀が文を背負って出て来て、その裂けたような文様が字画のようだった。禹王はそれを順序づけて、九類を作成した。

「九類」とは、天下を治めるための九つの大法で「九法」あるいは「九疇」ともいい、『尚書』洪範篇に記録されているので「洪範九疇」ともいいます。禹が定めたとされる政治道徳の九原則、九つの規範で、五行・五事・八政・五紀・皇極・三徳・稽疑・庶徴・五福。それぞれどのようなものかは『尚書』(『書経』)の翻訳をご参照ください。

この「尚書序」とされる一文は、『文選』に収録されている「尚書序」とは異なります。『書史千字文』の編者である陸島立誠はどのような資料を見ていたのでしょう。

この「尚書序」に似た文章を探してみると、『尚書』顧命篇の伝に「河圖八卦。伏犧氏王天下、龍馬出河。遂則其文、以畫八卦。謂之河圖」とあります。なお、『尚書』の「伝」は、孔子の子孫である前漢の学者孔安国が書いた注釈であると伝えられています。

河図は八卦なり。伏犧氏の天下に王たるや、龍馬河より出づ。遂に其の文に則りて、以て八卦を画く。之を河図と謂ふ。

河図とは(易の)八卦である。伏犧氏が天下に君臨した際、龍馬が黄河から出た。その模様にまねて、八卦を画いた。それを河図と呼んだ。

また、『尚書』洪範篇の伝には「天與禹、洛出書。神龜負文而出、列於背。有數至于九。禹遂因而第之、以成九類」とあります。

天は禹に与へ、洛は書を出だす。神亀は文を負ひて出で、背に列す。数有りて九に至る。禹は遂に因りて之を第べ、以て九類を成す。

天は禹に与えた、というのは洛水から出た洛書のことである。不思議な亀が文を背負って出たのである。一から九までの数が有った。禹はそれをもとにして順序づけて、九類の法をまとめあげた。

この「尚書序」の「其旋毛之圏、有如星象」と「其拆文如字畫」に似た文が、元代の思想家として知られる呉澄(1249〜1333)の『呉文正集』巻3に「河圖、自一至十、五十五㸃之在馬背者、其旋毛之圏、有如星象、故謂之圖。非五十五數之外别有所謂圖也。洛書、自一至九、四十五畫之在龜背者、其背文之坼、有如字畫、故謂之書。非四十五數之外、別有所謂書也」のようにあり、この一節は鮑雲龍(1226〜1296)の『天原発微』巻4上にも「呉文正公云」として引用されています。

他にも関連する文献資料が多量にあり、結局、この「尚書序」の由来は不明です。博雅のかたのご示教を待ちます。

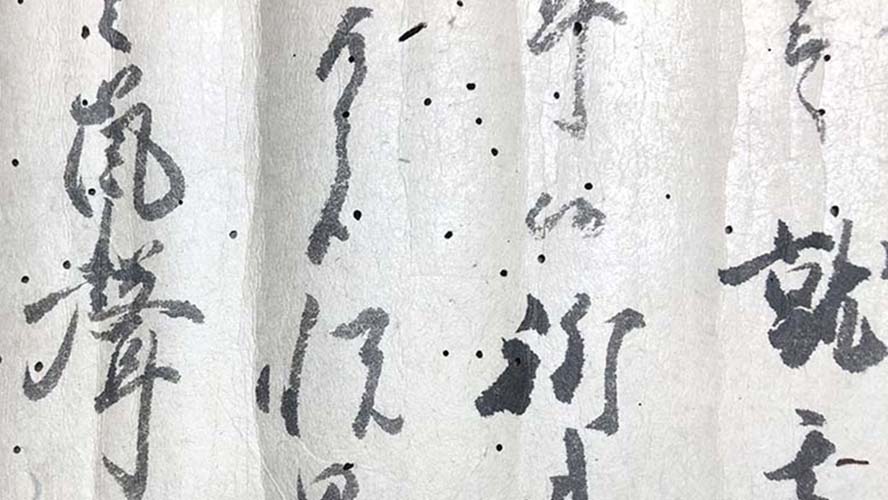

次の「禮緯含文嘉」とは緯書の一種です。「緯書」は「経書」に対する語で、経書に付会して前漢末ころに偽作された書物とされています。『新釈漢文大系』別巻『漢籍解題事典』(明治書院、2013年)によって紹介すると、「易緯」には「乾鑿度・通卦験」、「尚書緯」には「考霊曜・璇璣鈐」、「詩緯」には「推度災・汎歴枢」、「礼緯」には「含文嘉・稽命徴」、「楽緯」には「動声儀・稽耀嘉」、「春秋緯」には「演孔図・元命包」、「孝経緯」には「援神契・鉤命決」などがあります。原文の振り仮名が「礼緯ニ含文嘉ク」のようになっているのは不審です。

原文「伏犠徳合上下、天應以鳥獸文章、地應以河圖洛書。伏犠則而象之始作八卦」を書き下すと、「伏犠の徳は上下を合はせ、天応ずるに鳥獣文章を以てし、地応ずるに河図洛書を以てす。伏犠則りて之を象り始めて八卦を作る」。

「上下」とは天地のこと、「文章」は鳥や獣の羽毛や毛皮の模様をいうのでしょうか。

『藝文類聚』巻11には「禮含文嘉曰、伏羲德洽上下、天應以鳥獸文章、地應以龜書、伏羲乃則象作易」とあり、『太平御覧』巻78には「禮含文嘉曰、伏者、別也。犧者、獻也、法也。伏犧德洽上下、天應之以鳥獸文章、地應之以龜書。伏犧乃則象作易卦」とあります。

この両書の「禮含文嘉」と本書の「禮緯含文嘉」は同じであり、「伏羲」と「伏犧」も同義としてよいでしょう。「徳合上下」よりは「德洽上下(=徳は上下に洽し)」のほうが理解しやすく、この「合」は「洽」に通ずる用法のようです。したがって「徳は上下を合はせ」ではなく「徳は上下に合く」と訓んだほうがよいでしょう。

「地應以河圖洛書」と「地應(之)以龜書」との違いは少し複雑です。「尚書序」では、「河図」は伏羲、「洛書」は禹王に関するものとして区別されていました。陸島立誠は異説として「禮緯含文嘉」を引いたのでしょう。しかし、陸島氏が引く「禮緯含文嘉」は『藝文類聚』とも『太平御覧』とも違うのは何故なのか。どうやら陸島氏は宋の高承(高丞とも)の『事物紀原』巻4によったようです。次の「春緯」も同じく『事物紀原』に見えます。

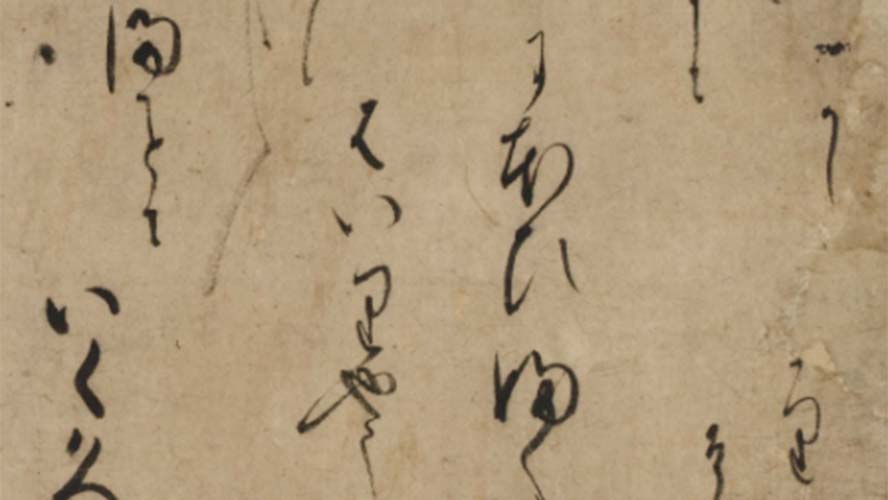

原文「河以通乾出天苞、洛以流坤出地符。河龍圖發、洛龜書出」を書き下すと、「河は乾に通ずるを以て天苞を出だし、洛は坤に流るるを以て地符を出だす。河より龍図発し、洛より亀書出づ」。

「乾・坤」は「天・地」の意。「地符」は地上に現われるめでたいしるし。それに対する「天苞」の「苞」の字義は「包(=つつむ)」に通ずるのでしょうか。「地符」の対義語として「天瑞(=天のくだすめでたいしるし)」があり、「天苞」は「天瑞」と同義ということになるのでしょう。王融(467〜493)の「三月三日曲水詩序」(『文選』巻46)に「天瑞降、地符升(天瑞降り、地符升る)」とあり、李善(630?〜690)注に引く「詩緯」に「天下和同、天瑞降、地符升」とあります。また、李周翰は「天瑞者謂甘露也、地符謂慶雲也」として、「天瑞」とは甘露であり、「地符」とは慶雲である、めでたいしるしとして甘露が降り注ぎ、慶雲が湧き上がるのだ、と具体的に説明しています。

「春緯」とは何か。唐の李鼎祚『周易集解』巻14に鄭玄(127〜200)の説として「春秋緯云、河以通乾出天苞、洛以流坤吐地符」とあり、「春緯」は「春秋緯」のこと。さらに北魏の地理学者酈道元(?〜527)の『水経注』巻15「洛水又東北流、入于河(洛水は東北流して、黄河に入る)」の注に「春秋説題辭曰、河以道坤出天苞、洛以流川吐地符」とあり、「春緯」とは「春秋緯」のうちの「春秋説題辞」のようです。

中国古典文学大系21『水経注(抄)』(平凡社、1974年)を参照すると、日比野丈夫(1914〜2007)の訳に「河は道坤をもって天苞を出し、洛は流川をもって地符を吐く」とし、注として「道坤・流川」について、趙一清(1709〜1764)は全祖望(1705〜1755)の説によって「道乾・流坤」とすべきだといっている、とあります。しかし、この「道乾」は誤植のようで、全祖望は「通乾」とし、また、「流川」の「川」の古字「巛」と「坤」の古字とは字形が似ているため、「流坤」とすべき文を「流川」としてしまった、と考えたようです。

後漢の碑文で「坤」を「巛」のように書いた例として、石門頌の「惟坤靈定位、川澤服躬」、乙瑛碑の「則象乾坤、爲漢制作」、史晨前碑の「乾坤所挺、西狩獲麟」などがあります。

『毛詩』(『詩経』)大雅・文王篇序『正義』に引く「春秋説題辞」にも「河以通乾出天苞、洛以流坤吐地符」とあり、『水経注』の「道坤・流川」は誤りであると判断してよいようです。「河龍圖發、洛龜書出」の「出」は、『事物紀原』では「發」とするほか、「感」あるいは「成」とする資料があり、いずれでも通釈できそうです。

最後の『書史會要』「圖出於榮河(図は栄河より出づ)」は、『書史会要』巻1に「龍馬負圖、出於榮河。帝則之以畫八卦、而文字生焉」のようにあり、「龍馬負」を削ったのは、原文「圖出榮河」に最も近い例として示すためなのでしょう。