疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q なぜ高校の世界史で王羲之を?

なぜ高校の世界史で、王羲之を書聖として覚えなくてはならないのですか? 書聖なんて、世界史でわざわざ覚える必要はないと思います。(某大学教育学部1年、男性)

A 後の歴史が、王羲之を書聖に仕立てたのです。

世界史は受験のため?

受験が終わって、楽しい大学生生活を満喫していることと思います。ついこの間まで必死に受験勉強をされていた方には、暗記事項は一つでも少なくしてほしいと思った記憶がまだ鮮明なのですね。受験がもう遥か昔の思い出でしかない世代にとっては、その若さこそ、羨ましいかぎりです。

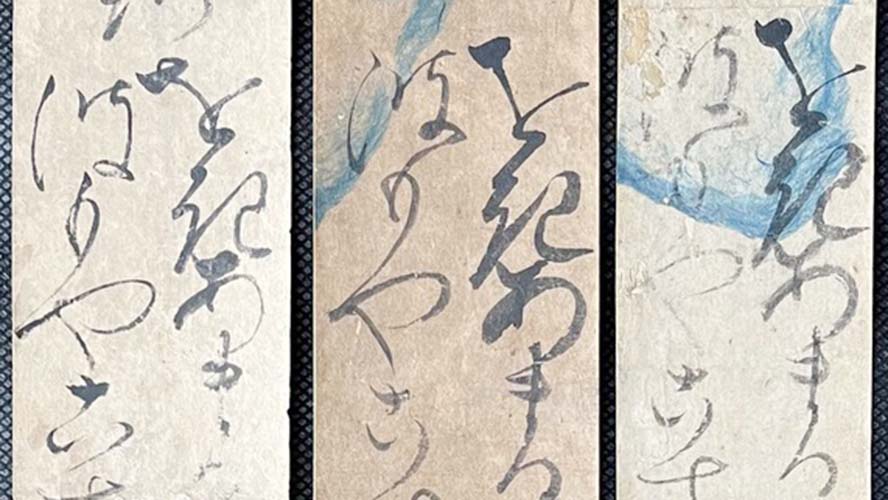

さて、王羲之本人にその思いがあったかどうかは確かめようもありませんが、結果として王羲之の書いた楷書、行書、草書がその後、漢字の典型になったというのが、まず王羲之の歴史的な意義です。

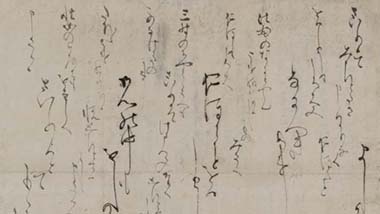

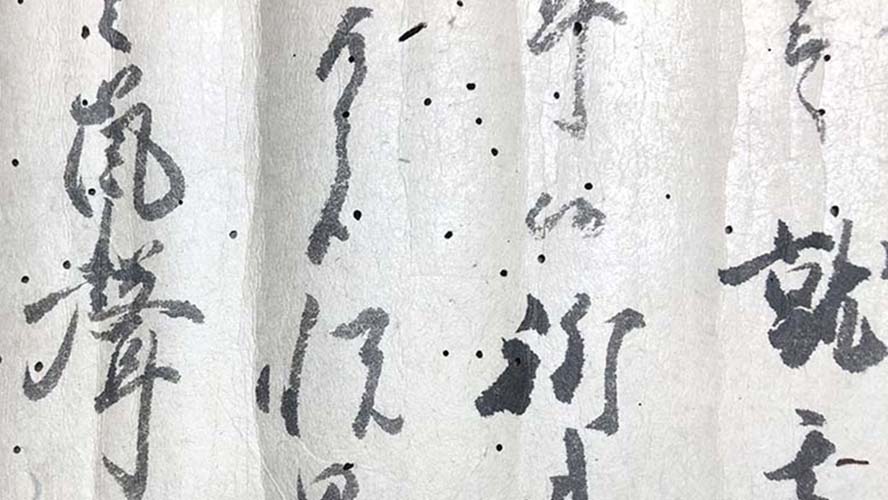

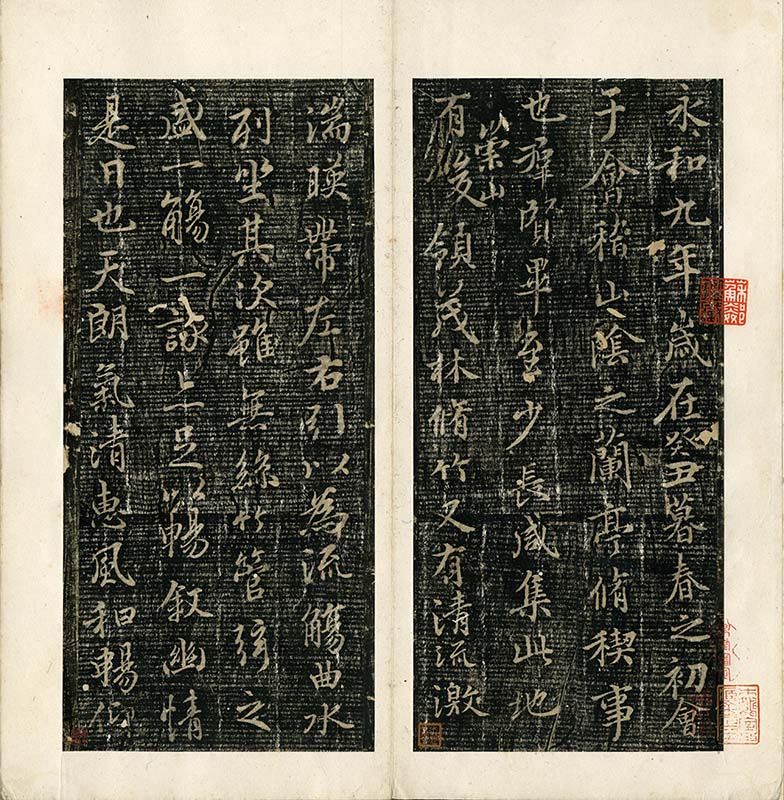

「神龍本蘭亭序」

(木雞室蔵)

王羲之の書は、漢字表記の典型となった

中国は漢字の国です。漢民族にとって漢字は、民族のアイデンティティだといっても過言ではありません。したがって、その漢字表記の典型を創りだした人として、王羲之には歴史的な意味があるといって差し支えないでしょう。もし、歴史上に王羲之が生存していなかった場合を考えてみると、今私たちが印刷物でみる活字やスマホでみるフォントも、まるっきり違ったものであったかもしれません。万人が理解しやすいと感じる字体、書風を作った人として、王羲之の名は歴史に刻まれてしかりだと考えられます。

そしてその漢字そのものと漢字の文化を受け入れて発展してきたのが、日本の文化です。だから、日本の世界史教科書に王羲之が出てきても不思議はありません。歴史というと、政治史が中心になりますが、その根底には文化があります。受験ではどうしても政治的な事項が中心で、文化は等閑になりがちですが、世界史も含めて高等学校の科目自体が、受験のために設定されているわけではないことを理解してもらうしかありませんね。

政治的に利用され、歴史が動いた!

王羲之は没後、歴史で利用され、王羲之によって歴史が動いた例もあります。ここでは三つ、紹介しましよう。

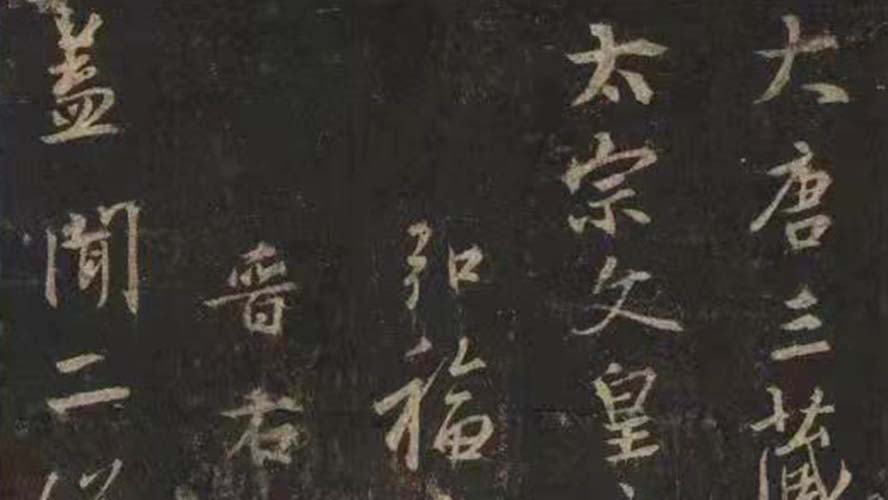

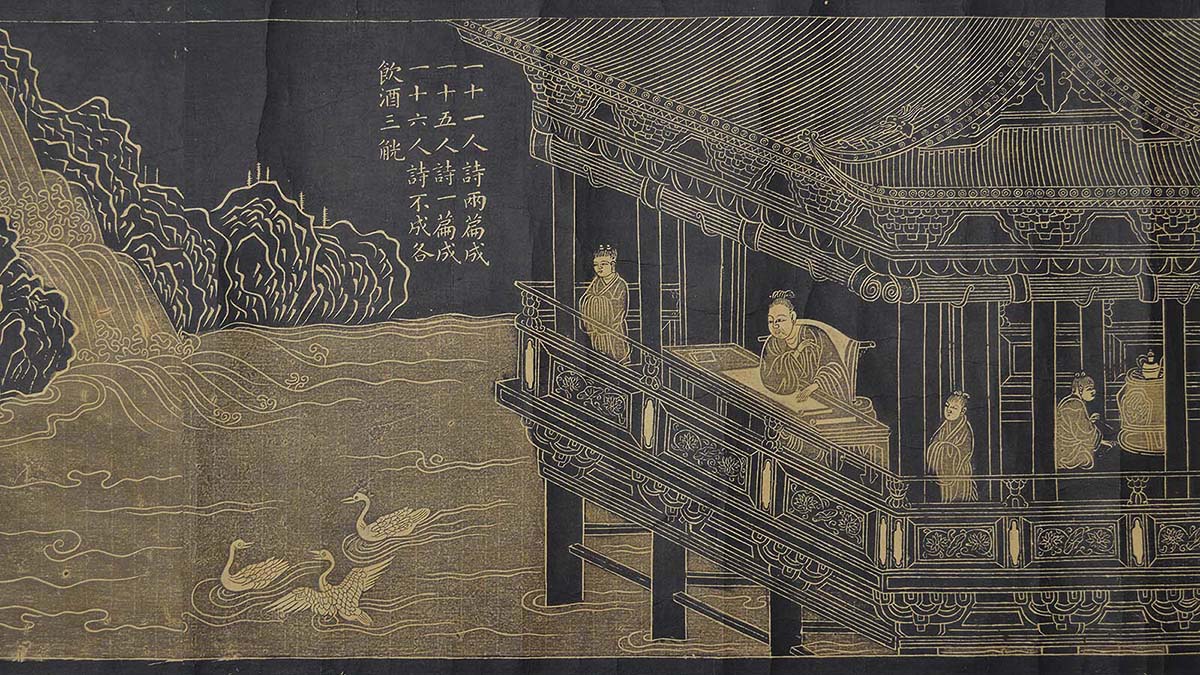

まず王羲之の書を治世に活用した唐 太宗の例があります。漢以来、久々に中国を統一国家としてまとめ上げた唐 太宗(李世民)ですが、李氏は元々漢民族ではなくトルコ系の鮮卑族といいます。しかし、人民の大半を占めるのは漢民族です。漢民族ではない一族がこの大国を治めるのは、容易いことではありません。そこで南朝以来、漢民族が誇りとしてきた王羲之の書を愛好する皇帝を演じることで、太宗は大唐帝国の礎を確たるものに築いていきます。

太宗の筆跡として「晋祠銘」や「温泉銘」が知られていますが、いずれも行書です。それまで碑は、楷書で書くものでした。太宗はそれを、王羲之の書風を感じさせる行書で書きました。太宗自身が王羲之マニアを演じることで、漢族の官僚や軍人たちを納得させることに成功したと考えられます。そして唐は、歴史上まれなる大帝国となるのです。

次に、唐が崩壊した後、約半世紀ほど五代十国とよぶ小国分立の時代があります。その中に、現代の江蘇省、浙江省、安徽省のそれぞれ一部を領土とした南唐(937〜975)という小国がありました。李昪(先主)、李景(中主)、李煜(後主)三代による国家です。李昪の本名は徐知誥でしたが、徐家に養子に来る前の旧姓が「李」であったことから、唐室の李氏にちなんで旧姓に復し、南唐を興します。異民族に追い立てられた河北の文化人たちを南唐は受け入れ、唐文化を引き継ぐ文化国家として発展しました。唐の後継であることを示すために、唐 太宗が愛した王羲之の筆跡を南唐は蒐集し、澄清堂という建物でこれを保管したといいます。王羲之の真跡を持つことが、正当な中国の国家であるという考え方がすでにあったようです。文化で国家建設をめざしたのが南唐でした。

しかし、次第に勢力を伸ばしてきた宋の武力には抵抗できず、南唐は滅びます。このとき武力はあっても、自国が正当な国家である大義名分が宋にはありませんでした。宋が望んだのは、南唐に集結していた王羲之の真跡です。後主李煜も宋に拉致された南唐は、最後滅亡の際に澄清堂に火をかけ、武力にものを言わせた宋に最後の抵抗を示しました。残念ながら、このときに王羲之の真跡がすべてこの世から消えたようです。

このあたりの経緯は、植谷忠雄「澄清堂帖試考」に詳しく述べられています。松井如流・西川寧が中心になって戦後発行していた『書品』(1988年8月、『書品』295号)に掲載された論文で、私の知るかぎり書道関係の論文としては、第一級の論文と言って差し支えありません。ち密な考証の軌跡を記述して澄清堂帖について論じた優れた論文として、ご一読をお勧めします。

三つ目に、南唐を亡ぼし、再び中国全土を統一した宋でしたが、前述の通り、武力による統一では王朝に大義名分がありません。国家としての正当性を示す必要があります。されど、王羲之の真跡は、火に焼けて無くなった。そこで国中から王羲之筆跡の模本を集め、これを刻して拓本にとり、いわば「王羲之全集」を示すことで、まるで王羲之の真跡を所蔵しているかのごとく振舞ったのが「淳化閣帖」ではないかとされています。そして、以来、こんどは集帖、法帖の新たな文化がここから始まることになります。

世に伝来不明な「澄清堂帖」なる名帖がありますが、これはすでに南唐が澄清堂の所蔵品を刻していて、その稀覯拓本から作られたもの。しかし、宋に最後まで抵抗した南唐の遺品ゆえに、その伝来は伏せられたというのが、一つの見解です。さてさて真偽のほどはいかに。よく分からない、ミステリアスな方が、より想像力をかきたてられるものです。

いずれにせよ、王羲之の書が、後の時代の政治にも大きく関与したことを考えると、単に書の名人としてだけではなく、中国政治史の支柱でもあったと考えるなら、世界史の教科書に登場してもおかしくはないでしょう。

漢字が、そして書の文化が、中国の歴史と文化にとって重要であることは、ヨーロッパの歴史観からは想像もできないことです。一つの価値観ではなく、多様な価値観を考えてみるうえでも、世界史と王羲之の関係は、よいきっかけになりそうです。

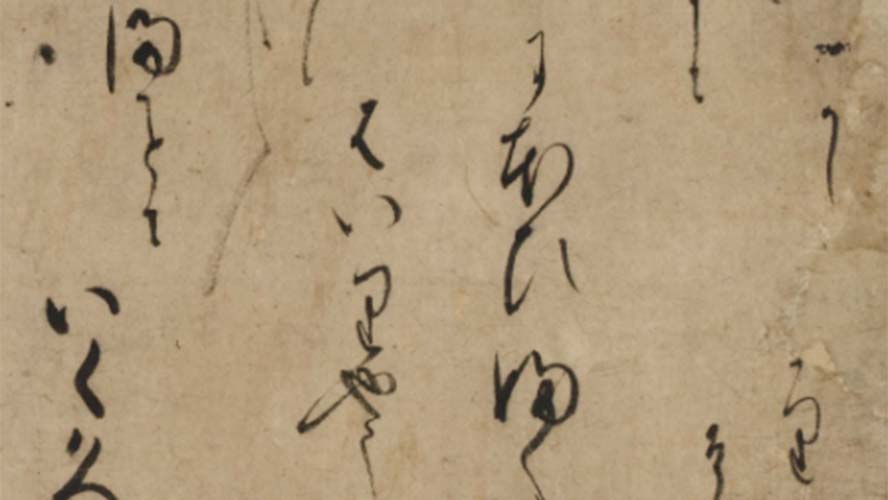

永和9年(353)、王羲之は名士を招いて雅会を開き、

その詩集のための序文(草稿)として「蘭亭序」が書かれた

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

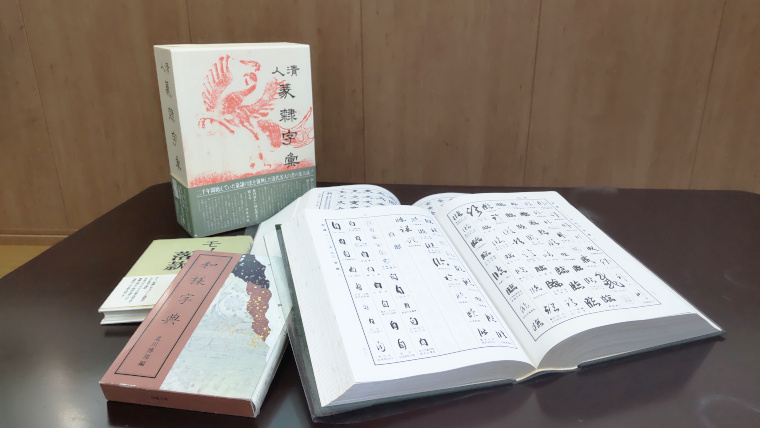

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。