増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第34回 光悦の数奇と作陶(中)

次の一文は前回に引用した『にきはひ草』と重複する。

されど、新しくいでくる物にても、なりふりすぐれ、見事なるを見知りけるは、利休在世に近かりければにや、なりを好み、作りて焼かせたる茶碗等、今、世にかつ残りたるも、一ふりある物とぞいふめる。

しかし、たとえ新しく作られたものであっても、姿や形がよく、見事なものを見抜く眼を(光悦が)持っていたのは、在世が千利休に近かったからなのであろう。姿(なり)を好んで、焼かせた茶碗などのうち、今もなお遺っているのを見ると、「ひとふりある(=どこかしら見どころある)」ものなのである。

光悦はこよなき茶好きではあったけれど、名物道具へのこだわりは持たなかった。しばらくはそのようなものを所持していても、「落とすな、失はぬやうに」など気遣いすることが面倒だからとて、みな他人に遣ってしまった、という。前回にも触れたところの、名物へのこだわりを持たないのが光悦の茶だったという指摘は、茶道具の美に対する光悦の見識であるので、これを見逃すわけにはゆかない。

ところでこの部分は、光悦が名物を評価しなかったことを意味してはいない。それどころか、光悦がすぐれた審美眼を有していたことについて、紹益は「(光悦の)生きた時代が千利休に近かったからなのであろう」と続けるのである。

これを書く紹益の脳裏には、光悦の、美に対するすぐれた見識と、光悦と千利休との生きた時代の近さとが浮かんでいたと考えられる。ということは、光悦には〈侘茶《わびちゃ》において広く用の美を追及した利休の感性〉がまだ生きていた、と紹益は言いたかったのであろうか。

さて(これも繰り返しになるけれど)、茶人の系譜などを見ると、光悦にとっての茶の師は織田有楽と古田織部との二人となっている。有楽も織部もともに利休から茶を学んだ武将茶人である。『にきはひ草』において、この一文を書いている紹益の念頭には、〈千利休の美意識の水準〉ともいうべき視点が厳然として存在しており、「光悦がすぐれた審美眼を持ち得たのは、その生きた時代が利休在世に近かったからだ」という文脈が導き出されていると理解されるのである。

上の『にきはひ草』の記述や、いくつかの手紙をもとに、光悦の作陶を考察して、千利休と本阿弥光悦との二人を、対比してみようと思う。

千利休がみずから茶碗を作ったことを私は寡聞にして聞いたことがない。「長次郎」という名工が利休のためにいくつもの名碗を遺したのは事実である。いわば千利休専属の陶人として起用されたこの人は、すぐれた技倆をもって依頼者に応えたわけである。陶工長次郎に求められたものは、利休の美意識をいかに茶碗に具現するかという、その一点であり、それを実現するために完璧な技術が必要だったはずである。長次郎作とされる茶碗から、そうした研ぎ澄まされた空気が発しているのを、私は感じる。ことばを変えれば、長次郎の茶碗は名工の手によって具体化された、利休の美意識そのものだと言えよう。

ここに引いた『にきはひ草』の一文から、いま私がこのような思いに至るのも、けっして唐突なことではないであろう。

もちろん、陶芸の門外漢である私が、長次郎と光悦の作品について喋々することはできない。しかしながら、紹益が『にきはひ草』の中で述べようとしている光悦茶碗ついての記述を読むにつけ、私は〈光悦の手になる作陶〉と〈利休における長次郎の作陶〉とをどうしても比較して考えざるを得ないのである。

さらに灰屋紹益は続ける。

なりを好ミ作りて、やかせたる茶碗等、いま代《よ》にかつ残りたるも、一ふりある物とぞいふめる。

紹益は、光悦が「なりを好んで焼かせた」と書いている。

これについて、さらに考えを進めたい。利休という人は、制作のすべてにおいて、完全に長次郎にゆだねたはずである。ところが、光悦は、あくまで素人陶芸家だったにもかかわらず、自らの美意識に適うものを自分の手で成形していたのである。この点は大きく違うところである。どうやら、光悦にとって焼成の過程はできなかったようで、プロの陶工にこれを依頼したという、この記述に注目したいのである。

光悦は、「ちやわんや吉左衛門」から「赤土、白土」を入手し、その土でもって、「手びねり(轆轤《ろくろ》は使用していない)」で成形したのだったけれど、焼成の工程は楽家などに依頼していたと解せられる手紙は、楽美術館にあるもの以外をも含めると、複数存在している(注1)。これらの中には、釉薬の調合を頼むものや、「加藤嘉明」からの依頼品(注2)、あるいは「くわうさ《光瑳》」の茶碗を依頼する内容のものまで存在する。

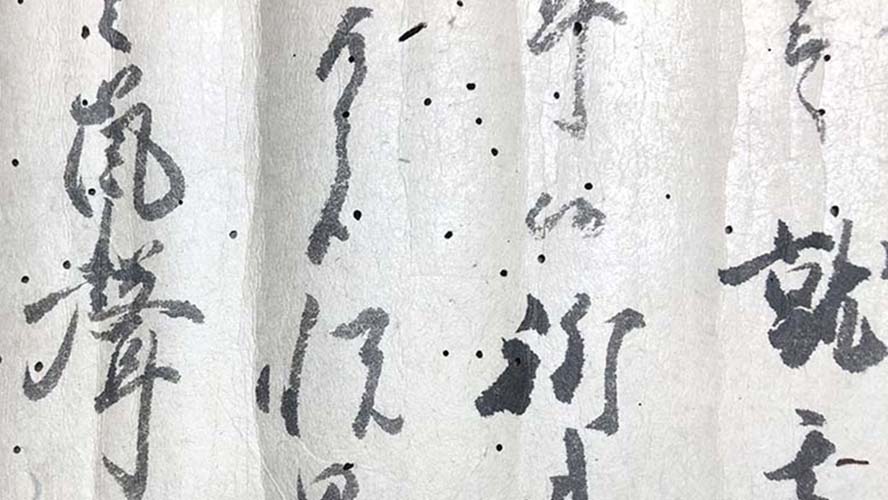

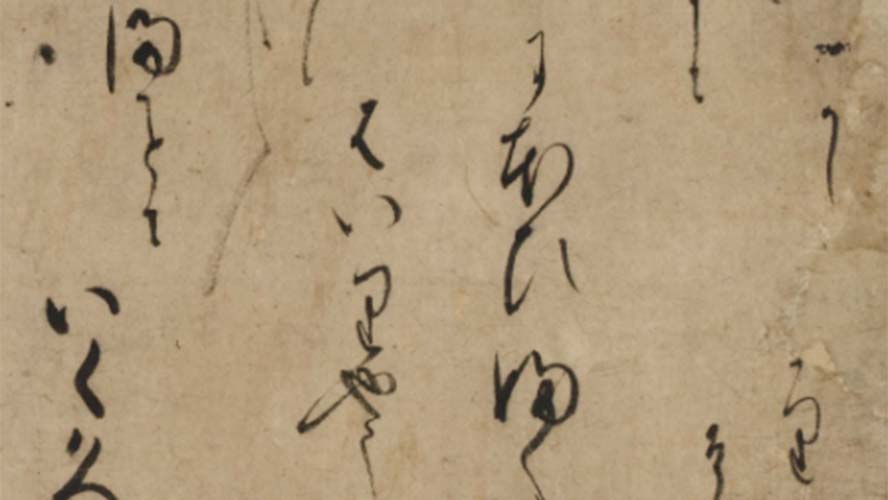

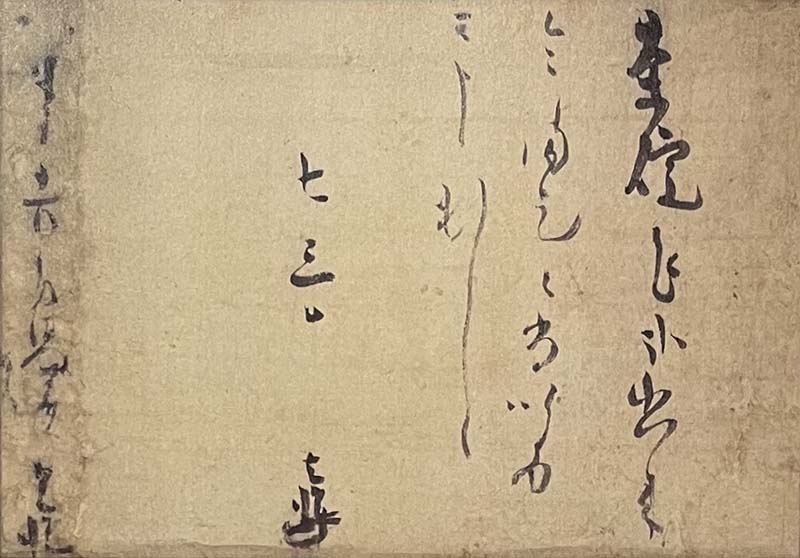

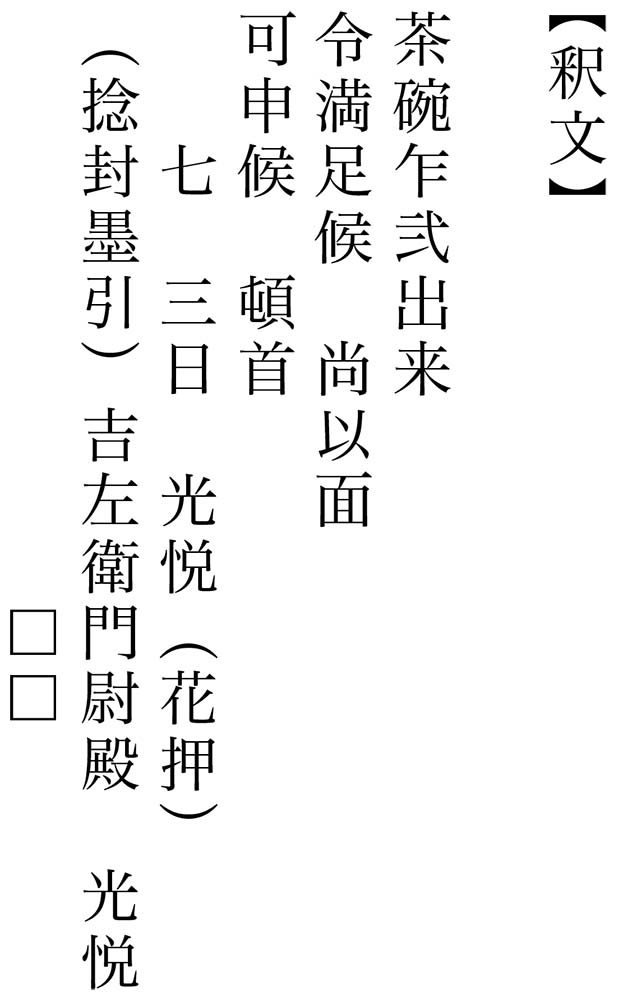

ところで、『光悦』刊行以後に発見された「吉左衛門」宛の手紙のひとつ、「七月三日」付書状を読んでみたい。文面は、次のようなもの。

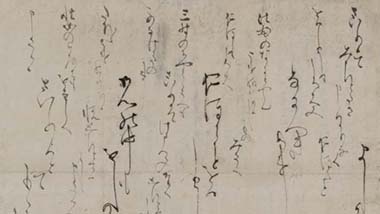

(京都国立博物館蔵 28.1×40.7cm)

図版出典:『本阿弥光悦の大宇宙』(2024年 東京国立博物館)

大意は「茶碗は二つともに出来て満足です」というものである。

本状の執筆時期は、書風などからおそらく慶長末から元和初年にかけてのものと推定される。おそらく脳血管障害がひどくなる前の時期のものであろう。宛所の「吉左衛門尉」は楽吉左衛門とみてよい。この文面から考えられることは、吉左衛門が、光悦から「焼成依頼を受けた茶碗は上手く焼けた」と知らせてきたのであろう。それへの返書と見てほぼまちがいあるまい。

光悦の、「依頼した茶碗がふたつともに焼きあがって満足です」という表現、中でも「乍弐《ふたつながら》」という言いまわしの中には、預けた茶碗が両方とも失敗なく焼き上がって、ホッと胸をなでおろす光悦の心境が溢れでているではないか。

『にきはひ草』に書かれる、「焼成については(工人に)まかせた」と解せられる記述にこれは符合するわけで、「利休における長次郎」と、「光悦におけるちやわんや」の位置の相違というものは、ここからもよくうかがえるのである。

両者比較の第一。

利休はあくまでもアイディアの提供者だった可能性があり、最大限それを茶碗に生かすことを使命とした陶工が長次郎だった。

それに対し、光悦は成形を人にはさせず、手ずから行い、その後の釉薬がけについては、自ら行うこともあれば、時には陶工に釉薬の指示を出したりもしている(次回に詳述)。

つまり、最終工程の焼成に関しては専門家に依頼したけれども、それ以外は光悦が自身の手で作っていた。この点が利休と光悦との根本的な相違だったとみることができる。

おそらく光悦は窯で焼くことまでは(自身の身体状況の面からも)出来ないと判断したのであろう。せめても、焼成以前の工程で最も重要な、「成形」と一部の「釉薬がけ」をとおして行うことで、自分の美学をそこに反映させられることができるのなら……、と考えたのかもしれない。成形によって、みずからの好みを生かすこと。何よりも、光悦好みの茶碗を用いて茶を楽しみたかったにちがいないのである。

そのように見てくると、現存する光悦茶碗の「なり(姿形)」や釉がけの中にこそ、作者の感性、美意識といったものが反映されていると考えねばならない。光悦は、病気の後遺症の残る不自由な体を駆って、まさに土と格闘しながら、自分の好む茶碗を手拈りしたのである。

ここでよく考える必要があるのは、光悦が作陶について述べている手紙は、みな病気罹患以後に書かれたものであること。それは書風面から明らかなのであって、病気以前の手紙の中に作陶のことが書かれたものはこれまでに私は一通も見いだせなかったのである。

(注1)

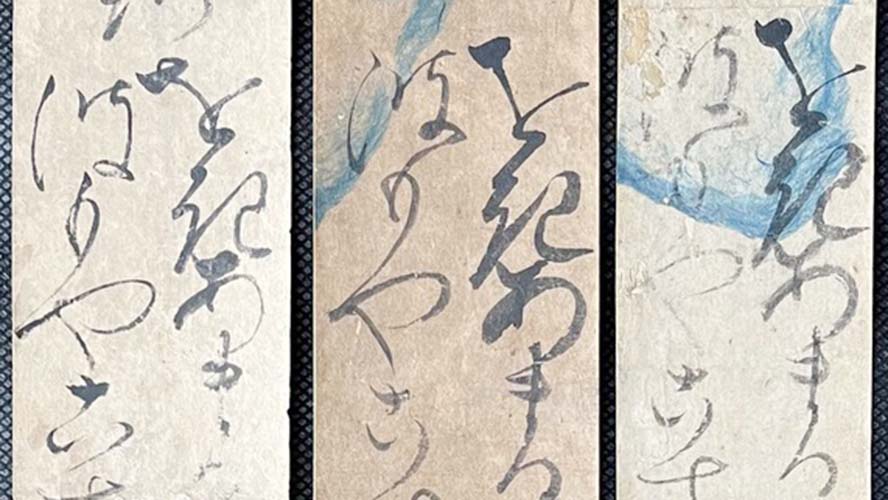

①日時不詳吉左衛門宛書状(『光悦書状』小松茂美 1980年 二玄社)58号文書

此ちやわんのくすり」をあわせ可給候」又くわうさ《光瑳》ちやわんも」可給候」吉左殿」まいる」光悦

②十一月二日付書状(前掲『光悦書状』)59号文書

御状拝見并茶」碗出来本望存候」従左馬助殿本上」申候其ことくに今」壱ツこしらへ申」度候かしく」十一」二日光悦(花押)」(捻封墨引)吉左衛門尉殿」貴報」光悦

※「加藤嘉明から見本が送られてきたので、それと同じものをもうひとつ拵えたい」という趣旨である。本状の書風から、第29回掲載の図6の加藤明成宛の本阿弥光悦書状とほぼ同時期のものと考えられるなど、これは興味深い史料である。

③十月十六日付書状(『光悦』林屋辰三郎ほか 1964年 第一法規出版)101号文書

茶碗出来候哉」茶入蓋ひかせ光瑳ニ」居申候是へ待入候」恐惶かしく」十月十六日光悦(花押)」徳友斎」(捻封墨引)チヤ碗屋」吉左衛門尉殿」□□」光悦

④正月十六日付書状(前掲『光悦』)121号書状

ちやわん四分ほと」白土赤土御持候而」いそき御出可有候」かしく」正ノ十六 光悦(花押)」より」(捻封墨引)ちやわんや」吉左殿 光悦

(注2)

加藤嘉明からの茶碗の依頼はたびたびあったようで、光悦の、嘉明およびその子明成に宛てた手紙からもそのことがわかる。次の2通をご紹介する。

①七月廿六日付 加藤式部少輔宛書状(第28回 図1)はその早い例と考えられる。これは最初に光悦が脳血管障害に罹ってから半年ほどあとのもので、伊豫簾をもらった礼と古田織部の下向について触れたものであることから、史料的価値の高いものである。しかし、本状には作陶について触れるところがない。断定はできないけれど、光悦が陶芸を開始する以前と考えてよいかも知れない。

②正月十四日付 加藤式部少輔宛書状(第6回 図2)は、書風から慶長末年から元和初年のものと見られること。「左馬助様仰之茶碗」が「大かた出来」したので「先日御上被成候御茶碗……伝下申候……」(先日お上せなさった〈見本の〉茶碗は「山新七」に持たせ、下します。私の茶碗が出来ましたから、江戸へ届けます)とあり、加藤嘉明からは、あらかじめ茶碗の見本が届けられていたことなどもわかって興味深い内容となっている。