増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

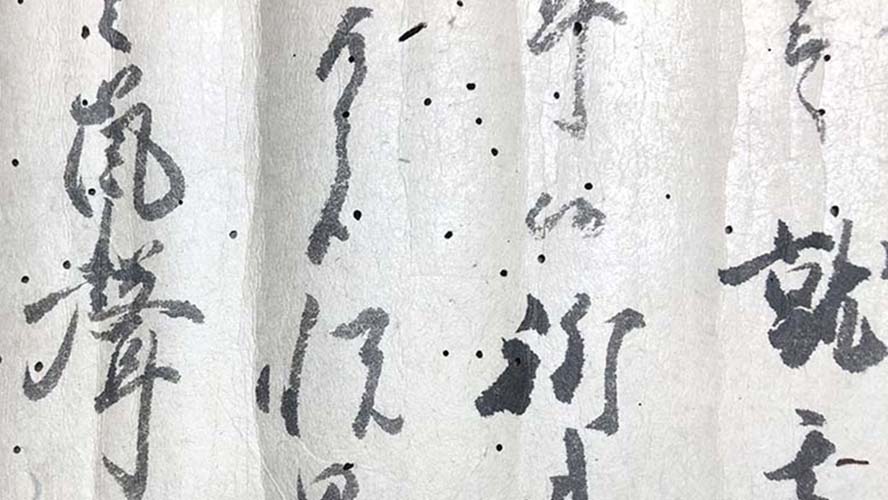

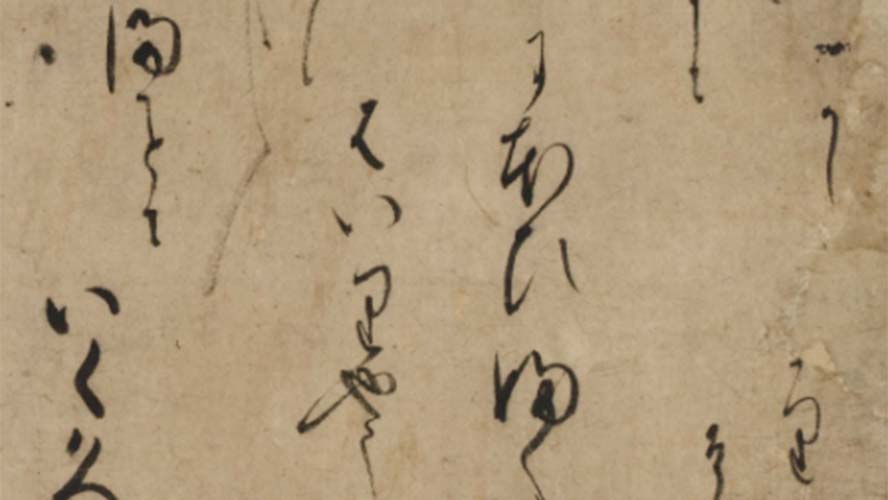

第33回 光悦の数奇と作陶(上)

作陶について門外漢の私は、光悦の作品を具体的に論評することはできないし、またそのつもりもない。しかしながら、光悦が焼物《やきもの》(注)について触れている手紙やメモなどが遺っていることや、『にきはひ草』に書かれているところを読むと、光悦が陶芸をどのように行っていたか、また光悦のめざす茶がいかなるものなのかを推しはかることができる。

ことに「ちやわんや(楽《らく》)吉左衛門」とは作陶において関わりが深く、また茶の湯をとおしても親しい関係にあったことがわかる。これから3回にわたり、光悦の陶芸や数奇の姿についてわかるところを書いてみたいと思う。

これまでにも述べてきたとおり、光悦を語るときに手紙とならぶ信頼度の高い文献が『にきはひ草』(天和2年〈1682〉刊)である。著者の灰屋紹益(はいやじょうえき 1607~1691)は本阿弥光益(=本阿弥光徳の子)の子として京都に生まれた。紹益の祖父にあたる本阿弥光徳は光悦の従兄弟であり、年齢的にみると、紹益は光悦より51歳も若く、あたかも光悦の孫のような存在だった。紹益は幼いころに京都の佐野家に養子入りする。

佐野家は屋号を「灰屋」という。媒染剤などとしての灰を商う紺灰座の特権商人である。紹益は幼少時から光悦に可愛がられ、そば近く慣れ育って、成人してのちは「光悦老人の茶飲みの友」として親しく交わったと述べているところから、その著『にきはひ草』に書かれる光悦の人物像というのは、長年光悦のそばにいた紹益のみが知り得る、具体的かつ信憑性の高いものだと考えられる。

ところがそれに比べ、江戸時代中期ごろに成立したと考えられる『本阿弥行状記』というものが、当時、家運の衰退期にあった本阿弥家に向けて、過去の隆盛期を追慕し、家運を盛り上げ、子孫を鼓舞するために編まれた著作物だという点。両者を比較して読んでみるなら、『にきはひ草』には『本阿弥行状記』のような意図的に誇張された表現なども見えないのであり、私には『にきはひ草』の方が光悦からの直接の〈聞き書き史料〉として位置づけたほうがよいように思える。

光悦はいったいなんのために鷹峯に移り住み、そこでいかなる生活をしたのか。前回から引き続いての、それを解明するための各論に移りたい。

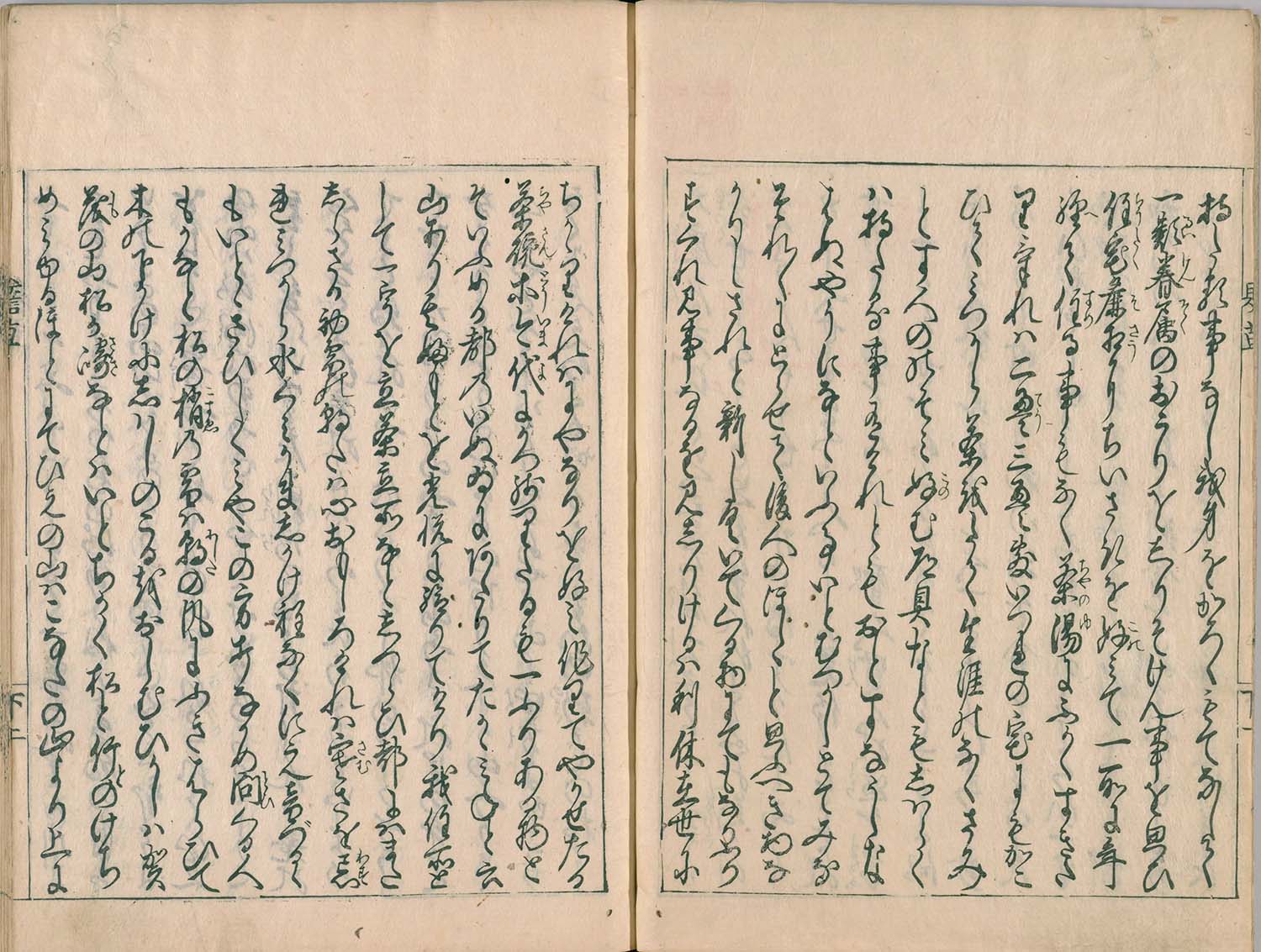

まず『にきはひ草』(巻下)冒頭に述べられる記述から読み進むことにしたい。本書は稀覯本であり、巷間に出ることは滅多にないが、今はWEB上で江戸期の木版本を読むことができる(https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I2551887)。

刀剣を扱う本阿弥家は室町時代以来の京都の名門町衆のひとつである。その重要な仕事が「目利(めきき)」、「磨礪(とぎ)」、「浄拭(ぬぐい)」といういわゆる「本阿弥の三事」とよばれるものだった。そして光悦の時代、本阿弥家は「十二家」といわれるほど繁栄していた。

およそ刀剣など武器類は、戦国時代においてこそ需要が高いけれど、平和な社会になると需要は低下するものなのである。光悦の生きた室町末期から江戸初期にかけての時代というのは、まさに刀剣の需要は落ち込み、家職は衰微に直面していたと考えてよい。

『にきはひ草』にはそうした点が具体的に書かれていないのはもちろんであるが、光悦はそうしたいわば斜陽期における本阿弥一族の、別家の長老だったということは忘れてならない事実である。次に見てゆくように、灰屋紹益の目にはそれが〈特異なもの〉として映ったということから書き始められる。

今の世の有様を見るに、聖人、賢人の道を学ぶとするも、世を渡るためを基とするに似たり。光悦は世を渡る術(すべ)、一生さらに知らず。若かりし時より、物の数を合するものの類ひ、重し、軽しと知るものの類ひ、一生わが家の内になし。金銀手に載せたる事、昔、加州の大納言直に判金を給はりければ、手に取りて戴(いただ)きたると覚えたり。その外、一度も手に持ちたる事なし。(原文に濁点、句読点を加えた。以下同じ)

(現代語訳)

今の世の中の人たちが、過去の聖人賢人の道を学ぼうとするのも、それを渡世の具にしようと考えているのである。ところが光悦は世を渡る術を一生まったく知らなかった。幼いころから、金銭の計算や金儲けをしたりするようなものは一生家の中になかった。昔、加賀藩主前田利家から直接判金をいただいた以外は、一度も手に取ったことがなかった。

平和の訪れとともに、豊臣秀吉のころは日本はゴールドラッシュの時代になる。当時を描く『慶長見聞録』を引くまでもなく、世間には「現世利益(げんぜりやく)」を願う拝金主義的な思潮が蔓延していた。光悦はそうした世俗からはかけ離れた、清廉(せいれん)な生き方を生涯貫いたのだ、という文脈でこれは書かれている。これこそが紹益の言う「世に有べき人間とは覚え侍らず」の真意だとわかる。そして、そのあとにはさらに具体的な文章が続く。

図版出典:国立国会図書館デジタルコレクション

住宅麁相(そさう)に小さきを好みて、一所に年経て住める事もなく、茶湯(ちやのゆ)にふかく好きたりければ、二畳・三畳敷き、いづれの宅にも囲ひて、自ら茶をたて、生涯の慰みとす。人の望み好む道具なども、暫くは持ちたる事ありけれども、落とすな、失はぬやうになどいふこと、いとむつかしとて、みなそれぞれにとらせて、後人の欲ししと思ふべき物なかりし。されど、新しくいでくる物にても、なりふりすぐれ、見事なるを見知りけるは、利休在世に近かりければにや、なりを好み、作りて焼かせたる茶碗等、今、世にかつ残りたるも、一ふりある物とぞいふめる。

本阿弥家は富裕な階級だったにもかかわらず、光悦の住居観はけっして贅沢なものではなかった、という。これは意外なことである。この表現はすぐ前段に書かれる光悦の処世を具体的に示す事柄をさらに詳しく述べているわけである。

何処に住居を構えても、必ずその一角には小さな茶室を設(しつら)え、そこで茶を点てて楽しんだという。光悦は能書家であるとともに〈数奇者〉だったと私がとらえる理由はもっぱらこの部分からなのであり、その点からいうと、紹益のこの記述は現存する光悦の手紙の内容と完全に一致している。

「人が欲しいと望み、好むような道具類は、暫くの間は持っていても、『落とすな、なくすな』などと注意することが面倒だからといって、どれも人に与えてしまい、後世の人が欲しいと思うようなものは持っていなかった」と紹益は言う。富裕な階級に生まれながら、光悦はまことに寡欲(かよく)であり、清廉な生き方を貫いたというのである。

ところで茶の湯を楽しむためには道具が必要であることはいうまでもない。その気にさえなれば、名物茶器を蒐めることは困難ではなかったろうが、光悦はそうしたものへの執着心を捨てていたようである。

光悦の手紙をひろく探しても道具のことを書いたものは管見に入らなかった(これについては後述)。

昔も今も相変わらず、とかく名物道具を自慢にすることの多い茶の湯の世界において、こうした信条を貫いた光悦の考え方それ自体が、前述した彼の人生観と一体のものだったのではないかと思える。

光悦を希有な人と賛嘆する灰屋紹益の言葉から、具体性を欠いた光悦評としてこのことばだけを切り離してしまうなら、光悦はあたかもスーパーマンのごとき人間であったかのような響きを持つようになる。このように空疎な言葉の独り歩きは警戒しなければならない。

(注)光悦の手紙の中に「焼物」と書いているものがいくつかある。たとえば「藤播州=藤井播磨守」宛の手紙(『光悦』76号文書 第一法規出版)には次のように見える。

尊書拝見本望存候

焼物

一 勅作

一 女院様御調合

右両種給候御

芳情之事候

以面心事可申候恐惶かしく

極廿三日 光悦(花押)

徳友斎

(捻封墨引) 藤播州様 光悦

貴報

「勅作」とは後水尾天皇の、「女院様御調合」とは東福門院和子の調合したたきもの(薫物=お香)、すなわち練り香だと判断される。この語が「くすりや播磨(藤井播磨守=播磨屋長右衛門)」という著名な薬種商に宛てられていることからもこの語はそのように解せられる。