増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第29回 慶長末年から元和初年にかけての光悦の書(二)

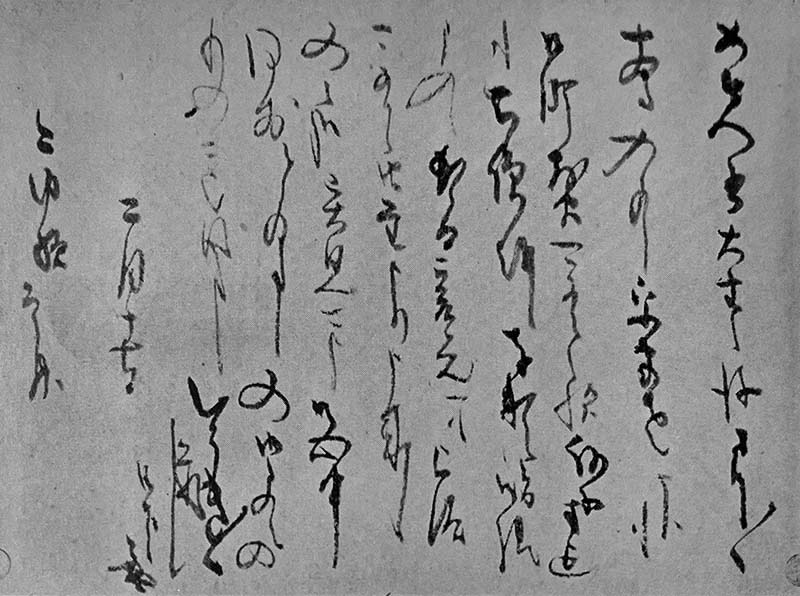

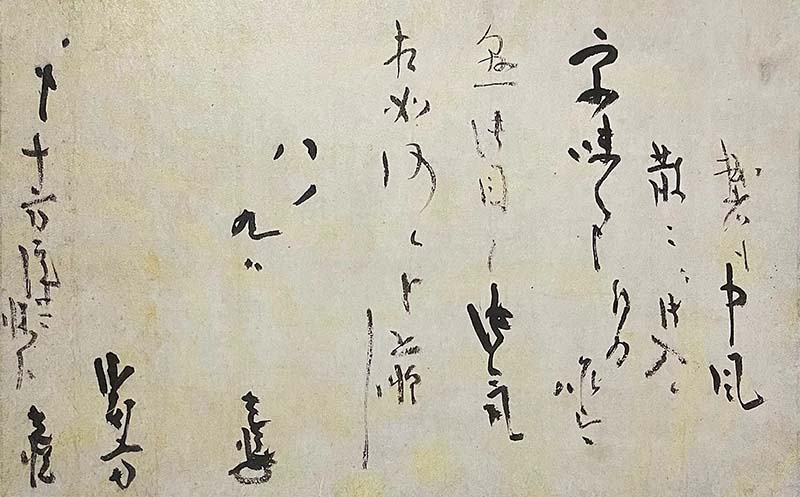

慶長16年(1611)末から前田利長の病を見舞った光悦は加賀に越年して、翌17年春にはいったん帰京したということをこれまでに書いてきた。私は東京の公益財団法人前田育徳会に所蔵される、今枝内記重直(1554~1628)、今枝民部直恒(1587~1652)父子宛の計23通の光悦書状の中に、これに関連すると思われるもののあることに気づいた(図1)。恥ずかしながら、私はこれまで幾度となくこれらを見ていたつもりでいながら、最近になってこの手紙の存在を再認識した次第である。

光悦の場合、幸いにして今多くの手紙を見ることができるけれども、それらを史料として用いるときには、手紙の書風(脳血管障害の後遺症の程度などを含めて)を正確に把握した上で、宛所や文意はもちろんのこと、その周辺にある関連文書などを含めた多方面からの検討が欠かせないということを強く感じているところである。

(前田育徳会蔵 29.0×40.3cm)

出典:『光悦』(1964年 第一法規出版)

その手紙というのは「二月十七日」付で、今枝内記重直宛(注1)である。文の概略を述べておこう。

大主(利長)の儀は驚きいったことで、宗半老からも「肝煎」を頼みたいとのことを言ってきている。また、私に「はやく京都へ帰ってくるように」との手紙が来たけれども、(そのことについては)又々、異見を言ってやるつもりでいる。貴方の気持ちも同じことだと思う。(以下略)

この「二月十七日」が慶長17年であろうことは、文脈や書風からも明白だと思われる。となると、この手紙の存在によって、慶長17年の2月17日の時点で、まだ帰洛していないということが判明したのである。そのように推定される根拠となるのは、光悦のところに京都から帰宅を促す内容の手紙が来たという文面である。この要請に対して光悦は、京都に「異見を言ってやるつもりだ」と書いている。おそらく光悦は、加賀滞在中、利長の病状を案じて、できればさらに加賀に滞在するつもりだったらしい様子も文面からはうかがえるようである。ところがこの手紙のあとの光悦の動静については、あらたな材料は管見に入らなかった。

○

光悦はそれから間もなくして脳血管障害を発したと推察される。現存する手紙の内容や書風の検証からそれが判明する。ここでまた、名古屋市博物館に寄託される『本阿弥光悦書状巻』に目を転じてみよう。

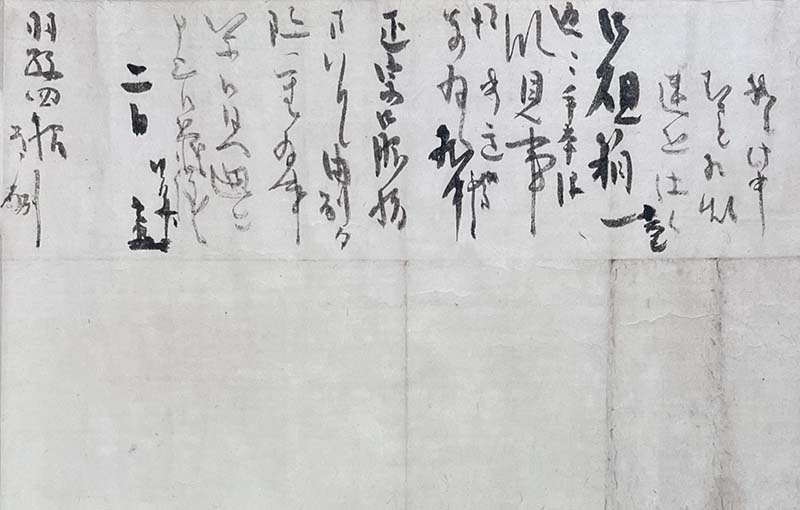

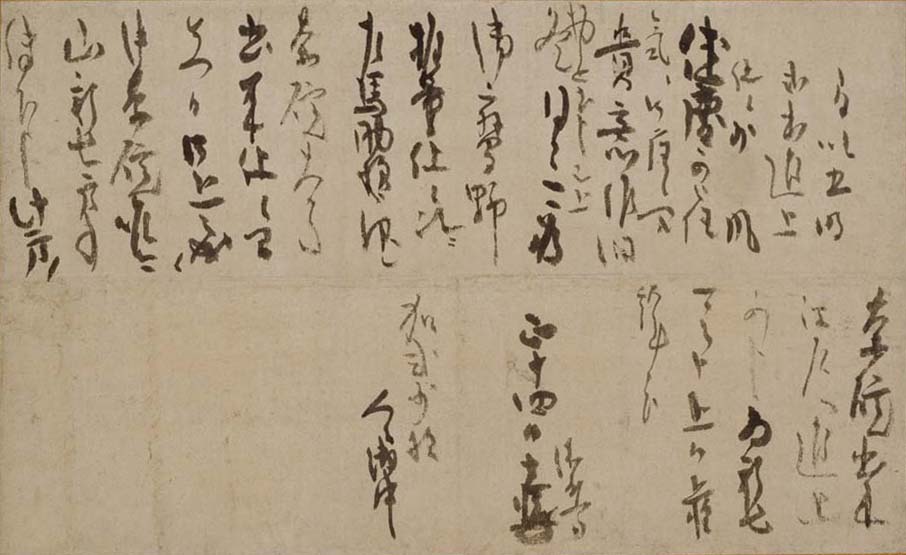

はっきりした「二日」付の、加賀から京に帰って間もない時期に書かれたと思われる孫四郎宛の手紙(図2 前掲書状巻第18通)に、「拙者此中むさと相煩迷惑仕候」(最近、不覚にも病気になってしまった)と述べているのである。「迷惑」とは、本来は文字通り「迷い惑う」ことで、「どうしたらよいかわからない」意である。文面からも、書風からも、これは罹患後間もないころの手紙と見られるものである。

(名古屋市博物館寄託 29.0×46.0cm)

出典:拙著『本阿弥光悦─人と芸術─』(2010年 東京堂出版)

詳しく観察してみよう。1行目「拙者」、3行目「迷惑」、4行目「不宣」などに、軽度ではあるものの、運筆の不自由さがあることを見逃してはならない。病気以前に書かれた書風の基調だった、豊かな膨らみを持つ線の表情は、このころやや姿を変え始めると見てよい。そして重要な点は、これらがわずかな変化であることから、この時にはまだ病状がわりと軽微だったらしいと見られることである。光悦にとってこれは不幸中の幸いだったというべきなのかも知れない。

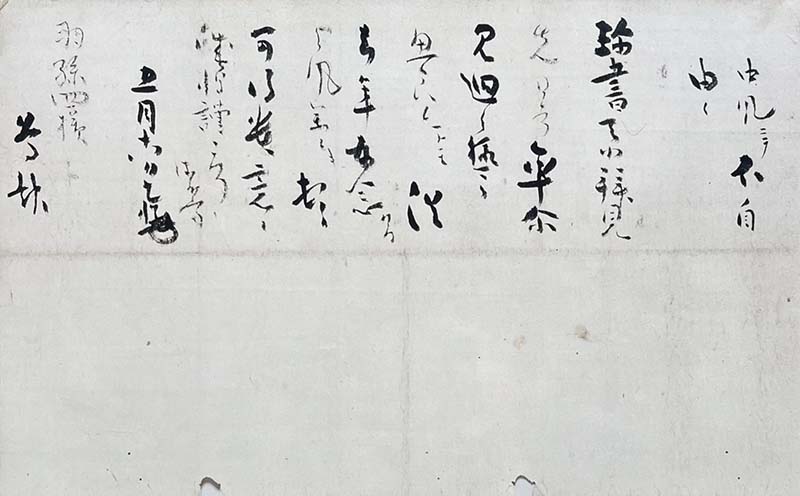

(名古屋市博物館寄託 29.0×47.5cm)

出典:前掲『本阿弥光悦─人と芸術─』

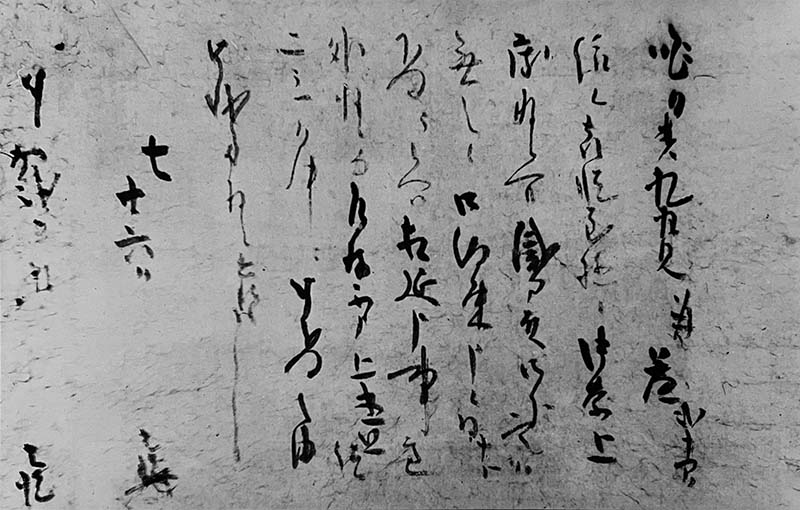

次に「五月十八日」付「羽孫四」(注2)宛の手紙(図3 前掲書状巻第5通)を見たい。返し書きの中で「中風ニテ不自由」だと自らの症状に触れているのである。ここに見える書線には、先ほど見てきた手紙(図2)よりもいくぶん不自由さが増し、後遺症特有の線の震えも見え始めている。具体的にはたとえば、1行目「風」の風冠、3行目「忝」「見」、4行目「先」「尓」などである。これらの諸点から、本状の日付の「五月」というのは、前述の最初の罹患後ある程度日時の経過したころ、すなわち慶長17年の5月と私は見ているのである。

ここであらためて図2を読んでみたい。

珍書忝拝見、先日者、率爾見廻候様被思食候へトモ、従去年存念付而、与風参候キ、頓而可得貴意候

「久しぶりにお手紙をいただき、かたじけなく拝見しました。先日は率爾(そつじ=突然)に(加賀に)参りましたように(貴方は)お思いでしょうが、去年からの「存念」がありましたので、ふと参りました。やがてお目にかかりたいと存じます」という。

短い文面ではあるけれど、この内容の背景を私は次のように推察している。文中にある「率爾」に見舞ったという言葉の含むところを考えてみたい。光悦の「存念」とはいったい何を意味するのだろうか。

前回、前田利長を見舞ったのは慶長16年の暮れで、このときは加賀に越年したらしいことなどをも併せ考えるとき、2度目の訪問がやはり慶長17年の5月であろうという推定はじゅうぶんになり立つと思われるのである。17年の春にいったん帰京したとき、おそらく利政に光悦は利長の病状について報告していたはずである。このとき光悦は心中に「存念」を懐きながらも、帰京を促されていたために、あたふたと「二月十七日」以降に上洛したと考えられるわけである。

そして上洛後に孫四郎利政に会ったはずである。その時点では、おそらくありのままの姿を言えないような利長の病状にたいする懸念が、光悦にとって「存念」としてずっと持ち続けたのではなかったろうか。あくまでもこれは私の想像である。

ここまで見てきた一連の手紙を執筆したころの光悦自身は、幸運なことに病気もさほど重篤ではなかった模様である。加賀で新年を迎えた光悦は、京都から「上洛」することを要請された事実を「二月十七日」付今枝内記宛の手紙に書いていたとおり、この春には不本意ながらも帰京せざるを得なかったのである。そうした事情もあったのであろう、光悦はあえて自分の病を押してでも、再度、北陸を訪れることを選んだのではなかったか。

○

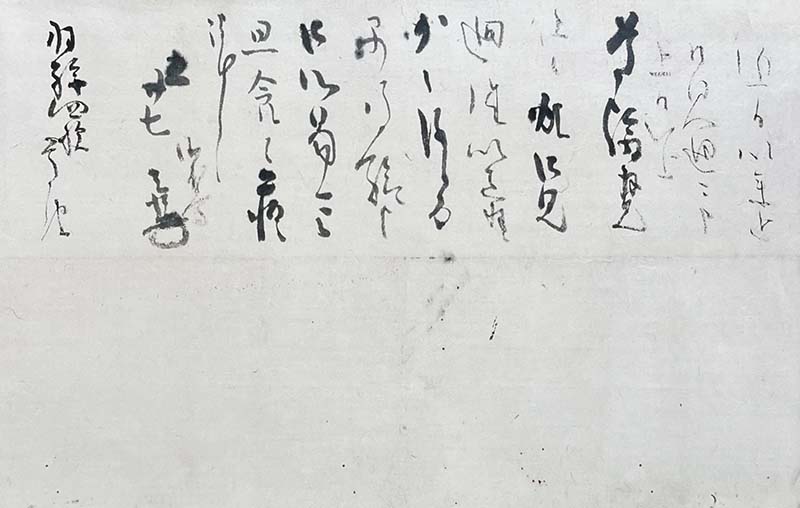

(名古屋市博物館寄託 29.0×46.4cm)

出典:前掲『本阿弥光悦─人と芸術─』

そして、2度目の加賀来訪は短期滞在だったと考えられる。なぜそれがわかるかといえば、書風などからもおそらくこれに引き続いて書かれたと見られる「五 廿七」付の「羽孫四」(前田利政)宛の手紙(図4 前掲書状巻第6通)の中に見える次の記述があるからである。

煩御見廻誠以忝存候、少之儀候間、早得験申候

「病気のお見舞はまことにもって、かたじけなく存じます。(私の病気は)少々のことでしたので、もはやよくなり(験《げん》を得)ました」というくだりである。この「煩」は具体的には書かれていないものの、脳血管障害を指していることは推察される。この一文は、少し前に書かれたと思しき「五月十八日」付の手紙(図3 第5通の返し書き)の文中で「中風ニテ不自由候」と告げたことをおそらく受ける形で書いたものであろう。さらに、これら2通の書風からも時期が連続していることは容易に判断される。光悦はここでも「しかしながら、病気は軽度だったので、もはやよくなった」などと書き添えているというわけである。書風という観点から見るなら、図2(「二日」付)や、図3(「五月十八日」付)に比べると、図4(「五 廿七日」付)の書の方が、運筆の不自由さ、不安定さがわずかながら強まっていることに留意する必要があろう。

これらの諸点や、相互の文意の関連性などを含めると、さらにつぎのような状況が推測される。「五 廿七」付の手紙は、再度の加賀訪問を済ませて、帰京して間もないころのものである可能性が高いということになる。そして、帰京後間もない頃に脳血管障害を発し、そして書かれたのが「二日」付の手紙であり、さらに「五月十八日」付の手紙であろうということ、その中でみずから後遺症の不自由さを語っているということになれば、光悦の罹患時期は慶長17年春から5月にかけての頃であろうというふうに、さらに時期を狭めて考えることができることになる。

光悦は再度の北陸訪問に際しては〈当初から短期滞在のつもり〉を予定していたとするならば、嵯峨に居住する孫四郎に向けて兄の病状を報告する場合にしても、あえて加賀の地から手紙を書くよりも、自身が帰京して直接に報告するのがよいと判断したと理解されるのである。これらはみな当時執筆されたと見てよい手紙から推測される事柄である。

○

江戸時代初期の医療というものがいかほどのものだったのかは私にはわからないけれど、現代医学の水準にはおそらく比肩すべくもなかったであろう。にもかかわらず、光悦の本心はたとえどのようなものであったにせよ、病の後遺症に不屈にあらがいながら、80歳という、当時としては稀な長寿を保つことができたのはまことに強運だったと言ってよいであろう。

慶長17年春の最初の罹患は光悦55歳のときであり、この時点で能書家としては心身ともに大きなハンディを背負った。にもかかわらず、自身、少しもそれを悲観したふうな言葉を口にしてはいない。執筆の歓び、また書への意欲も衰えなかったように見える。そのような中で、元和年間を迎えるのである。

病が徐々に重篤化していくよりも前、書風からはおそらく慶長末から元和年間(1612~1624)にかけてのものと判断される手紙を探すと、みずからの病気について触れたものがいくつか見ることができるので、それらを紹介し、ここでの結びにかえたい。

その1通めは「八ノ九日」付、「十方院」宛の手紙である(図5)。返し書きの1行めに「拙者も中風散〻ニ御入候」と述べている。

(個人蔵 29.0×46.3cm)

出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

(東京国立博物館蔵 28.3×46.3cm)

そして2通め(図6)。

「少□風気ニ御座候へ共、物を書申候……」(第一法規出版『光悦』81号文書)。

これは本連載第6回の「本阿弥光悦②」の図2に掲出したものである。そこで触れたこととの重複を厭わず書いておくなら、それは次のようなことである。返し書きの部分で、「少(すこし)」と「風気(かぜけ)」との字間に紙を削りとった不自然な空白が見えること。おそらくここには、「中」があり、本状の旧所蔵者が手紙を飾ろうとしたとき、「中風」(脳血管障害)という語のあることを嫌い、ここから「中」を削りとって、ただの「風」(風邪)にしてしまったのだろうと推察したことがある。書風から見て、この手紙は慶長末から元和にかけてのころと考えられる。400年に及ぶ伝来の途中には、こうした文書の改変が起こり得ると知らねばならない。

○

能書家光悦にとって、この病が致命的なものとなったことは想像に難くない。しかし、不自由ながらも好きな筆を執ることが出来さえすれば書は書ける。慶長末年から元和にかけてのころの光悦の思いは、たぶんそうだったに違いない。しかし、書家にとっては斯様に恵まれぬ条件のもとでも、手本執筆を依頼する声がかかり、また頼まれれば快く引き受けていたことは、光悦にとってこのことじたいがいかに歓びだったかを物語っている。

こうした、書活動への衰えぬ意欲は、まことに感服に値しよう。しかし、実際に光悦の遺墨を眺めながらつくづく思うのは、以後の書から病気以前の伸びやかな美しさが失われてしまったことである。それまでの、力感を内に潜めた豊かで温和な筆線に代わって、元和期の書は、表面が枯渇した冷たいものへと変貌してゆく。おそらく不自由な手指では、残念ながら、微細な筆の動きが表現できない。こうした変化は、もはや元に戻ることのないことを悟っていたのは、おそらく光悦自身だった。

さて、これまで2回にわたって述べてきた点を踏まえて、前回冒頭に掲げた、かなり古くから慶長17年ころと漠然と推定した「七 廿六」付「加式少」宛の手紙の書風(図7 再掲載)を振り返り眺めて見ると、あれは最初の罹患からはすでに半年近くを経たものであることがわかるわけであり、今回、縷々述べたところまで到達しえた知見の深化に私自身、感慨を新たにする。今後も史料を見出し、いっそうの新事実が見えてくることを期待してやまない。

(個人蔵 28.9×46.5cm)

図版出典:拙著『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

(注1)「如先書大主之儀、さて/\驚入存候、宗半老よりも、御肝煎可有之之様、我等方迄も被仰越候、奉頼之旨、御礼申入候、頓而爰元へも上洛可有之由、たより申来候、又候哉、異見可申候、御心中同前ニ存事候、又御たのミのもの意得申候、いそき/\、恐惶かしく、二月十七日、今内様、尊報」(第一法規出版『光悦』31号文書)。

(注2)羽柴孫四郎(1587~1633)は前田家初代利家と芳春院まつの子である。第2代となった利長の弟であり、利長とは同母弟である。慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに参戦せず、前田家を離れ羽柴を名乗り京都嵯峨に隠棲した。したがって光悦と昵懇となるのはこれ以降と考えられる。利家とまつの血を受けつぐ男子は利長と利政との2人だけであり、利政が家を出たことにより、直系男子は利長のみになる。ところが、利長が男子に恵まれなかったことから、利家の側室(寿福院 1570~1631)所生の弟利常を後嗣とした。まつは利長の亡くなったときには健在であり、自分の生んだ男子が嫡男にならなかったことへの思いから、まつは利政の子である直之(1604~1674)を江戸に呼びよせて養育し、いま加賀八家のひとつとなっている前田土佐守家第2代とした。