増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

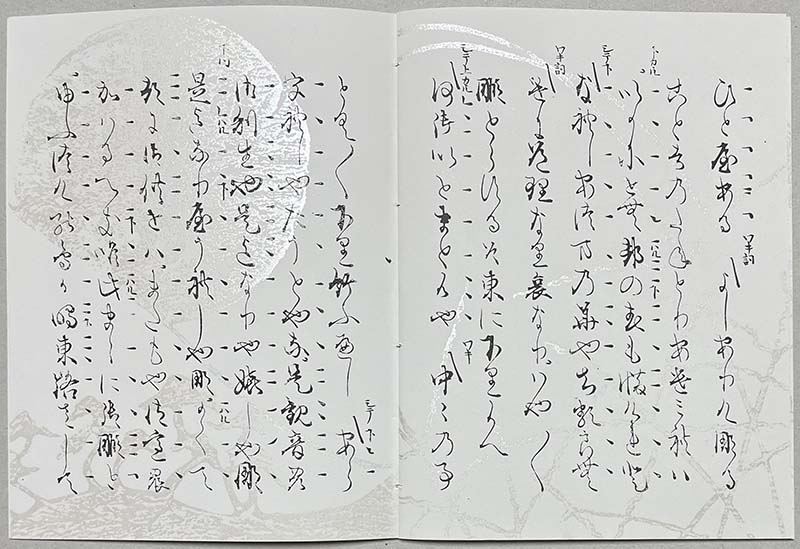

第26回 光悦様の形成(下) 新古今和歌抄月詠和歌巻と嵯峨本

「光悦様」──本阿弥光悦が創始した書風──の形成過程を詳細にとらえようとするとき、もっとも注目しなくてはならないのが慶長5年(1600)の書の姿であることがわかってくる。光悦の書風はこのころに急速に完成の域に近づいたと見られるからである。

手紙とならび、その時期の和歌の書風を知る上で、きわめて重要なのが「新古今和歌抄月詠和歌巻」(「月詠和歌巻」と略称)(第23回掲出の図1参照)を揮毫したことだろうということをこれまでに述べてきた。光悦にとっての慶長5年頃はそうした画期的な年だったはずである。

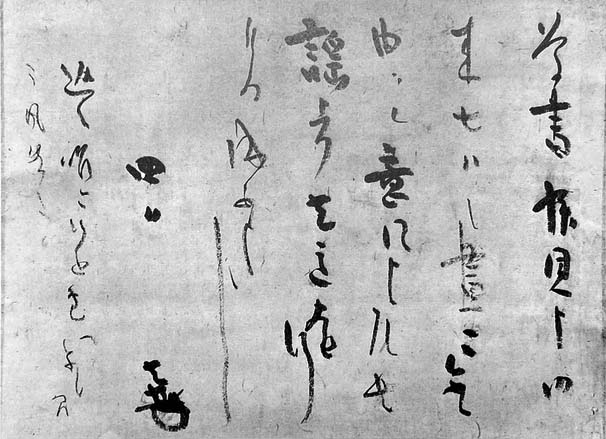

書風の面からこのころをもう少し詳細に分析してみると、これからおよそ3年後の慶長8年と見られる手紙(図1)(第22回掲出の図4参照、下に再掲)には光悦の完成された書の姿がうかがえるのである。さらには、その完成した書風は、慶長17年春に脳血管障害を発するまでしばらくは続いているとみられること(この点については、後述)なども指摘できる。

(大阪城天守閣蔵)

図版出典:河出書房新社『光悦の手紙』(1980年 増田孝)口絵

そのように見てくると、光悦にとって「月詠和歌巻」の揮毫が、「能書家光悦」の名を不動のものとする契機となったであろうことはじゅうぶんに考えられ、もしそうならば、この仕事はまさに記念碑的なものだったということになろう。そうした意義ある「月詠和歌巻」誕生の背景とはいったいいかなるものなのだろうか。ここでしばらくそのあたりを探ってみたいと思う。

○

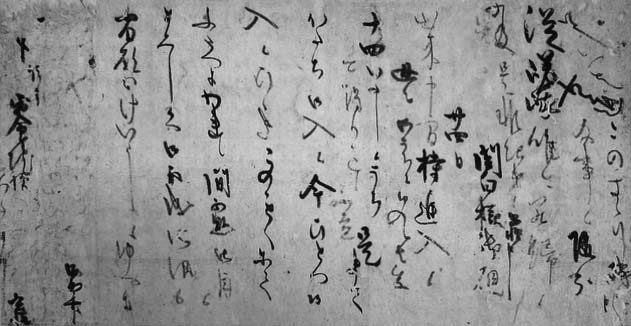

先述したところに重なるが、慶長期に入る前、文禄年間の執筆とみられる光悦の手紙(図2)(第22回掲出の図2参照、下に再掲)の書からは、本格的な光悦らしさというのはまだまだうかがうことができない。あるとしてもそれは萌芽的なものにすぎず、様式的な特徴とか光悦的な書の魅力というものはまだ備わっているとはいえない。光悦様式は未熟だということである。もちろんこの期の和歌などを見出すことはできない。こうした文禄年間以前の書から大きく書風を変えた結果と見るのが「月詠和歌巻」の書である。

(徳川美術館蔵)

図版出典:前掲『光悦の手紙』口絵

それでは、まず「月詠和歌巻」の板行を事業として進めるに際し、和歌の板下揮毫という、枢要な仕事を光悦に依頼し得た人物とはいったい誰と見たらよいだろうか。

こうしたことについては、じつは書誌学の方面からの研究を踏まえながら述べる必要がある。なぜならこれは「嵯峨本」板行に繫がってゆくと考えられるからである。

これは、いま少し厳密に見てゆくなら「嵯峨本」の範疇には入らないはずの「月詠和歌巻」なのだけれども、用いられた唐紙の文様の類似性などから見ると、「月詠和歌巻」がのちの嵯峨本へと続くものであろうとの想像は許されるものであろう。とはいえ、「月詠和歌巻」には嵯峨本と異なる点がある。それは、「月詠和歌巻」は嵯峨本の最大の特色としての木活字が用いられていないことである。製版(雕版)によるものであること。そうした観点に立ちながら、「月詠和歌巻」と嵯峨本との関係は、あらためて考え直さなくてはならないわけである。

○

あらためて、「嵯峨本」とは何だったかということについて。

この出版事業を歴史的にとらえなおそうとするなら、事業の主体者や形態についても、手紙などの一次史料を視野に入れ、あらためて考えなくてはならないことになる。その主体者は誰であろうか。そうした観点からは、たとえば光悦という人は富裕な町衆に生まれたとはいいながら、若年のころから、家職(刀剣のこと)には一定の距離をおいて暮らしていたようであって、家職よりも、むしろ茶の湯や陶芸、書といった趣味の世界に深く浸りつつ生涯を送る生き方をしていたことを考えると、こうした事業の主体者として位置づけることにはかなり無理があるように思われる。

となると、「月詠和歌巻」制作に際しての光悦の役割は、あくまで版下の揮毫という面において協力したというふうに、限定的に考えるのが妥当なように思う。事業の主体者というより協力者にすぎなかったのではないだろうか。

それでは、出版の主体者とはいったい誰なのだろうか。こう見てくると、まず角倉素庵(1571~1632)の名をあげねばならないと私は思う。素庵といえば、嵯峨本(これについては後述)を刊行したことでよく知られている。しかしながら、「月詠和歌巻」を素庵と結びつける確かな史料が見あたらないこともまた事実であって、以下述べることは、あくまで状況からの私の推論であることを、まずおことわりしておきたい。

○

角倉素庵について。

そもそも「角倉《すみのくら》」という屋号は、足利義教の時代、宗臨(?~1541)のころから続く、京都嵯峨大覚寺境内に営まれた土倉の名であるという。本姓を吉田といい(『寛政重修諸家譜』巻427、巻428)、宗臨の子、宗忠のとき、土倉としての活動は飛躍的に発展し、勘合貿易にも参加したという。そして、その孫が光好である。光好の子が素庵。ここで素庵の出版事業について述べる順番であるが、その前に、まず素庵の「嵯峨本」刊行以前における、角倉一族のかかわった出版について説明しておく必要があろう。

素庵の父光好(1554~1614)は通称を与七、号を了以といった。海外貿易や河川開発、鉱山調査など幅広く活動し、徳川家康に協力した人で、了以の子が玄之《はるゆき》である。玄之は通称を与一といい、素庵と号した。ここでは素庵のかかわった出版事業について述べておきたい。

素庵の事業に影響を及ぼしたと考えられるのが、了以の弟、すなわち素庵の叔父宗恂《そうじゅん》(号は意庵)によって行われた漢籍の板行である。宗恂といえば、医術や儒学を修めたことでも知られた知識人であった。このことに関連して、山科言経《ときつね》(1543~1611)の日記(慶長3年5月13日条)に次のような記事がある。

一、同艮子十二匁渡了、興門新門主ヨリ、大学・中庸・孟子ヲ被摺代也、意庵へ可相渡由申置了

一、意庵へ立寄、他行之間、弟子ニ大・中・孟代艮十二匁相渡預置了、阿茶丸ヨリ也

これによれば、言経は興正寺の新門主から『大学』、『中庸』、『孟子』の摺代として銀子十二匁を意庵へ渡してほしいということで預かった。それを意庵へ持参したところ、あいにく意庵は他行していたため、弟子に渡してきた、というのである。ここに明確に書かれているわけではないけれども、「摺代」の届け先である意庵がこの板行の主体者であることはじゅうぶんに考えられよう。しかし、残念ながらここに記載される「大学・中庸・孟子」の印本の現物はいまは遺っていないようである。

さらにこの印行とは別に、ほぼ同じころ、意庵の甥にあたる素庵が『史記』を板行していることに留意したい(後述)。そして、それは慶長4年(1599)以前のことと考えられている。素庵によるこの漢籍板行は、彼の漢籍に対する造詣の深さを知る上でも重要なことと思われる。

これら角倉一族の、漢籍に対する造詣とも密接に関連することとして、次の事実が指摘されている。それは、慶長9年(1604)8月24日に、22歳の林羅山が44歳の藤原惺窩《せいか》に入門、子弟の契を結んでおり、その仲介の労をとったのが素庵だったことである。これを機に惺窩と羅山との関係は急速に親密になったという(太田青丘『藤原惺窩』65頁)。素庵による『史記』板行の事業は、いうなれば、父祖譲りの角倉家の実業家としてのものであり、その根底にあるのは儒者としての教養であったはずである。

その時期については、『羅山先生文集』付録一(年譜)の「慶長四年羅山十七歳条」に「吉田玄之、新たに『史記』を嵯峨において刻し、先生、一部を求む」(「吉田玄之、新刻史記於嵯峨、先生求一部」)という記載のあるところから、すでに慶長4年(1599)には嵯峨本『史記』は板行されていたとみることができるわけで、これはまた、さきの意庵の漢籍刊行の延長線上にあるものであると推測されるのである。

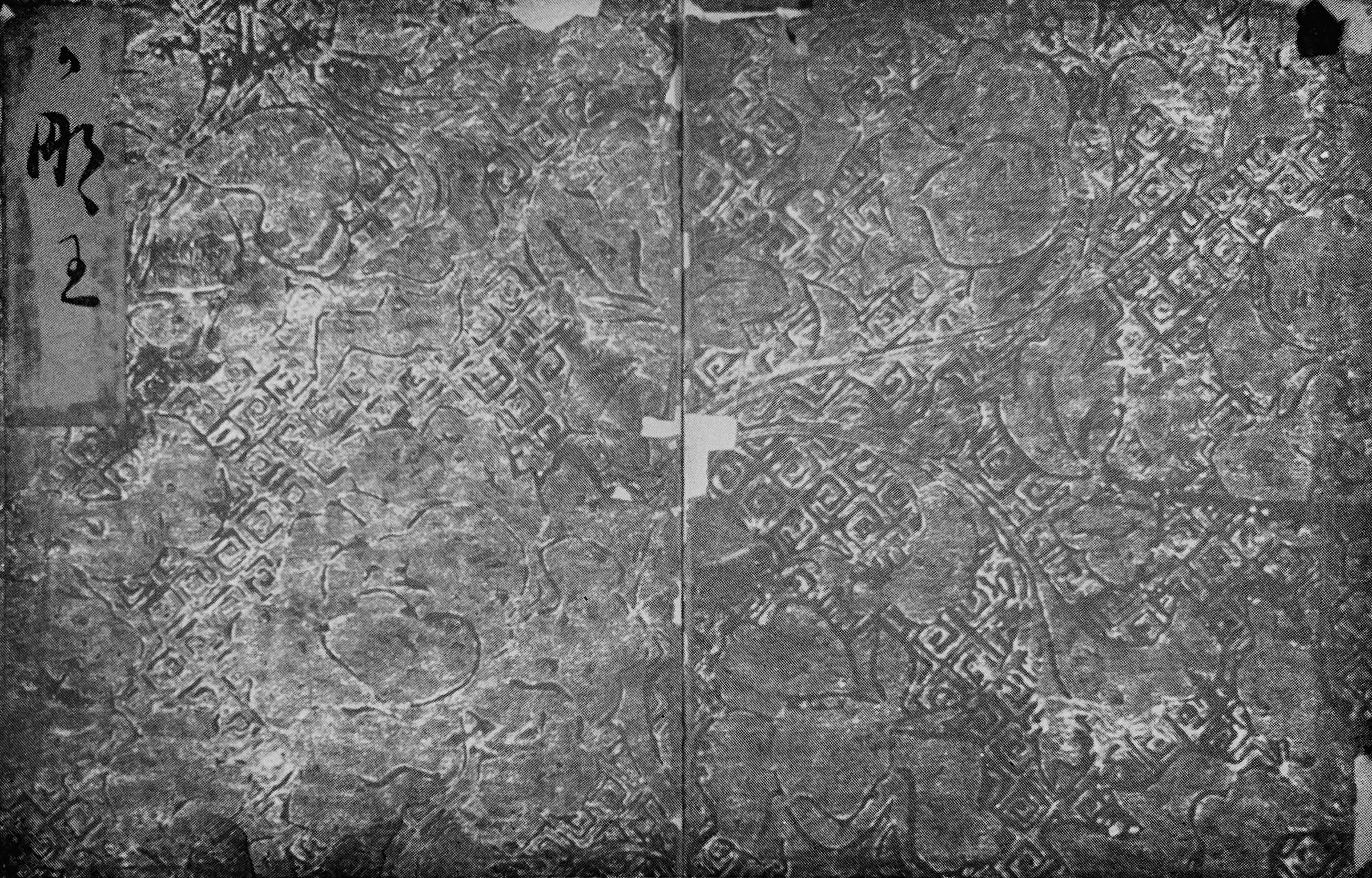

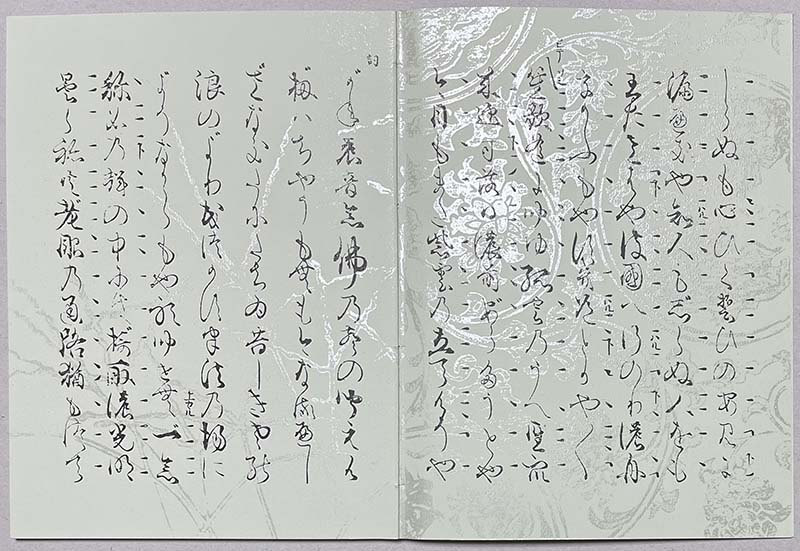

この嵯峨本『史記』というのは現存しており、その表紙(図3)は雷文牡丹文様の摺られる唐紙である。この文様の類品はほかにも少なからず現存している。詳細に見れば、これらは『史記』と完全に同版というわけではないけれども、いずれにせよ、これが当時好まれた意匠だったことは確かなようで、たとえば、光悦様式の書を持つ色紙を張交屏風にした「桜山吹図屏風」(図4)や、観世流謡本『かなわ』(図5)などにも、類品が少なからず現存している。こうしたことからも、料紙としての流行を知ることができる。

図版出典:第一法規出版『光悦』(1964年 林屋辰三郎ほか)99頁 89図

(東京国立博物館蔵)

図版出典:平凡社『光悦色紙貼交屏風』(1974年 伊藤敏子解説)53頁

図版出典:前掲『光悦』99頁 90図

以上の諸点から、私は次のようにまとめたい。慶長3、4年頃には意庵宗恂・素庵ら、角倉一族の行っていた漢籍板行の事業というものがまずあり、そのひとつとして、素庵の段階で、唐紙を料紙とした和書の板行(ただし、日本の古典ではあるけれど、文学的な一写本としてではなく、あくまでも「美術品としての書」を鑑賞することを目的とした豪華で美麗な摺り本──「月詠和歌巻」──)へと書目を転換したのではなかっただろうか。そして、その制作時期は、光悦の書風から、慶長5年の頃と推定される。このように、能書家光悦が板下を書いた「月詠和歌巻」は結実したのである。これが一連の嵯峨本刊行に先行するものだったことはいうまでもない。

○

ところで、現存する嵯峨本といえば、その書目の多くを占めるものは観世流謡本である。しかし、それ以外に、僅かに『源氏小鏡』、『方丈記』、『徒然草』、『久世舞』といった国文学書が混在する。しかしながら、これらのうちに板行年次の知られるものはなく、次の4種にのみ、中院通勝による次の識語があることも知られている。

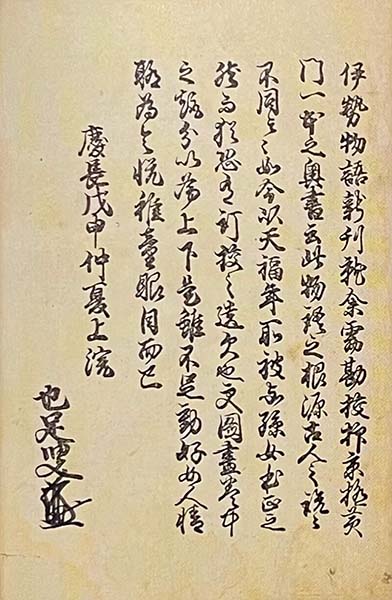

・『伊勢物語』第一、二種本(図6) 「慶長戊申仲夏上浣 也足叟(花押)」

・『伊勢物語』第三種本 「慶長己酉仲春上澣日」

・『伊勢物語聞書』 「慶長己酉季春上浣 也足叟 素然」

・『伊勢物語』第四種本 「慶長庚戌孟夏日」

中院通勝識語(27.0×19.1cm)

図版出典:思文閣出版『和の美』278号(2023年)10頁

これらの識語は、いずれも慶長13~15年ころの刊行であることをうかがわせる。

ところで、既述したように、『嵯峨本』書目中の大多数は謡本である。あくまでも参考のために『熊野《ゆや》』、『実盛《さねもり》』、『猩々』の複製(図7〜9)を掲げておく。そのうち、『熊野』の題簽(部分)(図10)である。ここで留意したいのはこれらは、本文、題簽等みな光悦様式の書体であることから、かつてはこれらもまた光悦の書であるいう説が行われていたけれども、必ずしも光悦の筆跡と見ることは難しいのである。この筆跡は光悦ならずとも、版下制作の職人でもじゅうぶんに書けるものと考える。その点はこれまで詳細に述べてきた「月詠和歌巻」の光悦書と比較すれば一目瞭然のことである。嵯峨本における木活字の書が誰の手かという点に関しては、厳密にいうと不明なのではあるけれども、これらをすべて一種類の筆跡と見なすことはできないし、光悦以外の、いわば印行にたずさわった版下職人の手でも書き得るような筆跡である。

『ゆや』(24.2×18.2cm)

『さねもり』(24.1×18.2cm)

『猩〻』(24.2×18.2cm)

日本古典文学刊行会(1972年)

これらのことも、既述したことではあるけれど、広く嵯峨本の書を考えようとするときには、「隆達節小歌」(第24回掲出の図5~7参照)の筆者を角倉素庵と伝称していることや、いくつかの「光悦和歌巻」を称するものにも角倉素庵の書があるように見てよいことからすると、謡本の木活字版下を揮毫した者として素庵を考えてよいかもしれないと思うわけである。

このように、素庵が光悦様式の能書家であるのと、かつ出版事業者としての経歴とを併せ考えることが必要なこととなってくる。素庵による嵯峨本刊行に至る前段として「月詠和歌巻」板行を位置づけることができるなら、さらにそれを次のように一歩進めて考えることもできるはずである。

漢籍に始まる素庵の出版事業は、次の段階として国文学書へその書目を転ずるに際して、まず当時市中に流行していた美麗な唐紙を用いての「月詠和歌巻」を選ぶ。しかし、その一方で、素庵の仕事はそこにとどまってはいなかった。というのは、嵯峨本とは別種の印行もその頃おこなっていることが知られるからである。すなわち慶長15年(1610)に嵯峨本とは異なる料紙や活字を用いて、『日本書紀』を開版しているのである。川瀬一馬によれば、嵯峨本『伊勢物語肖聞抄』の原表紙裏に真名活字本医書の摺遺りを用いているものがあるという(『古活字版之研究』)。こうしたことは、素庵がこれを嵯峨本と同一工房で異なった板行をしていたことを裏付けるものにほかならない。素庵はいくつもの出版事業を同時進行していたことになるのである。

*本稿は西村礼津子「嵯峨本」『日本美術工芸』472~474号(1978年1~3月)を参考にさせていただいた。