増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第42回 寛永期の和歌書への視点(2の下)

(1)寛永7年揮毫の色紙

前回紹介した『色紙帖』を通覧して気づいたことをつけ加えたい。『色紙帖』の書の特徴としては、筆の震えが穂先を用いる細線部分で特に目立つことであり、それに反して、一定の方向(右上から、左下への線)へ伸びる、スピードを持った太い線には力がこもっていて、筆が震えないことである。これは全色紙に共通する特徴でもある。これらは、病気の障碍(しょうがい)に特有のものであろう。この点を念頭に置きながら、今回は光悦の和歌書を2例とりあげることにする。

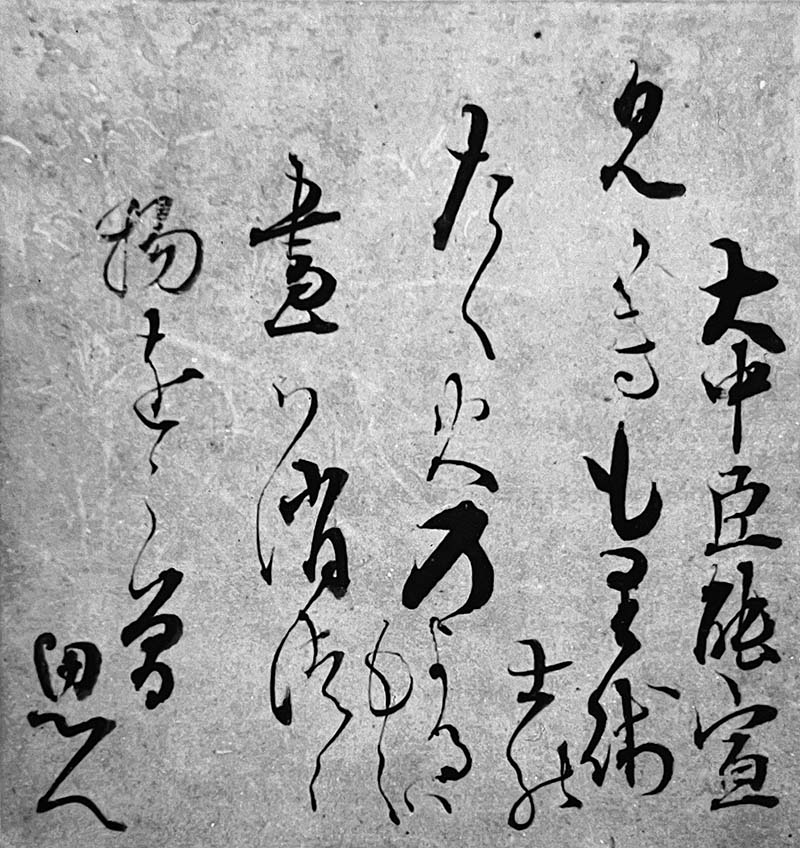

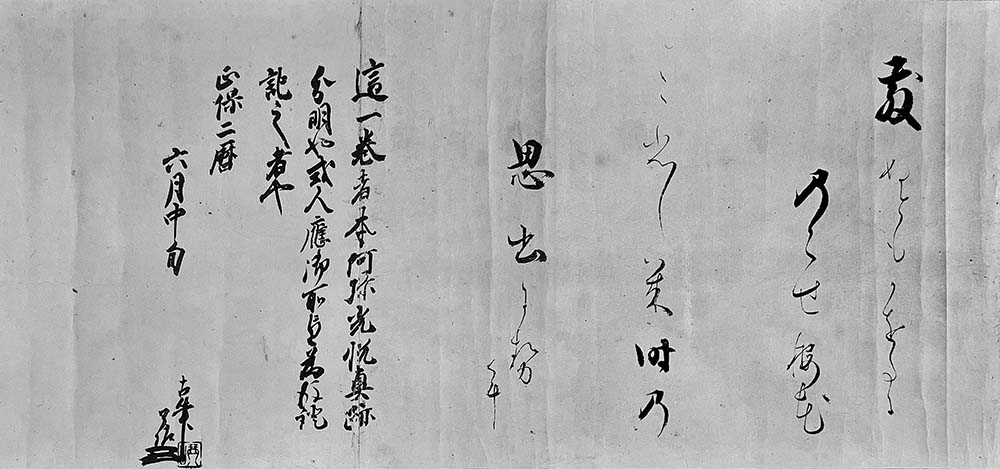

まず次の色紙である。合計36枚ある色紙の中の1枚を光悦が書いているのである。この揮毫に携わった人たちはみな当時活躍中の連歌師や茶人、僧侶、武将など、総勢20人である(注1)。三十六歌仙の和歌を書いている。この色紙は、寛永7年(1630)に近江国(滋賀県)の海津天神社に奉納されたものとして、執筆時期がわかっていることが重要である。光悦が書いたのは、大中臣能宣の次の歌である(図1 行頭の数字は行数を表す)。

(17.3×16.5㎝ 海津天神社蔵)

図版出典:拙著『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

※『光悦』〈『日本の美術』101号〉(1974年 至文堂)に初出

以前にも書いたように、色紙などの小さな紙面への揮毫は、手の不自由な光悦にとっては必ずしも容易ではなかった。にもかかわらず、ここに見える線は重厚で力強いものである。これを眺めていると、小さな色紙を前にして奮闘する光悦の姿が眼にうかぶようである。書として見ると、これは寛永7年の光悦和歌書の佳品というべきものである。思えば光悦は、この年4月には、長円寺(愛知県西尾市)の手水鉢の銘などの漢字書の力作も書いていたのである(第38回 図2)。要するに、手に後遺症を持ちながらも、能書家としての活動に衰えを見せなかったことがわかる。

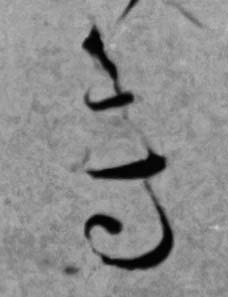

力のこもった肉太の、わりと細線の少ない堂々たる書である。その点、前回紹介した34枚の『色紙帖』と比較すると、書の迫力はこちらが勝っている。しかしながら、ここでも留意すべきは僅かな細線の部分の震えなのである(次の拡大写真)。

前回見た『色紙帖』と、この色紙とは書風上の共通性が少なからずあることから、この色紙は『色紙帖』とはあまり隔てない時期に執筆されたものとみてよいと判断される。

(注1)拙著『光悦の手紙』45~50頁(河出書房新社 1980年)。色紙には原状を示す札が附属していて、札には筆者名が記される。この中から生没年の判明する12人をもとに、寛永7年の年齢順に示すと次のようである。

・本阿弥光悦 73歳

・徳勝院禅昌 60歳

・里村昌琢 57歳

・里村玄仲 53歳

・小堀政一 52歳

・松花堂昭乗 47歳

・里村玄陳 40歳

・青蓮院尊純 40歳

・里村玄的 38歳

・荒木素白 31歳

・板倉重郷 12歳

・小堀正之 11歳

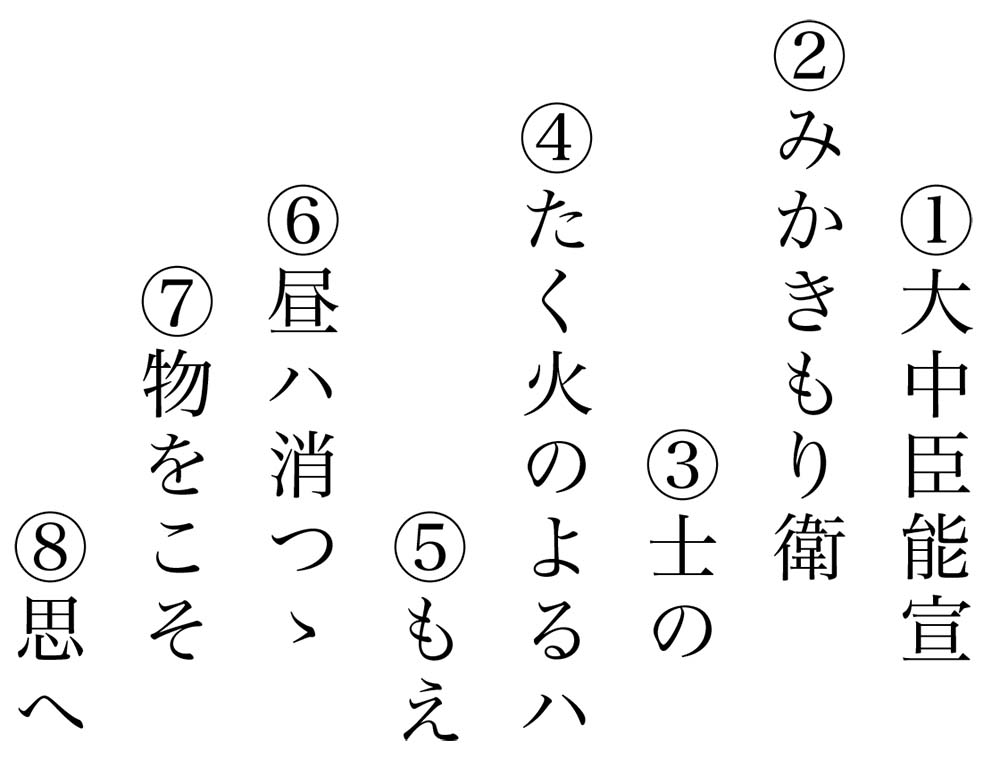

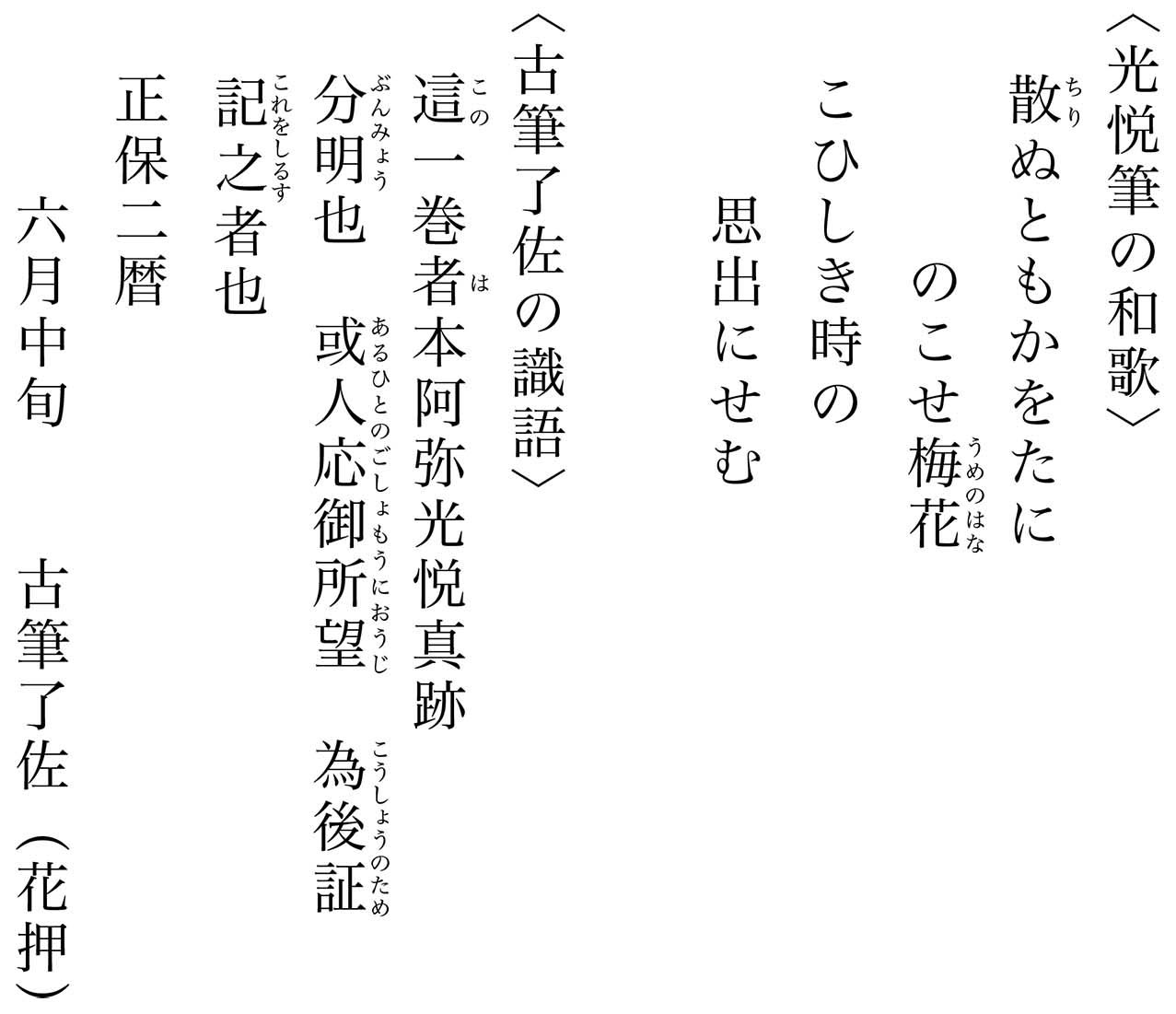

(2)古筆了佐の極めのある『古今和歌集』断簡

次はもうひとつの和歌書である。これはかつて光悦筆ではないものと判断した。しかし、今、あらためて見直せば、これは光悦の真筆とせねばならないものである。ここでそれを再度とりあげて修正を加えることにした。前回から2度にわたって述べてきたのは、〈光悦筆の寛永期の和歌書〉に対する一連の新たな認識としてお読みいただきたいと思う。

この和歌書は、かつて私が自筆と認めていなかった。しかしながら、前回とりあげた『色紙帖』の書の特徴ならびに、前述の色紙の書の性質をつかむことにより、私は寛永期の仮名の線についての新たな認識を持つことができたと思っている。その観点に立てば、次の和歌書もまたあきらかに光悦の真筆であって、これら色紙の書となんら変わるところはないのである。

(縦27.8cm 所蔵者不詳)

図版出典:前掲『光悦の手紙』

※前掲『光悦』〈『日本の美術』101号〉に初出

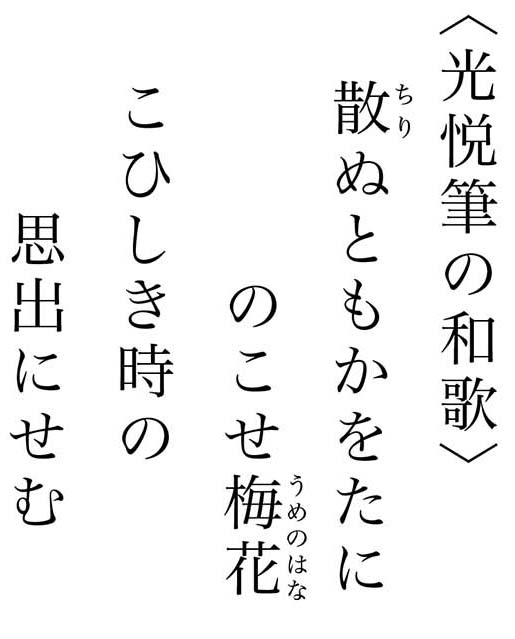

これは光悦が『古今和歌集』(巻第一春歌上48)を書いたもので、料紙は装飾のない楮の素紙。掲出写真(図3)はその巻末部分である。これの初見は1970年代の終わり頃だったろうか。いま、おぼろげな記憶をたどれば、私が見たときにはすでに制作当初の姿ではなく、断簡となっていたようである。しかし、いまやそれははるか彼方のものであり、全体の姿を思い出すことはできない。

和歌は4行書きされている。この料紙は、色紙などより紙面が広いので、文字の大きさや行間を自由にゆったりととっている。書を見ると、行頭の「散」、「の」、「思出」、あるいは3行目の「時の」などは太く書かれている。それ以外には対照的に細線が用いられる。1行の中でも極端な肥痩の変化を持つ、このような書法は、病気以前の光悦の仮名にはこれほど極端には見ることのなかったものである。

しかも、「散」「時」「の」「思」「出」は単体で、1字で完結している。「ぬとも」「かをたに」「梅花」といった細線部分には僅かに連綿が用いられるけれど、前後に貫通するような連綿は見えない。そのような、呼吸の長い線は引けないような体になっていたということなのであろう。いずれにせよ、こうしたリズムを強調することにより、自由の利かない運筆をカバーするようにしたわけである。慶長期には見られた流麗な線が姿を消し、重厚さと軽妙さとが混在する息の短い書へと大きく変貌を遂げたのである。

ここに見える書風は、前述の色紙などにみられた震えはまだ出ていないので、執筆されたのはおそらく元和末年から寛永初年にかけてのころ(1624年前後)であろうと思う。

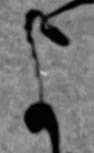

ここで図1と図3の和歌を比較してみると、両方に「思」の字が出てくることに気づく。図1は「物をこそ思へ」、図2は「思出にせむ」である。ここで「思」の筆法を比較してみたい。さきほど図3の書を元和から寛永初年であろうと推定し、図1の書は寛永7年であることがわかっていることから、ここに2字の運筆の違いを見て確認することができる。

図3の「思」では、部首の「田」に不自由さが見えないけれども、図1の「思」の「田」の第1画めの縦の線の始まりには不可解な運動が見えている。ここにはいかにも不自由度が加わっているように見え、光悦の健康状態がこのようなかたちで書に現れることは、まことに興味深い。

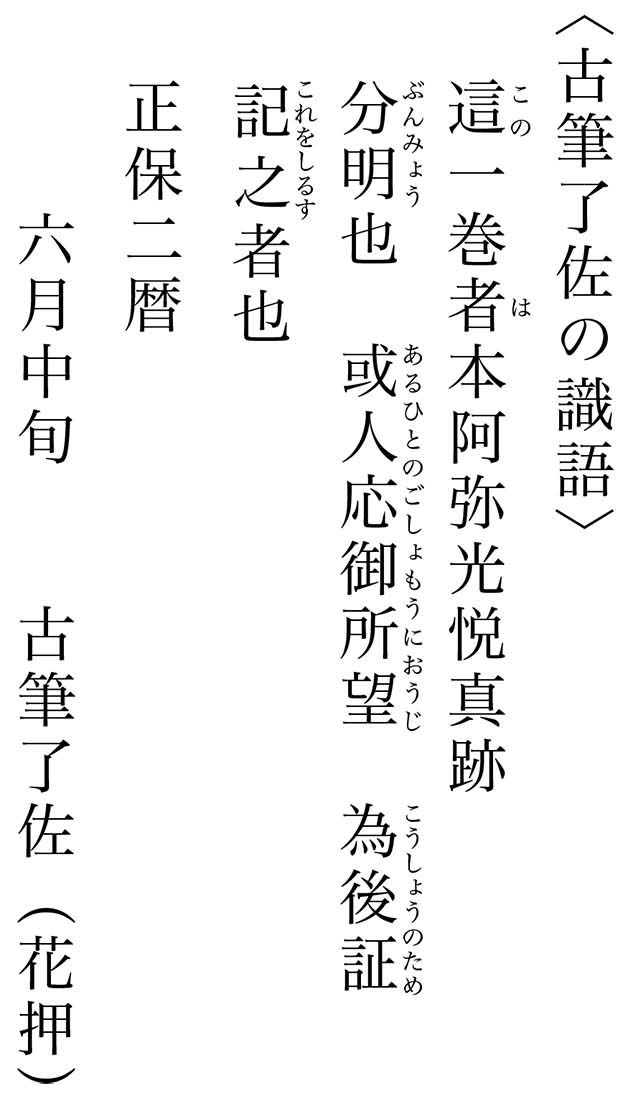

そして、この光悦の和歌書の巻末には、古筆鑑定家で、古筆家の初代、古筆了佐(1572~1662)の識語がある。これを書いた正保2年(1645)は、光悦が没してから8年後にあたり、了佐はこのとき64歳である。

了佐の書くところを見てみよう。光悦の料紙の後ろに雁皮質の紙を1枚足して、その継目に1行めを掛けて、これを書いているのである。このやり方は、識語が後世の偽物ではないことを証すものであるとともに、あとでここだけを切り離しれ、この部分だけが一人歩きしてしまうのを防ぐ手段でもある。

私の思うに、光悦没後間もないころ、この和歌巻の持ち主が、当時古筆目利を生業とし始めた古筆了佐に鑑定を依頼したのであろう。依頼をうけて、了佐はこの識語を書いたと考えられるのである。

(3)古筆鑑定と書を写す行為

古人の筆跡の蒐集という文化的な営み(趣味)を歴史的にみると、戦国の世の終わりとともに市中の富裕層に始まったものである。これが江戸初期以来、各層の間にたいへんな流行をもたらした。そのために筆跡アルバム(台帳)としての「手鑑」が作られ、猫も杓子も古筆を集めて奔走したことが当時のことを記した記述の中にある(『きのふはけふの物語』)。

筆跡を蒐める人の増加により、数に限りある書蹟が分割されるようになる。筆者名の知れない書の断簡零墨には「極め札」なる〈現在の付箋のような鑑定書〉をつけることが必要となってくる。古筆蒐集の流行において必須なのが鑑定書である。そのようなわけで、僅か数行の断簡零墨であっても、それが誰の筆跡かを鑑定する「古筆見」なる職業が発生することになる。その「古筆」を姓としたのが古筆了佐(屋号「麩屋」、平沢弥四郎)である。そのころから、鑑定を職業とする家は古筆家のほかにもいくつも誕生する。戦国期にはとても成り立たないであろう、平和な社会の象徴する職業だと思う。

さて、先程の光悦の書に戻ろう。結論から言えば、この光悦・了佐の書は、ともに真筆なのである。かつての経験不足の私は、そうした認識に至らなかったこと、それが以後長く続いたけれども、このたびあらためて真筆であることを認識したわけである。

この光悦の和歌書に、古筆了佐が極めを書いているという状況を考えてみたい。これを裏返せば、光悦書の人気の高さから、もしかすると光悦存命当時からも、似て非なる模倣品が存在していたのかも知れない。

現代の美術や書の世界においては、模写する行為そのものはもちろん許されるわけだけれども、模造した美術品を騙(かた)って市場に出すような行為は、法に触れることになろう。しかし、近世以前のこれらのことについては、私はよくわからない。もっと大らかだった可能性があるのではないか。江戸初期の社会での、今いうところの偽ブランド品などについての認識については、これから調べてみたいところではある。

当時、たとえ類似品が制作販売されても、これを知的財産権の問題にされることはおそらくなかったかも知れない。こうしたことはひとり光悦の話だけでもなかったであろう。というのも、「写す」行為は、古くから日本では、本が読みたければ写すものであり、書き写すことはごく日常的茶飯事だったからである。古典とされる日本の文学作品や、歴史史料までのほとんどすべて、写本によって伝えられてきたといっても過言ではない。いわば、文字を写すのはあたりまえだった。

かつて連載第25回の中で述べたところの、慶長期の真筆と認められる「光悦和歌巻」に類似した模倣品について書いておいたことを思い出していただきたい。このようにして作られたものが寛永期においても同様に作られていたはずである。これらの模倣品は、とりもなおさず社会からの要求である。つまり、欲しがる人(需要)あっての供給なのである。需要に応える生産は、ひとえに「紙師」だとか、「絵屋」、「扇屋」などの街の工房において担われていたと考えられる。かれらは〈工房〉に従事する技術を持った〈職人〉たちであり、職人の模倣の技倆たるや、おそらく、現代人のとうてい及ぶところではなかったであろう。毎日、手仕事としてこれを行っていたのだから……。

さらにその制作の流れとしては、料紙制作・加工・下絵装飾から、揮毫、表具、箱に入れて、商品として市場に出すまで、多くの工程を経なけれぼならず、その連携のためには家内工業的な連携生産体制も存在していたことが考えられる。そのようなわけで、私たちが筆跡を厳密に見てゆこうとする場合、個々の作品につき、それが光悦の真筆であるのか、あるいはその名にあやかって作られた模倣品なのか、厳密な検討が必要なのである。

これまで述べた事柄が、そうした判断に少しでも役に立てばよいと願っている。