増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第41回 寛永期の和歌書への視点(2の中)

光悦の手紙の書が、慶長17年(1612)春に脳血管障害を発症して以降に書風が変化したことについては詳細に述べてきた。和歌書に関しても同様のことがいえる。ここで、さらなる知見を得たことを中心に書いておくことにしたい。これは私の、和歌書について従前の認識を修正する事柄でもある。光悦の和歌書の一研究方法として提示したいと思う。

今回は、光悦の和歌書の中に混在する、真跡および、少なからぬ類光悦筆との書の違いは何か、その視座について書きたいと思っている。両者の線引きはまことに難しいところがあって、私自身、この面で長らく難渋し続けてきたという事実がある。そこで、このたび新たに気づいた、真跡にしかあり得ない特徴とすべきところが、今後の判断の一助として認められれば幸だと思っている。

和歌書について語るとき、私がこれまで主としてとりあげてきたのは、慶長16年以前のものが主であって、晩いころのものについては、近年ではほとんど触れずにきた。そうした事情から、ここでは光悦の病気以後の和歌書がどのようなものに変貌したかという点から、あらためて考えなおしてみたい。以前に述べてきたことと重複するところもあるかと思うが、その点はご容赦願う次第である。

これまでにみてきた数多くの手紙の書からも明らかなように、光悦の書は病気に因って変わった。運筆に不自由をきたすということは、書家にとってゆゆしき事態であって、その程度によっては、筆を執ることを諦めなくてはならないであろう。

ところが幸なことに、光悦の最初期の後遺症は軽微だったらしいことで、急速に筆が持てない状態には至らなかったようである。そのころの手紙に書かれている、自身の病状への口ぶりや、書風などからも、そのように推定されるのである。

もともと筆を執ることの好きだった光悦にとって、このことは一縷の希望となった。そうした状態にあっても、積極的に筆を執り続けているからである。筆を持つことさえできれば、書くことを諦める必要はないのであり、そのような思考の根底には、後遺症を悲観しない光悦の信条というものがあるにちがいない。

光悦にとってさいわいだったことはほかにもある。運筆が不自由になり、書が変貌し始めても、光悦を慕う人々は、これを求め続けたのであり、光悦もできる限り依頼に応えようとした。障碍を持ちながら書いている書の少なくないことからも、そのように判断できるのである。

光悦の書を大観して言えることは、もともと運筆の細部にこだわりを感じさせない鷹揚さ、大らかさのようなものが、若いころからすでにあったという事実である。書にそうした要素があるからこそ、文字の大胆な崩しや、線の伸びやかさが際立ってみえるのである。このような書風だったので、たとい病気による少しの障碍があっても、当初、さほどの変貌を見る側に感じさせることがなかったのではあるまいか。これはあくまでも、長年光悦の書を眺め続けてきた私個人の所感としてである。

先述のとおり、初期の後遺症は書にさほどの大きな変化をもたらさなかった。光悦の書を求める人々にとって、微細な線の変化などはとるに足らない問題だったのかも知れない。真相はうかがい知れないけれど、今の私たちは、その点に考慮する必要があるであろう。

そのように見てくると、光悦にとって、書家としての後半生には幾つもの幸運が重なっていたように思われてならない。ややもすれば見落としがちな、僅かな運筆の不自由さを垣間見るだけでも、そのように感じられる。そうしたものを含めながら大らかに受容していた、慶長期の書文化があったと考えたい。

罹患以後の光悦の和歌書を見てゆくとき、それが確かな筆跡であるか否かを判別するための基準、もしくは留意しなければならない点は何だろうか。言いかえるなら、後遺症を抱えた人と健常者との書の差異は、どのようにあらわれるものなのかという点である。その判別は容易ではないかも知れないが、書として見た場合の自然さ、不自然さという、書としての本質的な違いとして現れてくるのではないだろうか。

具体的に話を進めてゆきたい。近年、ある一群の色紙を見いだした。今このことについて述べようとする私にとって、光悦の病気発症以降の書に肉薄する上での、重要な示唆をこれらは与えてくれている。

かつての私だったら、この書を、おそらく「存疑」として片付けてしまっていたと思う。しかし、今これらを間近に、注意深く観察してみたとき、結果として、これは真筆にちがいないと確信するに至ったのである。これらとの出会いによって、私は「目から鱗が落ちた」わけである。

色紙はすべて34枚。結論から言えば、これはおよそ寛永10年ごろの光悦の書と判断されるものである。この帖には題簽がないので、いま仮に「光悦筆新古今和歌色紙帖」(以下「色紙帖」)とよんでおく。

そもそも色紙という料紙は、揮毫者にとってみれば、紙面が小さいので、体の不自由な光悦にとって、特有のどっしりした仮名を書こうとした場合、どうしても窮屈な感じになるはずである。そうしたこともあって、色紙全体から受ける印象としては、どことなく萎縮して頼りない書となっている。

和歌は、『新古今和歌集』の春と秋の部から、34首を書いている。おそらく、もとは36枚あったはずだと推定されるのは、帖中の2枚の台紙に存在する剥離痕からである。ひとたび色紙が帖に押されたあと、伝来の途中で2枚だけ剥がされたようである。色紙は36枚あるけれど、内容は三十六歌仙を書いてはいない。

書かれているのは『新古今和歌集』の春と秋と雑の部からである。ここでも、和歌は歌意などは無視して書かれているようで、ほぼ歌集に沿っている。和歌番号を示すと次のようになる。

巻1 春歌上から、1、2、4~8、10~16、18、19、21、25、26、29、30、32

巻2 春歌下から、112、114、128

巻5 秋歌下から、468、509、513、589

巻17 雑歌中から、1595~1599

都合34首である。

歌を取捨選択した形跡はなく、ほぼ順番に従って書いていると思われる。もしかすると、書家として、書きやすい歌を選んだというふうにも考えられるが……。

また、書風全体から受けるものは、どれもほぼ均質なものであって、出来・不出来の差異もほとんど存在しない。それらの点から、光悦はこれらをわりと短時日のうちに書きあげた可能性がある。

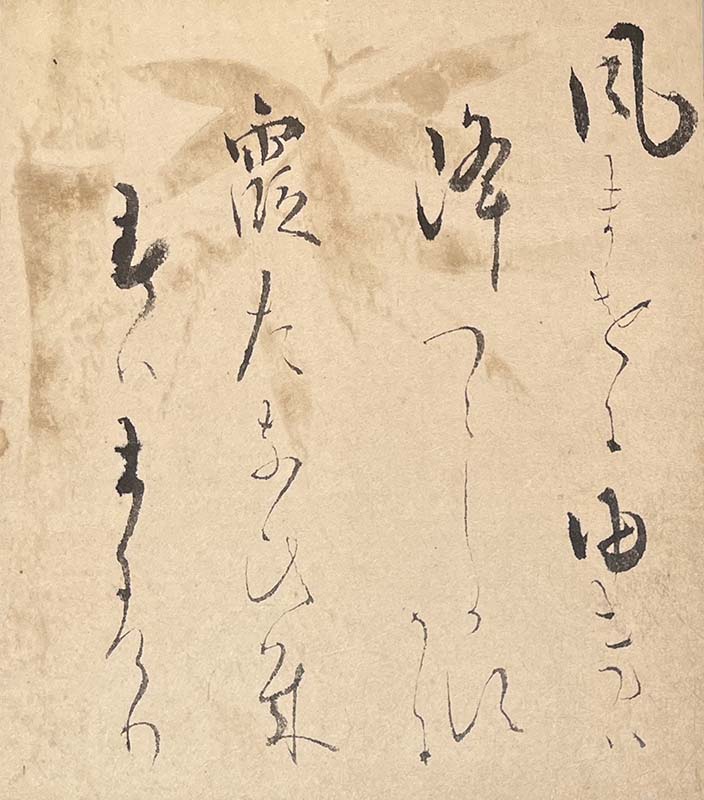

さて、「色紙帖」の中から1枚を選び、書風の特徴をやや詳しく観察してみたい(図1)。

(架蔵 19.3×16.9cm)

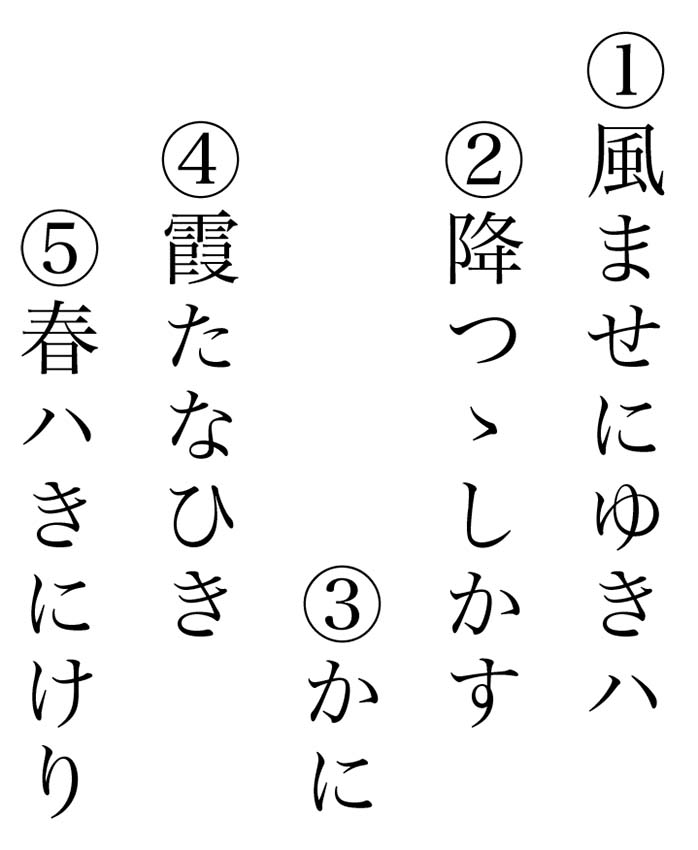

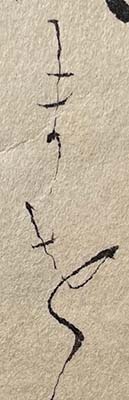

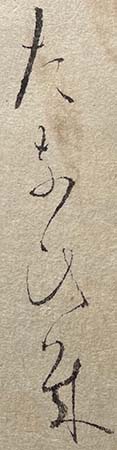

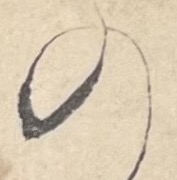

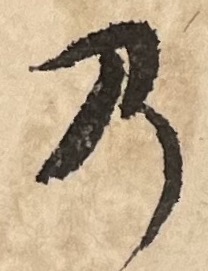

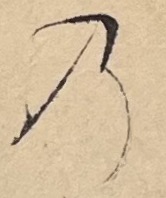

これは『新古今和歌集』巻1春歌上8「よみ人知らず」の歌で、拡大した写真により運筆を見てみよう。各行頭の文字はいずれも漢字の「風」、「降」、「霞」、「春」である。これらのどっしりとした線に対して、それに続く下部、すなわち「ませ」(図2)、「たなひき」(図3)などの部分はみな細い仮名である。こうしたゆっくり運筆されるようなところには筆の震えが強く出ることに注意したい。

さきに述べたように、これら特異な運筆を、もし健常者が真似した場合、このような自然さをもっては書けないであろうと思う。この筆跡の特徴は、帖全体をとおしても言える事柄である。書家の作品としては、これらは明らかな欠陥ではないだろうか。しかし、私はこの震えをもって書の評価を低くしようと言っているのではなく、これらが光悦だからこそ書ける自然な書だと言いたいのである。

さて次に視点を変えて、全部の色紙をとおして眺めたときに、どのような運筆の特徴が見えるだろうか。

まず、多用される仮名である「の」を抽出してみよう。「の」の字は、ひと続きの円弧から成り立つ文字である。それゆえ、運筆に際しても起筆から終筆までの間、途切れずに書く。力を入れるところと抜くところとのリズム(筆圧・抑揚の変化)は、書く人によっておそらくきまっていて、それは自然に行われるであろう。そのようなことは運筆の基本事項だからである。

そこで、「色紙帖」全体から、「の」の字をすべて抜き出してみると次のようになる(図4)。

これらの筆法を通覧して言えることは、光悦にとって「の」の運筆がいかに困難なものであったかということの証左にもなろう。

さて次のことは、私が若いころに医学生から直接に聞いた話である。医師が脳血管障害の患者を診断する際、患者に円を描いてもらうのだという。障害のある人は完全な円を閉じることが困難になる(始点と終点とが繫がらない)のだとのこと。いまそのことをふと思い出した次第である。ここでの「の」の字の書かれ方は一貫している。

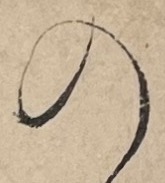

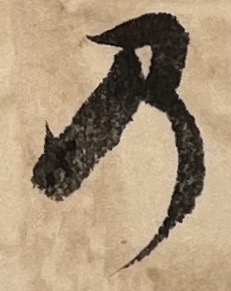

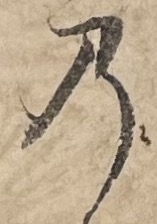

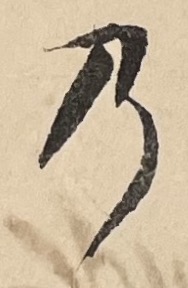

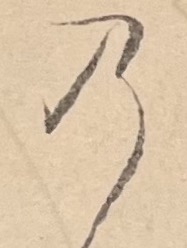

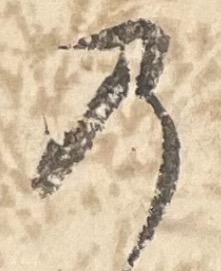

次に、前記「の」と比較するために、「の」の字母でもある「乃」の字を抽出してみる(図5)。これは全部で23回使われている。

「乃」の字は2画から成り立っている。その運筆は「の」のような円運動ではないためにか、また、これが太めの線ゆえにか、震えは「の」ほどには目立ってはいない。

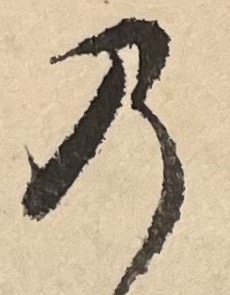

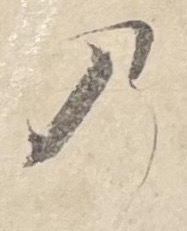

さらにまた、先ほども書いたように、筆の先端を用いる仮名文字に比べると、「秋」や「風」などの漢字の太い線には震えが見えない。幾度か出てくるこの2文字の結構に注目してみよう。「秋」や「風」の字は、いずれも、光悦の若いころに既にパタン化された形だったようで、それらは後々まで、同様な形で書かれているのである(図6)。

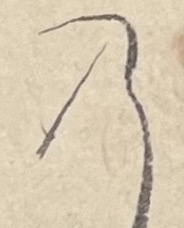

ここで、若いころの書との比較のために、推定慶長5年(1600)の「新古今和歌抄月詠和歌巻」(第23・24・25回参照)から、「風」(図7)と「乃」(図8)の写真を掲げておく。

光悦はこの字が震えの目立たないこともあり、また、よほどこの形が気に入っていたとみえ、後年まで変わらずに用いているのである。