増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

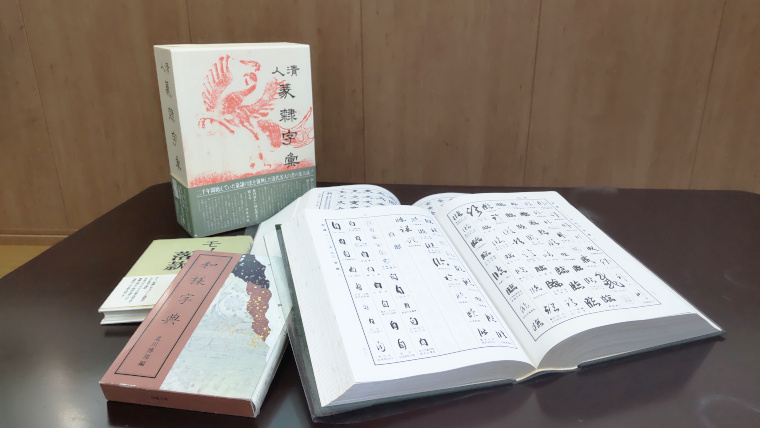

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第40回 寛永期の和歌書への視点(2の上)

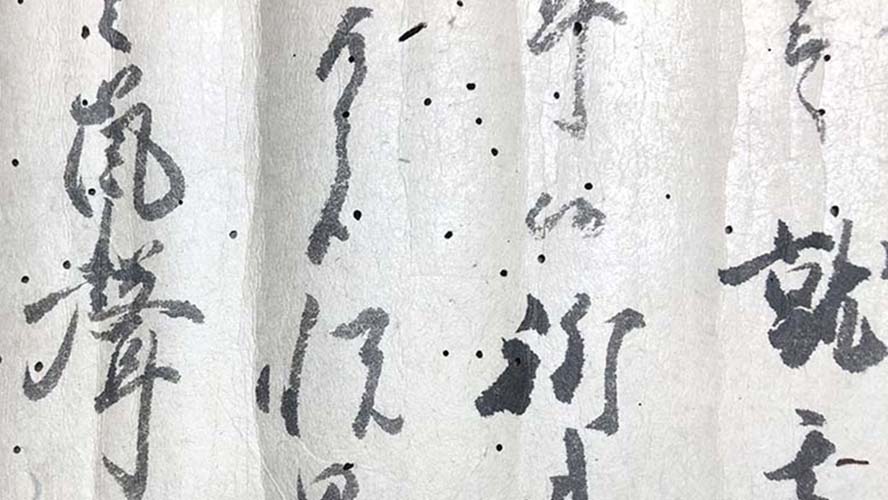

光悦が新たな書様式を創出したきっかけとなったのは、慶長5年(1600)頃、『新古今和歌抄月詠和歌巻』の板下の執筆だったであろうと推察した(第23・24・25回参照)。

したがって、わりと短時日のうちにこの書風が創始されたと私はみている。結果として、光悦はこの仕事により能書家としての名をたしかなものにしたのだった。そのように推察されるのは、光悦の様式未形成期の書で書いた和歌書は、今のところまだ見つかっていないからである。

これを画期として光悦が書き始めた書風は、そののち3年ほどかけて光悦自身のなかで熟し、慶長期半ば(10年頃)にほぼ完成の域に達したとみてよい。手紙の内容から考えて慶長8年、および10年に書いたと推定される手紙の書風からそのことはうかがえる。温かみと力強さとを兼ね備えたこの期の書は、いかにもすぐれた書風であるように感じられ、それは慶長16年冬まで維持されるのである。書家として80歳の天寿を全うし、終生書を書き続けた光悦の書全体において、慶長5~16年の書というのが最も輝かしい時期だったと評価したいと思う。

そして慶長17年春の病気以降、光悦様は姿を変えてゆく。病気による障碍により、書家としての光悦は徐々に容易ならぬ状況に立ちいたったとみてよい。衰えゆく身体ではあるけれども、能書家光悦にとって和歌揮毫はこのうえもない喜びであったから、揮毫への意欲も衰えることはなかった。

「書家」といっても、作品を展示したり販売したりすることのなかったことはいうまでもない。光悦が和歌の揮毫をし続けたというのは、光悦を慕う人々が、光悦の書を需め続けたからなのである。病気の影響のうかがえる手紙の中にすら、光悦は依頼された和歌や文章の揮毫依頼に応じる内容のものがいくつもあるからである。

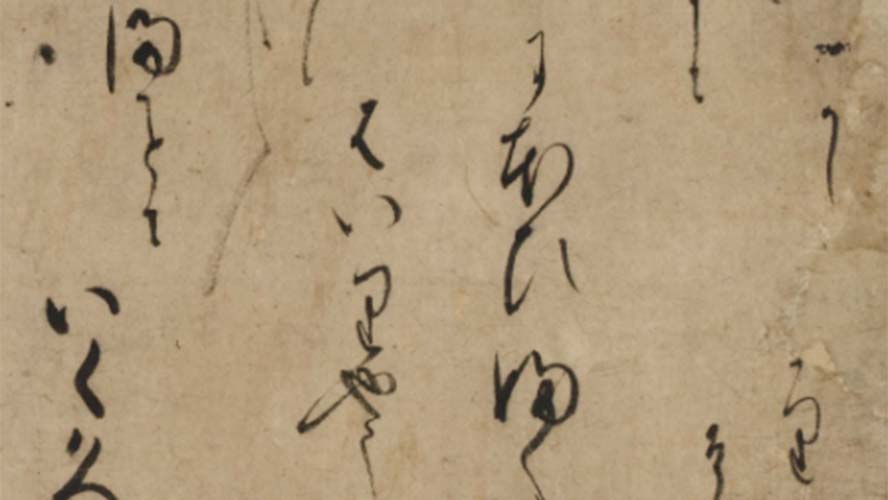

そもそも手紙というのは実用の書であり、受信し、用が済んだあとは処分されるのがふつうであり、公開することを前提とはしない。だから、書く者にとっては、そのような手紙と和歌作品との執筆意識に違いが出てくるのは当然のことなのである。

その点、和歌は他人が見ることを前提とする晴の書である。しかし、手紙はそうではないのである。手紙を保存して鑑賞することが行われることがあるにしても、あくまでも公開を前提として書くことはない。書く側における「和歌書」と「手紙」との執筆意識の違いは、もっと平たくいえば、化粧した顔と素顔とのちがいとみてよいであろう。

さて、光悦の書いた和歌書全体を眺めわたしてみると、もともと完全だったはずの作品が、伝来の途中で分断され、断簡・零墨となったものを含めると、いまなお膨大な量のものが存在する。現在、これらを総称して「光悦和歌書」という。

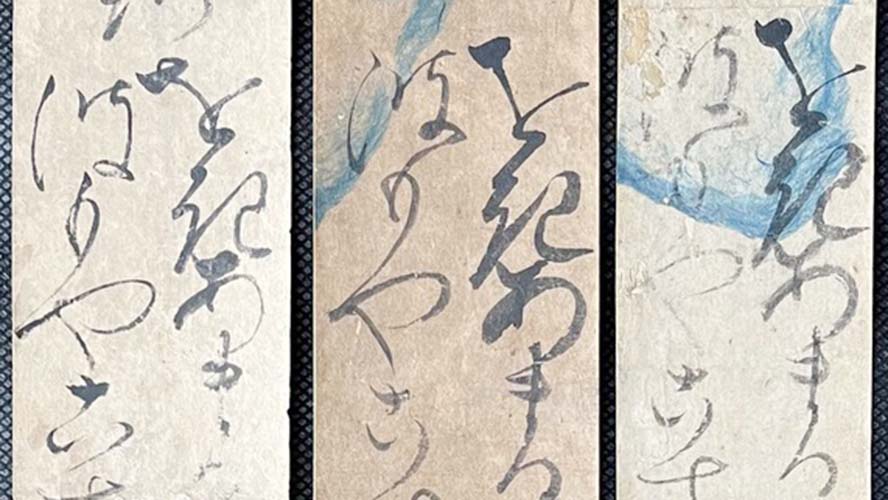

ところがこの中には、厳密に言えば光悦筆であることの疑われるような書、あるいは、たんに今の持ち主だけが自称しているような類までが含まれており、その総称なのである。

だから、注意深く観察してみれば、書の質もピンからキリまで、これらには、光悦の自筆ばかりでなくそうとは言えないものまでもが含まれているのである。見方によっては、これは光悦書の人気の高さを示すものなのである。

光悦の和歌書を見てゆくときにまず念頭に置く必要があること。それは、光悦は自詠の和歌や発句を遺さなかったことである。光悦の自詠の和歌はこれまで管見に入らなかった。光悦の和歌書はすべて古歌ばかりである。

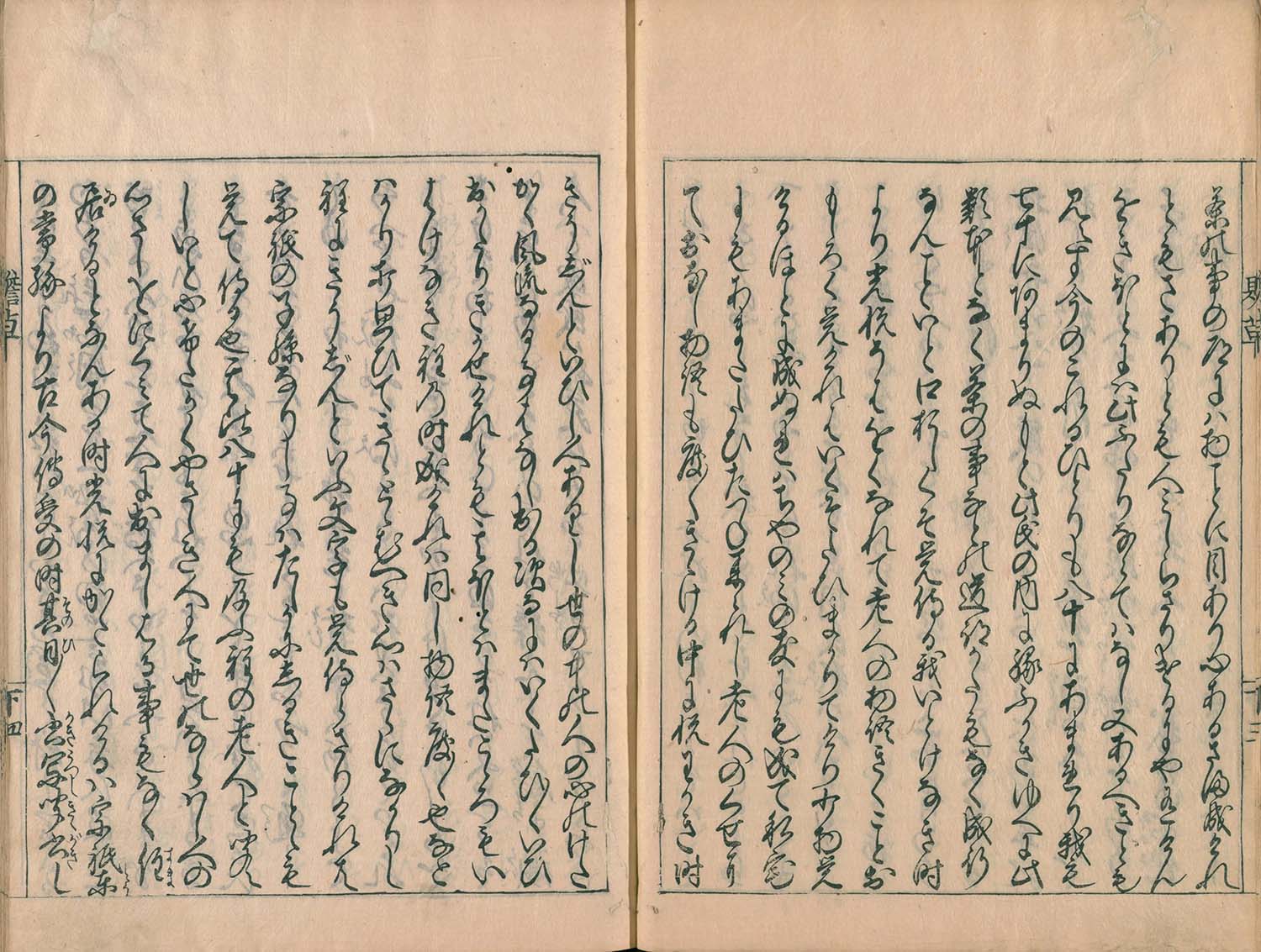

当時の文化人の生活においては、事によせ、折にふれて和歌や発句などを送答しあう例は多い。にもかかわらず、光悦の場合、それがまったく見当たらないのである。ということは、もしかすると、光悦は詠歌があまり得意ではなかったか、もしくは興味がなかったのではないだろうか。じつは、そのように推測させる一文が『にきはひ草』にあるので、ご紹介したい。長文にわたるものなので、ここでは現代語訳し、原文は末尾に掲載する(注1)。

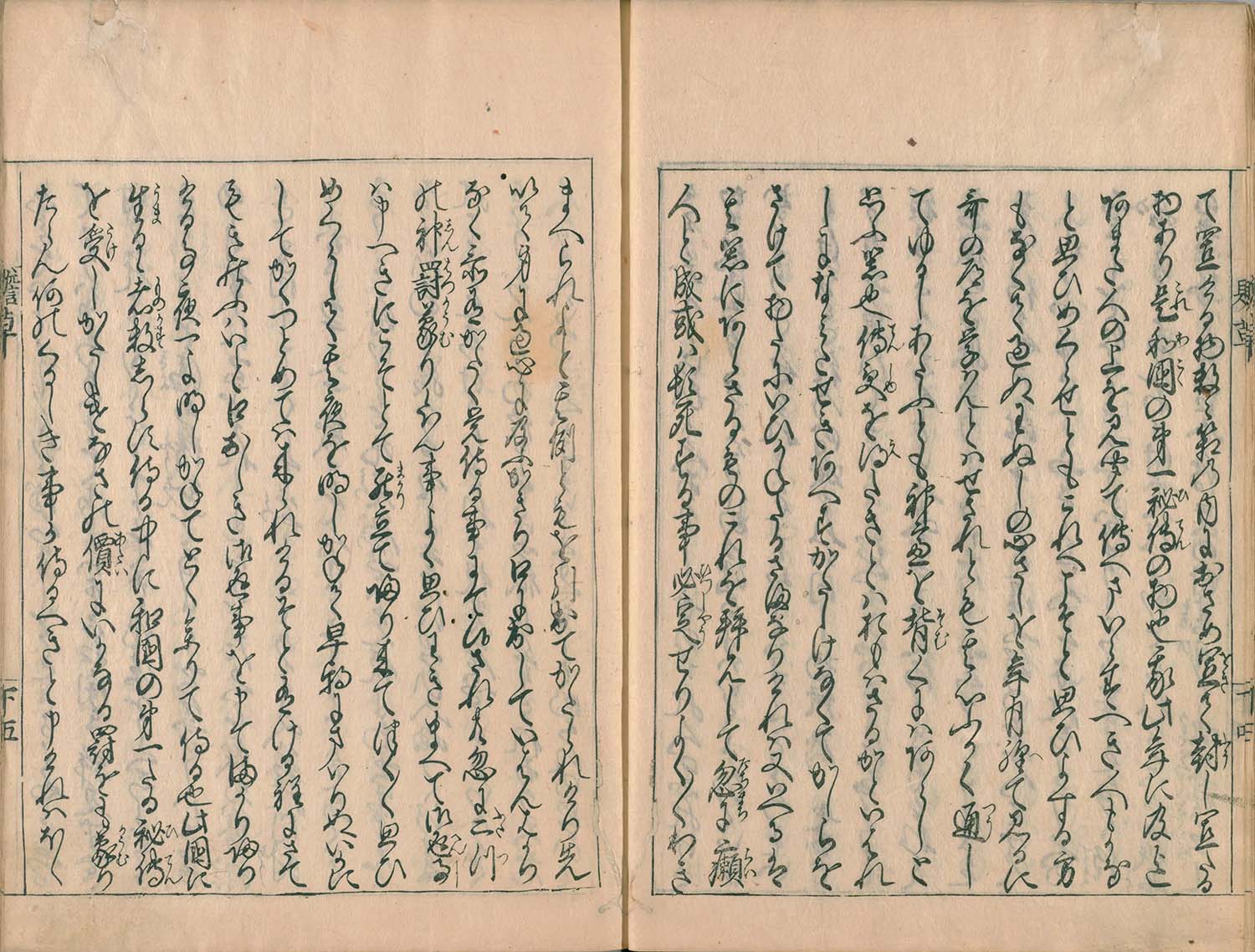

光悦の若いころ「きうじん(給人カ)」という人がいた。この人について、(紹益は)光悦から何度も聞かされたけれど、幼かったために老人が同じ話をくり返しているとばかり思って、あまり聞き留めもしなかったので、「きうじん」という文字さえ分からない。しかし、飯尾宗祇の子孫だといったことだけは、はっきりと覚えている。

そのころ80歳になるほどの老人だと聞いた。たいそう心が気高く、やさしい人で、世間の慣わしや人との交わりを避けて住んでいたという。その「きうじん」が光悦に語られるには、「宗祇が東常縁(とうのつねより)から『古今伝授』を受けたときに、その日その日に書写したものがたくさん箱の中にあって、封をして置いてある。これは日本での第一の秘伝のものだ。私はこの年になるまで、色々な人を見たり聞いたりして、これを伝えるべき人がいないものかと思い続けてきたが、『この人なら……』と思える人はいないままだった。お前の志を長年見ていると、和歌の道を学ぼうとはしないけれど、その心は深く通じていて、(古今伝授を)ゆるし与えても神慮に背くことはないだろうと思う器量だ。伝授を受けたいとは思わないか」と仰るので、(光悦は)涙がこぼれるほど忝(かたじけな)くて、頭(かしら)を下げて、口もきけない状態だった。また、(きうじんは)続けて次のように言った。

「しかるべき器量でない者がこれを受ければ、たちまち『癩人(らいじん)』となるか、即死するに決まっている。よくよくわきまえなさい」

と例をあげて語られた。ともかくも身に余ることであり、ありがたいことだった。(傍点は筆者)

この記述に出る「きうじん」の語る原文を示せば次のようである。

わぬしの心さしを年月経て見るに哥の道を学ハんとはせされとも其心ふかく通してゆるしあたふとも神慮を背くにハあらしと思ふ器也伝受を得たきとハおもハさるか

宗祇の子孫と称する「きうじん」が、古今伝授をする相手として、長らく相応しい人を探し求め続けてきたが、それに値するような人は見つけられなかった。「光悦は歌道を学ぼうとはしないけれども、心の底は深く通じるものがあるから……」という、文中にさりげなく書かれるこの一文からうかがい知れるのは、どうやら光悦は歌道には馴染まなかったのではないかという点である。このことはまた、『本阿弥行状記』(中巻136段)の中にも次のように書かれている。光悦の言として、

我は歌を詠る事はしらず

とある。ここからも、和歌を詠ずることを得意としなかったであろうということ、それゆえ自作の和歌も現存していないのではないかと推測できるわけである。

また、これもすでに述べたところではあるけれど、光悦が『新古今和歌抄月詠和歌巻』の版下を書いた際に、和歌は9首の連続する部分(歌番号416~424)を順序どおりに揮毫していたのであって、歌の選択がされているようには見えない(第24回)。

和歌を書く際に、光悦がもし、和歌に対しての嗜好を持っているならば、歌集の順どおりではなく、選んで書いた可能性もあろう。だから、光悦がこのように書く行為は、歌意そのものには関心が薄く、和歌はあくまでも揮毫の素材としてとらえていたと考えてよいだろう。もっとも、和歌の選択は依頼者側の希望かも知れぬが……。

図版出典:国立国会図書館デジタルコレクション

(注1)

悦わかき時、きうじんといひし人ありし。世の中の人の心のけたかく風流なる事はなし出る次而にハ、いくたひ/\いひ出、かたりきかせけれとも、其ほとハ、またこゝろもいはけなき程の時成けれハ、同し物語度/\也、なとハかり打思ひてきゝとゝむへき心ハさらになかりし程に、きうじんという文字も侍らさりけれは、宗祇の子孫なりし事ハたしかにしるきことゝも覚えて侍る也。其比八十にも及ふ程の老人と聞えし。いと心けたかく、やさしき人にて、世のならハし、人の心さしをにくみて、人に出、ましはる事もなく住居《すまゐ》けるとなん。ある時、光悦にかたられけるハ、宗祇東《とう》の常縁より、古今伝受の時、其日/\書《かき》写《うつし》聞《きゝ》書《がき》して置ける物数〻箱の内におさめ置《をき》て封《ふう》し置たる物あり。是和《わ》国《こく》の第一秘《ひ》伝《てん》の物也。我此年に及迄、あまた人の上を見聞て伝へき人もかなと思ひめくらせとも、これへこそと思ひよする方もなくて過ぬ。わぬしの心さしを年月経《へ》て見るに、歌の道を学ハんとハせされとも其心ふかく通《つう》してゆるしあたふとも神慮を背《そむ》くにハあらしと思ふ器也。伝《てん》受《しゆ》を得《え》たきとハおもハさるかとひはれしに、なミたせきあへすかたしけなくて、かしらをさけて物たにいひかねたるさまなりけれハ、又いへるは、其器にあらさるものこれを拝して忽《たちまち》に癩《らい》人と成、或ハ頓死する事、必《ひつ》定《しやう》せり。よく/\わきまへられよと、其例ともを引出てかたられけり。先以て身に過、心に及ふかきり、口に出していはんはかりなく、忝有かたく覚侍る事にて候(『にきはひ草』下巻三丁ウラ)