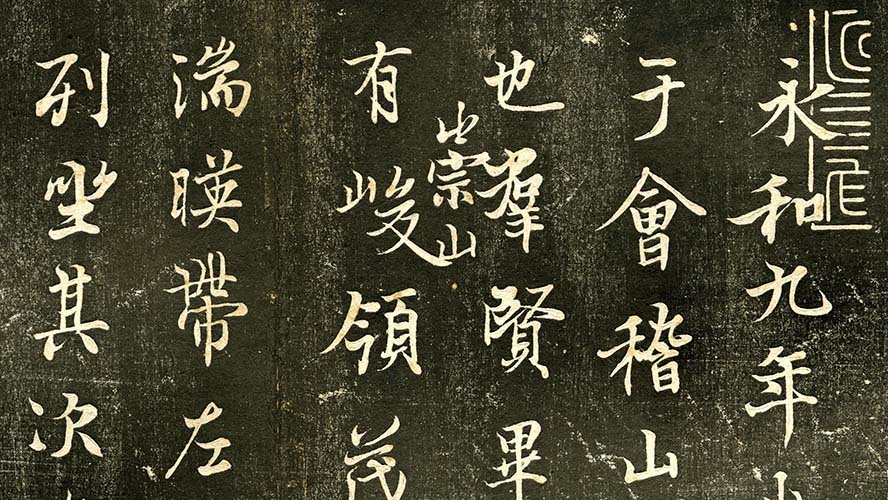

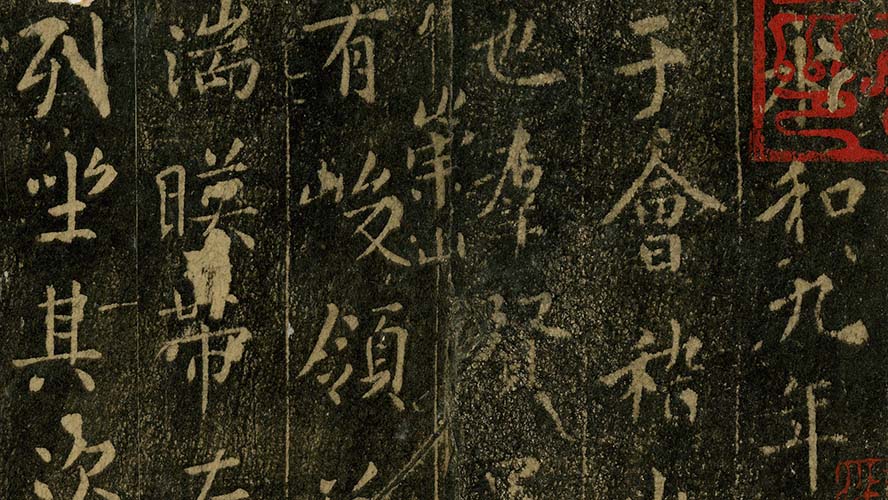

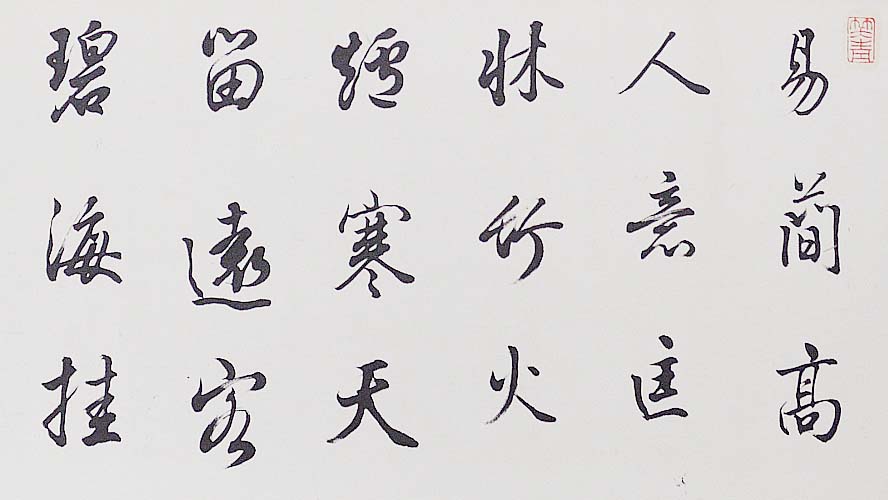

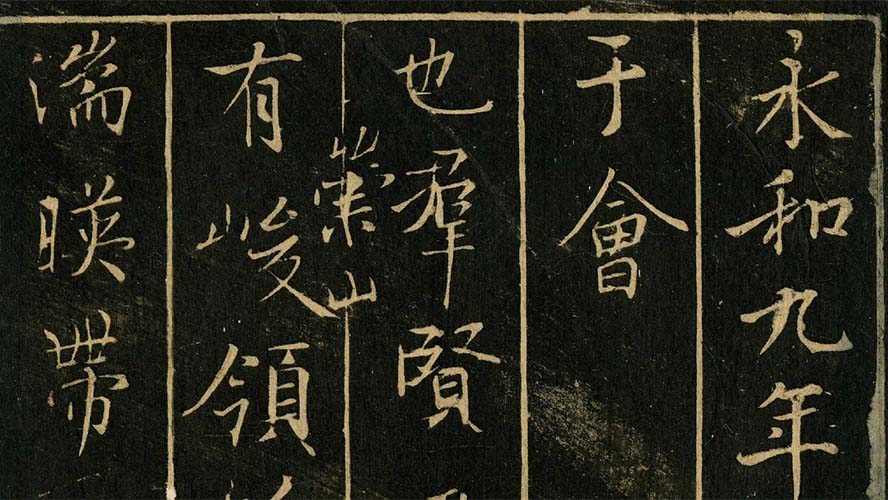

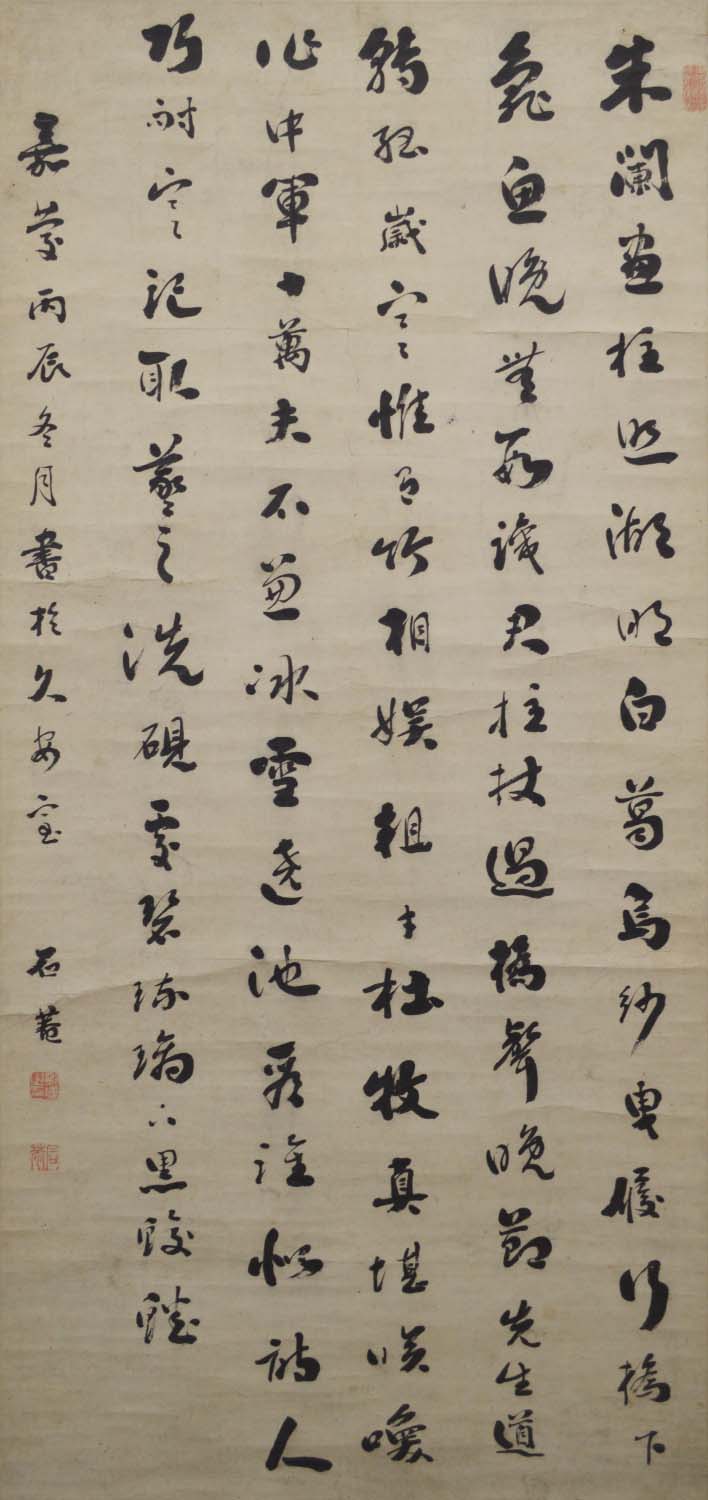

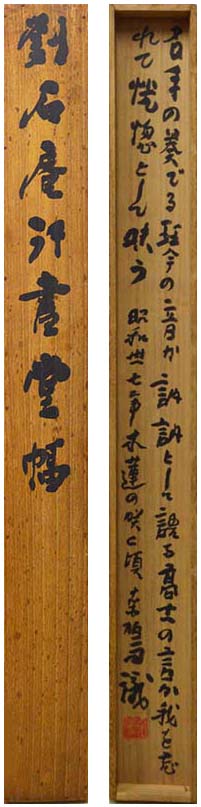

劉墉 書幅「東坡詩三首」

清・嘉慶元年(1796)

文/伊藤文生(書文化研究会)

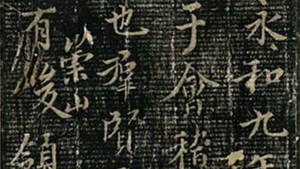

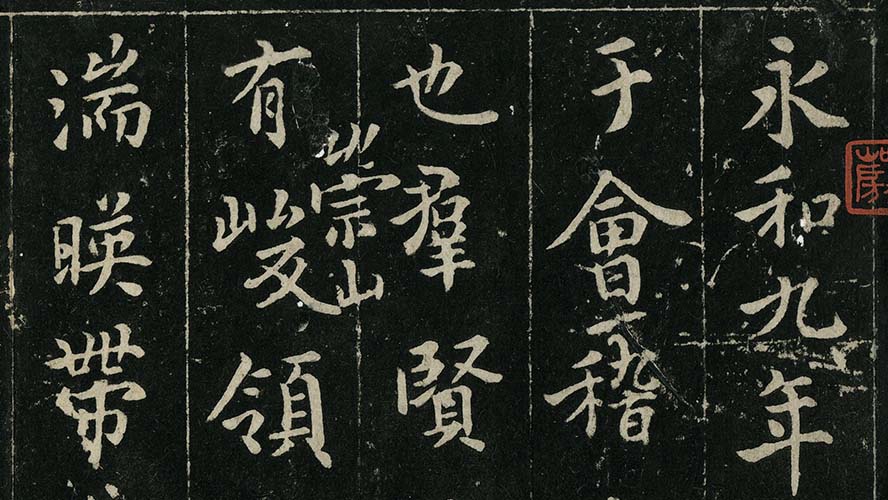

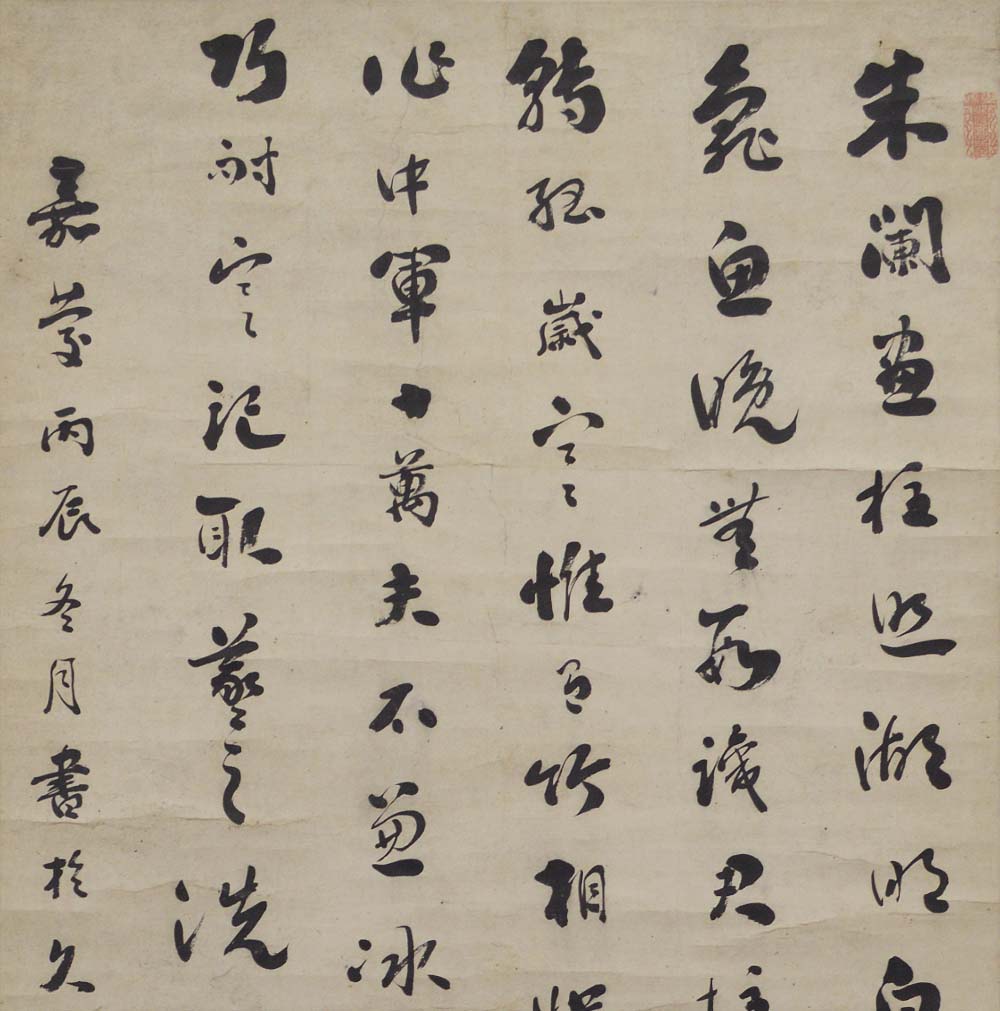

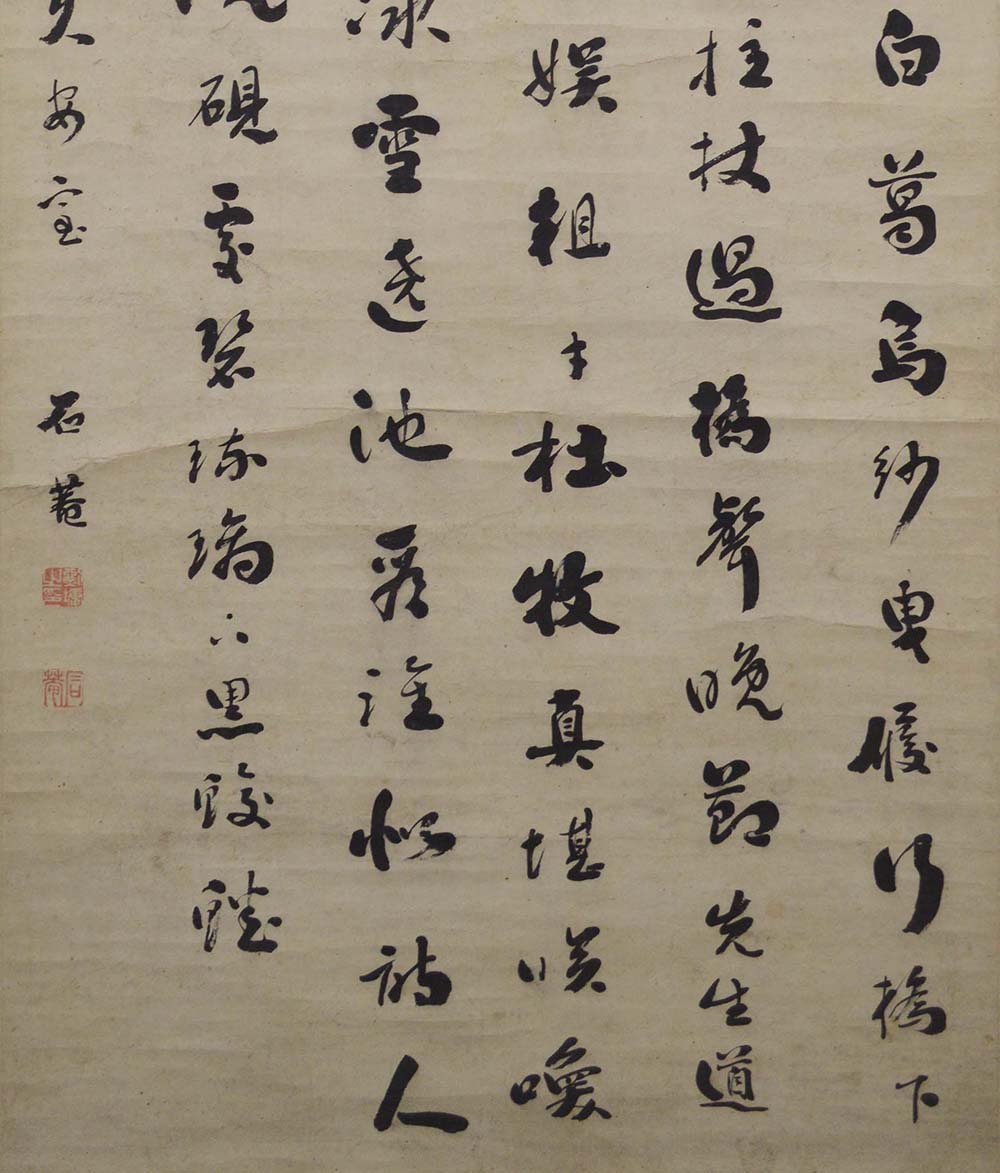

筆者は劉墉(1719-1804)。本文5行の左の落款に「嘉慶丙辰冬月書於久安室 石菴」とあり、嘉慶元年(1796)冬の作。「石菴」は劉墉の号で、「菴」は「庵」に同じ。

劉墉は、諸城(山東省諸城市)の人で宰相となり、父祖代々徳望ある政治家として知られる。清廉な官吏として治績があり、厳正な政治で民衆の人気を博した北宋の包拯(999-1062)と同様に、現代中国のテレビドラマ「劉墉追案」などの主人公として、日本の大岡越前守のように親しまれている。

書が特に注目されるためか、政治家としてのほか、学者・詩人としての名声は覆われてしまっているかのようだ。

書家としての劉墉は、好んで濃墨を用いたため「濃墨宰相」と称され、好んで淡墨を用いた王文治(1730-1802)の「淡墨探花(=科挙の最終試験で第3席)」と並称される。

現在の一般的な評価としては、王文治・翁方綱(1733-1818)・梁同書(1723-1815)とともに清朝の四大書家の1人に数えられている。

歴代の批評を見ると、銭泳(1759-1844)は「近日称する所の書家3人」として、劉墉・梁同書・王文治を挙げ、呉徳旋(1767-1840)は「劉墉は醇厚で、六朝人の遺意がある」「董其昌を学んで、さらに遒厚さを加えている」「渾厚醇実であり、名家とするに足る」と評している。

また、包世臣(1775-1855)は乾嘉の間(1736-1820)において、都下で推薦できる書家として、劉墉と翁方綱の2人を挙げ、康有為(1858-1927)は清朝の4人の書の大成者として、八分書の伊秉綬(1754-1815)、隷書の鄧石如(1743-1805)、碑学の張裕釗(1823-1894)とともに帖学の劉墉を挙げている。

上田桑鳩(1899-1968)は本作について、「深さと厚味を持った字は、間隔をおいて書かれ、大小強弱をつけてぽつんぽつんと書いているところは、あたかも琴を弾じているのを聞いているようなリズムを覚え、しかもその一つずつの音は、しっかりとした正格な、そして力を持った含み味のある音に感じる」という(書跡名品叢刊91)。

本文84字は、蘇軾(1036-1101)の七言絶句「和文與可洋川園池三十首(文与可の洋川園池三十首に和す)」のうちの3首「湖橋」「竹塢」「冰池」を書いたもの。「湖橋」は、岩波文庫『蘇東坡詩選』に訳注があり、鷲野正明『漢詩と名蹟』に同文を何紹基(1799-1873)が書いた作品が掲載されている。

◉資料提供/光和書房