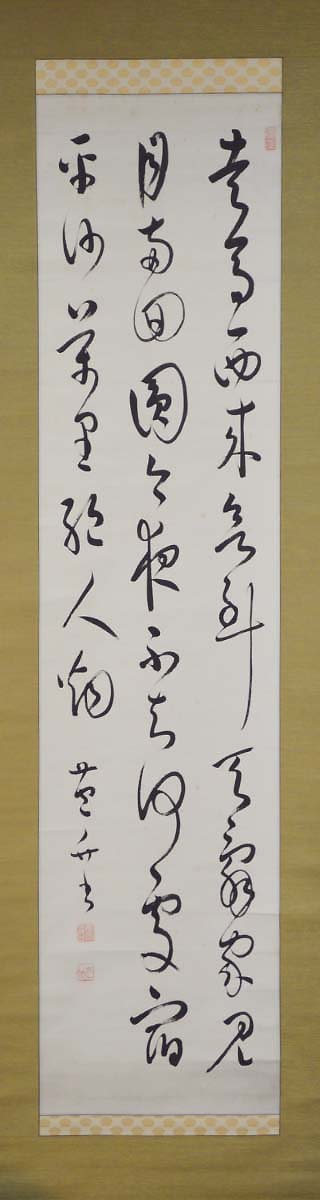

吉田苞竹 岑参詩幅

大正・昭和時代

この吉田苞竹筆の一幅が縁あって我が家に届いたので、直ぐに床(とこ)に掛けてみて驚いた。それまであれこれ掛け替えて楽しんできた日中の他の書画幅と違い、床がこれを待っていたかのようにピタッと収まり、毎日見ても全然飽きがこない。

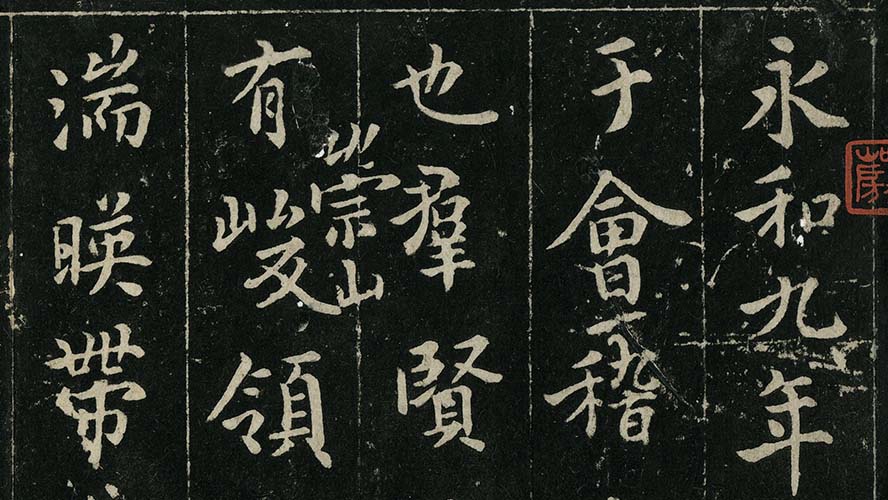

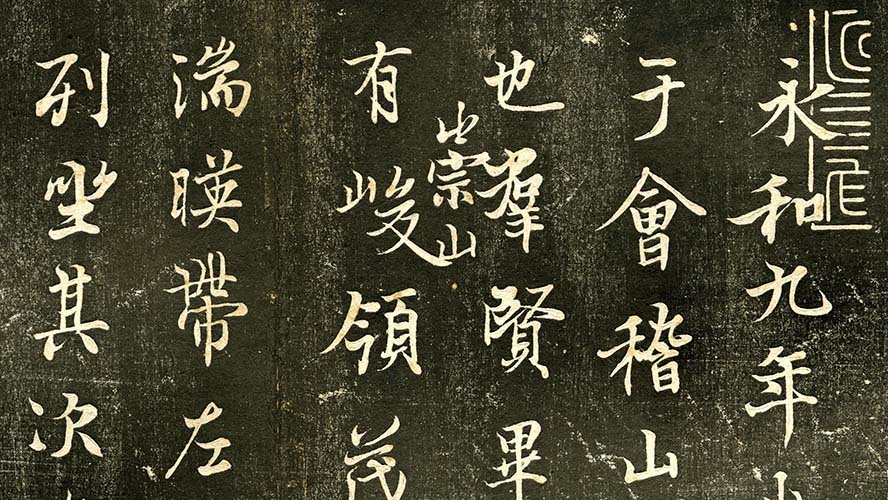

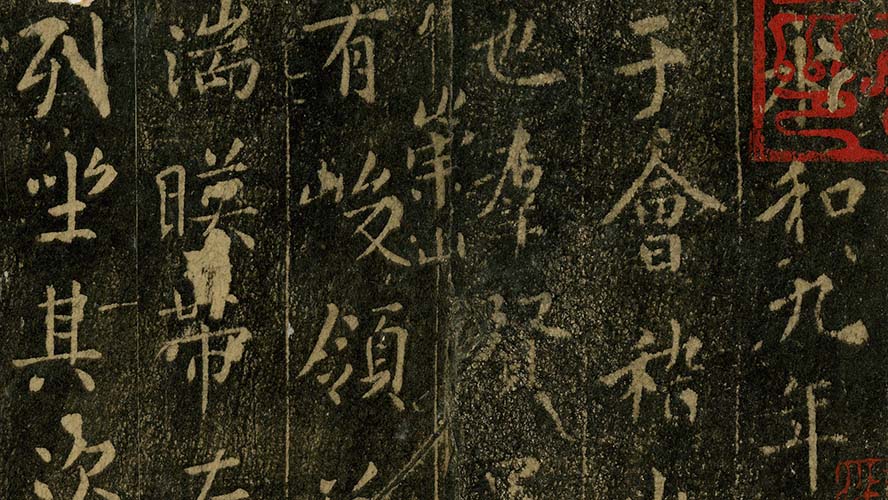

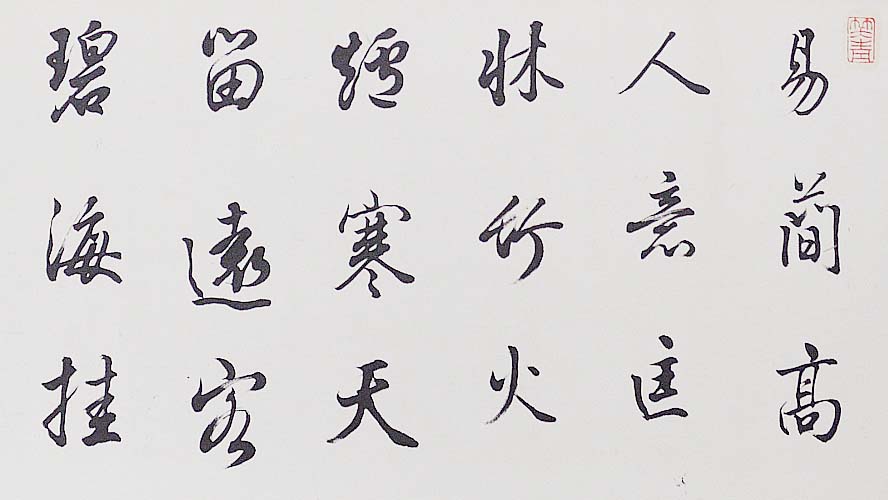

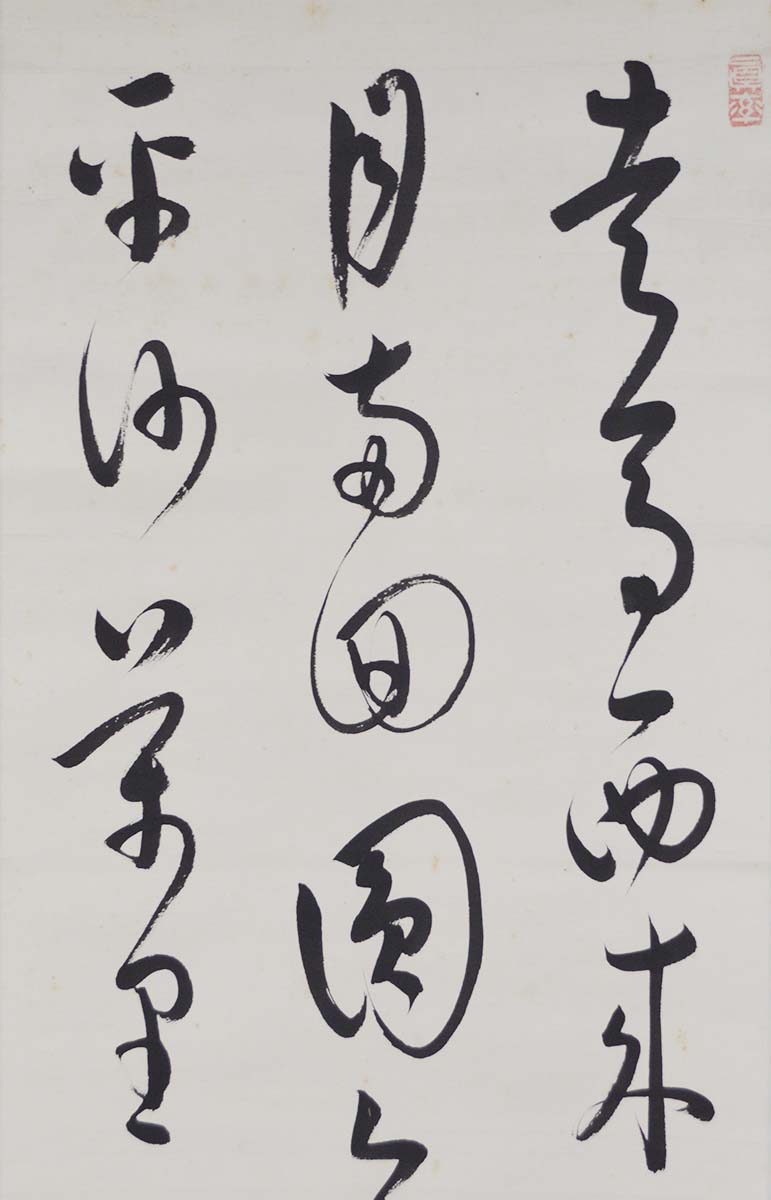

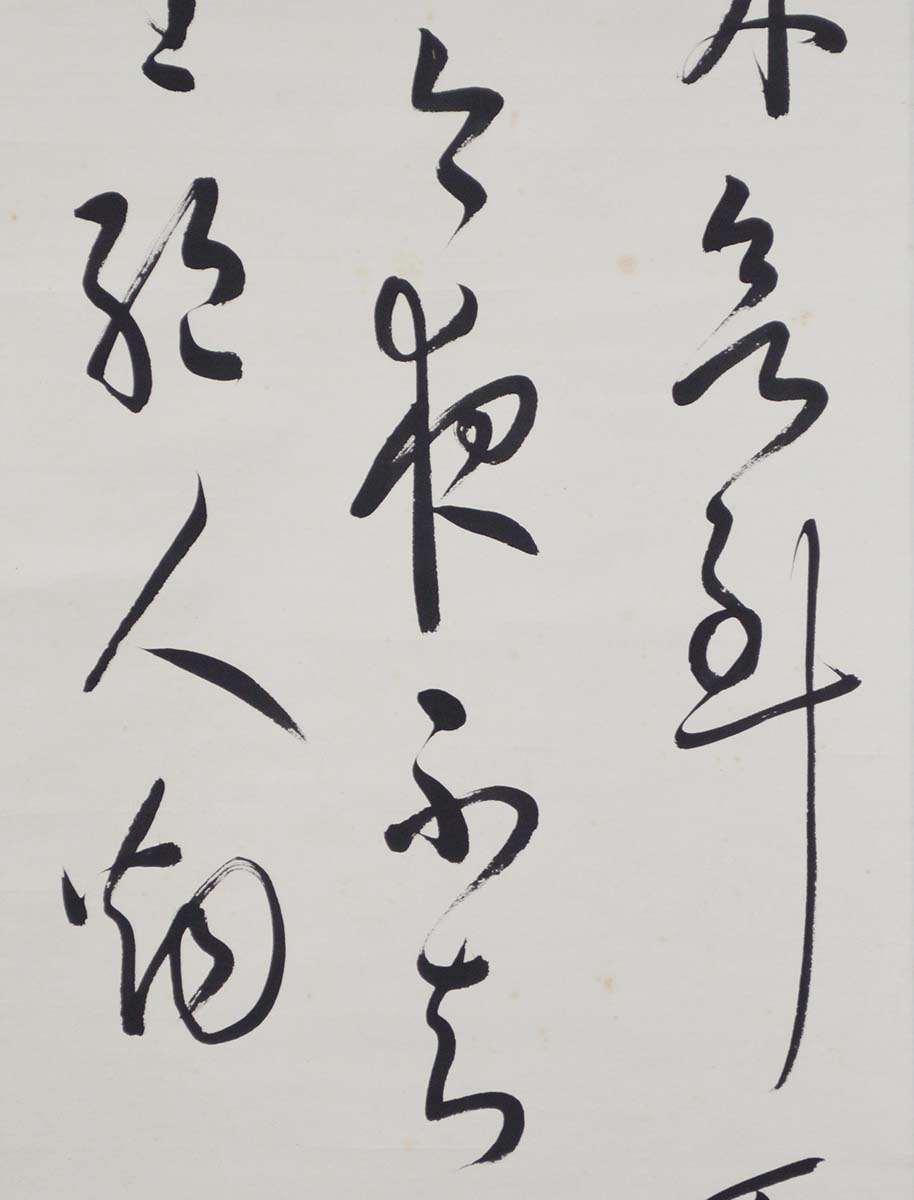

書かれているのは、岑参の七言絶句「磧中作」である。

走馬西來欲到天

辭家見月兩回圓

今夜不知何處宿

平沙萬里絶人烟

馬を走らせて 西来 天に到らんと欲す

家を辞して 月の両回円(まどか)なるを見る

今夜は知らず 何れの所にか宿せん

平沙万里 人煙を絶つ

岑参は、進士であるが自ら従軍して西域の戦陣の間にあること久しかった。この詩も西征のさなか、砂漠の中を行軍し、月を見て家を思っている、という意である。

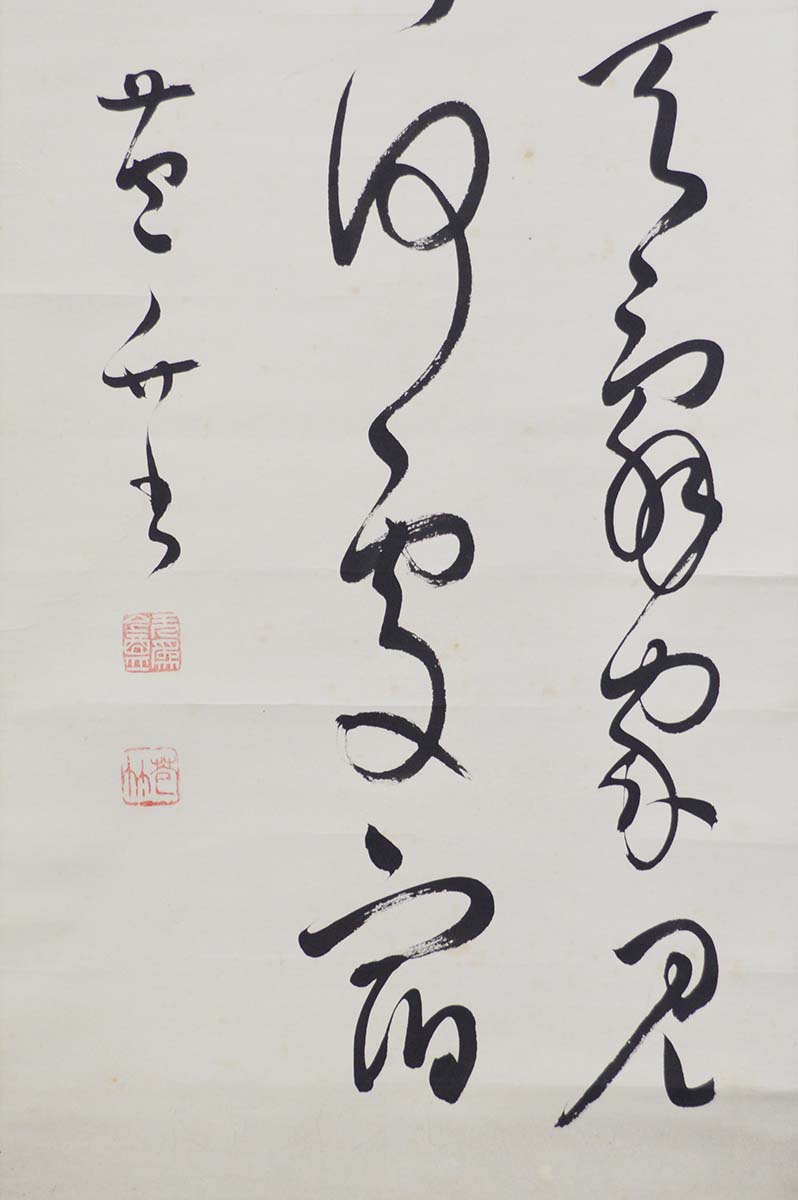

書者は吉田苞竹(1890~1940)。名は茂松。他に清泉、無為庵主人等と号した。書壇院創設者。詳しくは後述。

筆跡は、書譜を習い抜いた美しい草書で、真跡本書譜を思わせる。真跡本書譜の原寸焼付けや延光堂のコロタイプ本は大正13年には渡来しているので、それを見た苞竹が強い印象を受けて書いたともいえる。地肌美しく、淀みなく、伸びやかに筆を進めている。苞竹の30代以前の作品は何故かほとんど見ることがない。第1回東方書道展(43歳)以後の作風とは明らかに違っているので、もしかしたら40歳前後、あるいは40歳直前の作ではないかと思う。苞竹は37歳で第1回書壇院展といわれる全国書道展覧会を開催しているが、その直後の作かもしれない。

私の目にはとても新鮮に映り、詩の風景とは反する爽やかささえ覚える。まさに床の間に置かれることを当たり前に意識しての作なのであろう。

以下に、鑑賞の一助として吉田苞竹の生涯とその書業を記しておく。

吉田苞竹の生涯と書業(年代は元号表記)

吉田苞竹は明治23年、山形県鶴岡に生まれ、幼きより日下部鳴鶴の高弟黒崎研堂に嘱望され、書道並びに漢籍を学んだ。山形県師範学校卒。文検習字科合格。山形県立酒田女学校教諭を拝命したが、学書の志やまず、大正8年、29歳で上京。青山南町に居し、日下部鳴鶴に入門。同時に書道研究会を創設した。

30歳で三菱製紙に入社。すると、かねてより当時著名な複数の競書雑誌において覇を競っていた松本芳翠(27歳、日本郵船勤務)、川谷尚亭(34歳、三菱造船勤務)と丸の内の赤レンガビルで邂逅する。毎昼休みに書道談義を交わしたという。3人には明日の夢があった。

大正10年、苞竹は、松本芳翠、相澤春洋と共に『書海』を発刊し、新しい世代の泰斗として注目を集めたが、関東大震災がこれにとどめを刺す。(『書海』は後に松本芳翠が単独で再興し、今に至っている。)

苞竹の頭には別の構想が沸いていた。それは大震災で幾多の名帖、墨跡が烏有に帰し、法帖の印刷所の多くが倒れて行くのを見るにつけ、かねてよりの計画であった『碑帖大観』50巻を発行し、一般人士に書の美を鑑賞せしめ、同好者に書学の大軆を語りたいという大夢に燃えたのである。

上京しわずか5年にして和漢の書道史を大観する勉強と資料の蒐集をした努力とその代価は並大抵のものではなかったはずだが、時宜に即した事業と確信したのであろう。

昭和3年4月、苞竹39歳のとき『碑帖大観』50巻の刊行は完結した。苞竹はそれを期に書学に専念したいという希望であったが、周囲の事情はそれを許さず、その月から新雑誌『書壇』を発行することになった。(『書壇』は、令和6年10月現在、1150号を記録している。)

一方この時代、書道界の新世代の台頭を象徴するものとして、大正3年に初めて開催された平和記念東京大博覧会の存在を見逃すわけにはいかない。それまで書道は、大衆の面前で書いて見せる書画会という場で一般との接点をもっていた。それが初めて展覧会という形式で互いに覇を競うという姿の書展制度に変容したのである。はじめそれは書道の大同団結を提唱する日本書道作振会が指導権を握っていたが、やがてその運営に疑問を持ち、書学を西欧文明に対峙させうるだけの理論大系に高揚させ、書を師風伝承から脱して現代の芸術として位置付けようという書道界の青年将校たちがいた。彼らは戊辰書道会を立ち上げ、その中心の一人が苞竹であった。

苞竹は既に43歳。誰に遠慮もなく、実力本位の理想郷を夢見て、同志と共に東方書道会の実現を目指していた。苞竹と同志は師風伝承による通俗的な習字世界ではなく、明治期に導入された古碑法帖による学書を根幹として昭和の斯界を創造していく第一線にいたのである。昭和7年元旦、東京から吉田苞竹、松本芳翠、高塚竹堂、名古屋から長谷川流石、佐分移山、奈良から辻本史邑、大阪から黒木拝石の7人が落ち合い伊勢神宮に参拝、新団体の結成を神前に誓った。東方書道会の誕生である。

東方書道展では修練と高い境地が求められたことから、出品作は屏風や長条幅の大作が主力となり、従来にない高い水準を誇った。また、極めて厳しい審査基準が設けられた。大作、超大作の出現は書の床の間的空間概念を打破し、美術館の壁面に対応する書空間が創り出されたのである。

第1回東方書道展に、苞竹は陶淵明「帰去来辞」(6曲半双)の屏風を出品する。43歳、意気込みに満ちた大作である。それまでの細身の書線の中に思い切った太めの字も配している。

6年後の「伊呂波歌」(6曲1双)は、沈着かつ薛氏本書譜を根底にした重厚な用筆へ変貌し、苞竹の精神がいっそう充実したことを思わせた。苞竹は日下部鳴鶴の「齢をとるに従って若い書を書くんだ」という考えを頭に刻んでいたが、まさにそれを実証したものだった。

苞竹にとって東方書道会は夢に描いてきた世界に近いものであり、その主柱として書壇における地位は揺るぎないものとなっていったが、それに伴い苞竹の身辺はますます多忙を極めていった。

4種の雑誌の発行、書道教授、講演会、8年間で20種類以上の手本帖や著作の発行、硯の研究、和歌、俳句、囲碁、将棋、漢詩、南画と、徹して追求したという。その上、完璧な書体字典を作りたいと言ったので、さすがに松本芳翠は、それは命取りになるからやめろと助言したというが、書壇院の書庫には門人と共にすでにその仕事を相当進めていたと思われる未完成原稿が残されている。千代女夫人は語る。「うちの主人は夜が白む前に寝たことはありません」と。

48歳の個展に出品した「水急不流月」(半切)は、草書でも滅多に連綿することのなかった苞竹が、落款まで連綿し大胆に渇筆を用いている。苞竹の書は全体として、渇筆を用いることが少ない。ひとつには指導者の書として、主観性の入りやすい渇筆をできるだけ抑制したためであるかもしれない。

49歳、「杜甫詩秋興八首」(大幅)は、その年、東京府立美術館に書壇院展が参入できた喜びを体いっぱいに感じているかの如く、伸びやかに自由に揮灑し、これからの苞竹のさらなる暢達を期待させる一作であった。落款にも「乗興録其一」とある。

しかし、寧日なき苞竹は、昭和15年4月講演中に卒倒し、5月1日脳溢血により不帰の人となってしまった。享年51歳、満49歳であった。

◉資料提供/光和書房

◉解説/柳澤朱篁(書家、公益財団法人書壇院顧問)

◉書壇院ホームページ https://shodan-in.jp