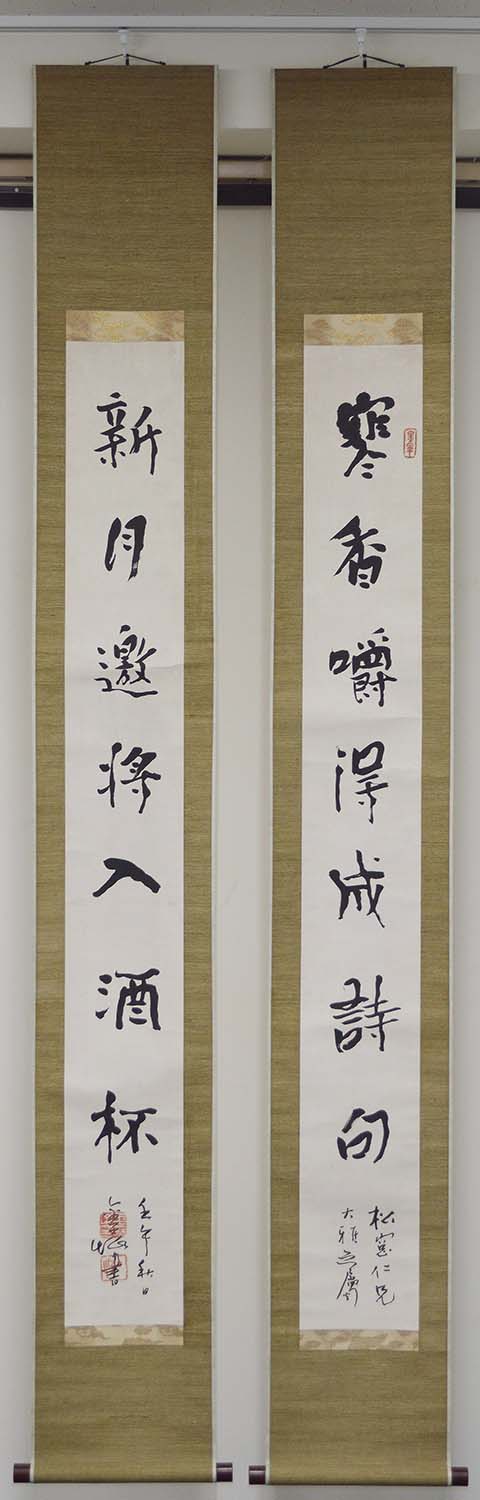

133.6×16.5×2

金士恒 集詩句聯

清・光緒7年(1882)

金士恒は、清末の人、江蘇省徐州の人とされる。13歳で上海へわたり書画篆刻を研鑽した。のちに宜興窯に移り、宜興窯の代表格である「紫砂壺」の名手として名をなした。金士恒についての記録は少なく、詳細についてはよくわかっていない。

彼は明治11年(光緒4年 1878年)、常滑(とこなめ)に招聘され、陶工に宜興窯の技法である紫砂、いわゆる煎茶器としての朱泥焼を伝えている。滞在時間は数カ月と短いものの、その後も多くの注文があったとされ、彼の茶器作品は日本に数多く残されている(ちなみに常滑市と宜興市は2019年に友好都市となっている)。

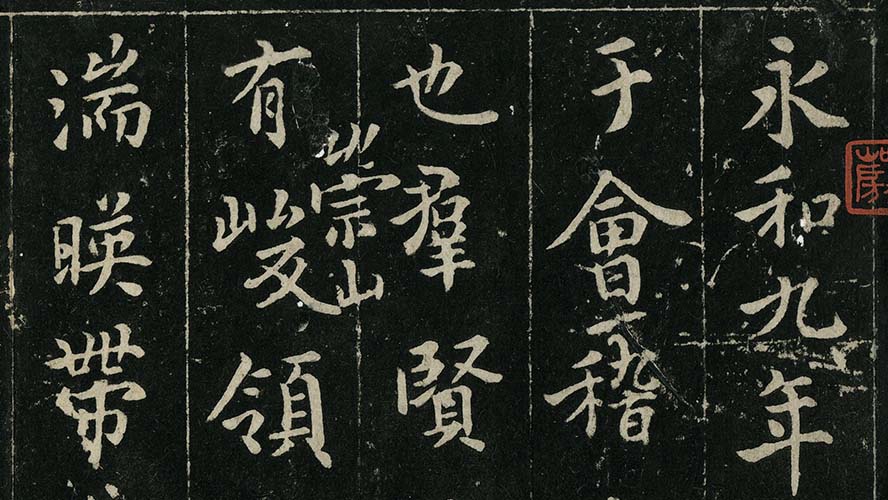

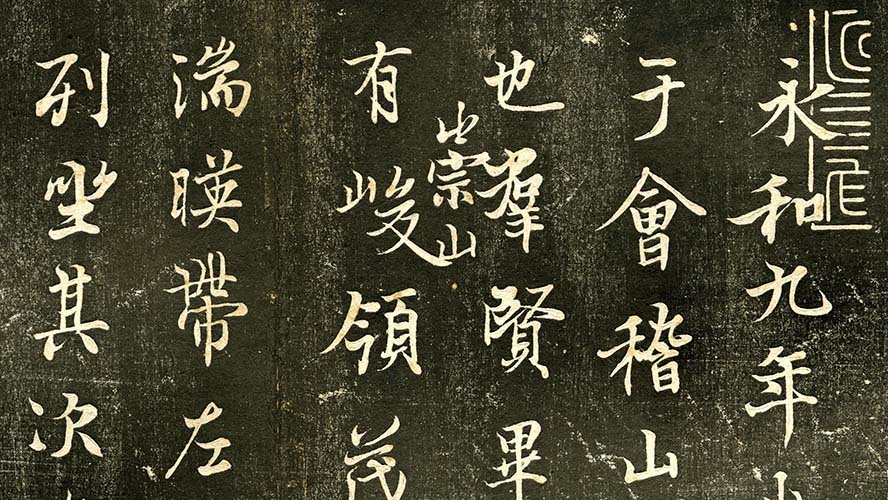

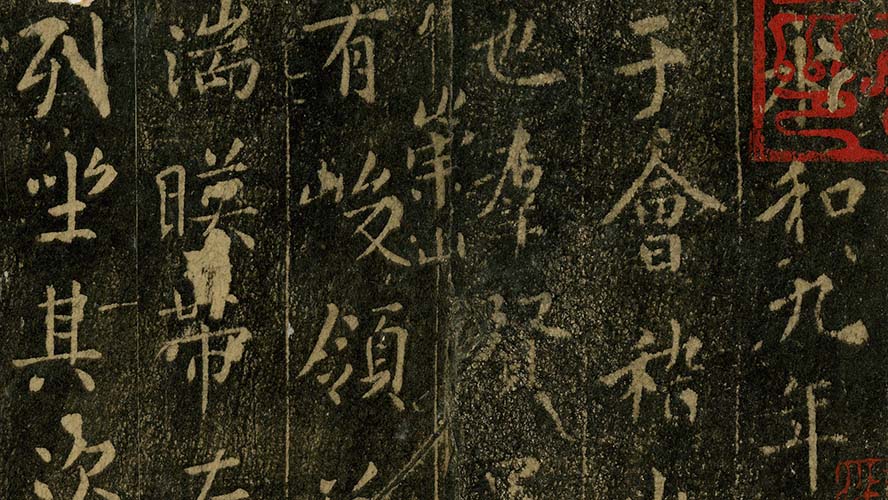

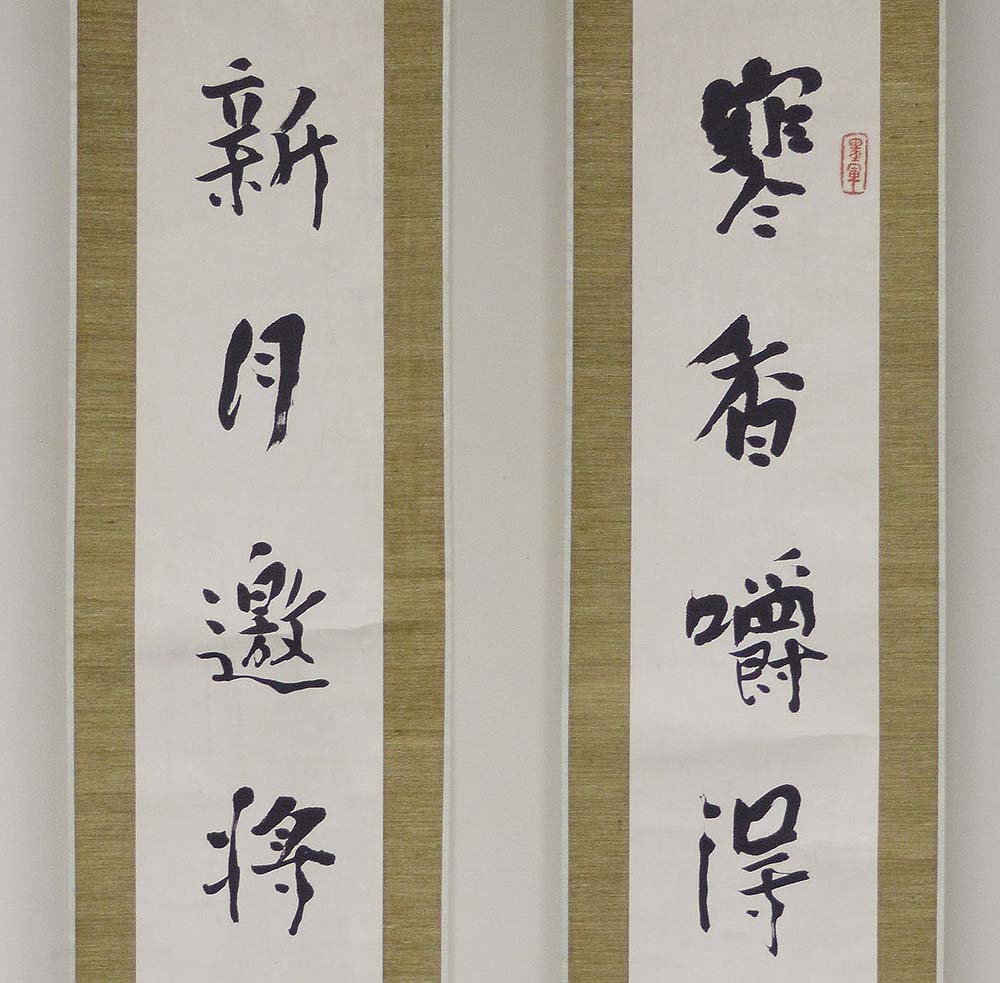

金士恒は書画篆刻に精通し、数多くの書画作品が伝来しているが、むしろ茶器、紫砂壺作品の人気が高い。書画と砂壺製作の両方に秀でた歴史上唯一の人物といえる。書法は漢隷風の筆画を用いて、巧みに粗細を書き分けるものが多いが、行書草書も善くし、自由自在の作風を見せる。

本作品は対聯で、宋時代の詩人方岳、張耒の詩句を書き合わせた集句聯である。

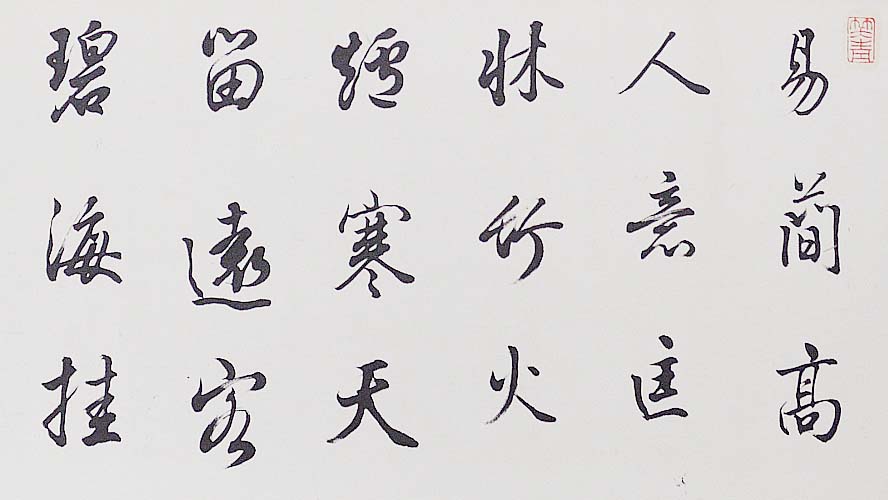

寒香嚼得成詩句

新月邀将入酒杯

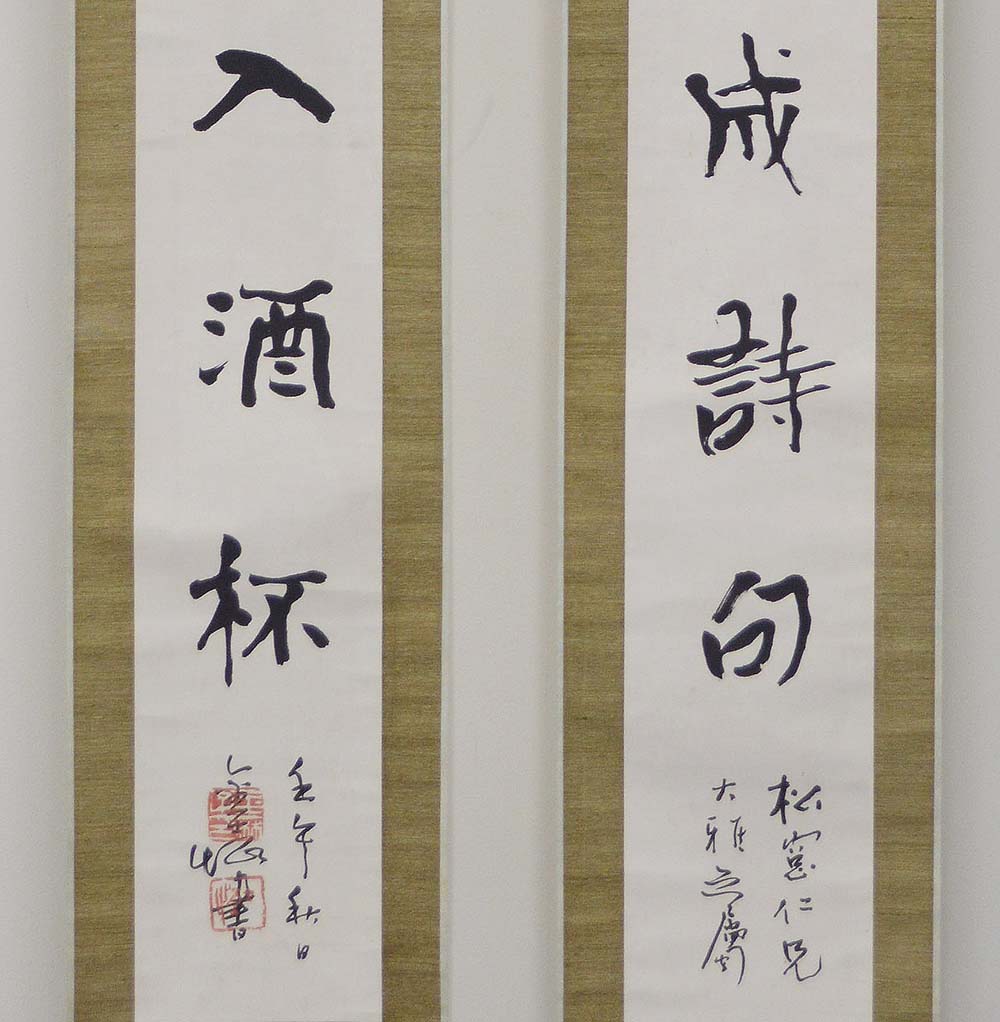

寒梅の香りを楽しみつつ、詩句を得た。

そろそろ新月を盃に入れ、杯を重ねる。

落款に秋日とあることから、新月を愛でながら友と杯を重ねる席での作であることが窺える。茶人らしく、一見、無造作に書き上げたようにも見えるのだが、実際のところ一画一字をじつに丁寧にゆっくりとしたためてあり、それが本作のゆったりとした趣を醸し出すことになっているように思われる。

また、金士恒は書を紫砂壺に如実に表現できることが高く評価されている。朱泥の器に書を入れる場合、製陶職人の仕事になるものだが、彼は、自作を自分の手で朱泥上に再現しようとする。これは思うに彼の職人気質の現れで、本作のゆったりとした趣と対照的である。彼の生涯についての詳細がわからない故に、人物像について想像をたくましくしてしまうのだが、深い奥行をもつ人物であることだけは、間違いなさそうだ。

◉資料提供/光和書房

◉解説/呉 忠銘