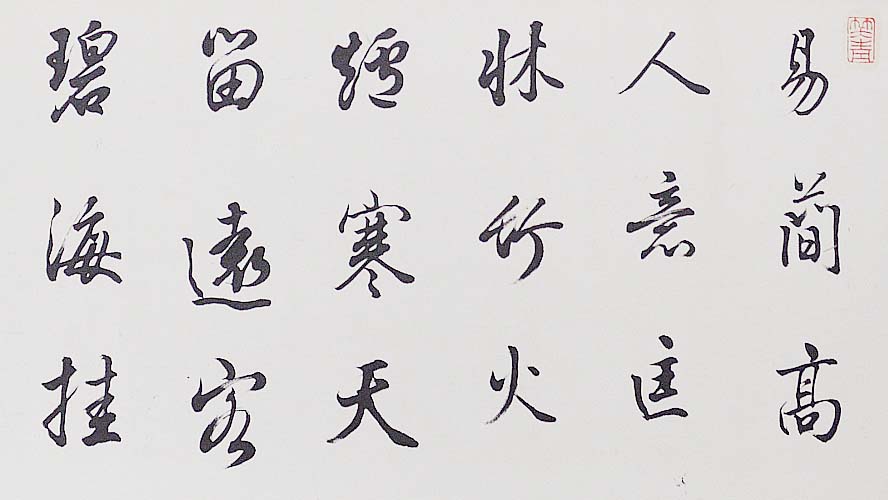

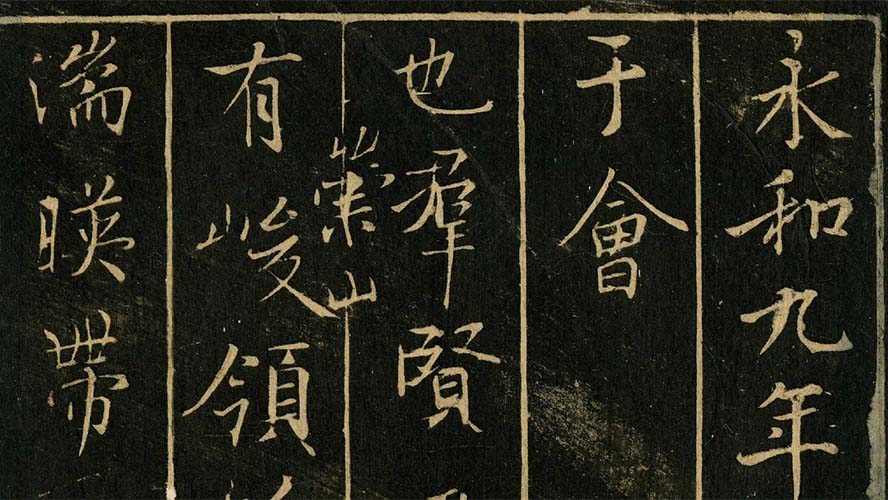

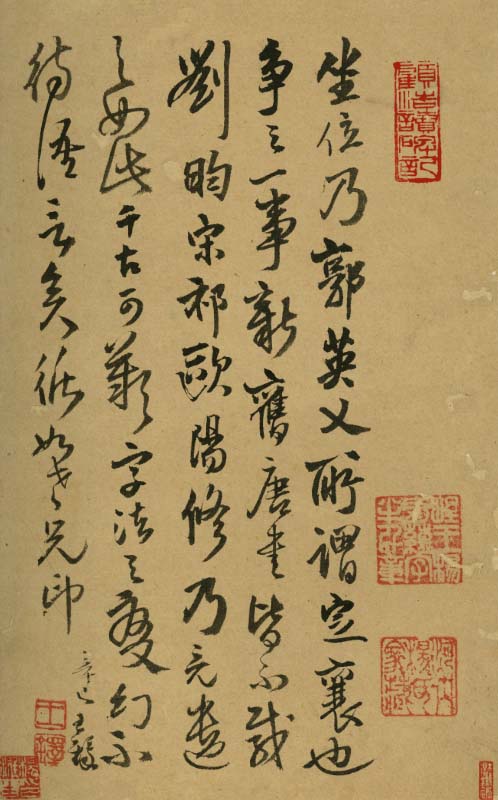

争座位帖(そうざいじょう)

764年(唐・広徳2年)

(第24回に掲載)

高校2年から3年に進級し進路を決める頃に、これまでの工学系から書道に変更した。その当時在学していた学校に、今はなき稲村雲洞先生が在職しておられた。先生の指導のもとで、進路を東京の大学に定め、東京学芸大の書道科に進学した。昭和39年(1964)のことである。

大学では、田邉萬平、伊東参州先生等に指導を受け、個人的には稲村雲洞先生の師である宇野雪村先生の東京の自宅で、週1回のレッスンにも参加した。半世紀を振り返ると、書道碑法帖研究に関しては、大学4年生頃まで指導を受けた宇野雪村先生の影響が大きいように感じている。水曜日の夜の自宅でのレッスンの終了後、お茶を頂きながら、書道界のことや碑法帖、収蔵品等を惜しげもなく、私達学生に見せていただいた事は、今でも目に浮かぶ。こうした影響から、書道科卒業後は、東洋史学の方に進学した。目標は、東洋史学の世界を見ることであったが、何もできず、中国書道の古典とされる「碑法帖拓本」の世界に関心を奪われ、今に至る。

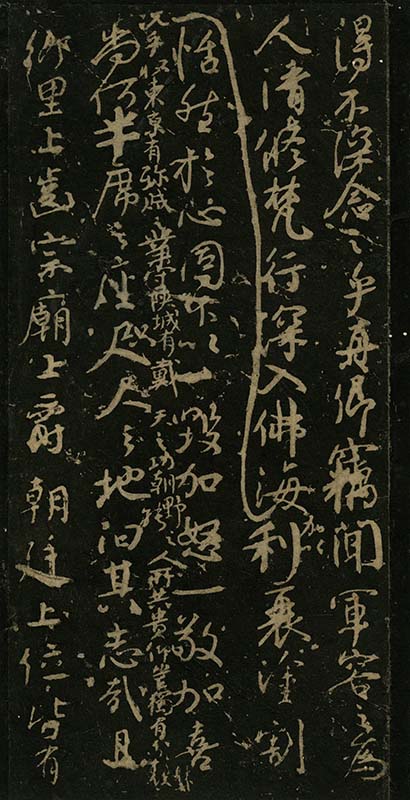

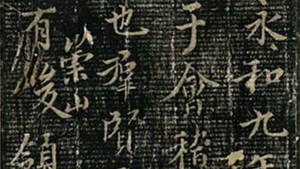

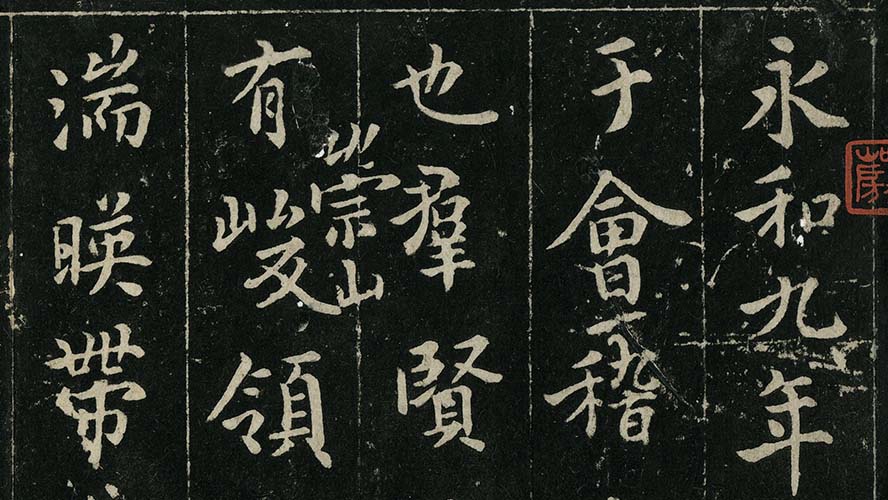

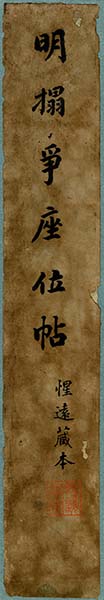

大学の1年生の頃に学芸大の先輩に連れられ、神保町の古書店を教えられた。学生時代は、碑法帖の戦前や戦後に印刷された優品や珍しいものを購入していたが、3、4年生の頃、賞状を書くアルバイトの給料を手にして神保町を巡っていたときに、顔真卿の『争座位帖』の原拓本に出会った。

これが、印刷本でなく、原拓本を購入した最初であろう。その後、更に碑法帖金石拓本に興味、関心が増すにつれ、数多くの『争座位帖』に巡り合ったが、この本は、表紙などを修理し、今もなお所蔵している。

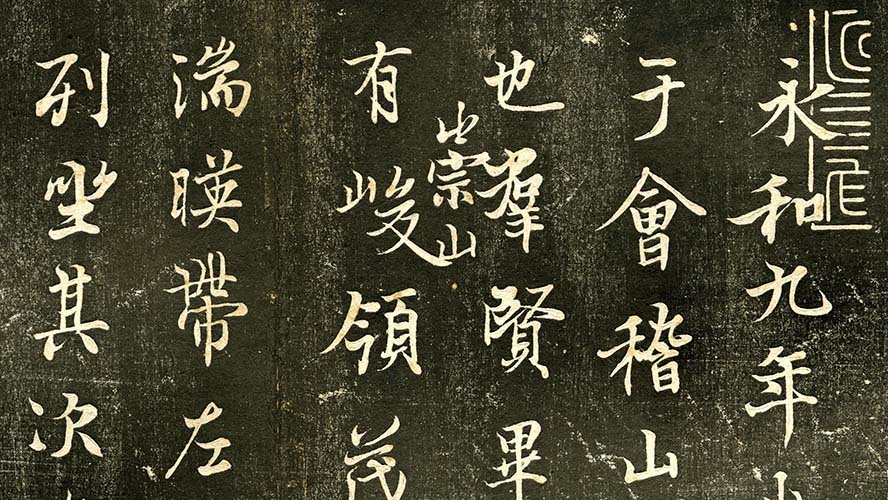

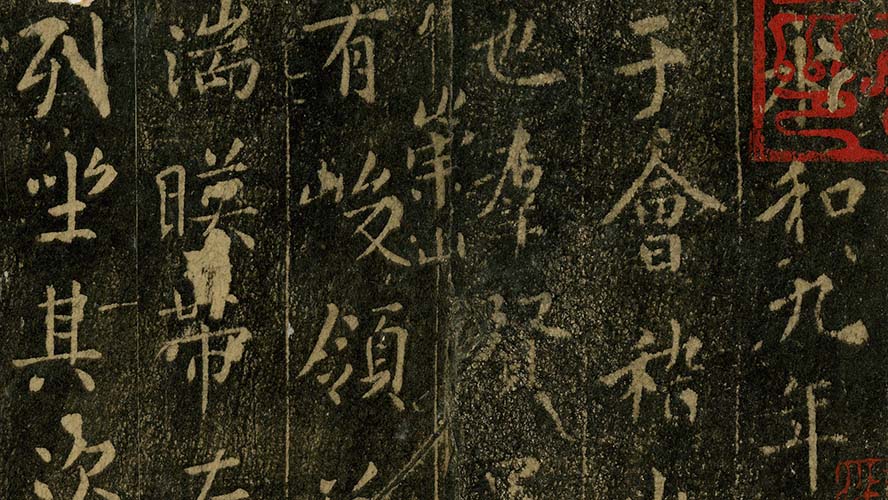

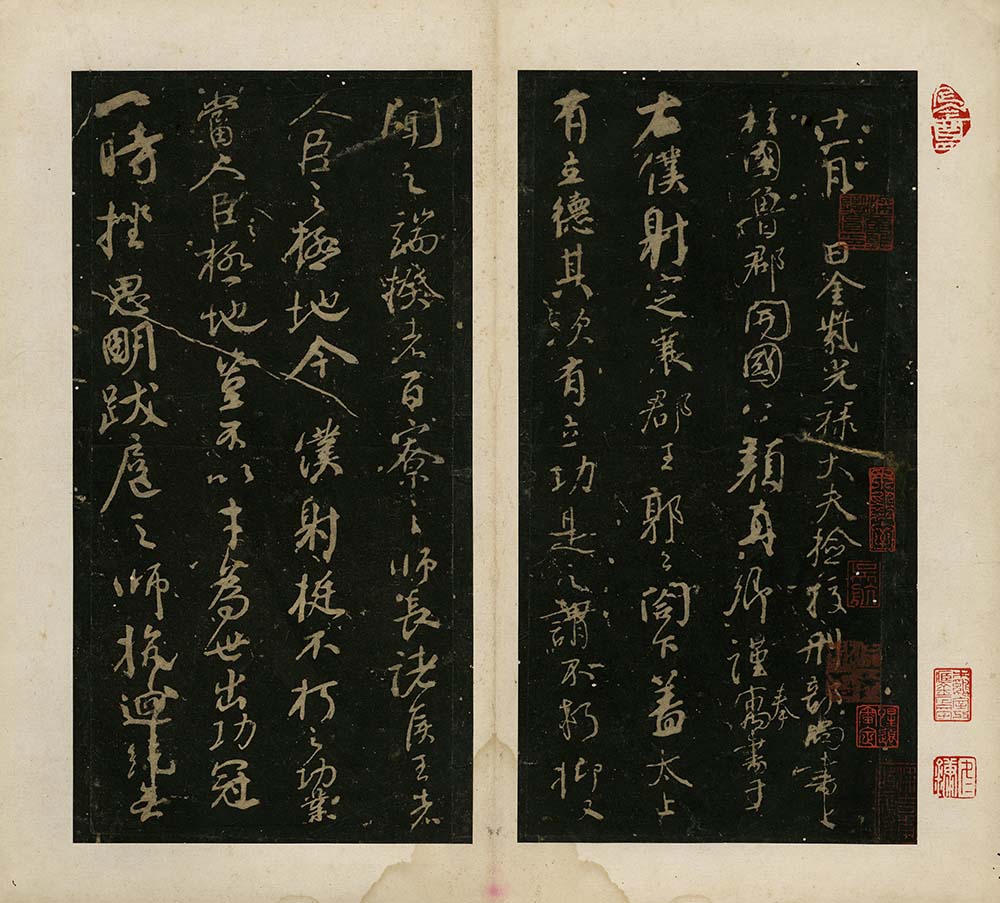

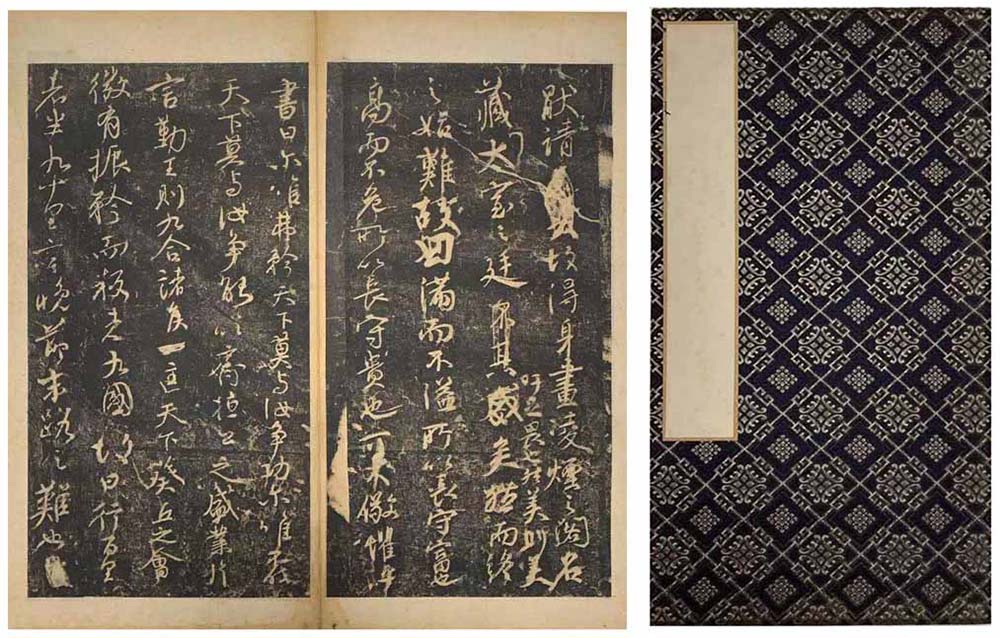

いつの頃からか、『争座位帖』に関しては、中国、日本の新旧の印刷本、原刻拓本(原碑は西安碑林博物館所蔵)、日本や中国の翻刻拓本(原刻拓本をもとに作り直したもの)など、また填墨したもの、新しい拓本、やや古いもの、明時代の旧拓本、また折帖に製本されたもの、拓したままの整拓本など様々な『碑法帖拓本見本』となるように、目につくものは、何でも集めるようになった。

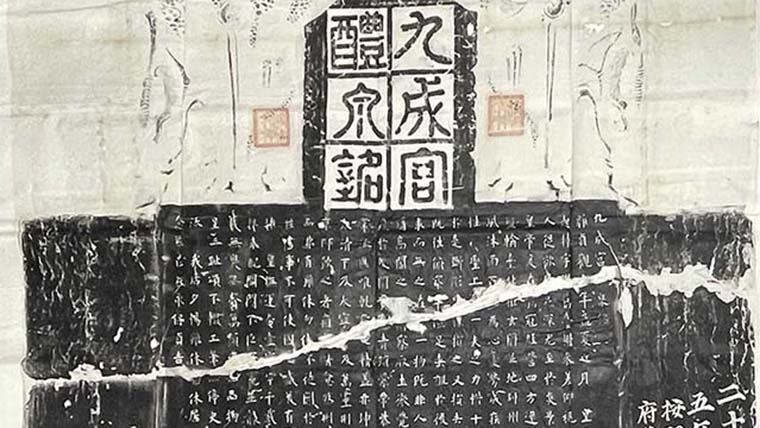

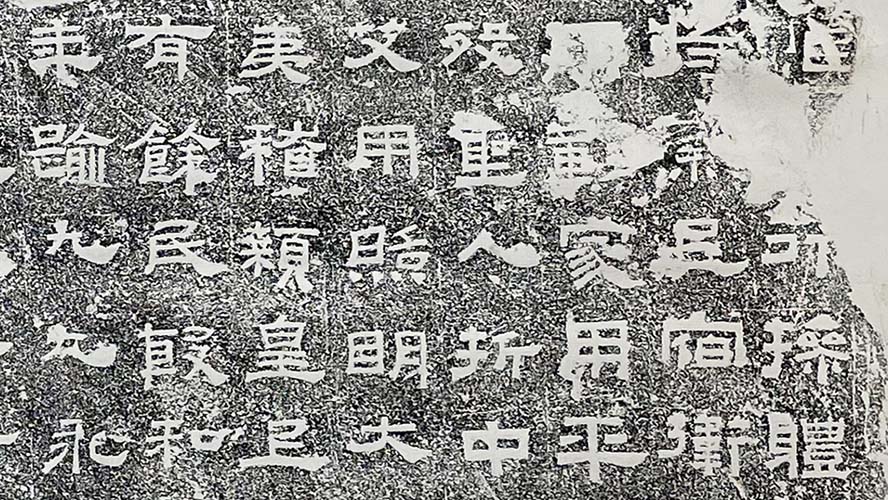

冒頭に示したのは、20数年前であろうか。中国からの留学生に、購入してくれと持ち込まれた王鐸等の跋のある『争座位帖』の明拓本である(第24回に掲載)。「拓調」「旧さ」「名家旧蔵」「伝来」「跛文」などの面から見ても、日本にある『争座位帖』の名品と比べて、劣るものではないであろう。

(第24回に掲載)