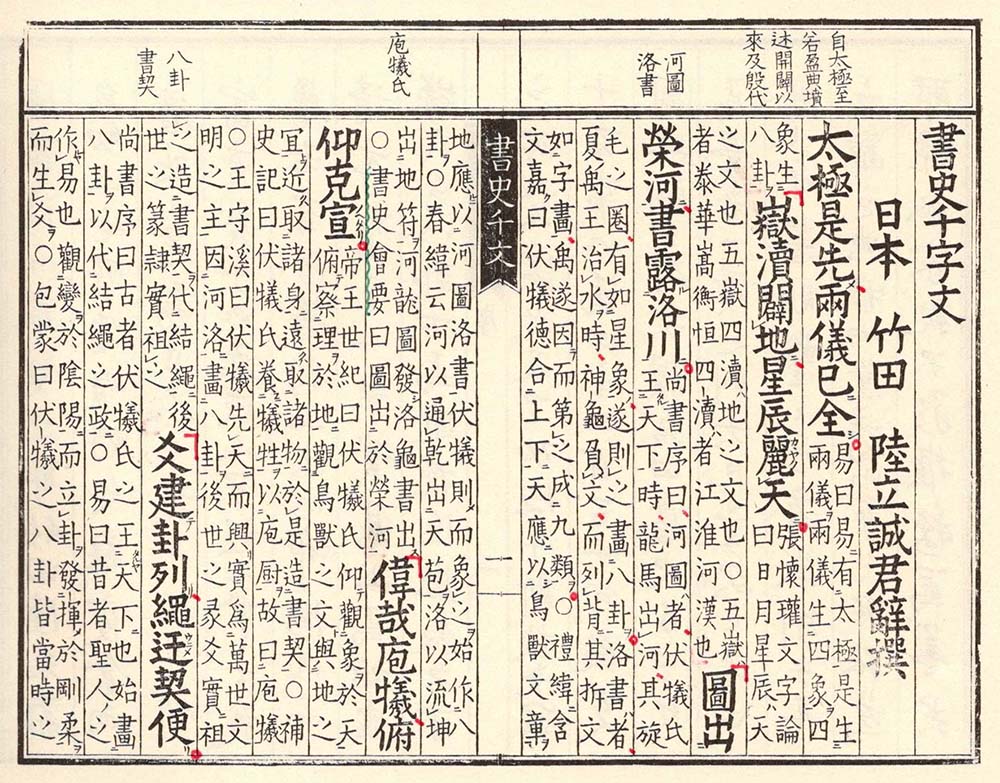

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。

4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。

連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。

『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

中国書道史を千字文にまとめた『書史千字文』。4字1句からなる原文を、伊藤文生氏(書文化研究会)が2句ずつ読み解いていきます。連載をはじめてお読みいただく方は、まずは「はしがき」からどうぞ。『書史千字文』の全文(原文と現代語訳)をご覧になりたい方は、こちらへ。

〈004〉

偉哉庖犧、俯仰克宣。

伏羲が天地を観察して書契を造った。

ふつうに訓読すると、「偉なるかな庖犠、俯仰して克く宣べたり」。原文を見ると「宣」に「ノヘタリ」という振り仮名が見えます。訓読にしたがって直訳するなら、「偉大であることよ庖犠は、俯き仰いでよくのべた」。

「よくのべた」の原文の「克」は、そうする能力が十分にあって成し遂げる。「宣」は、宣伝する、広く伝える。何を伝えるのかというと、それは「書契」。

どうしてそういうことになるのか? 書契については後回しにして、原文に見える「庖犠」を確認しておきましょう。

庖犠は、はじめて天子になったとされる人物で、何故か伏羲氏ともいいます。「伏羲氏」の「氏」は、太古の伝説上の人物名に対する称号、ということは〈003〉(その1)で説明済みでした。「伏羲」は「フッキ」のほかに「フクキ」「フクギ」とも読むほか、「伏犠」「伏戯」のようにも書き、「庖犠」は「包犠」のようにも書き、ほかに「宓羲」「宓戯」「虙羲」「虙戯」などいろいろな表記が見られ、一説には「太昊」ともいい、「大皓」「太皓」「太皞」とも書き、「皓」の字は「晧・皜」とも書き、「皞」の字は「皡・皥・暤・暭・曍」などとも書く。

はてさて、どれが正しいのやら、丹念に調べれば判明するというものではありません。とりあえず、ここでの表記は「伏羲」ということにしておきます。

伏羲について、いろいろな表記があるように、いろいろとある伝説のなかで著名なものとして、唐の司馬貞による『史記』三皇本紀があります。その記述によると、伏羲の姿は「蛇身人首」とか。身つまり胴体は蛇で、首つまり頭は人。さまざまに想像され創造されて描かれた図があります。

伏羲は、いつのことかは不明ながら、成紀(現在の甘粛省天水市秦安県あたり)という所で生まれ、天地をはじめいろいろな物を観察して、八卦を初めて作った、と伝えられています。

その際、伏羲は天地を観察するために「俯仰」しました。「俯仰」は、『蘭亭序』に「俯仰一世(一世に俯仰す)」とあるほかに、「俛仰之間」ともあります。この「俯仰」と「俛仰」とは、ともに「フギョウ」と読み、「俯」と「俛」とは同じ意味にもなる。漢和辞典を見ると、それぞれに解説があり、その解説をいろいろ読み比べると……主題から離れてしまうので、それはさておき、本題に帰りましょう。

ここでの本題は「偉哉庖犧、俯仰克宣」の意味です。

庖犠すなわち伏羲は、俯仰して、つまり、地上を見下ろしたり天空を見上げたりして、周囲を観察して、克く宣べた。それは「偉」なることであった。

「偉哉」は、『荘子』大宗師篇(第三章)に「偉哉夫造物者(偉なるかな夫の造物者)」「偉哉造化(偉なるかな造化)」という用例があります。この『荘子』の用例と『書史千字文』の「偉哉」とを関連づけて考えてよいものか。

ふと、前回の解説を振り返ってみると、追究することはほどほどに、気楽に読み進めることにしたのでした。本書『書史千字文』の撰者である陸島立誠は、どのように考えたのか。

陸島立誠がつけた注を見ると、『帝王世紀』が引かれています。『帝王世紀』は、皇甫謐(215〜282)の撰になる史書で、帝王つまり三皇五帝から始まる通史。皇甫謐は、西晋の学者とされるほか、文学者・著述家・医家・儒学者ともされて、多才な人だったようです。「三皇五帝」の三皇は、伏羲・女媧・神農、あるいは天皇・地皇・人皇。五帝は、黄帝・顓頊・帝嚳・帝堯・帝舜とするほかいくつかの説があります。人皇は、周興嗣(470?〜521)の『千字文』には「鳥官人皇」と見え、伏羲と神農とは「龍師火帝」、堯・舜は「有虞陶唐」として登場しています。本書『書史千字文』には、神農が「神農禾穂」と見えるほか、三皇五帝がどのように登場するのでしょうか。読み進めましょう。

陸島注の『帝王世紀』を書き下すと、「伏犠氏仰ぎて象を天に観、俯して理を地に察し、鳥獣の文と地の宜とを観て、近くは諸を身に取り、遠くは諸を物に取り、是に於いて書契を造る」。

伏羲は、仰いで天象つまり天体の現象を観察したり、俯いては地理つまり地表のありさまを観察したり、鳥獣の文様(羽毛や足跡)や地の宜しき(それぞれの土地に応じて繁茂する植物や鉱物)を観察したり、近いところでは自分の身体や経験から取り、遠いところでは雷や風などの自然物から取り、それらを参考にして書契を創造した、という。

つまり「偉哉庖犧、俯仰克宣」とは、偉大なる伏羲は、俯仰して書契を造った、ということ。書契の「契」は『書史千字文』の次の句に「爻建卦列、繩迂契便」として見えます。

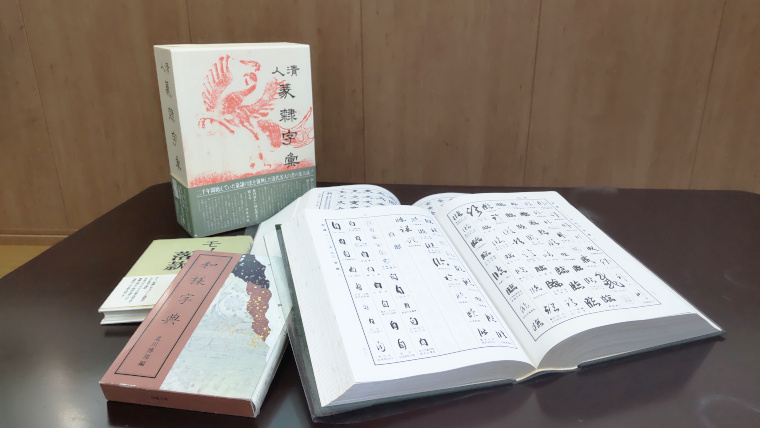

さて、それでは「書契」とは何か。鄭玄(127〜200)によれば、「書之於木、刻其側為契。各持其一、後以相考合(=木に書きつけて、其の側面を刻んだものを合符とし、それぞれ一方を持っていて、後から互いにつき合わせた)」〔『吉川幸次郎全集』第8巻(筑摩書房、1974年)『尚書正義』参照〕という。

「木に書きつける」とは木簡に書いたのでしょう。その木簡の側面を刻んで「契」すなわち「合符」とした、それが「書契」であるという。

「契」の上部「㓞」は「刀」で「丯」のような刻みを加える意を示している、と見てよいのでしょう。木簡に記された文書が本物であることを証明する符号として刻みを入れた、ということのようです。

『日本国語大辞典』によると、「契」は「きざむ」で、文字・符号などを彫りつける意から、「書契」は「文字を書きつけたもの。文字で書かれたもの。また、文字」と説明されています。

「書」は、書く。「契」は、きざむ(刻む)。ならば「書契」は、書き刻む、ということ。刻まれた文字といえば、甲骨文字が第一に思い浮かびます。亀の腹甲や獣の骨などに刻まれた文字で「亀甲獣骨文字」ともいい、縮めて「甲骨文」。発見された場所から「殷墟文字」、その内容が卜いの記録なので「卜辞」とも呼ぶほかに、「契文」とも称する。

「契文」は、『漢語大詞典』に「殷墟発現的甲骨文。因皆為契刀所刻、故亦称契文」と説明されています。これは中国語を学習していなくても、日本語の知識だけでだいたい理解できるでしょう。

「書契」について、『日本国語大辞典』の第2義に「文字を記した約束の手形。契約書の類」とあり、「契」は契約の意ということで一応は了解できます。

契約は、法律上の効果を持つ約束。口約束に対して、口だけではない約束には証文が必要だから、証文すなわち証拠の文書として文字が使われる。契には書がつきものなのであり、「契書」という語も調べてみると用例が見つかります。

単純に解釈すれば、「書契」とは「書類による契約」と言い換えても通じそうです。山田崇仁(1970〜)「書契考」(『中国古代史論叢』六集、2009年)によると、「書契」は「書=文字」「契=割り符」とそれぞれを分けて解釈するのが妥当であり、「書契=文字」という認識は、繫辞伝の記述が切り取られて再解釈された結果、発生したものである、と結論されています。

『中国歴史文化事典』(新潮社、1998年)には「書契」について、「先秦時代、財物の提供・受領に関する契約書」と定義した上で、つぎのように解説されています。

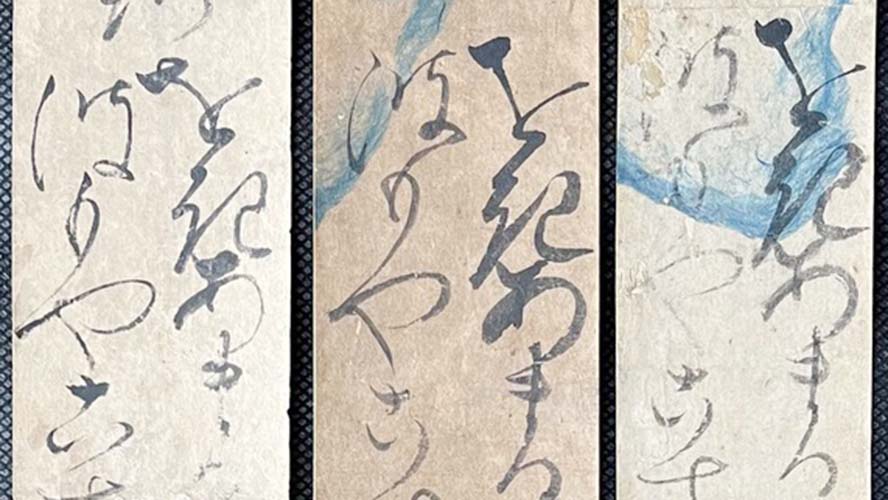

『周礼』天官の小宰に、「六に曰く、取予を聴く〔民事の裁判をする〕に書契を以てす」とあり、後漢の鄭玄の注は「書契とは、出予〔与える〕と受入の凡要をいう」とし、孫詒譲の注(周礼正義)は「書契は則ち両札に書し、各その一札を執らしむ……札はまた半別するものもあり」という。また地官の質人には、「市の書契を稽する〔調べる〕を掌る」とあり、鄭玄の注は「書契は、市物を取予するの券なり」という。竹・木簡の側面には、歯状の刻み目がつけられており、『管子』軽重篇に「これとその券契の歯を定む」とあるように、歯の数によって財物を受け取るのである。『列子』説符篇に、宋の人が道に落ちていた書契を拾い、ひそかにその歯を数えて「われの富むことを待つべし」と叫んだ、という話が記されている。居延の漢代の木簡に「符券、歯百」などの記載がある。

難しいのであらためて確認しましょう。「書契」という語は、『易』と『周礼』とに見えます。『易』は五経の一つの『易経』であり『周易』ともいい、『周礼』は三礼の一つで『周官』とも呼ばれます。

『易』の原文を再確認すると、「上古結縄而治。後世聖人易之以書契」。岩波文庫の翻訳では「上古は縄を結んでその結び目の大小を物事の大小の目じるしにするだけで無事に治まった。後世の聖人がそのかわりに書契(文字や割り符)を用いた」としています。つまり「書契」は文字や割り符。「書」が文字であり、「契」は割り符。分かりやすい解釈です。

『易』では「結縄」にかわるものとされた「書契」が、『周礼』ではどのようなものとされているのでしょう。本田二郎(1922〜)『周礼通釈』上・下(秀英出版、1977・1979年)を参照すると、「取予」とは「政府が民間に対する政策としての性質を有する救済融資である」。「取予を聴く」とは、公的な融資に際して貸借関係の係争となった場合をいうようです。その際に公的融資契約の証拠となる書類が「書契」でした。

「市の書契」とは、市場内で貨物を取り交わす場合、つまり商取引における売買契約書に相当するようです。

なにしろ2千年あまり昔の中国社会における話です。それも『周礼』という儒教の経典に記載された文句であり、それが当時の実情をどの程度反映しているのか、なかなか想像が及びません。

『周礼』には以上の2例の他に「書契」の語が3箇所に見えます。本田氏の通釈によれば、おのおの「票券」「簿書」「名簿」と訳語が異なります。それぞれの解釈にどのような関連を見出すか。おそらく、契約あるいは確認のための書類として「票」や「券」や「簿」と呼ばれるような、さまざまな形態があり、そこに文字が書かれるとともに証拠が記された。その証拠が「契」であり、それは現在の契印にも通じるのではないか。

要するに、確かな証拠のある文書が「書契」です。『易』の「書契」もそれで通じるのではないでしょうか。「結縄」のみで治まっていた時代から、「書契」に象徴される証拠に基づく契約の時代へと社会が変化した。そんな歴史の一齣を表現したのでしょう。

『帝王世紀』は、現在、渡邉義一郎(1945〜)訳が電子書籍として手軽に読めるようになっていますが、陸島立誠は『事物紀原』を見たのかもしれません。巻4・書契の項に、「帝王世紀曰、伏犧氏仰觀象於天、俯察理於地、觀鳥獸之文與地之宜、近取諸身、遠取諸物、於是造書契」とあります。

陸島注の「補史記曰、伏犠氏養犧牲以庖厨、故曰庖犧(伏犠氏 犠牲を養ふに庖厨を以てす、故に庖犠と曰ふ)(=伏羲は犠を庖で飼育したので、「庖犠」と称された)」の「補史記」は司馬貞の『史記』三皇本紀の一節。

その次の陸島注「王守溪曰、伏犧先天而興、實爲萬世文明之主、因河洛畫八卦、後世之彖爻、實祖之、造書契代結繩、後世之篆隷、實祖之」は、守渓を号とする王鏊(1450〜1524)の説。王鏊は、明代中期の政治家・学者として知られるほか、書家としても「晋・唐代の筆意に通じて、清勁な書をもって知られる」とされています。王鏊の著書は多く、陸島立誠は何を見たのか、いろいろ調べてみたところ、どうやら『歴史綱鑑補』の類のようです(https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri08/ri08_00744/index.html 、https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko11/bunko11_d0258/index.html などを参照)。

伏犠は天に先んじて興り、実に万世文明の主と為り、河洛に因りて八卦を画き、後世の彖爻、実に之を祖とし、書契を造りて結縄に代へ、後世の篆隷、実に之を祖とす。

伏羲は、先天的に永遠の文明の中心人物として誕生し、河図洛書から八卦を画いて、後世の『易経』の彖辞・爻辞などの解説は、たしかにこの八卦をもととしており、書契を造って結縄の代わりとし、後世の篆書・隷書などの文字は、たしかにこの書契をもととしている。

なるほど。