疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q ビャンビャン麺の〈ビャン〉という漢字の筆順は?

先日、初めてビャンビャン麺を食べました。食べながらふと、「あの〈ビャン〉という漢字にも、筆順はあるのだろうか」と思いました。〈ビャン〉の筆順を教えてください。(40代男性、会社員)

Unicodeに収録されているが、

フォントがない環境では表示されないので、

今回のテキスト中ではカタカナで表記。

出典:グリフウィキ

A おそらく生涯、〈ビャン〉の筆順を知らずとも困ることはないでしようが、これをもとに筆順の原則を考えてみましょう。

ビャンビャン麺とは

たしかに最近、都内では至る所で見かけるビャンビャン麺ですね。

かつて初めて西安を訪れた際に、小麦が主食なので名物料理は餃子とガイドさんから聞いた記憶があります。兵馬俑博物館の入口で、捏ねた小麦粉を3mくらい先の沸騰した大鍋に刀で削り飛ばし、人目を引いていた刀削麺(とうしょうめん)も有名です。同様にビャンビャン麺は、きし麺のような平麺に、香辛料と酢で味付けされた具材を盛りつけた汁なし麺で、中国・陝西省(せんせいしょう)の名物料理の一つだそうです。

中国語では一般的に「酸辣鲜香」〈suān là xiān xiāng〉と書かれるメニューだそうで、文字通り酸味と辛み(辣)、そして香りの高い、クセになる一品です。そして誰もが、その漢字表記に戸惑うビャンビャン麺でもあります。

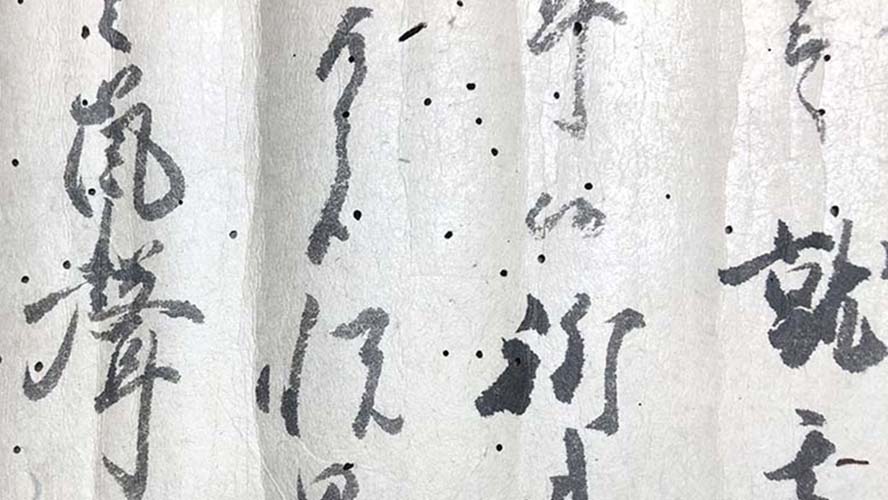

複雑な〈ビャンビャン〉に対し、〈麺〉は省略して〈面〉で表記した看板。

筆順指導の手引き

まず筆順について、基本的な考え方を挙げておきます。

一般的に「正しい筆順」という場合、その多くは昭和33年(1958年)に文部省が出した「筆順指導の手引き」を基準にしています。一つに統一できるものばかりではないのが筆順ですが、「筆順指導の手引き」は学校教育で混乱がないように、伝統的な筆順を考慮しながら、体系的に筆順が理解できるように設定されています。

そのために、漢字によっては伝統的な筆順とは相反するものがないわけでもありません。分かりやすい例として、〈上〉があります。王羲之は〈上〉の縦画を2画目に書いていますが、「筆順指導の手引き」に従うと〈上〉の縦画は1画目になります。

あくまでも、「筆順指導の手引き」は教育的効果をねらったものであって、伝統的な筆順を否定するものではありません。教育上 混乱をきたさないようにつくられたものなので、学校現場ではこれに沿って指導が行われるのが好ましいし、どちらが正しいかなどというものではありません。ただし、筆順となると「筆順指導の手引き」を根拠にすることが多いので、多くの人はこの筆順を「正しい筆順」と考える傾向が強いと言えます。

したがって、大きな視点に立てば、筆順をどれか一つに限定する必要はありません。正しく字が書けていれば、結果的には同じです。とはいえ、筆順は先人が長い年月をかけて書き易さを追求して生み出したものでもあります。書き易さ、また整えて書くためにも、その勘所は身につけておきたいものです。

筆順の大原則

それでは、筆順の大原則をいくつか紹介しましょう。

大原則 その1

縦画は、上から下へ向けて書く。横画は、左から右へ向けて書く。これは日本で義務教育を受けた方ならたいていが、すでに身につけていることと思います。

この大原則から、横画から方向転換して下へ向かう縦画は1画で書くことが可能です。また縦画から方向転換して右へ向かう横画も1画で書くことが可能です。

しかし、横画から方向転換して上に向かう縦画や、縦画から方向転換して左へ向かう横画は1画で書くことはできません。いったん筆(ペンや鉛筆も含む)を離してからそれぞれ縦画や横画を書くことになります。

大原則 その2

同じ箇所を始点とする縦画と横画は、縦画を先に書く原則があります。

〈口〉を例にとると、縦画が1画目、横画から縦へ転折する画が2画目になります。

大原則 その3

漢字1文字を四角形の枠に当てはめた場合、左上の角から右下の角へ向けて書いてゆく原則がみられます。これは、右手で書くことを前提に生まれた習慣でもあります。

前例同様に〈口〉を例にすれば、縦画が1画目、横画から縦へ転折する画が2画目になり、最後に下の横画を引いて〈口〉が完成します。その際、1文字全体からすると左上から右下へ向けての筆順原則が存在することが理解されると思います。

大原則 その4

左右対称な漢字の場合は、中心を先に書き、その後、左、次に右の順に書き、左が先の原則があります。

〈小〉を例にとれば、まず中心の縦画を書き、続けて左部分の左払い、最後に右のトメを書いて〈小〉が完成します。ここから、〈ビャン〉においても、中心にある〈言〉や〈馬〉を先に書いて、それからそれぞれ左、右の順に書いていく筆順を見出すことができます。

大原則 その5

部首を書く順序には伝統的な習慣があります。同じ「ニョウ」(繞)でも、「ソウニョウ」(走繞)は先に、「シンニュウ(シンニョウ)」(之繞)や「エンニョウ」(廴・延繞)は最後に書く。つまり、〈ビャン〉はシンニュウの漢字なので、シンニュウは最後に書くことが分かります。

〈ビャン〉の筆順を考える

上記のほかにも筆順の原則はありますが、以上5つの大原則だけでも〈ビャン〉字の筆順は自然と見えてくるはずです。

シンニュウは最後に書く習慣がある部首ですから、まず〈穴〉(アナカンムリ)を書きます。その後、中心にある左右対称の部分を上から下へ向けて書いていきます。

まず〈言〉の後に左の〈幺〉、次に右の〈幺〉。続いてその下の〈馬〉の後に左の〈長〉、次に右の〈長〉。さらにそれらを一つの中心部と考えて、左側の〈月〉(ニクヅキ)が先で、その後に右側の〈刂〉(リットウ)を書きます。

その上で、その下部の〈心〉。そして最後に〈辶〉(シンニュウ)を書くことで、総画数58画の漢字が仕上ります。

〈ビャン〉の筆順の概略的な流れ。

〈穴〉5画、

〈言〉7画、〈幺〉3画、〈幺〉3画、

〈馬〉10画、〈長〉8画、〈長〉8画、

〈月〉4画、〈刂〉2画、

〈心〉4画、〈辶〉4画、

総画数は58画となる。

ただし後述の通り、筆写(書写)の場合、

総画数が異なることも。

〈ビャン〉字の筆順を全体的に説明しましたが、加えて部分的に筆順で気になる箇所を3点、解説しておきます。

幺

音読みは、「ヨウ」。訓読みは、「ちいさい」。〈糸〉の上半分なので、糸の切れ端、そこから「ちいさい」の意味を表すようになったといいます。

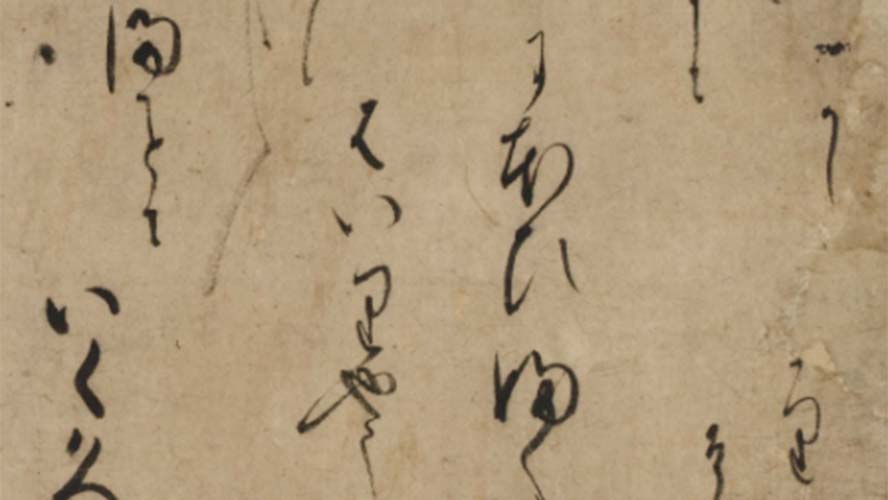

〈糸〉同様に、その1画目は画数で混乱する漢字です。これは、筆写(書写)体と印刷字体のデザインの差異による混乱です。印刷字体、とくに明朝体では1画目が2画に分けてデザインされています。一方、筆写(書写)体ではこれを1画で書くことも、2画で書くこともあります。九成宮醴泉銘では、「…可蠲茲沈痼…」の〈茲〉を見ると、2つ並んだ〈幺〉の初画を、一方は2画で、もう一方は1画で書いています。1画で書くか、2画に分けるかの、ちょうど境界線のような部分です。つまりどちらでも構わないということです。ささいなところに変化をつけた欧陽詢は、さすがに名人ですね。同じ九成宮醴泉銘の〈糸〉(イトヘン)は多く2画に分けて書いているので、欧陽詢も2画の方が書き易かったのかもしれません。

篆書ではこの部分を曲線1画で書くので、その意識が辞書などの編纂には影響し、1画として扱われてきたことが推測されます。したがって、混乱のないように漢和辞典の画数や「筆順指導の手引き」では1画として扱われています。

画数というのも、実際の筆写とは矛盾することがありますので注意が必要です。

「…可蠲茲沈痼…」の〈茲〉。

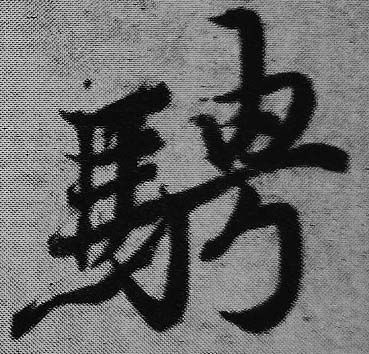

馬

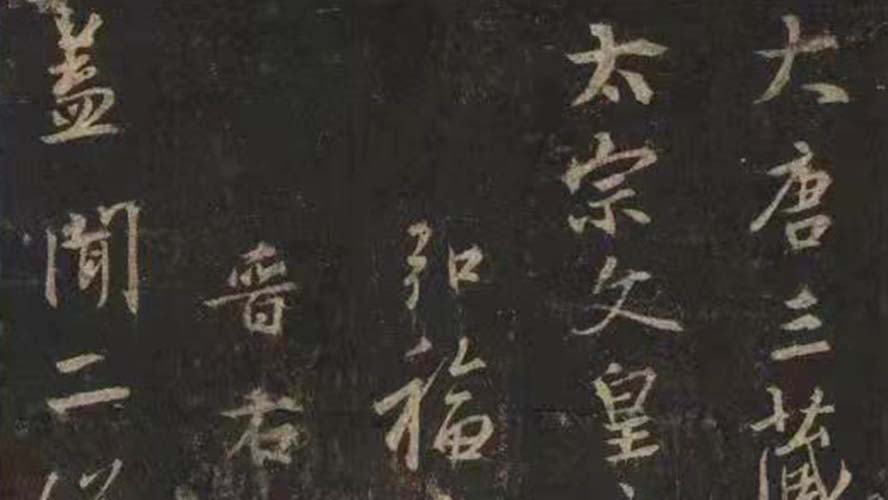

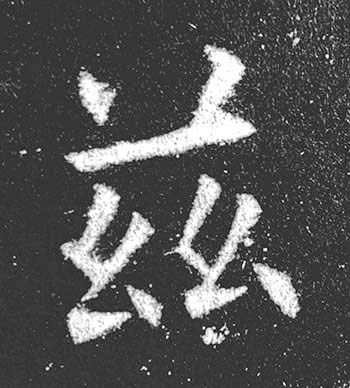

〈馬〉は、「筆順指導の手引き」に基く学校教育での筆順と、伝統的な筆順が大きく異なる漢字です。

学校教育では、左上から右下へ向けて、また横画より縦画が先、さらに上から下への原則に従って、縦→横→縦→横→横→横から転折して縦、そして4つの点、と教えています。

ところが伝統的な〈馬〉字の筆順は、縦→横→横→横→横から転折して縦、その後、縦画を書いてから4つの点へと移ります。特に行書では、縦画から4つの点への筆順の方が、筆意も自然のように思われます。

〈馬〉の筆順がよく分かる。

辶

よくシンニュウ(之繞)では、1つ点のシンニュウ(之繞)と2つ点のシンニュウ(之繞)が問題になりますが、これは基本的には同じシンニュウ(之繞)です。

昭和24年(1949年)に「当用漢字字体表」、つまり新字体(当用漢字体・現在の常用漢字体)が示されるまでの旧漢字(旧字体・康煕字典体・繁体字)では、シンニュウ(之繞)の点は2つです。これは古いものほど優れているとされた『康煕字典』編纂当時の考え方に基き、楷書より古い隷書の2つ点のシンニュウ(之繞)が印刷字体のデザインに応用されたからと考えられます。しかし、その当時でも楷書は点1つのシンニュウ(之繞)が書かれていました。印刷と筆写で楷書の字体が相違することがここに起こりました。

「当用漢字字体表」は、そのような印刷字体と筆写体との乖離を解消することも目的として改革されたわけですので、当用漢字のシンニュウ(之繞)は点1つで統一して示されました。ところが、当用漢字に入らなかったシンニュウ(之繞)を含む漢字は2つ点のまま、印刷物で使用され続けられました。

そこから、1つ点と2つ点のシンニュウ(之繞)問題が発生することとなります。たとえば、「坪内逍遥」と書くとき、〈逍〉は2つ点、〈遥〉は1つ点でないと○がもらえないといった、無意味な書き分けを強要する教員もいました。

したがって、〈ビャン〉を書くときは、わざわざ点2つを厳守する必要はありません。点1つでも問題はありません。あるいはその方が自然です。

〈遥〉字も、旧字体では〈遙〉です。〈麺〉のバクニョウ(麦繞)も考え方は同様です。

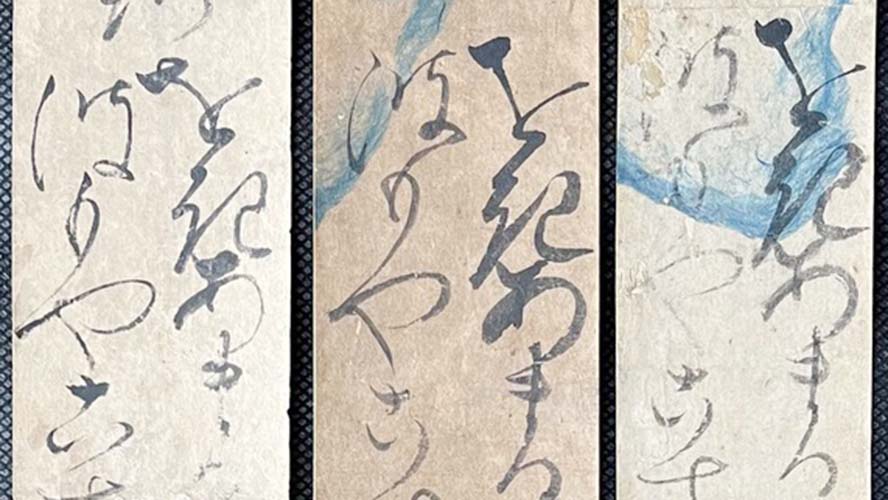

〈ビャン〉は日本の当用漢字表、そしてその後これを引き継いだ常用漢字表に入るべくもありませんから、印刷字体の多くは2つ点のシンニュウ(之繞)のままです。しかし、冒頭の写真にある中華料理店の看板は、点1つ、見事な筆致で書かれているのも、大いに参考になるところです。

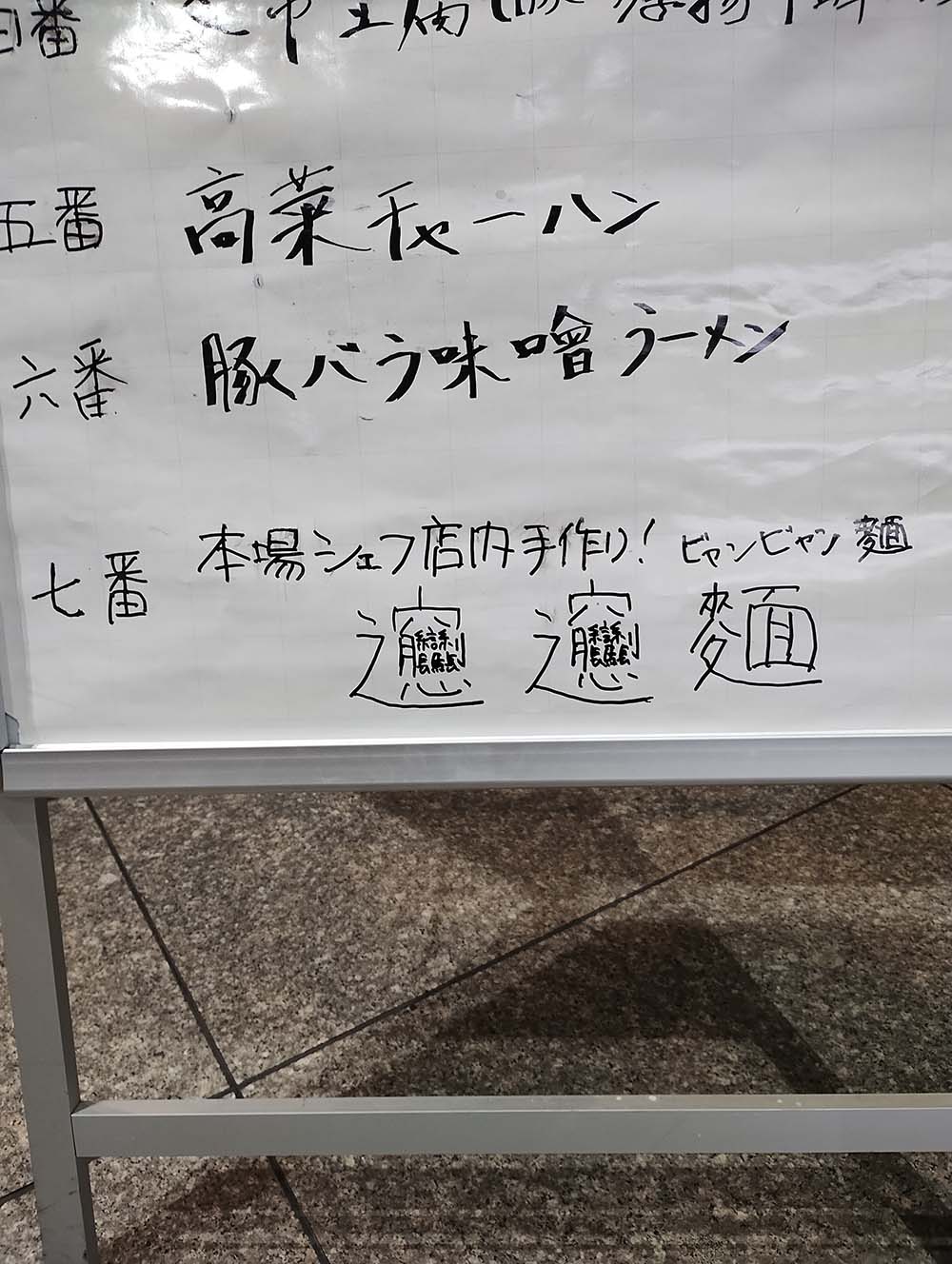

下記のマジックペンで書かれた看板も、点1つで書かれていますが、シンニュウ(之繞)を明朝体のデザイン通りに書いているので、少々ぎこちない印象は受けます。でも手で書いているので親しみがわき、私はつい入店し、注文をしてしまいました。

中華料理店 ランチメニュー看板。

今回の質問は、一見「おバカな質問」に見えますが、筆順のさまざまな基本的原則を理解するチャンスをはらんだ質問でした。このように身近なことから向かうと、難しさ、堅苦しさを抜きに、理解できますね。どうぞ、日々目にする文字から、書道そのものを楽しく理解していってほしいものです。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

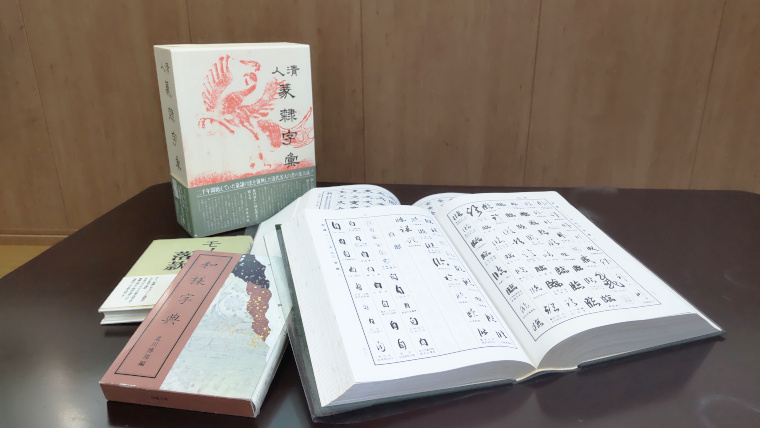

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。