疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q 「漢字かな交じりの書」を書くときは、漢字とかなで墨を変える?

この春から書道教室に通っています。書道具専門店で、「漢字用の墨」と「かな用の墨」が売られていました。すると、「漢字かな交じりの書」を書くときは、硯と筆をそれぞれ二つ用意して、漢字とかなで、墨を変えて書いた方がいいでしょうか?(30代女性、会社員)

A 変える必要はありません。とても重要な問題をはらんだ質問です。

松烟墨と油烟墨

大バカな質問ですが、とても重要な問題をはらんだ質問でした。まずストレートに、質問にお答えします。「漢字用の墨」でかなを書いても構いません。同じく、「かな用の墨」で漢字を書いても結構です。「漢字かな交じりの書」をいずれの墨で書いても問題ありません。

ただ、漢字書道、かな書道の特性がないでもないので、それを考慮して、業者もしくはその書道具専門店が、初心者にわかりやすい表示をしたのだろうと思われます。

ご存知のとおり、墨は原材料となる煤(すす)の違いから、松烟墨と油烟墨に大別されます(松煙墨・油煙墨の表記でも同意)。ただし古くは、松材を燃やして出る煤を原材料とする松烟墨のみでした。

中国では松林の広がる黄山一帯が松煤の一大産地で、同時に松烟墨の生産地になりました。聞くところでは、採煤の煙突が麓から山の頂上付近まで、まるで竜が山裾を這(は)うように築かれていたといいます。当然、頂上付近の煤が最も粒子が細かく、この煤から造られた最上級の墨を「頂烟」とよぶようになります(後世には、特段高級でもない墨にも「頂烟」の文字が入ったものもありますので、ご注意ください)。

それでも松材から採った煤は、粒子の大きさにムラがあり、さらに数十年すると煤の粒子そのものの経年劣化で、変形していく特性があります。電子顕微鏡で見ると、その粒子はまるで金平糖、あるいは風邪薬のCMに出てくる喉イガイガのイラストのようです。そのため、松烟墨は同じ黒でも、複雑な光の反射からさまざまな光彩を発揮し、世に「青墨」ともいわれるグレー系の墨色を帯びることになります。色とは、反射なのです。

明時代になると、程君房や方于魯といった名匠により、植物油を原材料にした油烟墨が開発されます。こちらは油を灯芯で燃やし、炎の直上に採烟皿をセットして煤を採るので、粒子は均等に近く、松烟墨のような経年による粒子の破裂は比較的起きない性質で、墨色は黒々、漆黒の艶を保っています。

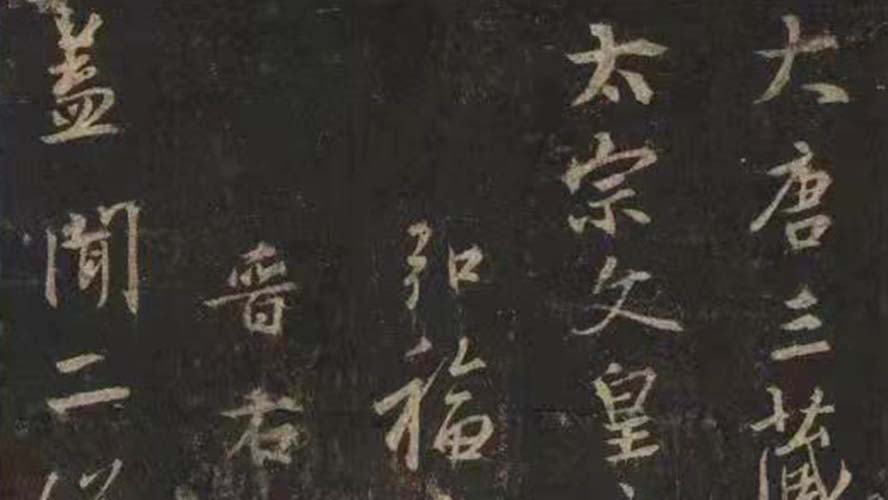

今でこそ気軽に手に入る植物油ですが、かつて油は貴重なものでした。20年ほど前、清代名家の名品を並べた展覧会では、康煕帝や乾隆帝など一部の特権階級の書のみ漆黒の油烟墨を使用し、他の中国書道史に名を残す名家たちの作品は、青みがかった墨色、つまり松烟墨で書かれていました。油烟墨がいかに貴重品であったかを納得した次第です。

現在、松烟墨と油烟墨の価格が逆転しているのは、採油方法の改良により原材料となる植物油の価格が下がったこと、日本では明治時代に小学校教育がはじまったことで、少年時から集団に加わっていた松煤生産の後継者が絶たれ、松煤の生産量が極端に減ったこと、さらには外来のマツクイムシの被害で、松林そのものが激減したことなどが理由として考えられます。

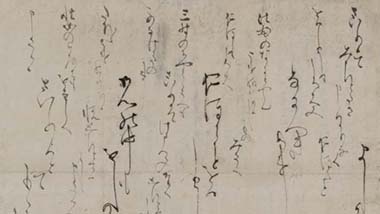

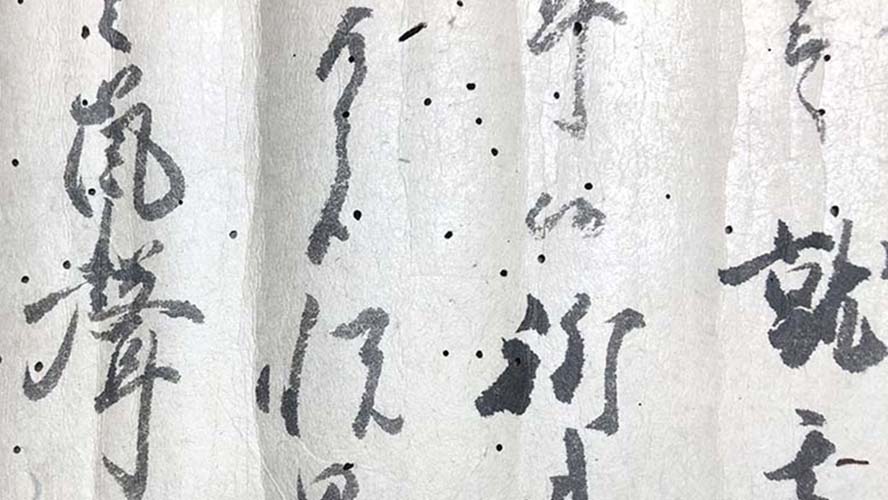

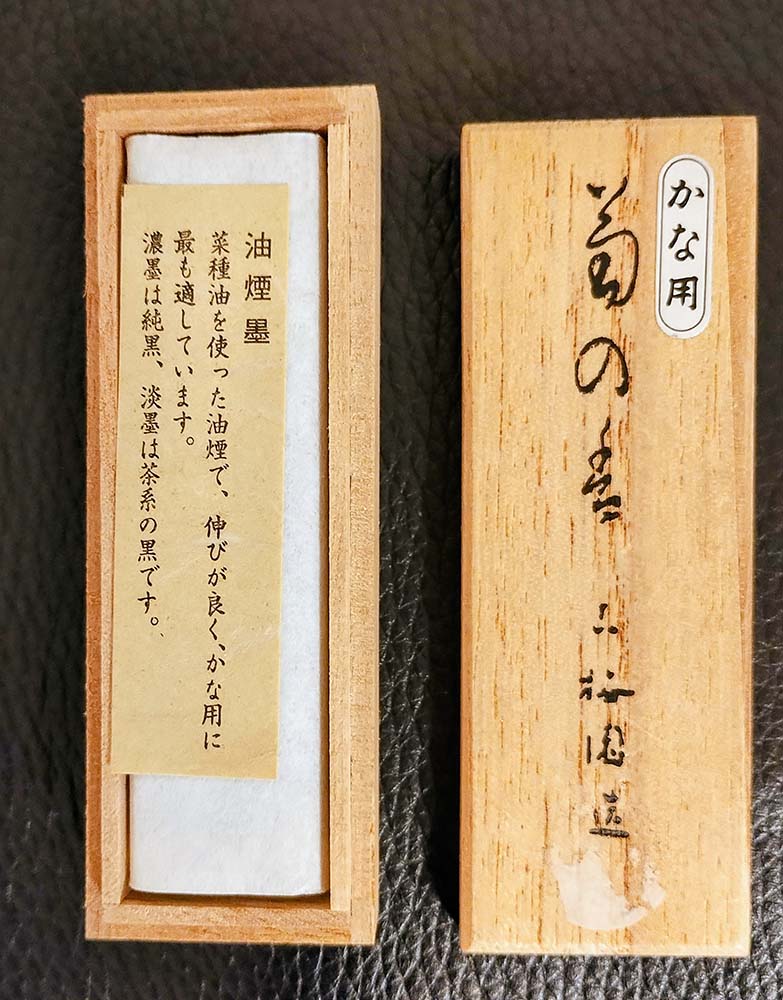

ところで、かな書道は主として上代様、つまり平安時代の宮廷で書かれた細線のかなを一つの典型とします。そして小さな文字を細い線で、礬砂(ドーサ)を引いた料紙に揮毫するのが一般的です。つややかな細い線を、色や模様のある料紙に書くには、黒々とした強い墨色が求められます。墨色がしっかりしていないと、文字の線が料紙の装飾に負けてしまうのです。このような観点から、墨色が黒々とした油烟墨を、「かな用の墨」とすることが多いようです。初心者にはなかなか理解しにくいので、一言で「かな用の墨」となるわけです。

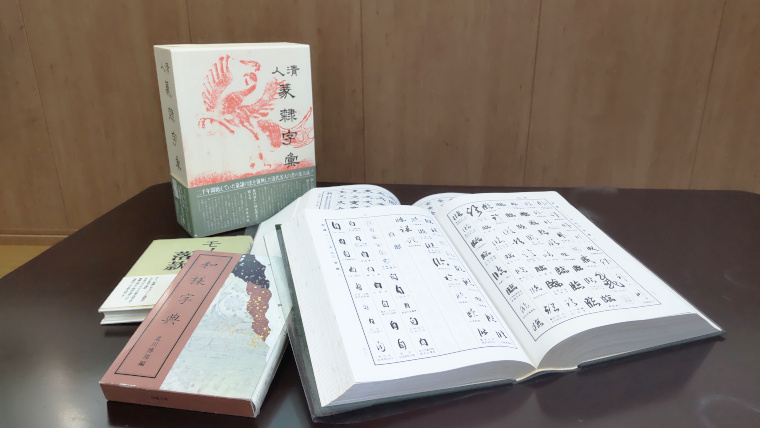

かなは文字が小さいので、筆も小さく、墨の消費量も漢字に比べると大量ではありません。そのため「かな用」と表記された墨は、原材料の煤質が高級な、サイズとしてはさほど大きくない油烟墨が多いようです。

ならばといって、漢字用の墨がみな松烟墨というわけではありません。前述のとおり、松烟墨そのものが貴重な時代に入りましたので、現在では「漢字用の墨」として販売されている墨も、その多くは油烟墨です。

ただし、油烟墨として販売されている墨がすべて植物性の油烟墨というわけでもないので注意が必要です。石油から取り出した煤(カーボンブラック)をブレンドして、墨の価格を抑えているものもあります。既に清時代からこの手法があったと聞きます。和墨サイズ1丁型(約15グラム)の墨で価格1万円前後が、100%純粋な植物性油烟墨かそうでないかの一つの目安だと業者の営業担当者から聞いたことがあります。

初心者にわかりやすい表示をしたもの。

「漢字かな交じりの書」を書くときに、

漢字とかなで墨を変える必要はありません!

現代書道の克服すべき課題

さて、ご質問のように「漢字用の墨」「かな用の墨」があるというのは、書道の世界に「漢字書道」と「かな書道」という大きな仕分けがあることをよく表しています。漢字書道は中国の書と同様に漢詩・漢文を揮毫するもの、これに対してかな書道は前述のとおり、平安時代中期以降のいわゆる「上代様」を典型とし、主に和歌を揮毫するものと考えるのが一般的です。

しかし、文字を書くのが書道ですから、その二つに限定する必要はなく、現代の日本語を書くことは、漢詩漢文や古い和歌を揮毫すること以上に現代の書としては至極自然なことで、大切なはずです。そのため30年ほど前に、高等学校芸術科(書道)では「漢字かな交じりの書」が学習指導要領に加わりました。またそれ以前から、毎日書道展には「近代詩文書」部門が、日展と読売書法展には「調和体」部門があり、規模の大きな公募展でもこの問題の克服に努めてきました。しかし、いずれもまずその名称そのものが不自然でもあり、現代の日本語を書くという至極尤もな書道がなかなか根づいていないのが現実です。

「漢字かな交じりの書」などと言わずとも、達意のために漢字とかなを交えた日本語の表記は、ひらがなの完成以降、早くから発達してきました。『平家物語』の表記を「和漢混交文」とよぶのは、漢字かな交じりの日本語表記が一つの典型となった段階のことです。

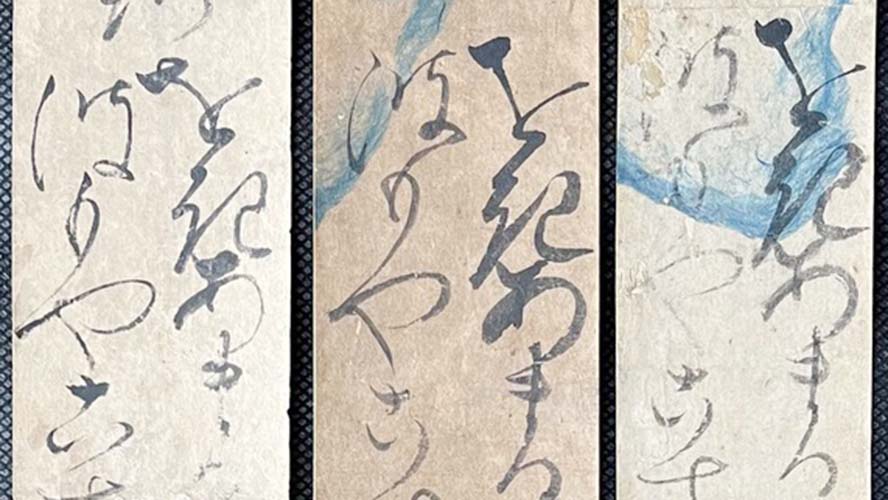

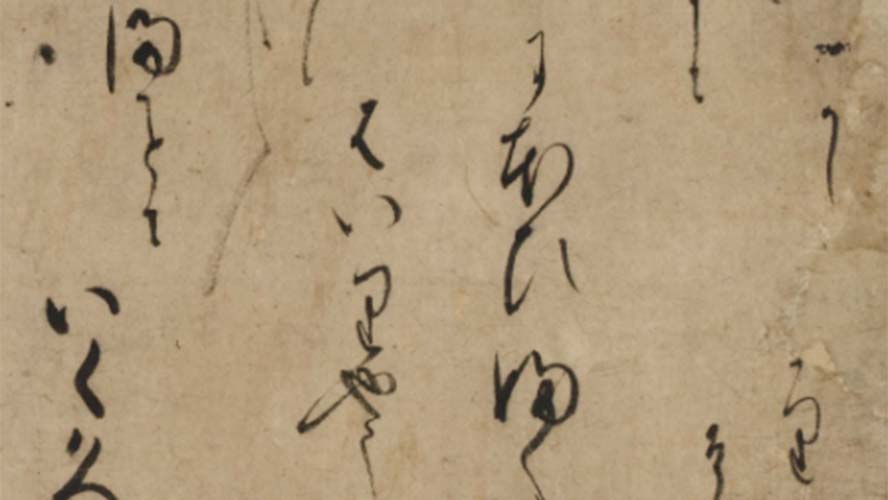

それから約700年後、ようやく明治33年(1900年)になって、それまで一音に幾種類ものかなが使われていたのを整理して、小学校の教科書では一つの音に一つのひらがなのみを使用するように通達(小学校令施行規則)が出されました。したがって、それ以降の日本人は、この時に淘汰された変体仮名とは関わることなく文字生活を送ることになります。それからもう100年以上が経過していますから、いま日本語の文字生活に変体仮名の必要はなく、古い文献を解読する場合のみその知識を必要とするものです。ところが「かな書道」では、旧態依然として変体仮名を使用し、少しでも上代様に近づいたものが貴いと信じられています。

かたや「漢字書道」はといえば、その多くは中国書道の様式美がそのまま日本に根づいたものです。中国人はそれが読めるから、それを書くことに意味があります。また日本の江戸時代の漢学者たちはそれを読んで理解し、自らもその漢文表記ができた人たちですから、これを揮毫しても違和感はありません。しかし現代、漢詩・漢文は高等学校のカリキュラムでもあまり重要視されず、多くの人が不得意意識を持っているのはたしかです。日本人の大半が、英会話はできても、白文表記の漢文は読めないというのが現実でしょう。漢詩漢文を理解しない人が「漢字書道」をやっている──これが「漢字書道」という分野の滑稽な構図です。

「漢字書道」も「かな書道」も、21世紀の日本という時空から遊離しているのに、それが書道の前提となっているところが、現代書道の最も克服すべき課題と思われます。

現代にふさわしい書のあり方とは?

ではなぜ、それらを克服できないのか。さまざまな状況がこれを拒んでいますが、私はその最大の理由を、言葉の問題と考えています。

人間は、「言葉で生きている」といっても過言ではありません。肉体が呼吸をし、食糧を摂取して生きながらえているように、精神は「言葉」を媒介にして他との関係を探りながら、自己の認識を決めていきます。物事をどう捉えるか、「世界観」というのはそのことです。世界をどのように観るか、これが世界観です。他者から授けられた言葉による情報とその集積によって、一人一人の見える世界は違ってきます。人間の可能性も、限界も、すべて言葉で左右されるともいえるのです。

日本の書道に即して言えば、最初に「漢字書道」「かな書道」という前提が存在する。するとそれを基にしてしか、人は物事を捉えられなくなってしまう。「漢字用の墨」があり、「かな用の墨」があるといわれれば、もうそこで「漢字書道」か「かな書道」かという二つに世界が限定され、どちらかの住人になる。必要に迫られても、その二つを「調和」させるとしか考えることができなくなってしまっている。まさに人間は一度自分が手にしたものに執着し、それをいつまでも正しいと信じていたい習性の生き物なのです。このことが袋小路に入ったまま、出口を見出すことのできない現代書道最大の課題と考えられます。

これまでのすべての常識を、一度忘れてみませんか。書道知識の断・捨・離をしてみましょうよ。

あえて「漢字用の墨」でかなを書いてみましょうよ。あえて「かな用の墨」で漢字を書いてみましょうよ。

そして、「調和体」などという言葉に引きずられ、漢字とかなを調和させれば、現代の日本語が書けるなどという妄想を、一度捨ててみましょうよ。

他者に分かりやすいように、心を込めて、あなたの言葉を書いてみましょうよ。

そこからしか、真に現代にふさわしい書のあり方は見えてこないと思います。言葉を断ち、すべての前提を捨てたところに、きっと未来が見えてくるはずです。

詩人の高村光太郎、小説家の武者小路実篤、歌人の会津八一、洋画家の中川一政、……20世紀だけを振り返ってみても、書の専門家ではないのに、書の評価を受けている先人たちがいます。彼らが優れているのは、前提を捨てることができたからです。あるいは現代の日本語を、過去の様式に準じてではなく、自分の字で書くことが貴いと考えることができたからだろうと思います。それこそ、「知性」と呼ぶべきものでしょう。

空海や藤原行成だって、自分の字を書いたまでです。書で自分の名前が歴史に残るなど、考えもしなかったに違いありません。それを後世が、書の典型として扱っているにすぎません。

「漢字用の墨」「かな用の墨」、それはそれとして、それを乗り越える〈ぶっ跳んだ〉知性も、ぜひ持ちあわせていきたいものです。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。