疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q 習字セットの固形墨は不要?

子供の習字セットに固形墨が入っていますが、授業では墨液しか使っていません。あの墨は不要ではないでしょうか?(30代、母親)

A 固形墨は習字セットの「様式美」。不要なのは、習字セットそのもの?

A 固形墨は習字セットの「様式美」。

不要なのは、習字セットそのもの?

習字セットの今と昔

書写では小学校3年から毛筆の指導がはじまるので、全国津々浦々の学校で習字セットが必要教材の一つとして、一括納入、配布され、代金は他の教材費と一緒に徴収されているケースが多いのではないでしょうか。

昭和47年に小学校3年生だった回答子も、プラスチックの箱に入った習字セットを使った記憶があります。黒いプラスチックの箱の蓋には「書道」の文字が、毛筆体で浮き出ていました。「雨畑硯」という題簽(だいせん)が貼られた紙箱に入った硯と、呉竹製の「ちくすい」という銘の墨だったことも今もってよく憶えています(当時は意味も考えずに、「竹水」と思っていましたが、いま考えてみると「竹翠」だったのでしょうか? 呉竹が奈良の墨屋さんだというのは、子供心にもなんとなく知っていましたが、雨畑硯が山梨県産だと知るのは、かなり後になってからでした)。

さて、弁当文化がある日本ならではの習字セットです。江戸時代の句会、つまり歌仙を巻く際に、参会者各自用に硯・墨・筆がコンパクトに入って重箱のようにいくつも重ねることのできる小さな硯箱一式が伝統としてあったので、書写教育に毛筆が復活した前後に、このような習字セットが発案されて売り出されたものと推測しています。

ただし、回答子が習字セットとお付き合いしたのは、わずか数か月でした。

夏休み明けに蓋を開けてみると、筆を中心に箱の中は白いカビだらけ。祖母が洗ってくれて、2学期からは硯は使い古しのタオルにくるみ、筆は筆巻に巻いて手提げカバンに入れて持たされました。小学3年生ですから、道具の後始末もいい加減で、湿気で膠(にかわ)が腐敗することなど考えもしなかったからでした。

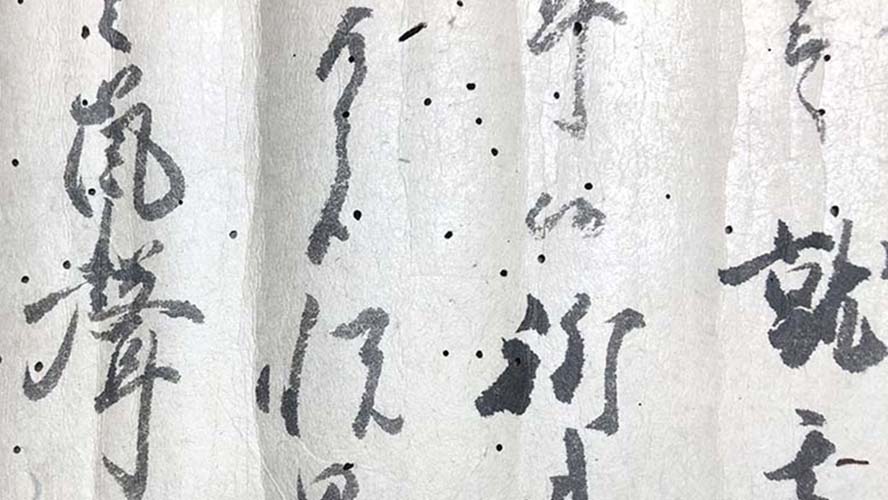

白いカビだらけ──それは、まだこの当時 習字セットに入っていた墨が、煤(すす)と膠で作られた本来の墨だったということでもあります。墨液もなくはなかったと思いますし、とろりとした「練り墨」という代物もあって、それを硯の上で水になじませながら使う製品もありましたが、まだ子供に何でも買ってやる時代でもなかったので、みな書写の時間になると墨を磨っていました。

小学校の授業は多く1コマ45分単位ですから、45分で準備し、片付けるとなると実際に書く時間が限られてしまう──そのような事情から、固形墨を磨るのではなく、墨液の使用が一般的になっていったように思われます。しかも墨液が需要に応じて大量生産になり、その結果 廉価になってきたこともその現象には寄与したのだろうと思います。また、文具店でなくとも、スーパーでも買えるようになり、コンビニの普及でここでも買えるようになり、100円ショップの展開でさらに廉価で手に入るようになっていきました。

硯と筆は?

〈墨液しか使わない〉=〈墨を磨らない〉ので、じつは硯も必要ありません。自宅で使わなくなったコーヒーカップでも事足りるのですが、それでは習字セットを製造販売している業者からすれば困りものです。気がついたらいつのまにか、硯の形をした黒いプラスチックの「硯もどき」が習字セットに鎮座するようになりました。石の硯は硯業者からそれなりの価格で仕入れなくてはなりませんが、「硯もどき」はプラスチック製ですから破格の原価でセットに組み込むことができるようになります(それでも、たぶん習字セットの価格は、以前と変わらなかったのではないでしょうか?)。

業者としては、原価を抑える成功例とも言えるでしょうが、その結果、子供たちは墨を硯で磨るという体験さえしないまま大人になることとなります。もちろん、プラスチック製の「硯もどき」で本来の硯のような、肌理(きめ)の細かい磨墨は期待できません。「硯」という漢字が石偏であることの意味も理解する可能性さえ塞がれてしまいました。

まだ習字セットに雨畑硯を入れている業者の製品でも、現在の小学生の大半はこれに墨液を垂らしこんで毎週使うので、たいていの硯は墨液が固形化し、石面は墨液にコーティングされて、つるつるの黒い氷上のような状態です。固形墨は動物性たんぱく質である膠の粘着力を利用したものですから高温で溶かすことができますが、墨液は鉱物性の石油製品、言わばアスファルト道路のコールタールと変わりありませんので、一度固まったらもう元には戻りません。

ついでに言えば、習字セットに入っている廉価筆の鋒は、100%獣毛であるものは稀になり、獣毛に見せかけた色付きのプラスチック繊維が何割か混ざっているのをよく見かけます。筆の機能としては、鋒の一本一本が尖っていることが必要ですが、均等な太さのプラスチック繊維を切断したものは獣毛のように毛先は尖っていません。

結果、筆を上げれば細い線が書ける筆ではなくなってしまいます。もちろん墨含みも悪く、一画ごとに墨継ぎをするようになります。その結果、ひたすら大量の墨液をつけて、押えつけて書く傾向が強まり、それが「元気よく書けました◎」というワンパターン評価につながる悪循環を書写教育では引き起こしています。書写教育をなぜやる必要があるのかを考えることもなく、ただ仕方なくやっている教育現場の貧困としか言いようがありません(あまり言うと嫌われるので、この話はここで止めます 笑)。

筆の筆管も竹ではなくて、昨今はプラスチック製が多いようですね。しかも、筆管の下部には数ミリ幅の黒いラインが一本引かれています。あの黒いラインの意味はご存じでしょうか。本来の筆は大抵 筆管が竹です。使用後、墨をよく洗い流したつもりでも、鋒の根元、筆管にはめ込んだ部分に墨が貯まり、やがて「墨だまり」となって、膨張し、筆管の竹が割れてしまうことがあります。それを防ぐために筆管の下部に黒い糸を巻いて締めつけるのが筆職人の仕上げです。だから筆管の下部には黒いラインがある。それをプラスチックの筆管にもデザインとして取り入れて、なんとなく筆のような雰囲気を装っています(あのラインは、もちろん島帰りの罪人につけた入れ墨ではないので、お間違いなきように)。

豊かな感受性を育むために

このようなありさまですが、習字セットには固形墨と硯がないと収まりがつきません。いわば、固形墨と硯は習字セットの「様式美」のようなものですね。

それとあのプラスチックのセット箱を製造する金型は意外と高価なので、業者は新しい金型を作ることもなく、旧来の金型のまま作り続けているだけというのも理由の一つでしょう。もちろん、固形墨の品質も言うに及ばず、粗悪な原材料(植物性の煤ではなく、石油製品)を混ぜて作られているのは明白なことです。

極論を言わせてもらうと、習字セットそのものが不要だと、私は考えています。

「良い子のみなさんは……」というフレーズがありますが、それに倣い、「良い子を産んで育ててきた賢い親御さん方に申し上げます」。

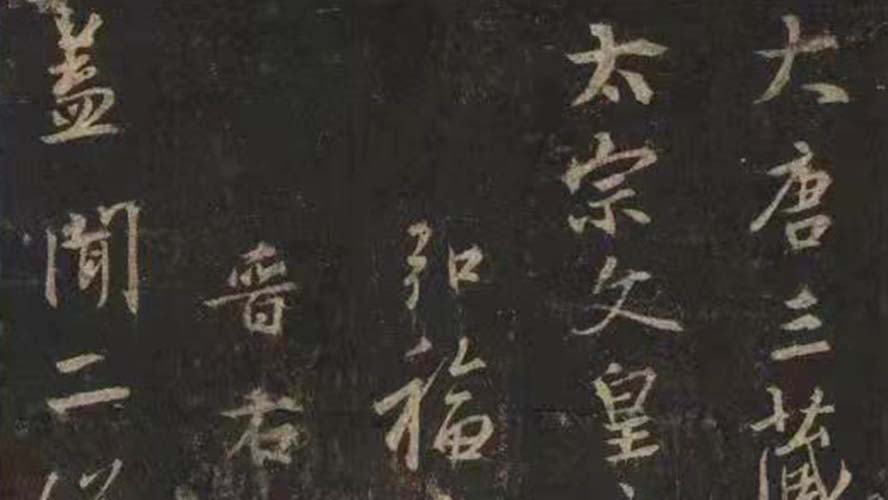

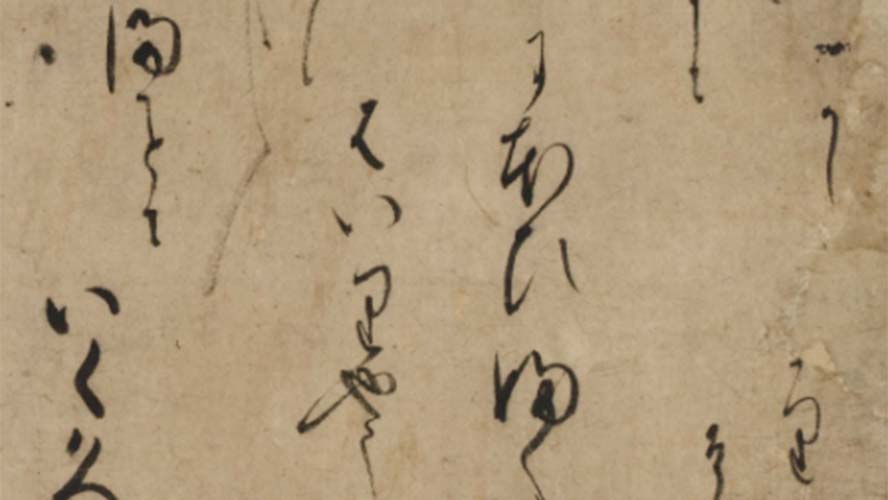

簡単便利なものばかりを我が子に与えずに、高級品でなくてもいいので、せっかくだから少しでもホンモノの道具を使わせてみませんか。石の硯、植物性の煤と膠を練って作られた固形墨、そして筆職人さんが獣毛を丁寧に厳選して仕上げた筆、そして100円ショップで売っているようなパルプの半紙ではなくて、なめらかな手漉きの和紙、……。その感触を知ることこと、経験させることこそが、教育の勘所だと思うのです。もちろんわが子が専門の書家になるわけではなくても、ホンモノを知っているその経験から得た感受性が、自分に最も適した人生選択のできる人格を育ててくれるはずですから。

一括納入されたものをただ受け取る方が楽ですが、文房具店や、できれば書道用具専門店にお子さんと一緒に出かけ、一つ一つを手に取って、本人に選ばせてください。そしてタオルで硯を包み、筆を筆巻に巻いて、箱にお子さんと一緒にセッティングしてみてはいかがでしょう。なるべくお子さんにやらせてください。「手はかけずに、目をかけて」その実践こそが、教育です。

箱はきれいな菓子の空き箱でもいいし、ニトリでも無印にでも、これまたお子さんと一緒に出掛けて買うのも教育です。丁寧に一つ一つを経験させる──それこそが教育だと思うのです。

19世紀や20世紀の優等生が持っていたような能力のかなりな部分は、今後生成AIが肩代わりしてくれる時代になろうとしています。世界が大転換しています。親の古い思い込みで、わが子を時代遅れにしないようにしてほしいものです。

豊かな感受性をもって、自分でものごとを判断できる人格の養成を、書写に関する取り組みでも疎かにしないでほしいというのが、私の願うところです。

習字セットの多くは専用のバッグと一体となって販売されているが、

なかには、好きなバッグやランドセルに入れられるものも。

そこには、基本的な書道用具の一式が入っているのだが……。

図版出典:写真AC

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

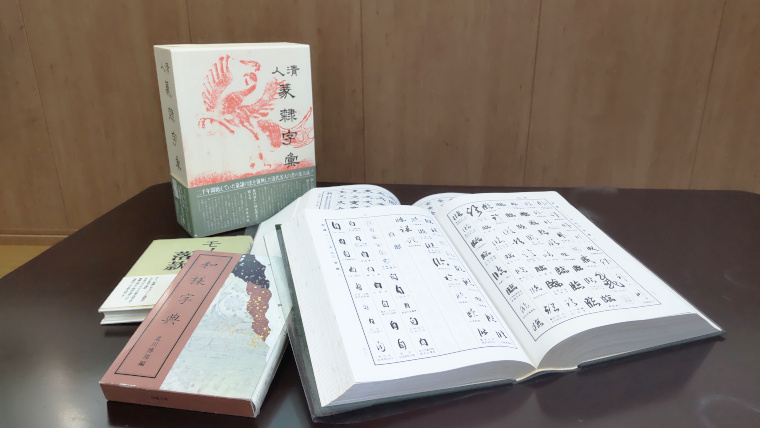

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。