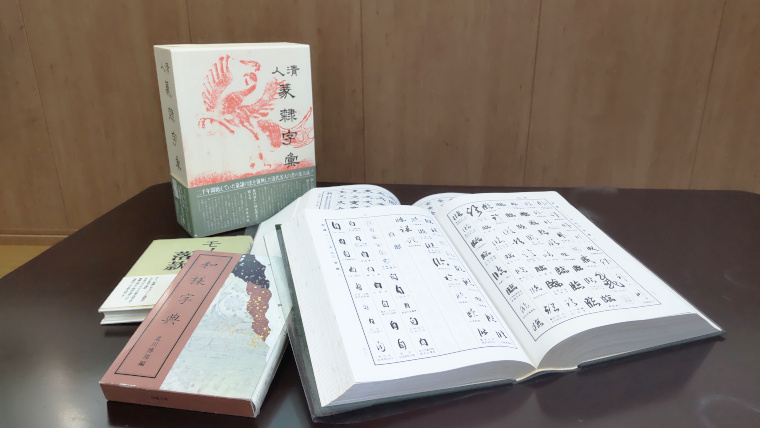

増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第39回 寛永期の書 ─手紙を中心に─(1の下)

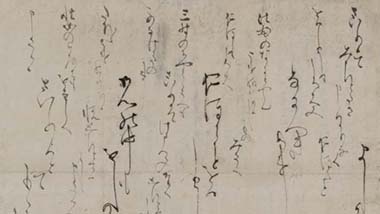

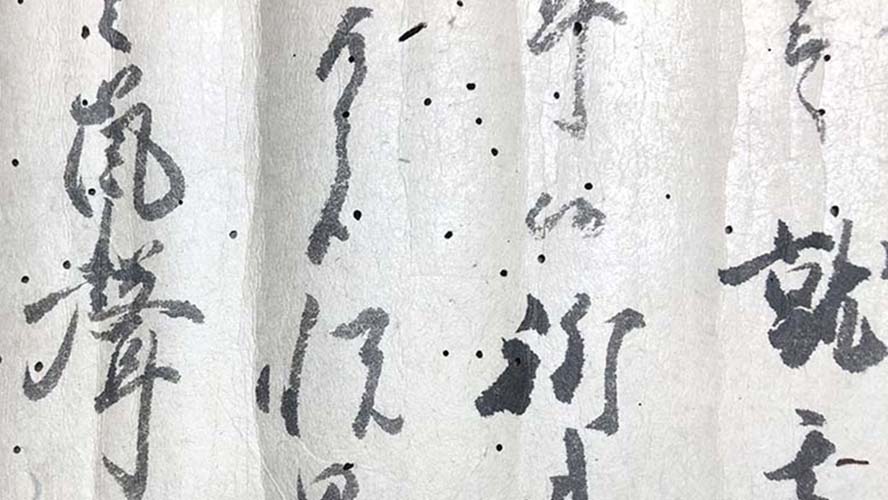

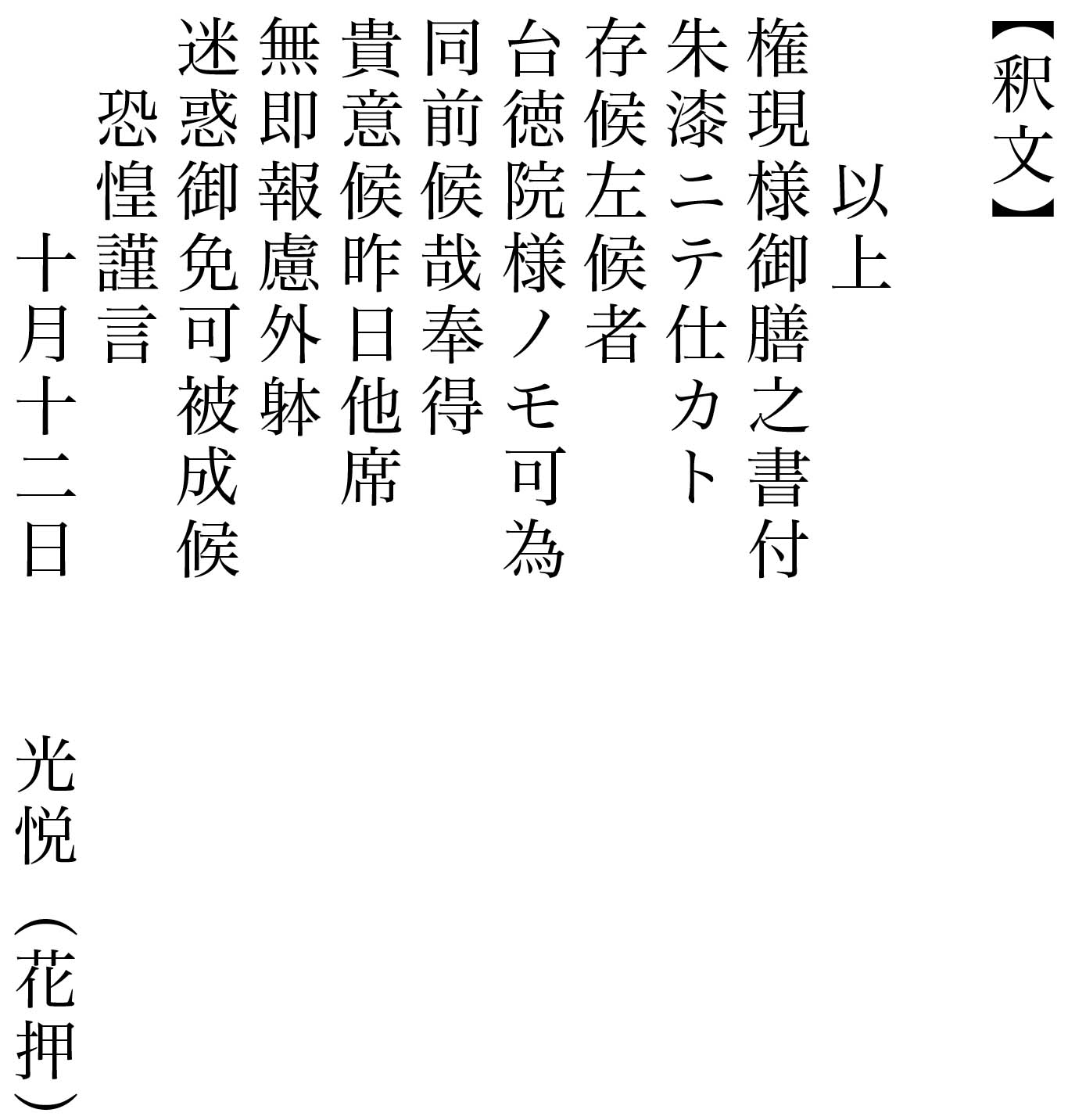

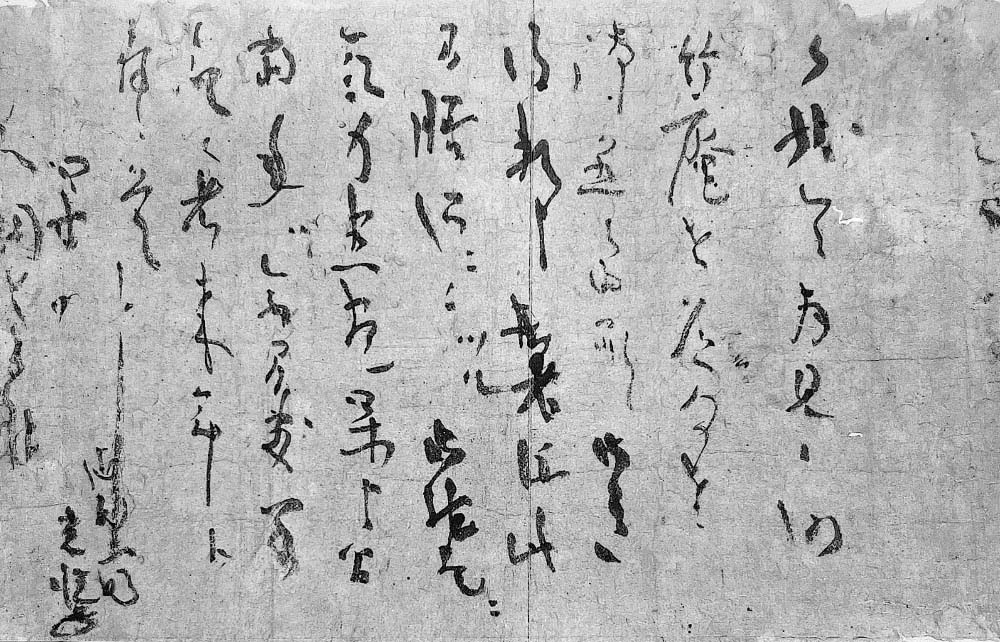

ここで、光悦の手紙から晩年の書の姿をうかがってみることにしよう。次の2通は、寛永半ばごろに書いたことの判明する、光悦としてはもっとも晩い時期の手紙である(図1)。

(個人蔵 27.7×44.5cm)

出典:『光悦』(1964年 第一法規出版)

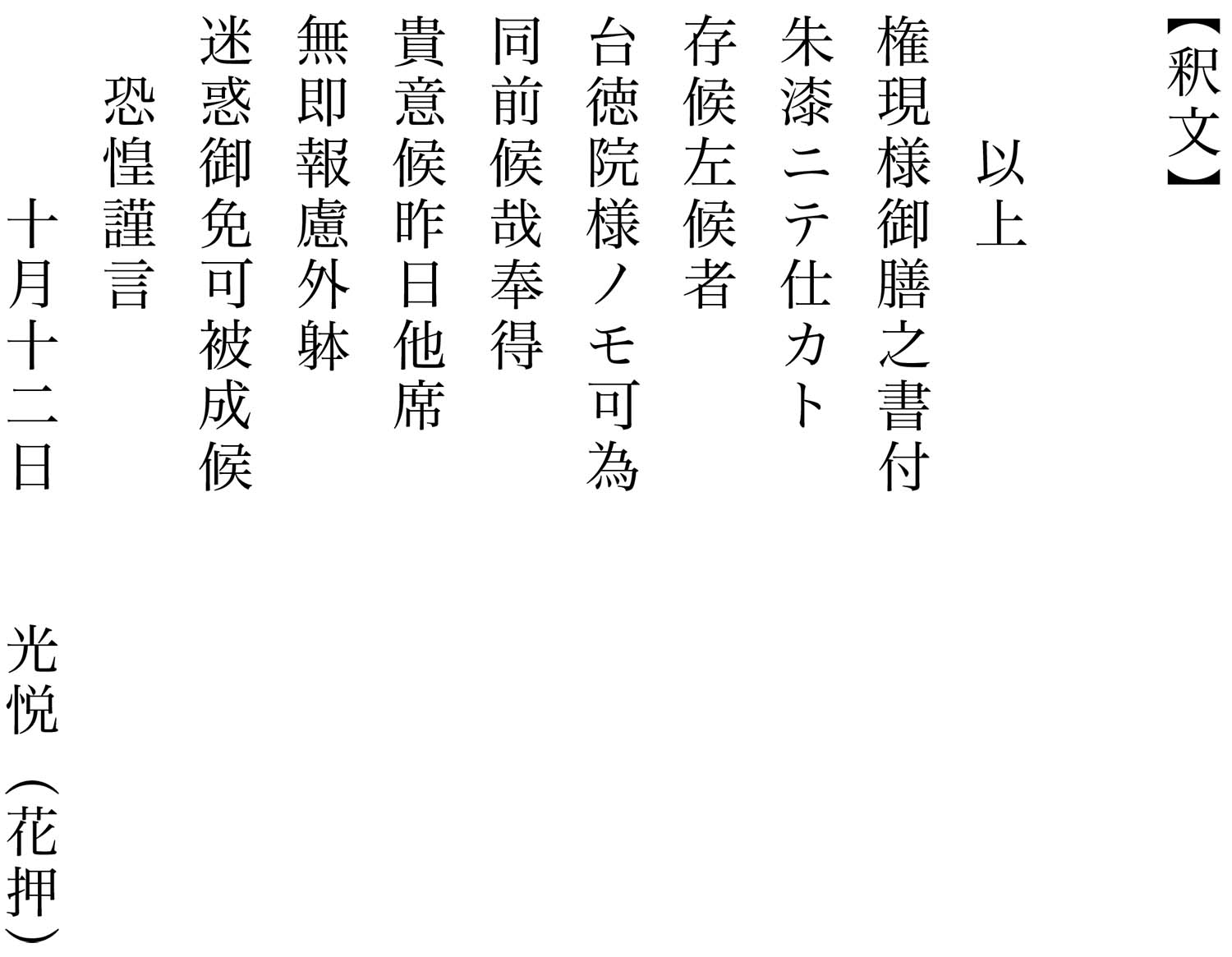

大意は次のようである。

「権現様(徳川家康)」の「御膳」の「書付」を朱漆塗にすると承知しております。それならば、「台徳院様(徳川秀忠)」のも同様ということでよいのでしょうか。貴方様のお考えをお聞かせ下さい。昨日は他席をしまして、即報できず、失礼いたしました。お許し下さい。

文中にみえる「権現様」、「台徳院様」というのは、それぞれ家康、秀忠没後の追諡号(ついしごう)である。したがって、ここにいう「御膳之書付」とは、おそらくこのふたりの仏壇に供える膳の書付と考えられる。

この仕事を光悦に依頼した人物を考えてみると、たぶん、徳川幕閣かもしくはそれに近い人物だったろう。しかし、残念ながらこの手紙は宛所を欠いているから、正確にはわからない。

また、次のようにも考えることができる。幕府から依頼された「御膳之書付」をするにあたり、依頼者側に意向を尋ねているわけだから、実際に書き付けをするのは漆職人かも知れない。となると、光悦は幕府と漆職人との間に立って色を尋ねているということも考えられなくはない。

要は、書き付けを依頼されている人は光悦自身なのか、漆職人かという点である。決め手はないけれども、私は能書家としての光悦がこれを依頼された可能性は高いとみている。

さて、二代将軍徳川秀忠(1579~1632)の逝去は寛永9年正月24日のことだったから、この手紙の「十月十二日」はこの年以降、光悦の亡くなる前年(寛永13年)までであり、いずれにせよ光悦最晩年の手紙と見てよい。

これを書として眺めた場合、ここには大きな特徴がある。前回までに見てきたような、寛永初年の書に比べると、運筆の不自由さはいっそう増していて、たいへんに心もとない筆遣いである。

さらに具体的に見てゆこう。1行目「権現様御膳之」を書いている気力は2行目まではとても継続できていない。2行目「仕」あたりで、力がいったん戻るかに見えるものの、すぐにまた衰えてしまう。墨継ぎをするたびごとにそのくり返しがみられる。たいへんに息の短い書なのである。

これまでは、円弧が上手く書けない不自由さを指摘したわけであるが、この手紙を見ると、漢字の縦の直線すら不安定になっている。たとえば、冒頭の「権」の木偏あたりの線にはまだ乱れがみえないけれども、「御膳」の「御」の終筆にあたる縦線などは湾曲し、終筆で力を抜いたあとの動作が不自由になっていることがわかる。随所にこうした運筆の破綻がある。

行の中心が左右に揺れているばかりか、書き進むにしたがって行間は狭まり、運筆の乱れは増す。書止(かきどめ)文言の「恐惶謹言(きょうこうきんげん)」はことに窮屈である。日付の「十月十二日」も同様である。この手紙は、光悦の書が寛永9年以降にどのようなものとなったかを端的に物語っている。

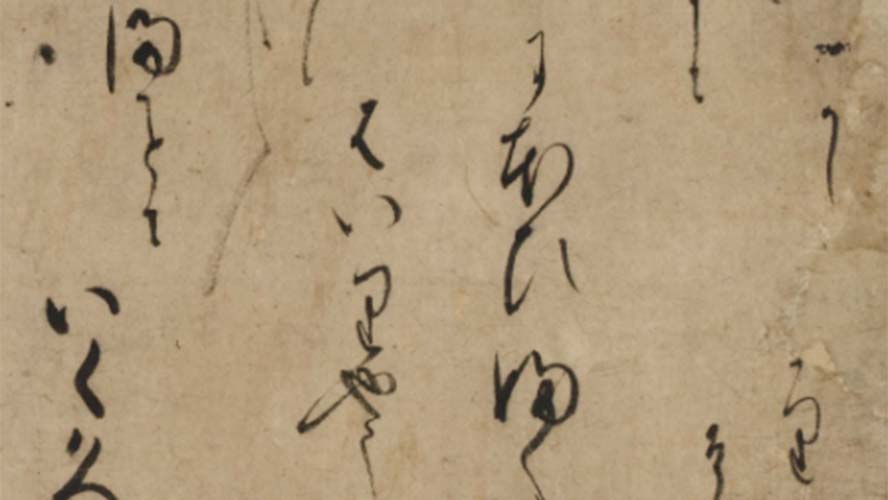

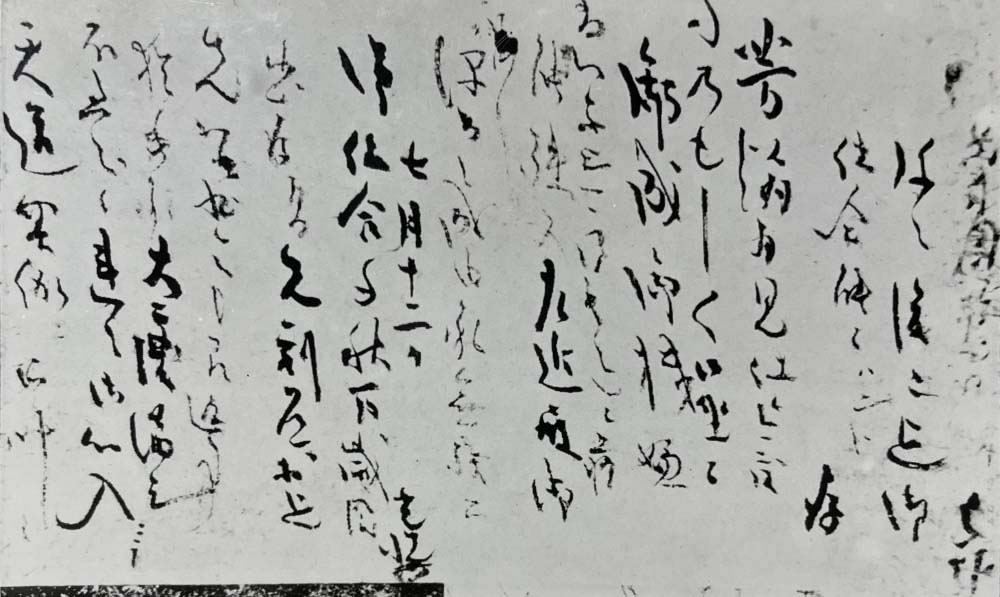

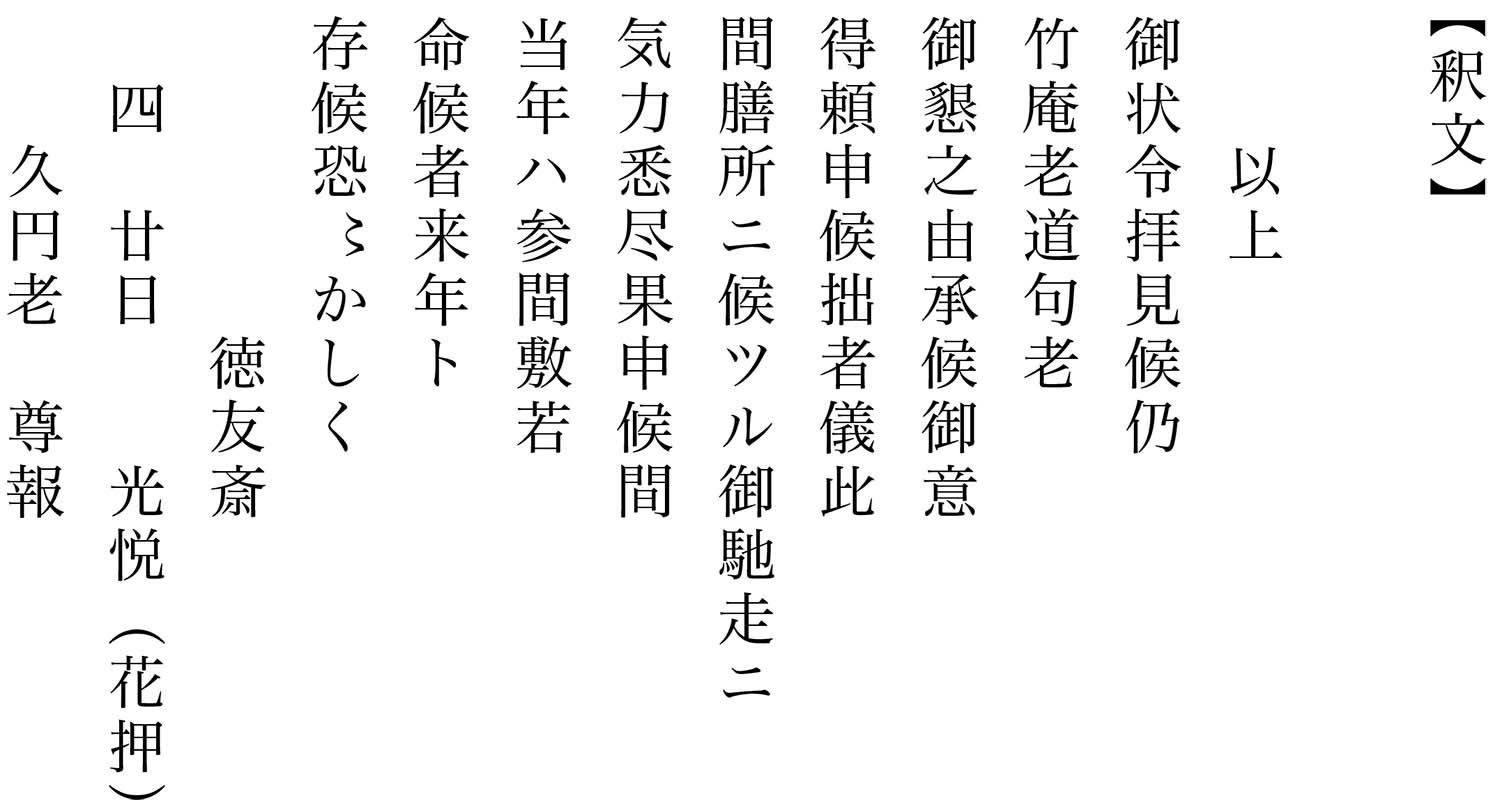

2通め。「菅織部正(すがぬまおりべのかみ)」宛の手紙である(図2)。

出典:『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

読みと大意は次のとおり。

お手紙を拝見しました。今度の(将軍の)お成りにおいては、ご機嫌よく、左近殿(定芳の息菅沼定昭 1625~1647)をお褒めいただいた由、「千秋万歳(せんずまんざい=まことに)」めでたいことです。先ほど道於(どうお)まで手紙を書きました。お返事を詳しく承りました。大慶です。満足この上もありません。いつもご丁寧なこと、まことに冥加に叶うものです。いよいよ、後々まで首尾よいことであろうと存じ、頼もしいことです。なお、参上した折にお話をします。

宛所となっている「菅織部正」は、菅沼織部正定芳(1587~1643)で、近江国(滋賀県)膳所(ぜぜ)の城主(31,500石)である。

寛永9年(1632)正月に大御所徳川秀忠が亡くなり、その翌10年に1周忌が執り行われる。そしてさらにその翌11年の7月には、徳川家光が3度目の上洛を果たす(このあと、将軍上洛は幕末まで中断することになる)。本状は家光が上洛の途次、膳所(ぜぜ)城に立ち寄ったときのことを述べているのである。手紙の内容を裏付ける記事が、『徳川実紀』(寛永11年7月)にあるので次に引いておこう。

九日 矢橋より御船にて。膳所城にいらせ給ふ。城主菅沼織部正定芳が子左近初見し奉る。

十日 膳所御滞座。天守御覧あり。菅沼織部正定芳饗し奉り。又御船にめして湖水を遊覧し給ひ。和歌を詠じ給ふ。此とき志津御佩刀及時服。金銀たまはり。長子左近定昭時服。銀たまはり。家司三人拝し奉りて時服下さる。

十一日 御入洛により。ことに行粧をかいつくろひ。供奉上下の威儀厳粛たり。これを拝せんとて都鄙近国の男女。膳所より京まで立錐の地もなく群集せり。

元和9年(1623)の上洛のおり、将軍宣下を受けた徳川家光は、寛永3年(1626)後水尾天皇の二条城行幸のために再び上洛をはたす。その後、寛永11年(1634)には、冷え切った対朝廷への関係修復と威圧を企図して3度目の上洛を敢行したのである。このときは30万人の軍勢を誇示する近世前期最大級のものだった。家光はその上洛の直前、7月9日から11日にかけて膳所城に宿泊したことがわかる。

手紙に見える光悦の書は、前掲の手紙と比べて、あまり変わるところは見えない。ということは、この時期の健康状態も比較的に安定していたのかもしれない。

書を詳しく見てゆこう。第1行目「芳翰」は、わりと大きく書き始めているけれど、行末はややすぼまってしまった。意図してこのように書くことはないはずである。こうした書の特徴は、当時の光悦にはしばしば見られるようである。

下部の「今度」はたいへんに小さくなってしまって、1行内でのバランスは保たれていない。2行め冒頭では再び大字に戻るが、同様に書き進むにつれて力が抜けてくる。行を追って運筆はもどかしく、特に手紙の後半、運筆の乱れがはっきり見えている。本文中ほど(返し書きの末尾)の位置に書かれる日付と名乗り、花押も息切れしてみえる。

光悦が亡くなる2年少し前の書の姿。このように変貌を遂げてもなお、光悦は筆を執っている。書家としての執筆への意欲はまさに敬服に値すべきものであろう。

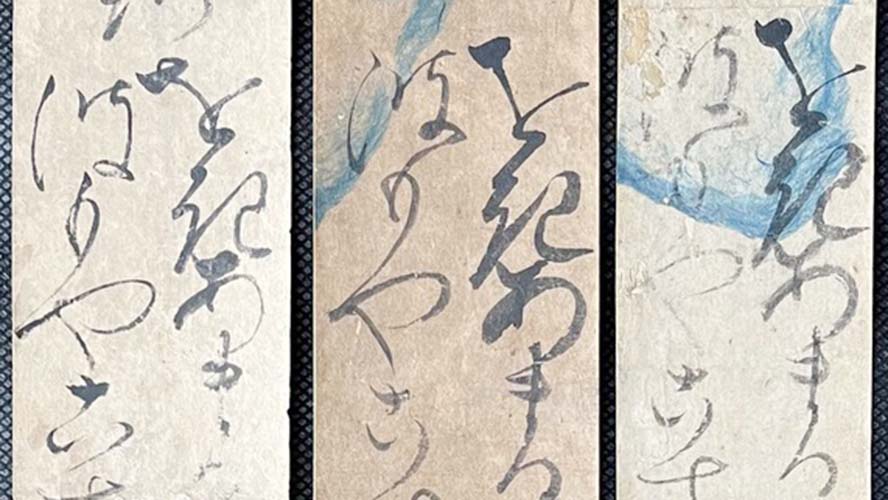

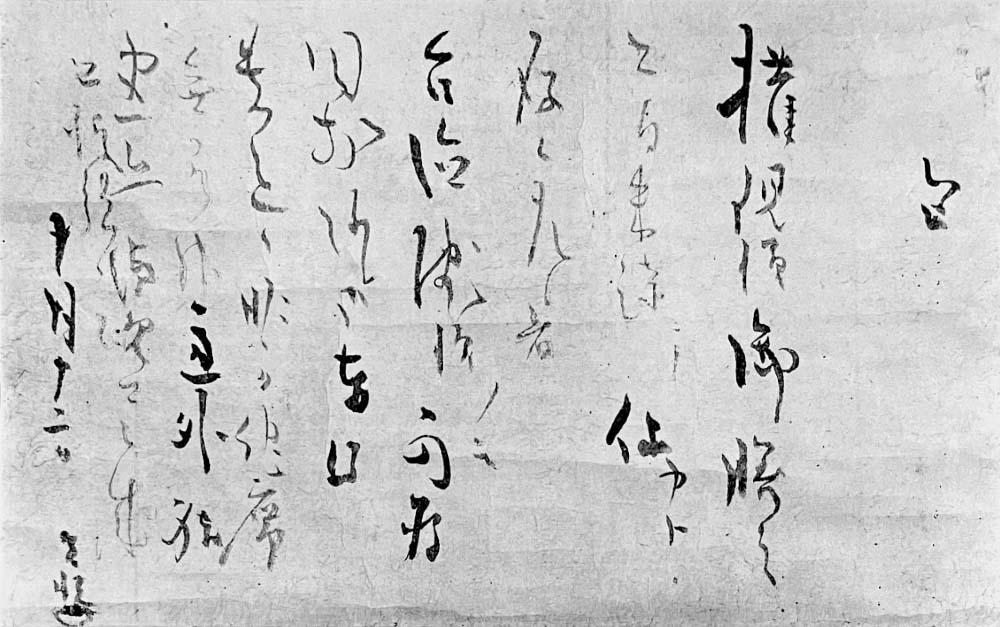

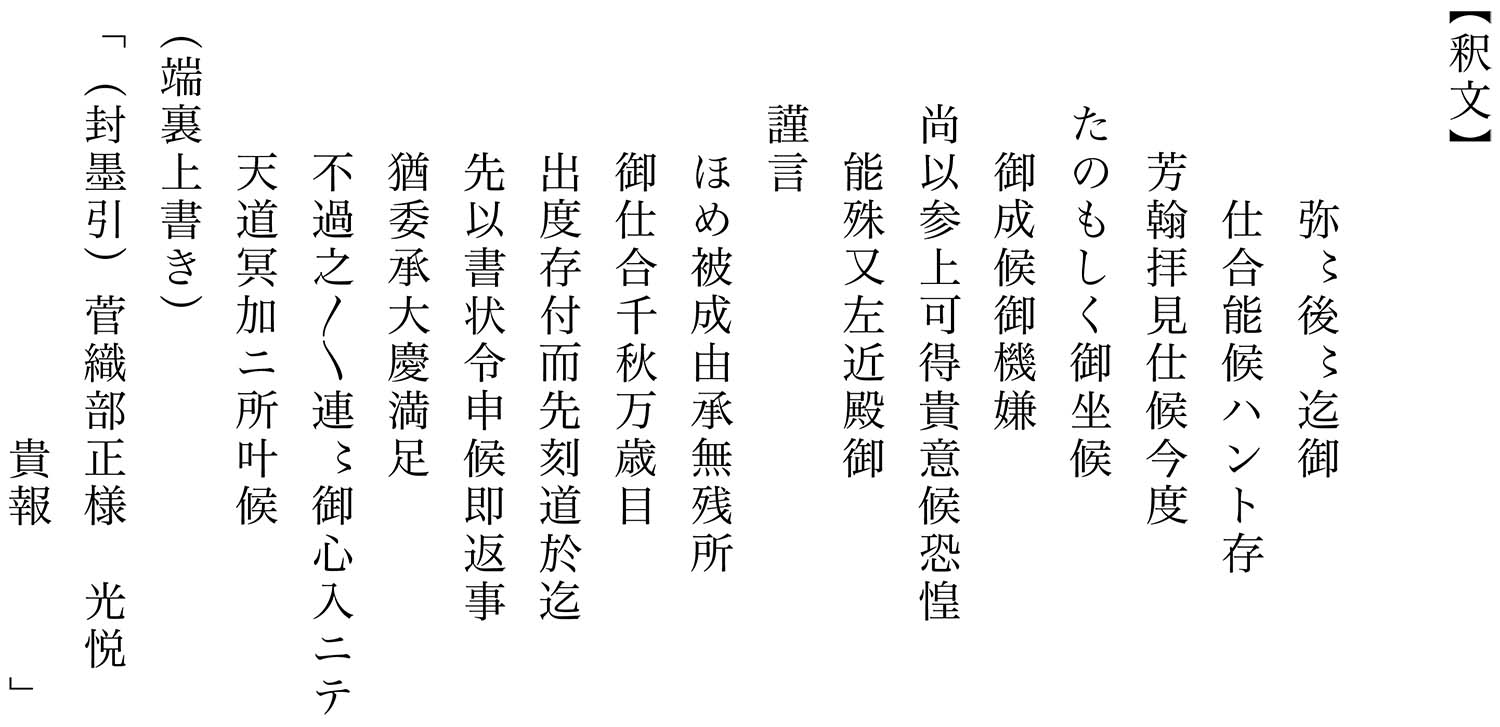

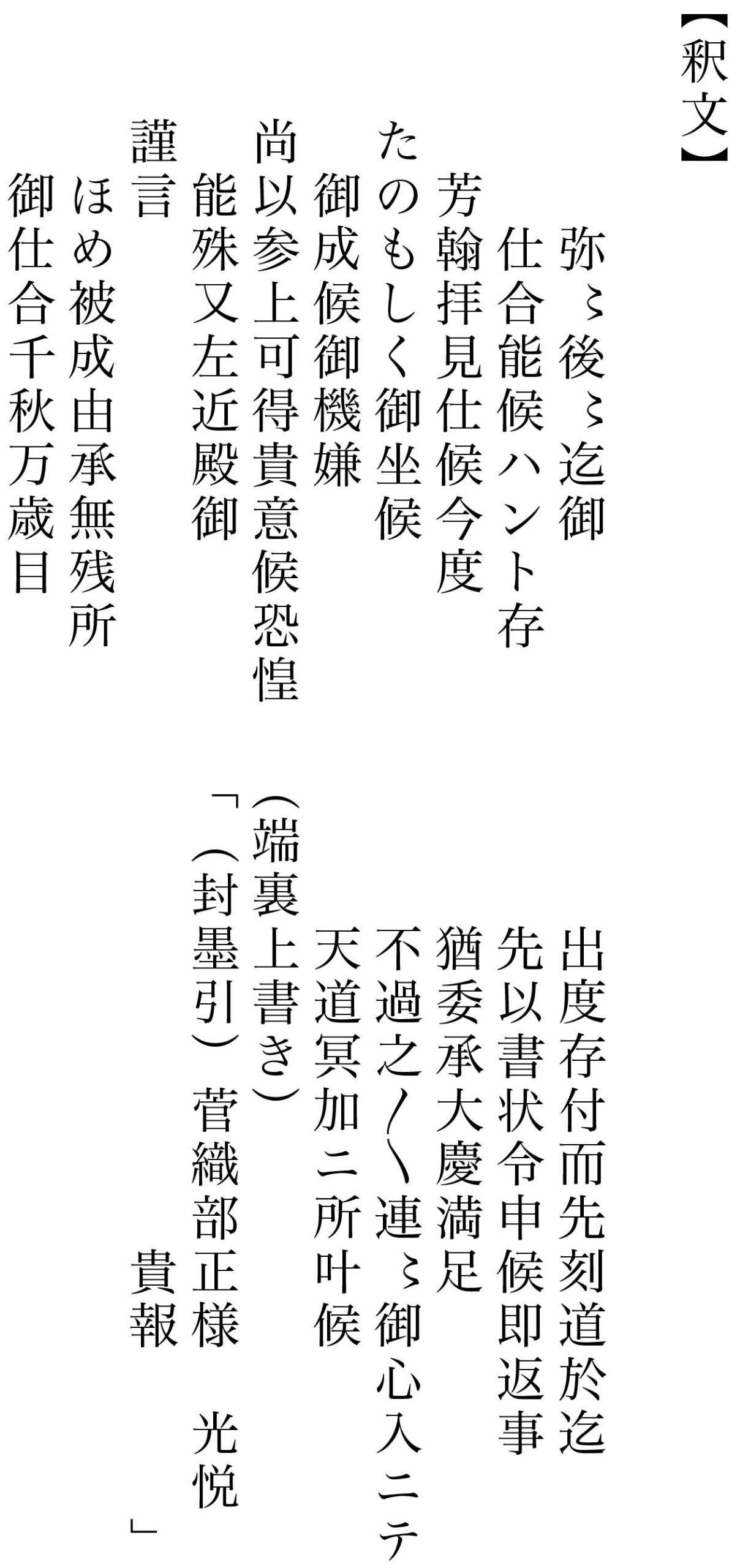

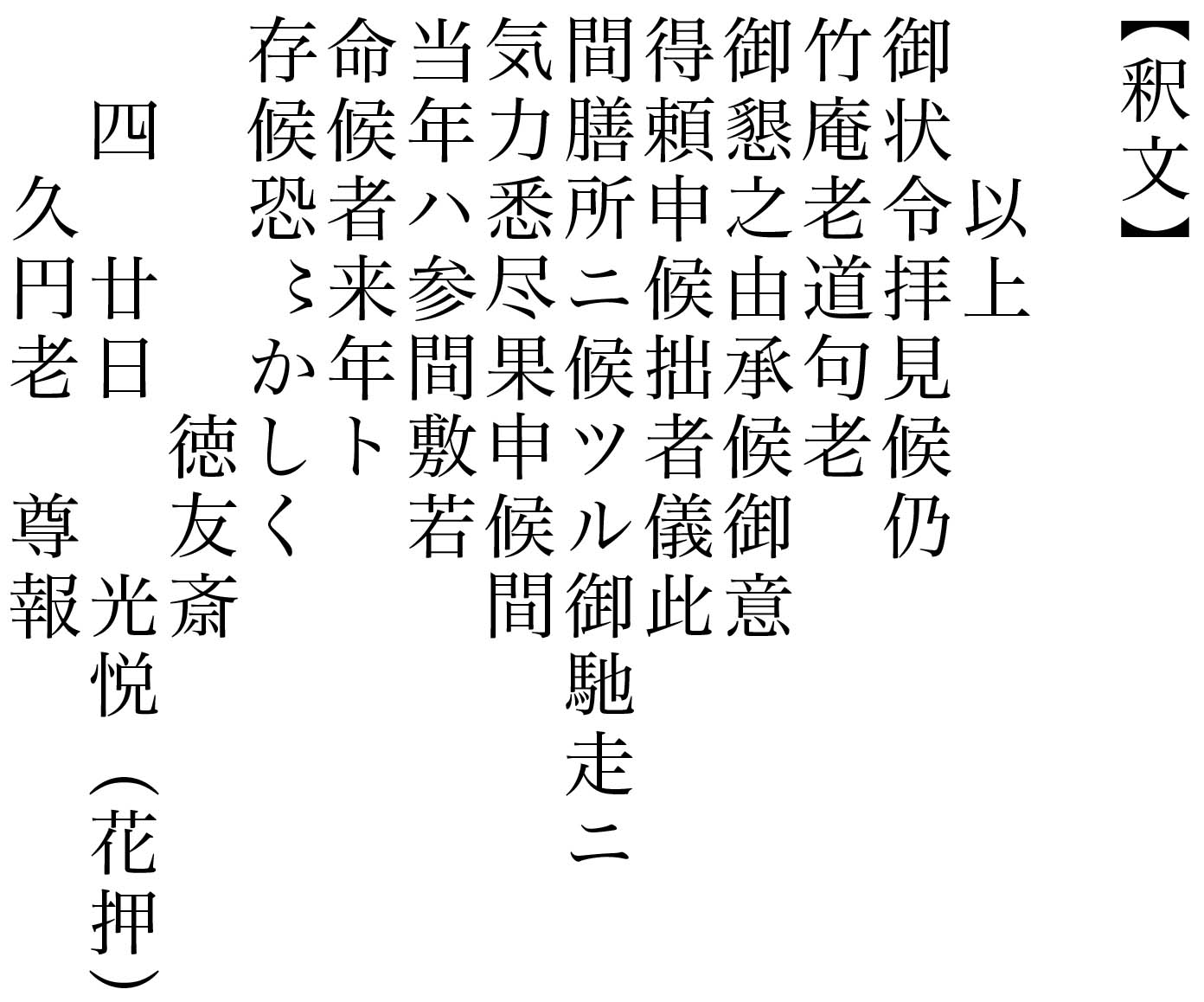

さて、もう一通の手紙からは執筆年次をつかむことはできないので、あくまでも参考程度、書風からはこれまでにとりあげた時期(寛永11年)をさらに過ぎたころの手紙と考えられるのである。日付は「四月廿日」で、宛所の左半分が欠けているけれども、残画からは「久円」と読むことができる(図3)。

「久円」(生没年不詳)は、光悦の茶友の一人であり、江戸への便宜をしばしば頼んでいることから、運輸・通信にたずさわる仕事をした町衆の名である(拙著『本阿弥光悦 人と芸術』163、175頁)。

(東京国立博物館蔵 27.1×41.9cm)

出典:『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

大意は次のとおり。

お手紙拝見しました。さて、(上林)竹庵老と道句老とはお懇ろとのこと、承りました。その旨、承知いたしました。私はここしばらく、膳所(ぜぜ)に居りました。あちこちを回りまして気力が尽き果てましたので、今年はもう行かないつもりです。もし、命長らえましたら、来年と思います。

この手紙の末尾に見える「今年は行きません。もし生きていたら、来年と思います」といった言葉などからすると、かなり遅い時期に書かれたものであろう。また、そのように考える理由はほかにもある。書風が図1、図2に酷似するからである。内部には執筆年次が判明するものはなく、これらはあくまで書風からの推定に過ぎないわけであるが……。

詳細に見てゆこう。細い線は用いられなくなっている。たとえば書止め文言の「恐〻かしく」に見える縦の線の途中が切れ、さらに単純化されてたんなる直線となっていることなどからも看取される(これは用いられる筆の摩耗のせいかも知れぬが……)。

若いころすでに、能書家として著名になっていた光悦ではあったけれども、人生半ばの時点で身体的ハンディを負いながらも命に別条はなく、当時としては希有な長寿を保つことができた。そうして加齢とともに手の不自由度は増していった。

そのような状況でも、なお光悦は筆を執ることを諦めなかった。この時期の遺墨が豊富にあることがそれを証している。むろん、精確な数量は不明ながら、相当数存在し、今なお発見が続く。光悦の書は人々から受容されたことがここからも読みとれる。人を惹きつけてやまない魅力があったのである。私はこの深遠なテーマをこれからも追い続けるつもりである。