増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第36回 慶長年末から元和初年にかけての光悦の書(二)の補稿

光悦は慶長16年(1612)の暮に加賀藩主前田利長の病気を見舞い、この年は加賀に滞在した。このとき同地に年を越したとみられる。病気見舞いとはいえ、この間、多くの加賀藩臣たちと交遊を持ったことなど、すでに書いたとおりである。滞在中に光悦は、「二月十七日」付の「今枝内記(重直)」に宛てた手紙(第29回 図1 前田育徳会)の中で「利長の病気のこと、光悦に対し、京都から帰京の要請があったこと」などを述べていることも述べた。

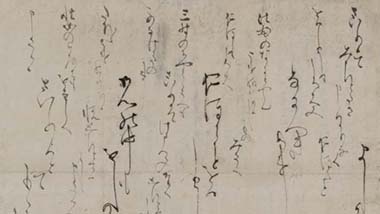

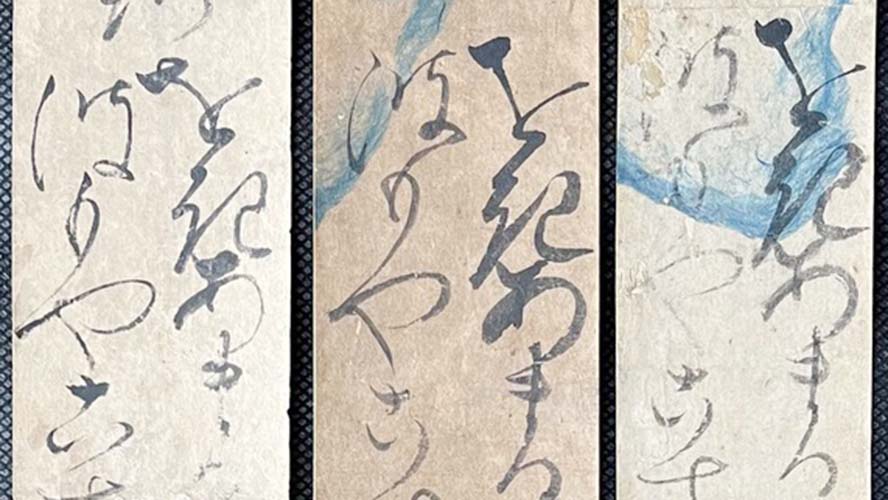

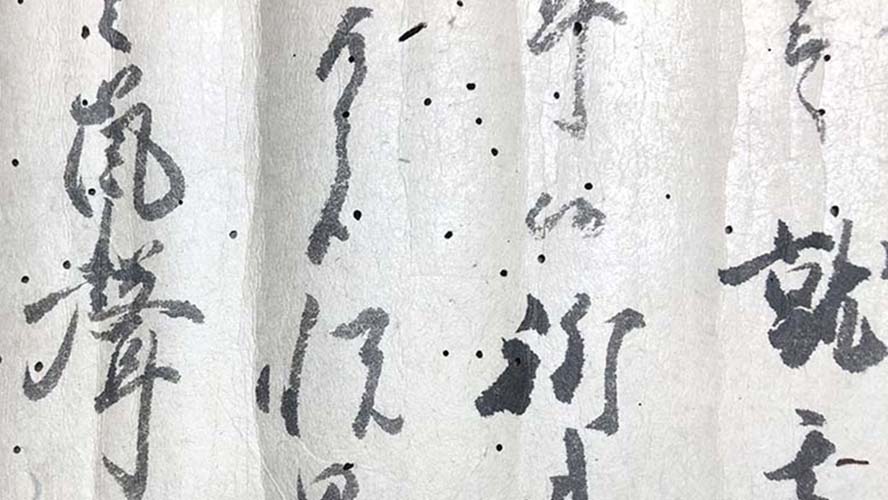

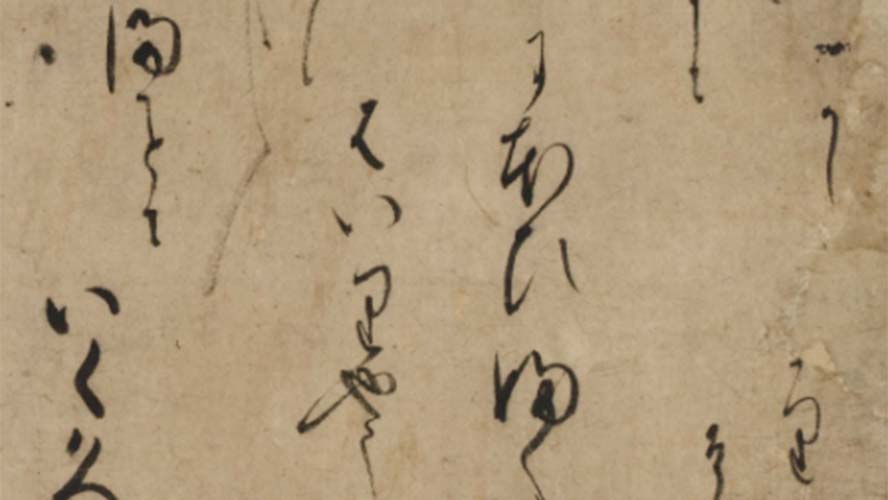

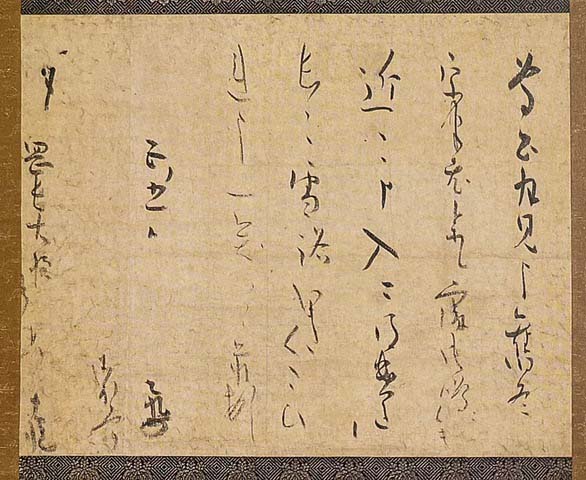

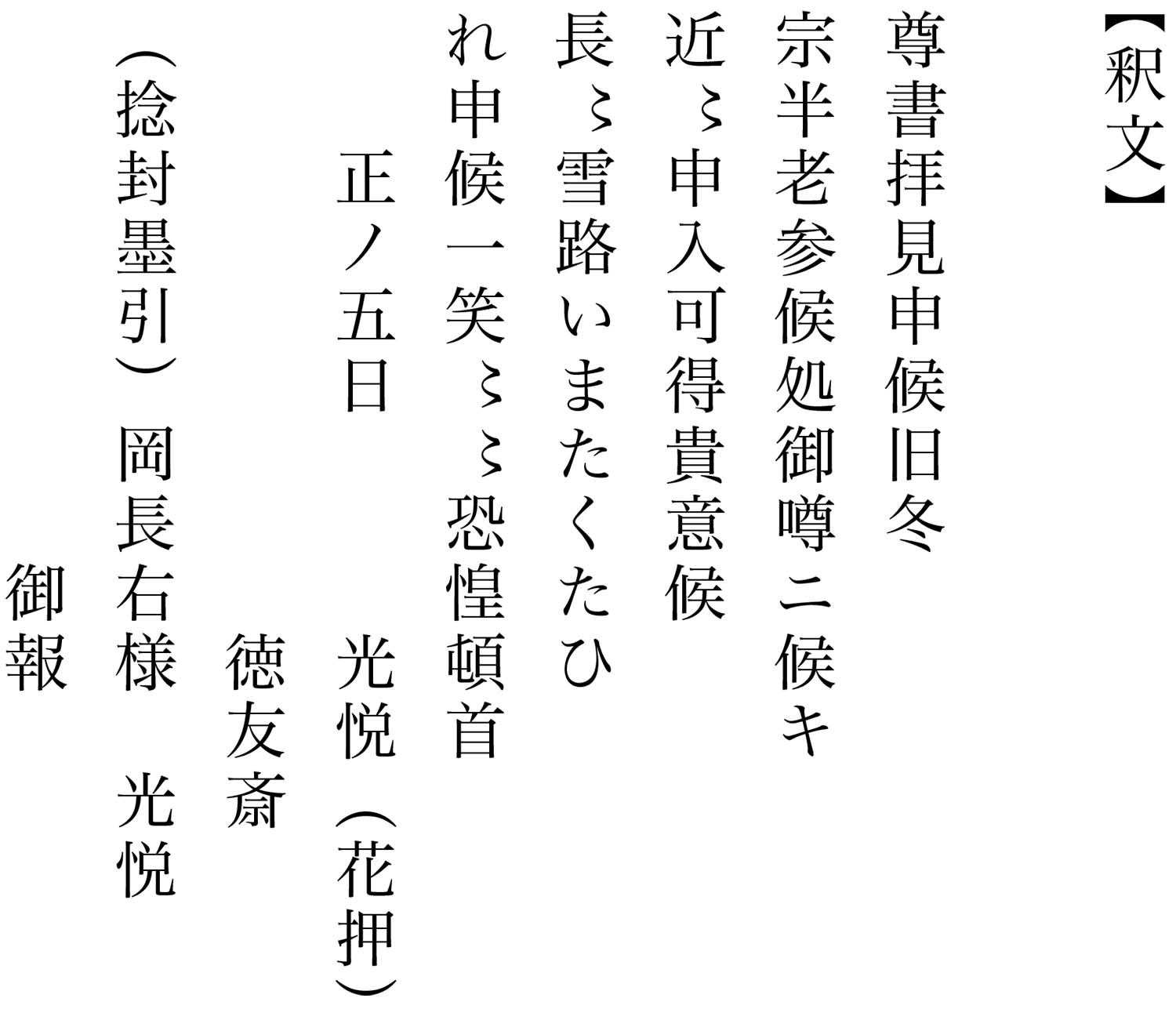

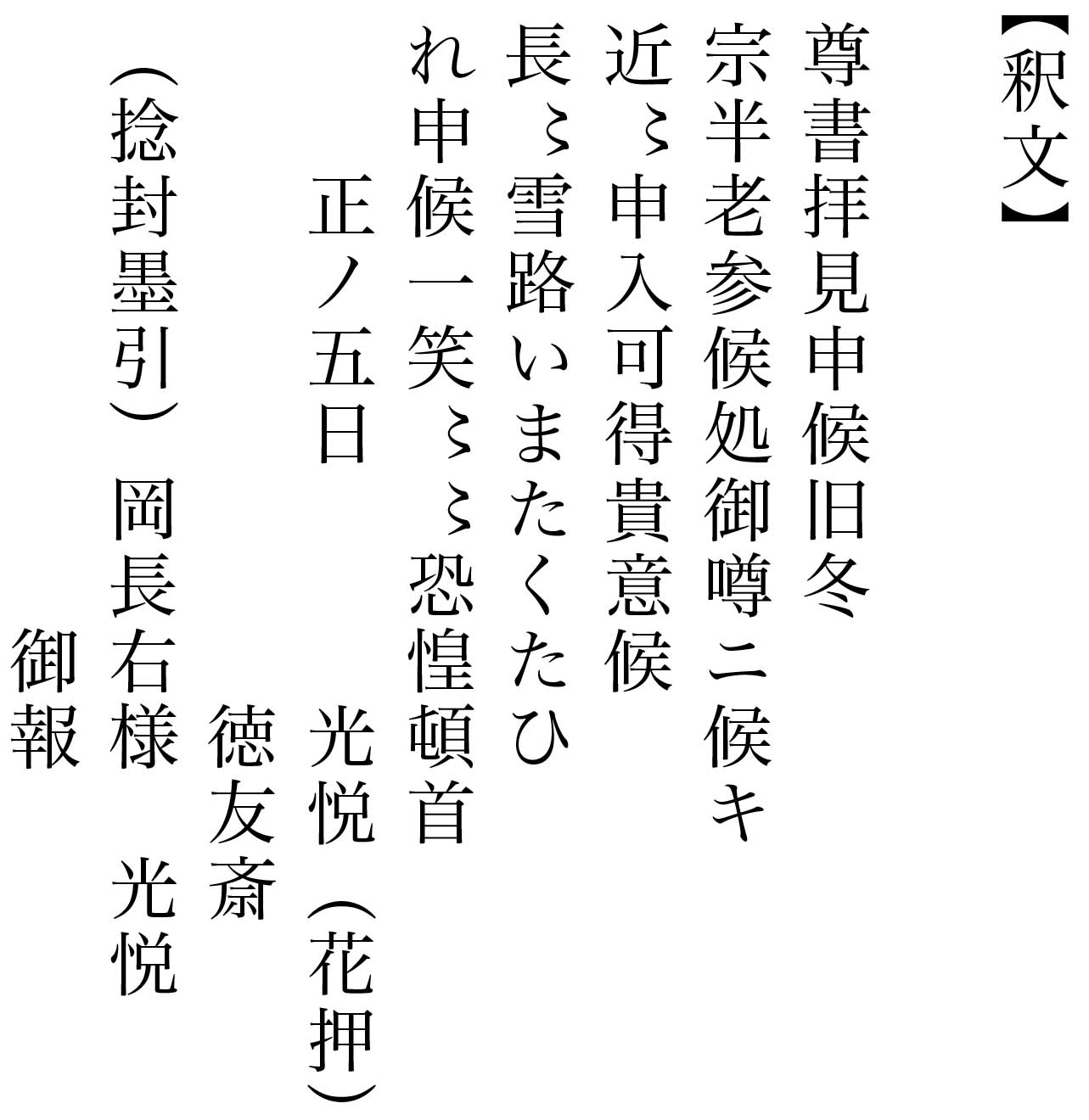

さらにその後に見出した手紙が今回の1通である。それは「正ノ五日」付となっており、どうやらこれは、同じ慶長17年であろうと推定されるものである。宛所は「岡長右」。手紙に見えるすっきりとした歯切れのよい光悦の書からは、脳血管障害の後遺症の影響はまったくうかがえない、まことに佳品というべき手紙である。その点、論の順序からいえば、本状は第29回 図1の前に掲げるべき写真というべきものである。今回の拙稿は、その補稿のつもりでお読みいただきたいと思う。

出典:『思文閣墨蹟資料目録』205号

そして、この手紙にも中川宗半の名が出てくる。すなわち、「旧冬、宗半老へ行きまして、(貴方の)お噂をしました」とある。前にも触れたとおり、加賀藩臣中川光重が退老して「宗半」を名乗るのは同16年12月であるから、これが書かれたのは17年の正月であろうということになる。本状の後半には「長い雪路は草臥れます」などとも書かれ、光悦が北国でこれを書いていることを暗示する。後半の大意は、相手に向かい「訪れたいけれども、雪路を行くのは難儀だ」との文脈として理解できるわけである。

宛所は「岡長右」である。この人物、「慶長之侍帳(十七・八・九年之頃)」(『加賀藩初期の侍帳』45頁)に

七拾石弐斗弐升弐合

一八百石 弐拾四人七分 岡田長右衛門

とある人物の可能性が大きく、先述の「二月十七日」付の今枝重直宛の直前にこれを置いてみたとき、光悦が病気をする直前のものとして書風も繫がるものである。